“العلم عندنا هو الرخصة عن ثقة.. أما المنع فكل واحد يُحسنه” هذه العبارة التي قالها الإمام أبو حنيفة والإسلام في أوج مجده، لا تنصرف بداهة إلى فن السينما لأنه وقت أن فاه الإمام الكبير بها كان هذا الفن في علم الغيب، مايزال بعيداً عن التصور، بعيداً عن الخيال.

وفي الحق فإن هذه العبارة المُضيئة تعكس في صدق الحال الذي كانت عليه الثقافة أيام أن كان للإسلام مجد.. فلم يكن ثمة خوف من المعرفة، ولذلك كانت الإباحة في كل شيء هي القاعدة والمنع هو الإستثناء.. الإباحة تنهض برهاناً على العلم والمنع يؤخذ دليلاً على العجز وليد الجهل.

ولو كان ارتد ميلاد فن السينما ألف عام لأمكننا أن نتصور ازدهاراً له في عالم الإسلام أسوة بالفنون الأخرى التي كانت معروفة وقتذاك والتي كانت مزدهرة بفضل الثقة في الحرية وعدم التخوف منها.

ولكن الواقع شيء وما يَفرُ إليه الخيال شيءٌ آخر، فقد جاء ميلاد السينما وعالم الإسلام قد قُفل فيه باب الاجتهاد منذ زمن بعيد.. وشعوبه عبيد بعضها مُستذل فيما تبقى من إمبراطورية الرجل المريض وبعضها مُستضعف في سجن الشعوب بأرض القياصرة والبعض الثالث مُستبد به في إمبراطورية، الشمس عنها لا تغيب.

وقد كان الشعب المصري من نصيب الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.. ففي عام 1882 هُزم جيش عرابي ليبدأ الاحتلال البريطاني ويطول ليله فترة من عمر الزمن دامت حتى عام 1956.

وبين هذين التاريخين خرجت السينما إلى الوجود؛ ففي 28 من ديسمبر من عام 1895 كان العرض الأول لسينماتوجراف لوميير بالقهوة الكبرى بميدان كابوشين بمدينة النور باريس.

وفي يوم من العام التالي كان العرض الأول للسينماتوجراف بقهوة اسمها زافاني بعروس البحر.. الإسكندرية.

وفي يوم من العام التالي كان العرض الأول للسينماتوجراف بقهوة اسمها زافاني بعروس البحر.. الإسكندرية.

أي أن السينما جاءت إلى مصر وهي محتلة مكبلة بأغلال الاستعمار البريطاني الذي كان من أهدافه أن يحجب المعرفة عن الشعب المصري بمزيد من الرقابة على حرية الفكر بما في ذلك حرية التعبير الفني.

وفي البداية كانت السينما لا تخيف أحداً من المسئولين عن رعاية مصالح دولة الاحتلال فالأفلام كانت خرساء لا تنطق بكلمة.. وكلها مستوردة من الغرب بلا استثناء.. الفكر فيها منعدم.. وإن كان هناك فكر فهو ليس بالفكر الضار لأنه من هذا النوع الداعي إلى دوام الاستسلام لأصحاب العبيد من البيض الذين كانوا يتحكمون في مصير مصر بل قل في مصير العالم.

إن ما كان يُخيف السلطة البريطانية هو ظهور المسرح المصري واهتمام المثقفين المصريين به كأداة تعبير عمّا يجيش بصدورهم من كراهية للاحتلال ورغبة في التخلص السريع من عاره.

ومن هنا اندفاع تلك السلطة، وبشكل محموم إلى منع كل مسرحية تتناول من قريب أو من بعيد قضية الوطن وحريته السليبة. وهو اندفاع كان كثيراً ما يصل إلى حد اغلاق المسارح.

ولعل في موقف السلطة الاستعمارية من المسرح ما يُلقي بعض الضوء على تشددها رقابياً فيما بعد مع السينما والأسباب التي حدت بها إلى هذا التشدد. لذلك قد يكون من المفيد أن نعرض بإيجاز شديد لهذا الموقف من المسرح. بعد صدمة الهزيمة وضياع استقلال مصر بالاحتلال بدأت الروح تعود على مهل إلى الحركة الوطنية. وكان لابد أن يواكب هذه العودة محاولة رد اعتبار الثورة العرابية تلك الثورة التي حاول الاستعمار بالتضامن مع الخديوي أن يُحط من شأنها عن طريق تلطيخ سمعة قائدها ما وسعهما إلى ذلك سبيلا.

وقد ظهر هذا الصراع بين الحركة الوطنية وبين السلطة الاستعمارية في مجال المسرح أول ما ظهر حين أجازت حكمدارية القاهرة مسرحية عن عرابي باشا لأنها تتضمن تشهيراً به وتشويهاً لواقع الثورة العرابية وتزييفاً لحقيقتها ثم حين صادرت خلال عام 1909 مسرحية أخرى عن الزعيم المُفترى عليه لأنها ترفع من شأنه بالامتداح والتمجيد.

وقد ظهر هذا الصراع بين الحركة الوطنية وبين السلطة الاستعمارية في مجال المسرح أول ما ظهر حين أجازت حكمدارية القاهرة مسرحية عن عرابي باشا لأنها تتضمن تشهيراً به وتشويهاً لواقع الثورة العرابية وتزييفاً لحقيقتها ثم حين صادرت خلال عام 1909 مسرحية أخرى عن الزعيم المُفترى عليه لأنها ترفع من شأنه بالامتداح والتمجيد.

ثم أن كانت مذبحة دنشواي فحاول المصريون التعبير عن غضبهم بتمثيل مسرحية تدور أحداثها حول مأساة هذه المذبحة. ولكن حكمدارية القاهرة تدخلت في يولية من عام 1906 وحالت دون هذا التعبير لما فيه من تذكير بجرائم الاستعمار.

وبعد ذلك بعامين طلب البعض إلى نظارة الداخلية تمثيل رواية دنشواي فكتبت النظارة إلى الحكمدارية تستطلع رأيها وكان رد الحكمدارية بالرفض القاطع لتمثيلها.

وفي نفس العام أي عام 1908 تعرضت مسرحية بعنوان “في سبيل الاستقلال” للمصادرة بعض الوقت لاعتقاد السلطة أن فيها مساس بمحمد علي الكبير عاهل الأسرة المالكة.

وقرب نهاية العقد الأول من القرن العشرين (عام 1909) تعرضت مسرحية “شهداء الوطنية” التي سبق وأن تكرر تمثيلها دون أدنى تدخل من السلطة- للمصادرة لتغير ردود فعل جمهور المسرح تجاه ما فيها من مناداة بالحرية والمطالبة بالدستور.

وبالنظر إلى عدم احترام الفرق المسرحية لقرار السلطة بحظر عرض تلك المسرحية فقد اتجه العزم إلى التنبيه على أصحاب المسارح بضرورة الحصول على تصديق من المحافظة التابعين لها- مختوماً بختم الدولة- قبل عرض أية مسرحية.

ومع نمو الحركة الوطنية واشتداد المطالبة بالدستور ازداد غلوّ السلطة في المنع فجنحت إلى التدخل السافر في نشاط المسرح عن طريق ارسال عدد من رجال الشرطة إلى كل مسرح في ليلة التمثيل تحت إمرة مأمور القسم الذي يقع في دائرته المسرح لمنع الممثلين من تمثيل مسرحيات لم تصرح بها الحكومة أو منع من يريد إلقاء خطبة مُهيّجة يعاقب عليها القانون (ص33 من كتاب التاريخ السري للمسرح قبل ثورة 19 للدكتور رمسيس عوض).

ولم يقتصر الغلو على ذلك بل امتد إلى اغلاق المسارح لاتفه الأسباب كأن يُقال تبريراً لهذا الإجراء التعسفي إن بالمسرحية مطاعن شديدة على النظام يخشى أن تؤدي إلى تكدير صفو الأمن أو أن أحد الخطباء تحدث إلى النظارة عن الحرية وسوء حال الفلاح (ص41 و42 من الكتاب السابق).

وظل الأمر يتدهور إلى أن وصل إلى حضيض الاستبداد الرقابي بصدور لائحة التياترات (المسارح) في 12 من يولية من عام 1911. تلك اللائحة التي قننت المنع وجعلت عرض أية مسرحية مُرتهناً بالحصول على ترخيص سابق بذلك من جهة رقابية حكومية لها مطلق تقدير ما يدخل من المسرحيات في حدود النظام العام وحسن الآداب فيُمنح ترخيص بالعرض العام وما يخرج منها عن هذه الحدود فيُحجب عنه الترخيص.

وقد كان إصدار هذه اللائحة من بين الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها سلطات الاحتلال البريطاني وهي في سبيلها للاستعداد للحرب العالمية الأولى التي كانت نذرها قد بدأت تظهر في الأفق وتوطئة لإعلان الحماية البريطانية على مصر بمجرد نشوب هذه الحرب.

وغني عن البيان أن السينما لم تكن في الحسبان وقت صدور اللائحة في التاريخ المُشار إليه.. إلا أن هذا لن يحول دون تطبيق أحكامها عليها بطريقة القياس.

فبمجرد اندلاع نيران الحرب سارعت السلطة إلى حظر عرض أفلام ألمانيا والدول المتحالفة معها مستندة في ذلك إلى أحكام تلك اللائحة التي تخولها الحق في منع عرض أي مصنف فني بحجة الأمن ومصالح الدولة العليا.

ومما يثير الدهشة استقرار هذه اللائحة واستمرار العمل بها زهاء أربعة وأربعين عاماً وذلك في حقبة تاريخية توالت فيها على العالم حروب وثورات وسقطت عروش واختفت امبراطوريات وظهرت أمم ونهضت قوميات وهي أحداث جسام أدت إلى ادخال كثير من التعديل والتغيير في البناء السياسي والقانوني لمعظم دول العالم.

ولكن اللائحة صمدت لكل هذا فقد ظلت دون أي تعديل من يوم أن عُمل بها إلى يوم أن أوقف العمل بها بصدور القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

وكل ما هنالك أن إدارة الدعاية والارشاد الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية اصدرت في فبراير سنة 1947 تعليمات خاصة بالرقابة على الأفلام لا تعتبر تعديلاً للائحة لأنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون مكملة لأحكامها ومقننة لما جرى عليه العمل رقابياً فيما يتعلق بالسينما خلال 36 عاماً.

ومن اللازم المفيد أن نقف هنا وقفة يسيرة لنستعرض على وجه تفصيلي هذه التعليمات ثم لنستظهر ما كان لها من أثر مباشر هدّام علي السينما المصرية كان له انعكاساته على السينما العربية من المحيط إلى الخليج.

تنقسم هذه التعليمات إلى شقين: أولهما خاص بالناحية الاجتماعية والأخلاقية ويشمل على ثلاثة وثلاثين محظوراً!

والثاني خاص بناحية الأمن والنظام العام ويشتمل على واحد وثلاثين محظور.

والمحظورات الخاصة بالناحية الاجتماعية والأخلاقية تبدأ بالدين وتنتهي بالجنس والعنف.. فليس مُباحاً أن تمثل قوة الله بأشياء حسية أو أن تظهر صور الأنبياء أو أن يُتلى القرآن الكريم على قارعة الطريق أو في مكان غير لائق أو بواسطة مُقرئ مرتد حذاءه أو أن يظهر النعش أو النساء وهن يسرن في الجنازات وراء الموتى وليس مقبولاً أن يُساء إلى سمعة مصر والبلاد الشقيقة باظهار منظر الحارات الظاهرة القذارة والعربات الكارو وعربات اليد والباعة المتجولين ومبيض النحاس وبيوت الفلاحين الفقراء ومحتوياتها إذا كانت حالتها سيئة والتسول والمتسولين.. وليس جائزاً أن تصور الحياة الاجتماعية المصرية على وجه فيه مساس بسمعة الأسرة المصرية أو التعريض بالألقاب أو الرتب أو النياشين أو الحط من قدر هيئات لها أهمية خاصة في نظام الحياة العامة كالوزراء أو البشاوات ومن في حكمهم ورجال الدين ورجال القانون والأطباء.. وليس لائقاً أن تظهر الأجسام العارية سواء بالتصوير أو بالظل أو أجزاء الجسم التي يقضي الحياء بسترها أو أن تذكر الموضوعات أو الحوادث الخاصة بالأمراض التناسلية والولادة وغيرها من الشئون الطبية التي لها صفة السرية أو أن تصور طرق الانتحار وحوادث التعذيب أو الشنق أو الجلد ومناظر العنف والقسوة البالغة.

أما المحظورات الخاصة بناحية الأمن والنظام العام فلها وجوه كثيرة منها منع التعرض لموضوعات فيها مساس بشعور المصريين أو النزلاء الأجانب أو لموضوعات ذات صبغة شيوعية أو تحتوي دعاية ضد الملكية أو نظام الحكم القائم أو العدالة الاجتماعية ومنها عدم إجازة اظهار مناظر الإخلال بالنظام الاجتماعي بالثورات أو المظاهرات أو الاضراب أو التعريض بالمبادئ التي يقوم عليها دستور البلاد أو بنظام الحياة السياسية في مصر أو نواب الأمة وشيوخها أو إظهار رجال الدولة بصفة عامة بشكل غير لائق وخاصة رجال القضاء والبوليس والجيش أو التعرض لأنظمة الجيش أو البوليس أو تناول رجاله بالنقد ومنها حظر الأحاديث والخطب السياسية المثيرة وتناول الموضوعات التي تعرض لمسائل العمال وعلاقاتهم بأصحاب الأعمال دون حيطة وحذر وإظهار تجمهر العمال أو إضرابهم أو توقفهم عن العمل وبث روح التمرد بينهم كوسيلة للمطالبة بحقوقهم؛ ومنها ألا تعرض الأفلام للجرائم التي ترتكب بدافع من اختلاف الرأي فيما يتصل بالنظام الاجتماعي أو السياسي أو للسخرية من القانون باظهار مرتكبي الجرائم بمظهر البطولة بما يُكسبهم عطف المتفرجين والحوادث وأن تمتنع عن إظهار المناظر الخاصة بتعاطي المخدرات.

وفي ضوء هذه المحظورات- وهي قليل من كثير- فلا عجب إذا ما انصرفت السينما المصرية عن تناول أي موضوع اجتماعي أو سياسي يعكس كفاح المصريين ضد الاستعمار والظلم الاجتماعي.

ولسنا بحاجة إلى أن نقول بعد هذا كله أن حظ السينما في هذا المقام لم يكن خيراً من حظ المسرح.

ولا غرابة في هذا لأن السينما أكثر الفنون جماهيرية وبالتالي فهي أكثرها تأثيراً في الوعي والقيم.. بها قد تُحشد الطاقات أو تعطل لتبعثر وتتحول إلى هشيم لا نفع فيه لوطن.

فمنذ عام 1912 حين صور بعض الأجانب لأول مرة في مصر مشاهد لبعض المعالم المصرية من أجل المصريين كالميدان في مواجهة دار الأوبرا والسياح على ظهور الجمال بجوار الأهرام وعودة خديوي مصر في شوارع الإسكندرية والجمع وهو يُغادر كنيسة سانت كاترين والمسافرين في محطة سيدي جابر وإلى عام 1952 حين بدأ المخرج الراحل أحمد بدرخان تصوير فيلمه عن حياة مصطفى كامل وهو فيلم يتناول الحركة الوطنية المصرية في بداية القرن من خلال سيرة الزعيم الشاب باستحياء شديد وبسذاجة مُخلة-

لم يحاول أحد أن يعرض لكفاح الشعب ضد الاستعمار صليبياً كان أم عثمانياً أم فرنسياً أم إنجليزياً أيام صلاح الدين الأيوبي أو السلطان الغوري أو عمر مكرم أو عرابي أو سعد زغلول. أو لكفاح الفلاحين ضد المماليك والأغوات والجباة والاقطاعيين.

لم يحاول أحد أن يعرض لكفاح الشعب ضد الاستعمار صليبياً كان أم عثمانياً أم فرنسياً أم إنجليزياً أيام صلاح الدين الأيوبي أو السلطان الغوري أو عمر مكرم أو عرابي أو سعد زغلول. أو لكفاح الفلاحين ضد المماليك والأغوات والجباة والاقطاعيين.

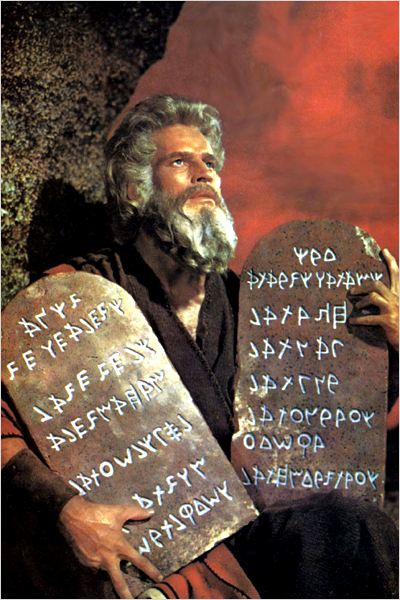

وباستثناء “لاشين” وهو فيلم انتهى به الأمر إلى المصادرة وضياع نسخته السالبة لم يحاول أحد أن يعرض لسير الأبطال من أبناء الشعب المصري أو لأمجاد أقدم حضارة في التاريخ. هذا في الوقت الذي كانت فيه مصر مرتعاً للسينما الأجنبية تعرض تحت سمائها الأفلام المستوحاة من التوراة دعاية لأرض الميعاد في إسرائيل كابنة يفتاج وجوديث والوصايا العشر (الصامت) والأفلام التي تمجد الاستعمار وتبرئه من جرائمه كأربع ريشات بيضاء عن احتلال كتشنر للسودان و”جونجادن” عن فتوحات الإنجليز في الهند.. والأفلام التي تعرض لسير غزاة الاستعمار وفاتحيه ودهاة ساسته أمثال نابليون ونلسن ووليم بت وجلادستون.

وتصور على أرضها- وبإذن من الرقابة، الأفلام الأمريكية المنتجة بغرض الدعاية للاستعمار والصهيونية.. ولعل خير مثل يُضرب على ذلك هو فيلم “الوصايا العشر” في نسخته المتكلمة.. فقد جاء صاحبه المخرج “سيسيل دي ميل” إلى مصر فإذا بالجيش المصري يوضع تحت إمرته وفي خدمة رسالته التي تلخص في أن يصور من أبي رواس بالبحر الأعظم هذا الجيش في صورة فرعون وجنوده وهو يلاحق بني إسرائيل في خروجهم من مصر.. والبحر وهو ينشق بمعجزة من الله ليُفسح طريقاً لموسى وقومه ثم وهو يُغشي فرعون وجنوده من المصريين لتُكتب النجاة لشعب الله المختار.. ويكتب الهلاك غرقاً لأبناء النيل من أهل مصر.

وغني عن البيان أن المناخ الرقابي الذي من هذا القبيل لا يصلح لازدهار سينما وطنية خالصة.. ومن هنا انحدار السينما المصرية في الثلاثينات والأربعينات إلى محاكاة أكثر أفلام هوليود هبوطاً وانحطاطاً.. ومن هنا هذا البعد الفلكي بين فقر الموضوعات التي دأبت السينما المصرية على التصدي إلى معالجتها وبين الواقع المصري بكل ثرائه.

والآن ماذا بعد رحيل قوات الاحتلال. ماذا بعد انتهاء العمل بلائحة التياترات والتعليمات المُكملة لها؟ هل أتى القانون رقم 431 لسنة 1955 المُشار إليه بجديد يخدم فن السينما في مصر.. أم أن جديده قديم ليس فيه نفع لهذا الفن؟

والآن ماذا بعد رحيل قوات الاحتلال. ماذا بعد انتهاء العمل بلائحة التياترات والتعليمات المُكملة لها؟ هل أتى القانون رقم 431 لسنة 1955 المُشار إليه بجديد يخدم فن السينما في مصر.. أم أن جديده قديم ليس فيه نفع لهذا الفن؟

وقبل القطع برأي في هذا القانون قد يكون من المفيد أن نقف أمام أحكامه هو الآخر وقفة يسيرة لعلها تُلقي بعض الضوء على ما يؤثر في فن السينما بمصر.

يُقرر الشارع في المادة الأولى من قانون التنظيم أن الأشرطة السينمائية تخضع للرقابة.. وفي المادة الثانية أنه لا يجوز بغير ترخيص تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال وعرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام.. وفي المادة الخامسة أن الترخيص يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير ولمدة عشر سنوات إلى العرض.. وفي المادة التاسعة ينبه إلى أنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبق الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.. وفي المواد من 14 إلى 18 يتكلم عن العقوبات التي توقع على كل من يُخالف أحكام القانون.. ومن بين هذه العقوبات الحبس والغرامة وغلق المكان العام ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون “أن الأغراض المقصودة من الرقابة هي المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة ومصالح الدولة العليا.. وأن ما قصده الشرع من مصالح الدولة العليا فهو ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول وأنه نظراً للتطور السريع للحوادث ولتغير الظروف التي قد يصدر فيها الترخيص بحيث يعتبر مُخالفاً للآداب العامة والنظام العام ما لم يكن كذلك من قبل فقد حددت المادة الخامسة من القانون مدة سريان الترخيص ونصت المادة التاسعة على جواز سحب الترخيص السابق إصداره في أي وقت بقرار مُسبب.”

ويتضح من ذلك أن كل الأفلام المصورة بقصد الاستغلال التجاري تخضع لرقابتين. رقابة أولية سابقة على التصوير ورقابة نهائية لاحقة عليه.. وأنه بدون الترخيص بالفيلم قبل تصويره ثم الترخيص به بعد الانتهاء من إخراجه يستحيل عرضه عرضاً عاماً. وأن جهة الإدارة هي صاحبة الولاية في ممارسة الرقابة ولها مطلق التقدير في أن تمنح الترخيص بالتصوير أو بالعرض متى تشاء. وفي أن ترفض منحه متى تشاء.. وفي أن تسحبه متى تشاء.. ولا حد لسلطتها التقديرية في هذا الخصوص سوى أن يكون قرارها مُتسماً بمراعاة حسن الآداب أو النظام العام أو مصالح الدولة العليا.

وأن أي شخص يجرؤ على مخالفة أحكام قانون الرقابة فيصور فيلماً أو يُخرجه أو يُعرضه قبل الحصول على ترخيص بذلك. هذا الشخص يدخل في عداد أعداء المجتمع فيعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالإثنين معاً. ويعاقب بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.. كما أن المكان الذي جرى فيه العرض المخالف يعاقب هو الآخر بالغلق ويبين مما تقدم أن القانون لا يعامل السينما بوصفها فناً أو هو يعاملها بهذا الوصف ولكن في كثير من التحفظ والاحتراس.

فقد يكون عجباً أن يطلب إلى فنان أن يحصل على ترخيص بأن يمسك القلم ليكتب قصة تجول في خاطره أو بأن يمسك الفرشاة ليرسم لوحة كامنة في خياله.. ومع ذلك فهذا العجب العجاب هو الذي كان وما يزال مع الفنان إذا كان من صانعي السينما.. فهو لا يستطيع أن يُمسك بالكاميرا ليكتب لغة السينما التي يريد إلا بعد ترخيص وهو إذا ما تحدى القانون فأمسك بالكاميرا وليس معه ترخيص عاملته الدولة معاملة المجرم الخارج على القانون.

والواقع أننا بعد تلك الوقفة أمام نصوص القانون لا نحس أننا بإزاء روح جديد لا عهد لنا بمثله من قبل. فأحكامه لا تعدو أن تكون ترديداً لأحكام لائحة التياترات ولكن في ثوب جديد يساير التطور وروح العصر..

والحق أن هذه النصوص بترديدها لأحكام اللائحة إنما تحقق نفس الرسالة السابقة وهي الحيلولة بين السينما المصرية وبين أن تكون مرآة صادقة للمجتمع المصري.

ومما يزيد من خطورة تأثير أحكام هذه النصوص على مستقبل فن السينما أن أغلب القائمين على تنفيذها مازالوا متأثرين بتعليمات وزارة الشئون الاجتماعية الخاصة بالرقابة على الأفلام مهتدين بهديها.. ومن هنا جنوحهم إلى المنع.. ولعل هذا الجنوح تأثراً بتلك التعليمات هو الذي يُفسر منع عرض كثير من روائع الفن السابع مثل فيلم “الن رينيه” “الحرب انتهت” لمجرد الظن أن حاكماً ما قد يضيق ذرعاً بعرضه وفيلم “كوستا جافراس” “زد” لمجرد الوهم بأن حكاماً ما قد يُسخطهم عرضه وفيلم “ايزنشتين” “الإضراب” لأن عرضه قد يدفع مشاهديه إلى الشغب والإضراب وفيلمي “سام بكنباه” “عصابة الأشرار” و”كلاب القش” لما فيهما من مناظر عنيفة تتسم بالقسوة الدموية وفيلمي ستانلي كوبريك “دكتور حب غريب” و”البرتقالة الآلية” لما في الأول من مساس بالدولة الذرية صاحبة الأمر والنهي النووي ولما في الثاني من اغتصاب وعنف وجنس. ولعل نفس هذا الجنوح إلى المنع هو الذي يدفع بمعظم المنتجين وصانعي الفيلم إلى إيثار السلامة وإلى تجنب الوقوع في محظورات الرقابة خشية تعرضهم لمنع الفيلم أو لمنع تصديره إلى الخارج وبالتالي إلى وقوعهم في كارثة مالية مُحققة.

من هنا أزمة السينما المصرية.. وهي أزمة لن تنفرج إلا بحصول فن السينما في مصر على استقلاله من الرقابة كاملاً غير منقوص.. وهذا لن يتأتى إلا بالعلم بمخاطر الرقابة على فن السينما.. وبالعلم وحده.

التجاوز إلى المحتوى

سينما، سينما، وايضا سينما