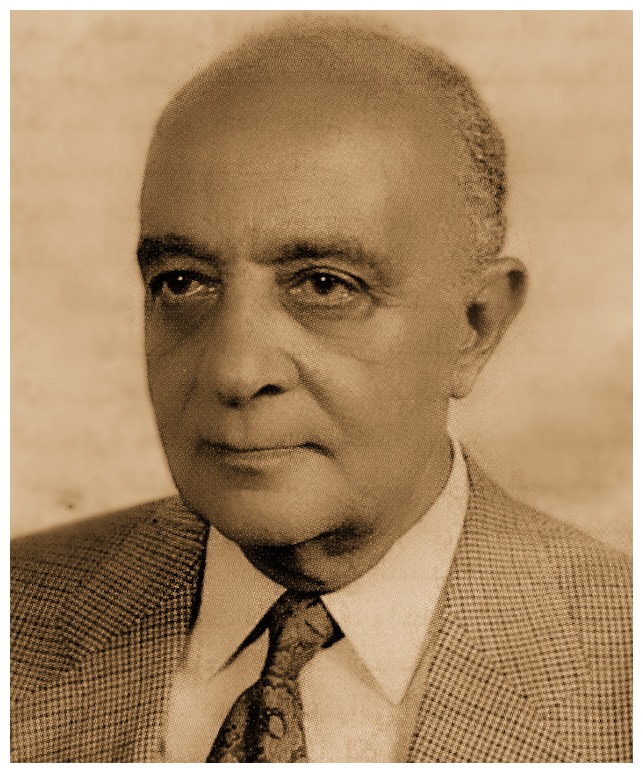

محمود عبد الرحيم:

ربما أكون واحدا ممن لا يحبذون أجواء المأتم والتعازي وتأبين الراحلين، لكني أجد أن هذا الرجل يستحق أن أقوم بنعيه وأن أشيد به ميتا، كما أشدت به حيا، وفي غير مناسبة، ربما لأنه أولا، في رأيي، واحد من آخر الرجال المحترمين في مصر بشكل عام، وفي الوسط النقدي والفني بشكل خاص، ولم يكن أبدا كغيره من الكثيرين الفاسدين المفسدين الذين يتصدرون المشهد، ويصنعون شبكات مصالح انتهازية فاسدة، ويتم الاحتفاء بهم وصنع هالة حولهم لا يستحقونها بأي حال من الأحوال.

وثانيا، ربما لسبب شخصي، وهي الصلة التي جمعتني بهذا الرجل، وعرفتني عليه إنسانيا عن قرب، وكيف كان، بحسب تعبير الشاعر العظيم نجيب سرور، “لوردا بقلب عامل”.

وثالثا، وهذا هو الأهم، أنه صاحب عطاء حقيقي يستوجب الإشادة، كما أنه بإخلاصه لعشق السينما ورصيده النقدي ودوره التثقيفي على مدى سنوات طويلة، يستحق التكريم والاحتفاء به من قبل كل من له علاقة بالفن والسينما على وجه الخصوص، ويستحق أن يكون قدوة للأجيال الجديدة التي ربما لا تعرفه، أو لا تدرك قيمته وانجازه.

وثالثا، وهذا هو الأهم، أنه صاحب عطاء حقيقي يستوجب الإشادة، كما أنه بإخلاصه لعشق السينما ورصيده النقدي ودوره التثقيفي على مدى سنوات طويلة، يستحق التكريم والاحتفاء به من قبل كل من له علاقة بالفن والسينما على وجه الخصوص، ويستحق أن يكون قدوة للأجيال الجديدة التي ربما لا تعرفه، أو لا تدرك قيمته وانجازه.

إنه الرجل العظيم مصطفي درويش الذي كرس حياته للسينما، رغم كونه قاضيا ونائبا لرئيس مجلس الدولة، وإن كانت خلفيته القضائية قد سبغت على تعاملاته الجدية والصرامة والانتصار للحق والحقيقة والتخلص من أجواء المجاملات والنفاق والتملق السائدة بالوسط الفني، وهو ما كان لا يروق لكثيرين، فيناصبونه العداء، أو يتجاهلونه، وهو من تلقاء ذاته اختار في سنواته الأخيرة العزلة والابتعاد عن الصراعات الرخيصة، وأكتفي برياضة المشي في وسط البلد بالقرب من بيته لبعض الوقت، أو مشاهدة الأفلام العامرة بها مكتبته الخاصة أو السفر لألمانيا للعلاج والاستجمام حيث يقيم ابن أخته، أو يستضيف في أضيق الحدود بعض الشخصيات القريبة منه في بيته.

وهذا الشخص الصارم الذي تهابه، ما إن تقترب منه حتى تسقط هذه الصورة، وتجد نفسك أمام رجل طيب المعشر خفيف الظل كريم بحس أبوي لأبعد الحدود، رغم أنه طوال الوقت يحافظ على وقاره وهندامه حتى داخل بيته.

وقد عرفت العظيم مصطفي درويش منذ قرابة 20عاما بين جنبات جمعية النقاد والمعهد الثقافي الايطالي يساهم بجهده في نقل الثقافة السينمائية لأجيال جديدة ويسمح بحوار ديمقراطي خلال ندوات الأفلام التي كان يديرها، على نحو يسهم في تنمية الذائقة الفنية لكثيرين، فضلا عن مقالاته المهمة والثرية، خاصة بجريدة الوفد.

لكن الاقتراب الحقيقي والإنساني منه جاء بعد انتهائي من كتابي “السينما العشق والتأويل” واستعدادي لنشره، حيث قمت بإعطائه نسخة من مسودة الكتاب طالبا منه إبداء ملاحظاته وكتابة مقدمة للكتاب، فطلب مني مهلة أسبوع، وحين عدت وجدته قد أنتهي من القراءة وناقشني بجدية شديدة، لكنه رفض كتابة المقدمة لسبب لم يغضبني، بل أعطاني مزيدا من الثقة والتشجيع وأكد لي أنى على الطريق الصحيح، حيث قال لي ببساطة:” من السهل كتابة كلمات حتى لو من باب المجاملات.. لكن الواقع كيف لناقد أن يكتب عن زميل ناقد، عملك جيد ويستحق النشر والجمهور هو الحكم.. والمقدمة لن تقدم أو تؤخر.”

وحين تم النشر، قمت بإهدائه أول نسخ الكتاب، فاستقبلها بامتنان، وحفاوة أستاذ بتلميذ نجيب.

ومن هذا التوقيت، نشأت الصلة الإنسانية، وتعددت الاتصالات الهاتفية لاطمن عليه خاصة أن صحته في السنوات الأخيرة كانت في تراجع مستمر، وكلما هاتفته يدعوني من وقت لآخر لزيارته وشرب القهوة معه، ويستمر الحديث لأكثر من ساعة نتحدث عن أوضاع البلد وحال السينما، ويحكي لي عن رموز الفساد في الوسط النقدي، وكيف أنهم من بداياتهم المبكرة كان لديهم بوادر لهذا، وكان يعطي لكل واحد اسم خاص ساخر قريب من اسمه، ويحمل صفة من صفاته المقيتة الانتهازية أو المادية .

وكثيرا ما أعارني نسخا من الأفلام العالمية الجديدة التي يأتي بها من ألمانيا لمشاهدتها أو نسخها.

ورغم أنه ليس من أنصار ثورة يوليو وله موقف سلبي من عبد الناصر، إلا أنني لم أجد غضاضة في هذا وأنا الناصري لأنه كان دمث الخلق ويمتلك ثقافة الاختلاف بتحضر، والحوار كان معه ثريا.

ورغم أنه كان قد تجاوز الثمانين من العمر، إلا انه ظل متابعا للحركة الفنية على مستوى العالم بدأب شديد، ويحرص على إضافة الأفلام الجديدة لمكتبته، أو النسخ النادرة من الأفلام القديمة، وإن كان توقف عن الكتابة لأسباب صحية خاصة بضعف البصر، وبتجاهل الصحف له أيضا، لكنه كان متصالحا مع نفسه ليس طامعا في شئ، ولا يحارب من أجل شئ، يكفيه شاشة عرض بصالة بيته ومكتبة سينمائية وليذهب العالم للجحيم

رحم الله مصطفي درويش الأستاذ العظيم احد رموز النقد السينمائي وأخلص المخلصين لعشق السينما، وواحد من آخر الرجال المحترمين الذي تعلمت منه الكثير، وأضاف لي إنسانيا وسينمائيا، والذي يستحق الاحتفاء به من كثيرين.