من الخير للمرء أن يتلفت من حين إلى حين إلى الوراء، إذ هو يتطلع أبداً إلى الأمام.

وهكذا، وجدتني قبل أيام، أعود القهقري إلى الماضي القريب، في محاولة مني لتصحيح حساباتي مع نفسي، ومع الناس، ومع الكائنات التي كان لها في حياتي نصيب.

وإذا بي مع “شادي عبد السلام” قبل خمسة أعوام، وهو على وشك الرحيل (8/10/1986)، وليس له من العمر سوى ستة وخمسين عاماً، وليس له من الأفلام الروائية الطويلة سوى “ليلة حساب السنين” ذلك العمل السينمائي الذي اشتهر تحت اسم “المومياء”.

وإذا بصور هذا الفيلم أمامي تتتابع بتكويناتها، وألوانها وحركة الأشخاص في عملها، وتلاحم كل ذلك بالأصوات في إيقاع جعل منها صوراً لا تصف الواقع، بقدر ما تعيد خلقه وإبداعه، وبقدر ما تدعونا إلى المشار كة في إعادة الخلق والإبداع.

الصمت المهيب

وبينما أنا في أحلامي العذاب، منتش بسحر هذه الصور التي هي أقرب إلى الشعر منها إلى أي فن آخر، إذا بكلمات تظهر على شاشة الذاكرة، كلمات “محمد شفيق”، ذلك الناقد الجاد الموهوب الذي اختطفته يد المنون، وهو في مقتبل العمر لايزال، دون ضجة وضوضاء، ودون أن تقال في حقه كلمة رثاء.

وبها أراد عندما كتبها في ختام مقال نُشِر في مجلة السينما قبل عشرين عاماً أو يزيد، أن يعلن بها عن حماسه للمومياء، وكيف سوف تؤرخ السينما المصرية به باعتباره فيلماً حدثاً يسدل الستار عن مرحلة كاملة، كيما يفتح الطريق بجرأة شديدة أمام مرحلة جديدة.

طريق العذاب

غير أنه توقع له باعتباره كذلك ألا يكون طريقه مفروشاً بالورود والرياحين، وفعلاً تحقق ما توقعه له الناقد الراحل فلم يلق فيلم وصاحبه في تاريخ السينما المصرية ألواناً من الاضطهاد، مثل تلك التي عانى منها المومياء وشادي عبد السلام.

فعرضه في القاهرة ظل معطلاً بعد الانتهاء من ابداعه، زمناً طال إلى عام وبعض عام.

كما أنه لم يُعرض إلا مرة واحدة وفي دار سينما واحدة لا غير.

أما صاحبه شادي عبد السلام، فلم تتح له فرصة إخراج فيلمه الثاني الذي يحكي مأساة عمرها ثلاثة آلاف عام أو أكثر قليلاً، حياة اخناتون الفرعون الكافر الذي أقام في تل العمارنة عبادة جديدة عمادها تقديس قرص الشمس، وتكريسه إلهاً واحداً لا شريك له.

فقد ارتطم الإخراج بجدار الأفق المسدود، وظل الفيلم كذلك لا تكتب له الحياة، حتى جاء صاحبه الموت.

الخميرة الجديدة

ومع ذلك فالمومياء كان الخميرة التي راحت تفعل السحر في قلوب فئة قليلة من السينمائيين العرب، اشتاقت إلى إبداع أفلام تدرك لا عن طريق حبكة السينما التقليدية، وإنما عن طريق الصور بما تتضمنه من تفاصيل الديكور وملامح الوجوه، ووضع الكاميرا أو زاويتها وحركتها، وترتيب اللقطات عند التوليف النهائي، بحيث يجد المتفرج نفسه منقاداً إلى الصور غير العادية، التي تمر أمامه، وإلي صوت الممثلين والمؤثرات الصوتيه والموسيقى وإيقاع التوليف وانفعالات الشخصيات.

أي باختصار إبداع أفلام تخاطب الشعور بلا وسيط، تخاطب قدرته على الرؤية والسمع والاحساس.

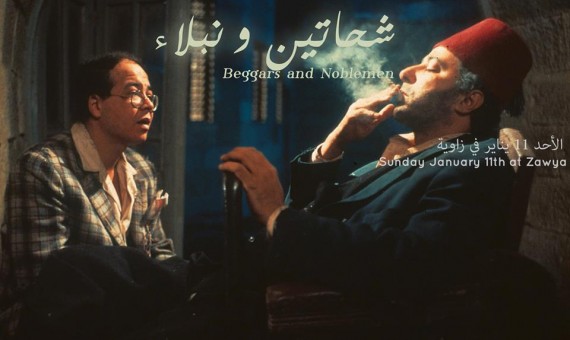

وعلى كُلٍ، فها نحن، وبعد عشرين عاماً من خروج المومياء إلى الناس، نرى التباشير في فيلمين : “شحاتين ونبلاء” لصاحبته “أسماء البكري”، و”البحث عن سيد مرزوق” لصاحبه “داود عبد السيد”، وأول ما يلاحظ عليهما هو أنهما من ذلك النوع من الأفلام الذي لا كرامة له في وطنه، ولا حياة له إلا في المنفى تائهاً بين المهرجانات.

فهما يذكرانني، والحق يُقال، بأفلام مثل “الجياد النارية” للمخرج الأرمني “بارادجانوف” و”الطريق” للمخرج التركي المنحدر من أصل كردي “يلمز جوناي” و”القربان” للمخرج الروسي”اندرييه تاركوفسكي”.

وهي جميعاً روائع جرى اضطهادها في بلادها إما من الحكام، أو من الرأي العام.

وما كنا لنستطيع أن نراها أو حتى لنسمع بها لولا تبني المهرجانات الكبرى، لاسيما مهرجان كان.

هذا أولاً.. أما الملاحظة الثانية فتنحصر في أن الفيلمين، من ذلك النوع السينمائي الذي لا يمكن روايته، مثلهما في ذلك مثل “المومياء” و”الجياد النارية” ورائعة تاركوفسكي الأخيرة “القربان” التي أهداها إلى العالم من منفاه في السويد، قبيل وفاته بداء السرطان.

بصيص نور

والآن، إلى فيلمي “أسماء” و”داود” وبـ”شحاتين ونبلاء” أبدأ.

استوحت أسماء فيلمها من قصة “شحاتين ومعتزين” لصاحبها” البير قصيري”، ذلك الأديب الذي اختار أن يعيش بعيداً عن مصر في المهجر الفرنسي، حيث أخذ في كتابة قصصه بلغة الفرنسيس منذ أكثر من خمسة وأربعين عاماً.

والحق، أنها استطاعت أن تجعل منه مرآة سينمائية صافية صقيلة نرى فيها شخصيات القصة كما رسمها مؤلفها، أي شخصيات ساخطة على ما ترى، منكرة لما تشهد، عاكفة على نفسها، تتسلى بلا مبالاتها وراحة بالها، عما يجري حولها من خطوب وصلت إلى الذروة بقنبلتين ذريتين تلقيان غدراً على هيروشيما ونجازاكي في اليابان.

وأحداث الفيلم تجري في زمن غير زماننا، إبان الحرب العالمية الثانية، والقاهرة تعج بجنود الاحتلال، وفاروق ملك مصر والسودان.

سحر البعث

ولا أستطيع إلا أن أقول إنني في كل مرة أتيحت لي فيها مشاهدته، كان لي شيء من السحر في منظر القاهرة القديمة بأزقتها وحواريها، ومقاهيها ومآذنها فقد رأيتها كما كان عهدي بها وأنا في ريعان الشباب، تبعث أمام نظري، وقد كادت اليوم أن تختفي لتصبح في خبر كان.

ومن الأكيد أن كل هذا البعث والسحر ما كان ليحدث، لولا أن ثمة شاعراً ممسكاً بآلة التصوير “رمسيس مرزوق” وثمة ديكوراً من إبداع فنان صاحب عين بريئة لم يبتذلها سوء الأفلام “أنسي أبو سيف”.

وبداهة لولا أن ثمة مخرجة تحسن الاختيار وهنا أقف قليلاً عند اختيارها الرائع لواضع الموسيقى التصويرية “مصطفى ناجي” لأقول أنه استطاع أن يضع موسيقى مقتصرة بلا ضجيج، لعلها من الأمثلة النادرة عندنا التي تلعب فيها الموسيقى التصويرية دوراً باعتبارها عنصراً أساسياً في البناء الدرامي.

الكمال في التفاصيل

ومن الأكيد كذلك أنها كانت موفقة كل التوفيق في اختيار جميع الممثلين الكبير منهم والصغير على حدٍ سواء فـ”صلاح السعدني” في دور “جوهر” الأستاذ العبثي المتشرد، القاطع بالقتل لكل الأواصر التي تربطه بماضيه الزائف.

و”محمود الجندي” في دور “الكردي” الموظف الصغير الهارب من كآبة الأيام، المحتج بالكلام ولا شيء إلا الكلام و”أحمد آدم” في دور “يكن” الصعلوك الدميم المدمن الشاعر الساخر بكل شيء.

و”عبدالعزيز مخيون” في دور “نور” ضابط الشركة الشاذ المكلف بتحقيق جريمة قتل “أرنبة” بائعة الهوى في ماخور الست أمينة.

هؤلاء الأربعة الكبار، وبخاصة “السعدني” و”آدم” قد برزوا في تلك الأدوار ممثلين عظاماً أما أصحاب الأدوار الصغيرة، فلا أحد منهم بداءًا من ذلك المجهول “أرمة” الشحاذ المقطوع الرجلين واليدين، ومروراً ببائعات الهوى والمترددين عليهن زبائن الماخور، ثم انتهاء بالمخبرين الساهرين على حماية النظام، إلا واتقن الدور المسند إليه، بأن لم تصدر عنه حركة أو نبرة فيها غلط أو نشاز.

يبقى أن أقول أن “أسماء” صاحبة “شحاتين ونبلاء” قد عنيت بالتفاصيل أشدّ عناية، وهو أمر نادر فيما يصنع عندنا من أفلام.

التأثير الحميد

فإذا ما انتقلنا إلى الفيلم الثاني “البحث عن سيد مرزوق” فسنجد أنفسنا أمام عمل سينمائي غير مأخوذ عن أي عمل أدبي، وذلك على عكس الحال بالنسبة لفيلم “أسماء”.

ومخرجه “داود” هو صاحب “السيناريو” الذي أراه متأثراً إلى حد كبير بشخصية كل من “ك” في “المحاكمة” قصة الأديب التشيكي الشهير “فرانز كافكا” و”بول هاكيت” البطل الضائع في فيلم “بعد ساعات العمل” لصاحبه المخرج الأمريكي “مارتين سكورسيزي” وهو واحد من أهم مبدعي الأفلام في مصنع الأحلام.

وبداهة أن التأثر الذي من هذا القبيل لا يعيب فيلم “داود” بل يزيده قدراً.

العزلة الجميلة

وبطل “البحث” ليس “سيد مرزوق” الذي قام بتقمص شخصيته بتفوق منقطع النظير “على حسنين” وإنما “يوسف – كمال” (نور الشريف).

إنه رجل لم تتقدم به السن، ولكنه قد جاوز الشباب شيئاً.

وقد اعتزل الناس إثر الاشتراك في إحدى المظاهرات، التزاماً بنصيحة أحد المخبرين له بالعودة إلى بيته حيث الأمن والأمان.

وذات صباح، أفاق من نومه مذعوراً، فجرس المنبه لم يرن كالمعتاد، وموعد الذهاب إلى العمل قد حان.

وها هو ذا على سلم البيت يهرول هابطا.

وبينما هو في الطريق، يكتشف أن اليوم إجازة رسمية، فيثوب إلى نفسه حائراً أول الأمر، ثم مقرراً مواصلة الرحلة، متحرراً من سجن العزلة حيث يعيش أو بمعنى أصح لا يعيش.

عودة الماضي

وما لبث أن التقى في كازينو مطل على النيل “بسيد مرزوق” وهو رجل بدين واسع الثراء، جاءه المال والجاه عن أب كان واسع الحيلة والدهاء عندما نجح في إخفاء خمسين مليون جنيه من الذهب الخالص أيام التأميمات الكبرى.

ومعاً ذهبا إلى مقابر العائلة المالكة حيث نصبت خيمة من الملاءات استنشق “سيد مرزوق” داخلها الدخان المتصاعد من الحشيش.

ثم إلى حمام سباحة بقصر “سيد مرزوق” المنيف ومنه إلى عربة مرسيدس فارهة في صحبة جوقة من العازفين ومطربة “لوسي” عليها ألا تنقطع عن الغناء.

نهاية كلب

وسرعان ما يجد “يوسف” نفسه متهماً بالقتل بموجب شهادة زور من “سيد مرزوق”، وبالتالي مطارداً من شرطة لا ترحم.

ولا يزال كذلك مطارداً، منهكاً جريحاً، حتى نراه يقفز من نافذة ليسقط في صندوق قمامة، يحمل منه إلى عربة قمامة، إلى أن تنتهي به رحلة العذاب مرة أخرى إلى قصر “سيد مرزوق” حيث تجري أحداث تملأ النفس حيرة وشوقاً وإلحاحاً.

ولم أعرض شيئاً من تفصيلات الفيلم الذي أبدع تصويرة الفنان “طارق التلمساني”، وأحكمت توليفه “رحمة منتصر”.

وإنما عرضت خلاصتها في كثير من الايجاز، ولو قد عرضت تفصيلها، لتنقلت من لغز غامض إلى لغز أكثر منه غموضاً، ومن رمز خفي إلى رمز أشد منه خفاء.

وإذا سألنا عما أراد إليه المخرج بفيلمه هذا الرائع، فأكبر الظن، أنه إنما أراد إلى أن يصور مصير الإنسان السلبي الضائع داخل مجتمع تزداد فيه العلاقات تعقيداً واضطراباً على مرّ الأيام.