ما أن انتهت أيام العيد السعيد، حتى هبطت علينا هدية من السماء.

وأعني بالهدية أفلاماً ثلاثة من أجود ما أنتجه مصنع الأحلام في هوليوود، خلال العام الأخير من القرن العشرين.

وتلك الأفلام هي “آنا والملك” ،”أسطورة الفارس الغامض” أو”سليبي هولو” لصاحبه “تيم بيرتون” و”رجل فوق القمر” لصاحبه “ميلوش فورمان”، ذلك المخرج الذي سبق له هو وفيلماه “طار فوق عش المجانين” (1975) و”أمادييوس” (1984)، الفوز بأكثر من أوسكار.

ولحسن الحظ، أتيحت لي فرصة مشاهدة الأفلام الثلاثة، وإن كان ذلك قد تم على حساب أفلامنا المصرية التي كنت أنتظرها بفارغ الصبر.

فنظراً إلى ضيق الوقت فاتني مشاهدة بعضها. وما أن هيأت نفسى لتعويض ما فاتني، حتى كان أكثرها قد اختفى من دور العرض، بعد رحيل العيد، ببضعة أيام.

الاستثناء الوحيد

وأعود إلى الأفلام الأمريكية الثلاثة لأقول، أن الوحيد من بينها الذي لم يجر ترشيحه لأية جائزة من جوائز أوسكار هو “رجل على القمر”، رغم سابقة فوز نجمه “جيم كاري” بجائزة الكرة الذهبية، عن تقمصه لشخصية “اندي كاوفمان” النجم الاستعراضى والتليفزيوني الغريب الأطوار، حتى في نظر الجمهور الأمريكي المتسامح إلى حد ما، مع كل ما هو خارج عن المألوف، في عالم اللهو والترفيه.

أما “آنا والملك” و”أسطورة الفارس الغامض”، فكلاهما قد جرى ترشيحه لجائزتي أوسكار أفضل تصميم مشاهد وتصميم ملابس.

كما أن الفيلم الثاني، والذي يعد بحق رائعة سينمائية، فقد جرى ترشيحه، علاوة على ذلك، لجائزة أوسكار أفضل تصوير.

وعلى كُلٍ، فلا هو، ولا “آنا والملك” قد خرج من حفل توزيع الجوائز “26 مارس” متوجاً بأي أوسكار.

ولضيق المجال، سأكتفي بالحديث عن “آنا والملك” مؤجلاً الحديث عن رائعة “تيم بيرتون” إلى مقال آخر، في وقت آمل إلا يكون بعيداً.

والآن إلى “آنا والملك”.

سر الولع

موضوع هذا الفيلم ليس جديداً، فهو مأخوذ عن مذكرات بقلم “آنا ليونونيس”، وهي أرملة شابة بريطانية الجنسية، حكت فيها قصة سفرها، ومعها صغيرها الوحيد، إلى مملكة سيام، عام1862، حيث تولت أمر تعليم أولاد الملك “مونجكوت” وكان عددهم ثمانية وخمسين بالتمام.

ولقد سبق ترجمة ذكرياتها إلى لغة السينما مرتين الأولى: قبل أربعة وأربعين عاماً في فيلم “آنا وملك سيام”، بطولة “أيرين دن” و”ركس هاريسون” والثانية، بعد ذلك بعشرة أعوام، تحت عنوان “الملك وآنا” بطولة “ديبورا كير” و”يول برونر”. والأكيد أن ولع هوليوود بقصة أو بمعنى أصح مغامرة “آنا” في بلاط ملك سيام، له ما يبرره، فالقصة، والحق يقال، ممتعة، فيها من الطرائف والمشوقات الشيء الكثير.

اختيار موفق

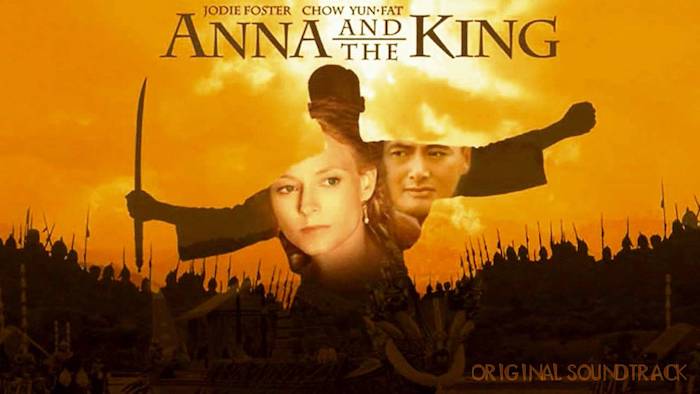

وفي الترجمة السينمائية الجديدة لذكرياتها تلعب دورها “جودي فوستر” تلك النجمة التي سبق لها الفوز مرتين بجائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسية. وكانت المرة الثانية عن أدائها أمام النجم “انطوني هوبكنز” في فيلم “صمت الحملان” (1991).

أما ملك سيام فلم يلعب دوره نجم أنجليزي “هاريسون” أو أمريكي”برونر” كما كان الحال في الفيلمين القديمين، وإنما الذي لعبه نجم آسيوي من هونج كونج، اسمه “شويون فات”.

وكم كان “أندي تينانت”، ذلك المخرج الذي سبق لنا وأن شاهدنا له، قبل بضعة شهور “سندريلا حبيبتي”، كم كان موفقاً في اختياره لنجمي فيلمه “فوستر” في دور المدرسة،” وفات” في دور ملك سيام. وكذلك في اختياره لممثلي الأدوارالثانوية، لاسيما “باي لنج” التي برعت في أداء دور “تبتم” المحظية التي ماتت حباً من أجل الرجل الذي تعلق به قلبها.

ولعل مشهد إعدامها من أجمل مشاهد الفيلم، وأكثرها إيلاماً. ولا يفوتني هنا أن أشير إلى حسن اختياره للصغار، وما أكثرهم في مدرسة “آنا”!!

صدام الحضارات

واقف قليلاً عند سيناريو الفيلم، لأقول أنه شارك في تأليفه “ستيف ميرسون” مع “بيتر كرايكس”.

وهما لم يعرضا فيه للاختلاف بين المجتمعين البريطاني والسيامي من منطلق تصادم الحضارات، بمعنى أن الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا، كما جاء على لسان الشاعر “روديارد كيبلنج”، أيام الامبراطورية البريطانية، التي كان يقال، في تمجيدها، أن الشمس لاتغرب عنها أبداً.

وإنما تعرضا لذلك الاختلاف من منطلق أكثر إنسانية وتفاؤلاً، قوامه أنه في وسع الحضارات أن تتعايش، وأن تتفاعل فيما بينها، على نحو مؤداه إذابة الفروق المترسبة على مر العصور “فآنا” عندما غادرت مملكة سيام، كانت امرأة غير تلك التي رأيناها في بداية الفيلم.

فكما أثرت في “مونجكوت” وأولاده وحريمه، تأثرت هي الأخرى بهم، وخاصة بإنسانيتهم التي لم تلوثها بعد سلوكيات مجتمعها البريطاني حيث تقاس قيمة الشخص بمقدار نفعه لنفسه لا نفعه للناس.

فلم تعد تلك المرأة الأجنبية، المتعالية، لا لسبب سوى أنها من بلد متقدم، وصاحبة رسالة، هي الأخذ بيد همج هامج، متخلف، استبدت به الخرافات والخزعبلات.

ختاماً يظل لي أن أقول أن بعض أحداث الفيلم إنما تذكرني ببعض أحداث “الامبراطور الأخير” رائعة “برناردو برتولوتشي” صاحب التانجو الأخير في باريس.

مع فارق هو أن مدرس الأمبراطور الأخير كان رجلاً انجليزيا “بيتر أوتول”. وفارق آخر هو استبدال الأفيال بالجمال.

فما أكثر الأفيال في فيلم “تينانت” الذي جرى تصويره، لأسباب رقابية، في ماليزيا، بدلاً من مملكة سيام!!