القصص الذي أظهر بعض ما في عقلنا وقلبنا من حكمة مخزونة، ونطق ببعض ما في كياننا من قوة روحية كامنة، ذلك القصص أقل القليل.

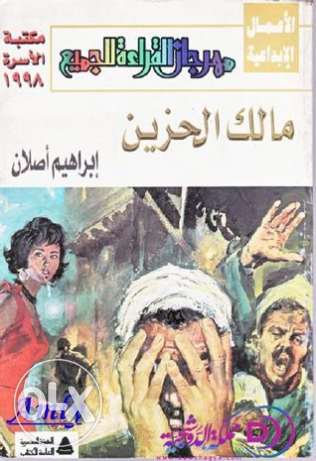

وأغلب الظن أن “مالك الحزين” للأديب “إبراهيم أصلان” المستوحى منها فيلم “الكيت كات” لصاحبه المخرج الواعد “داود عبد السيد”، تلك القصة التي تعرض في شيء غير قليل من الروعة واقع الحياة المنتهكة، المنهوبة، المهددة بالجفاف والضياع في امبابة، وبالذات الكيت كات حيث اختفى مالك الحزين الذي كانت أسرابه تعشش بالمئات على أعلى اشجار الكافور، أمام زحف السماسرة والمقاولين وتجار المخدرات، تسانده وتدعمه البنادق والدروع والخوذات.

أغلب الظن أنها من ذلك القصص القليل النادر الذي أظهر بعضاً من حكمتنا المخزونة، وبعضاً آخر من قوتنا الروحية الكامنة بلا متنفس إلا لماما.

ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالدكتور “علي الراعي” في مقال قيّم بمجلة المصور كتبه قبل سبعة أعوام أو أكثر من ذلك قليلاً، إلى التحمس لها حماساً شديداً، حتى أنه اعتبرها بكل المقايس رواية مهمة تدفع بالواقعية الجديدة خطوات إلى الأمام.

الصبر والصمت

والحق، أن مبدع “مالك الحزين” من فئة كتاب الحساسية الجديدة التي تؤمن بكرامة إلانسان، وتقف إلى جانب المقهورين – وهي منهم – ضد القهر، ومع المستلبين ضد إلاستلاب.

وقد يكون من اللازم هنا أن ألفت النظر إلى طول المدة التي أنفقها “اصلان” في إبداع “مالكه الحزين”، فارهاصاتها بدأت قريباً من نهاية عام “الكعكة الحجرية” بتظاهراته التي خلدها “أمل دنقل” شعراً، ثم ظلت تتخلق حتى نهاية الربع الأول من عام 1981، أي إلى ما قبل حادث المنصة الشهير بخمسة شهور.

هذا إلى أنها لم تُنْشَر زارداً للناس إلا بعد الخلاص من إبداعها بعامين، وفي يونيه لعام 1983 على وجه التحديد.

ولا غرابة في هذا المخاض الطويل العمر، فقد أثارت الحياة في “الكيت كات” من حول أصلان ويالها من حياة على امتداد عشرين عاماً، أثارت في نفسه خواطر لم يجد بداً من تسجيلها، خواطر ألحت عليه، وظلت تلح حتى اضطرته إلى أن يقف عندها، ويطيل الوقوف، ثم إلى أن يسجلها فيحسن التسجيل، وهو يكتب روايته الرائعة في صبر وأناة، ويختار لها “يوسف النجار” بطلاً شاهداً على ما يجري في بر امبابة، بل قل بر مصر، و”يوسف النجار” هذا ليس إلا ابراهيم اصلان.

محراب الفن

في هذا الطور من حياته حين شغف بالموناليزا وابتسامتها المشعة غموضاً وسحراً، وبـ”دون كيخوتة” الفارس الحزين وتابعه سانكو بانزا كما رسمهما بيكاسو، وهما ممتطيان الأول حصاناً والآخر حماراً، وشغف كذلك ببول ڨاليري الشاعر الفرنسي ذي القلب الذكي والحس الدقيق المرهف والشعور الرقيق، والذي ظل مزدرياً للشهرة، معرضاً عن المجد، يشتهر عن رغمه، ويرقى على كره منه، ولا يبلغ من ذلك ثراء ولا رخاء.

ولعل شغفه هذا بشاعر كبير على هذا القدر من الخلق العظيم، وولعه بقصيدته الشهيرة “المقبرة البحرية” التي رأها صبياً، وغناها رجلاً، واطمأن فيها إلى آخر الدهر، لعله هو الذي جنح به إلى أن يجعل من عبارة “ڨاليري” “ياناثانيل لأوصيك بالدقة، لا بالوضوح” مقدمة لمالكه الحزين.

الغصة في تأليف القصة

هذا الشاهد الحزين لا لأنه يقعد بالقرب من مياه الجداول والغدران، فإذا جفت أو غاضت استولى عليه الأسى وأطبق عليه الصمت.

وإنما لأن حزنه الدفين راجع إلى أنه يقعد يتفرج على الماء وهو يغيض ولا يفعل شيئا.

وكم مرة واتته الفرصة كي يمنع الماء أن يغيض كي يزيد منه ويجعله يغيض ويكتسح فاعرض عنها، وأكتفى بالخمر يعبه إلى جوار النهر أو في حان.

وقصة “مالك الحزين” من ذلك النوع من الأدب الذي لا تأتي لذة قراءته من فهمه واستيعابه، وإنما تاتي من محاولة الفهم سواء توّجت المحاولة بالنجاح أم لا.

وهي، حسب ما ذهب اليه الدكتور علي الراعي في مقاله القيّم عنها، رواية متعددة الطبقات تبدأ من الواقع الأرضي المقذع في أرضيته حتى تنتهي إلى أخلية تعبيرية محلقة يمتزج فيها الحاضر بالماضي، حتى يبدو وكأن الأرض تميد، ولا شيء أكيد، فضلاً عن تأثرها بحكايات ألف ليلة وليلة موضوعاً وصياغة.

ليلة حمراء

وأفضل مثل على هذا التأثر بتلك الحكايات ما حدث بين تاجر الحشيش المسمى “الهرم الكبير” وصديقه الأسطى “عبده” السائق بإحدى السفارات و”فتحية” زوجة الأخير فالثلاثة يشتركون في القعدات الطرية ببيت الأسطى تحت رعاية الزوجة اللعوب التي تشارك الرجلين في احتساء “البيرة” وأنفاس “الحشيش” وتكيد مع الضيف “الهرم الكبير” لزوجها الذي يفاجئ الأخير مختبئاً في المرحاض منتظراً غيابه عن الوعي للاختلاء بها في الحرام.

وما يجري بين الثلاثة إثر تلك المفاجأة، هكذا يرويه “مالك الحزين” في قالب حكايات ألف ليلة أيام زمان.

ومد يده وأمسك برقبته جيداً وسأله أليس من الواجب أن يكون رجلاً ويكّف عن هذه الحركات المكشوفة وصاح أنه يعرف كل شيء.

و”الهرم الكبير” خنقه هو الآخر وقال له وهما يتمايلان داخل المرحاض “إحنا بنحب بعض على سنة الله ورسوله” وخرج الإثنان ونزلا السلم وكل منهما يمسك بخناق زميله وخرجا إلى “حارة توكل” ورقدا على بعضهما، وكل واحد حاول يخرم عين الثاني!

وفي اليوم التالي فتحية أفاقت وهاجت وضربت الأسطى بخشبة الغلية حتى جرى منها إلى الحارة وألقت وراءه بثيابه وهي “تصوت” يا”دهوتي” وتقول أنه يأتي بالناس لكي “يحششوا” في البيت!

والأسطى لم هدومه على صدره ورفع رأسه ونظر إليها وهي تتدلى من النافذة ورمى عليها يمين الطلاق.

و”الهرم الكبير” تفاوض معها من بعيد وأصبح يذهب إليها في السر بعد أن تنام الحارة كلها ويترك عندها الكيس والميزان ويدفع نظير ذلك ثلاثة جنيهات كل يوم”.

الدهشة وإلالهام

والغريب من أمر “الكيت كات” الفيلم المستوحى من كل هذا، أن صاحبه لم يكن غافلاً عن قيمة “مالك الحزين” منذ أول قراءة لها واستمتاعه بها أيما استمتاع، ولا عن امكانية ترجمتها إلى لغة السينما رغم صعوبة، بل قل استحالة ذلك في مناخ ثقافي الغلبة فيه للدمامة تسود على أيدي عديمي إلاحساس.

فعلى امتداد خمسة أعوام أو أكثر قليلاً، وصاحب الفيلم يعيش مستغرقاً في شخصياتها الرئيسية، وهي كثيرة مثيرة، كل واحدة منها تصلح بمفردها أن تكون عماداً لفيلم شيق فيه متعة للنفوس.

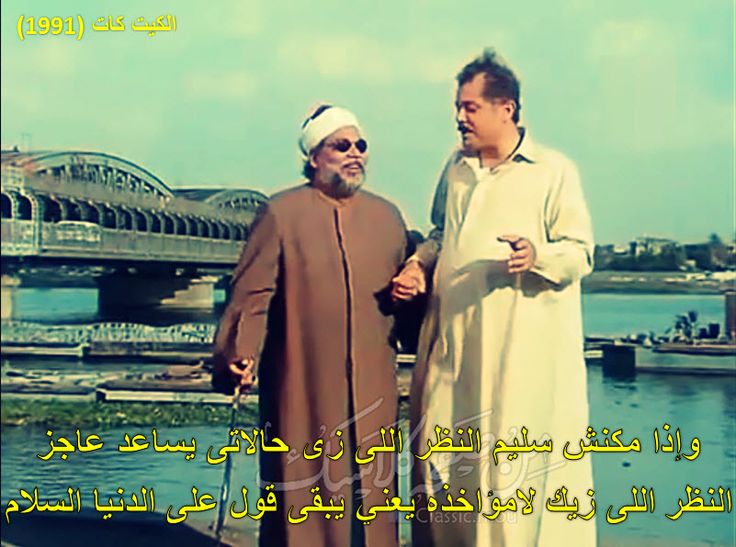

وأخيراً هداه شيء من إلالهام إلى التركيز على الشيخ حسني الضرير، فإذا به يجعل منه شخصية محورية يدور من حولها فيلمه وجوداً وعدماً.

وإذا به يختار لأداء دور هذا الشيخ “محمود عبد العزيز” ذلك النجم الذي أسرف في ابتذال نفسه في أفلام من نوع “أبو كرتونة” فكان اختياره موفقاً إلى أقصى الحدود.

رأس العجل

ومضى في مثل هذا، فكان أن استبعد شخصيات وحكايات لها شأن كبير في القصة مثل “الأسطى قدري إلانجليزي” الذي يعيش بذكريات أمجاده وهو يعمل خادماً للانجليز في شركة ماركوني أيام الاحتلال، حافظاً لمسرحيات شكسبير، متمرساً في تمثيل دور عطيل.

ومثل حكايته مع المقطف الذي وضع فيه رأس عجل كبير اشتراها من المذبح.

وكيف سرقها منه نشال بينما هو في الترام، عائداً بها إلى زوجته “أم عبده” التي اشتاقت إلى أكلة لحم رأس من عند زغلول بتاع السمين.

وكيف أصبح بعد ذلك أسير غيرة قاتلة من هذا البائع، وفي همّ مُقيم..

ولم يكتف بذلك، بل أدخل تعديلات وتبديلات على بعض الشخصيات، كادت تجعل منها شخصيات مختلفة تماماً عن تلك المرسومة في “مالك الحزين”.

لغة ولغة

فمثلاً “يوسف” في القصة مثقف جاوز الشباب قليلاً، كل أمانيه تنحصر في أن يكون أديباً شاهداً في يوم من إلايام، ولا تربطه بالشيخ الكفيف علاقة نسب، أو حتى صداقة لا من قريب أو بعيد.

أما في الفيلم فيوسف “شريف منير” ابن لذلك الشيخ، وليس له من أمان سوى الخروج من مصر لا إلى آبار البترول في بلد عربي شرقاً أو غرباً، وأنما إلى أوروبا أرض الأحلام.

وعن هذا التعديل والتبديل قال صاحب “مالك الحزين” في حديث له “تغيير علاقة يوسف بالشيخ حسني ازعجني جداً في البداية حين قرأت السيناريو”.

لكني بعد ذلك لم أشعر أن الفيلم غريب عن عالمي فرغم تغيير العلاقات وتسلل الأحداث فإن المكان موجود والحوار هو نفسه حوار الرواية.

فلم أشعر بأي غربة لما تميزت به المعالجة من ذكاء ويجب أن ندرك أن الحفاظ على العمل الأدبي بالكامل عند تقديمه على الشاشة أمر مستحيل.

وعلى كُلٍ، فإنني لا أتذكر إلا أفلاماً مصرية تعد على أصابع اليد الواحدة ظلت أمينة للقصة المأخوذة عنها، حافظة لروحها مثلما ظل فيلم “الكيت كات”.

النيل الوليمة

فالنيل الذي يلعب دوراً مهماً في “مالك الحزين”، ومن مياهه التي تجف وتغيض جاء اسم القصة، هذا النيل نراه في الفيلم يلعب نفس الدور بفضل مشاهد آخّاذة أجادت تصويرها عين كاميرا “محسن أحمد”، ولعل أهمها مشهد الشيخ حسني وهو يحاول إيهام ضرير آخر “الشيخ جنيد” (علي حسنين) أنه ليس مثله فاقد البصر، فيجدف ويؤرجح القارب الذي لا يتحرك لأنه مقيد إلى الشاطئ.

ويوسف، وهو مستلق على سطح قارب يتهادى به على صفحة النهر، منتعش بذكريات الغرام الذي سعد به مفترشاً أرض حجرة مغلقة مع جارة “عايدة رياض” جارة مفتونه به، أرادت الحياة أن تجعل كل شيء من أمرها غريباً حقاً.

صائد العميان

لو انتقلنا إلى مشاهد أخرى غير النيل، لوجدنا أن الحكايات التي أثارت فينا الضحك، ونحن نقرأ وقائعها الغريبة العجيبة في مالك الحزين، قد نجح صاحب الفيلم في اخراجها إلى الناس صوراً زاخرة بالحياة، طابعها رشاقة وخفه دم، قلّ أن تجود بهما معاً الأفلام عندنا.

وهنا أذكر على سبيل المثال تلك المشاهد التي نرى فيها الشيخ حسني وهو يقود ضريراً آخر في أزقة الكيت كات زاعماً له أنه بصير.

أو معه داخل دار سينما حيث يحكي له أحداثاً ليس لها علاقة بما يعرض هناك على الشاشة البيضاء، أو ممتطياً دراجة بخارية وسط ميدان مزدحم بالمارة والباعة الجائلين، أو داخل دكان مهجور “العين” يتعاطى “الحشيش” مع”شلة الأنس” حتى مطلع الفجر.

فإذا ما ألقي القبض عليه مع الشلة متلبساً، وبدأ الضابط العد للمقبوض عليهم، لم يجد للشيخ أثرا، وكأنه فص ملح وذاب.

أو في مأتم عم مجاهد بائع الفول العتيد، يفشي أسرار بيوت الحي من خلال مكبر صوت مفتوح يذيع على الملأ، فاضحاً كل مستور.

حقاً أنها مشاهد لا تنسى، لأنها تملأ النفس بهجة بإثارتها الضحك من صعلكة شيخ مكفوف بغير ابتذال.

اللقاء السعيد

ومصدر ذلك، في أكبر الظن، التقاء موهبتين في “الكيت كات”، وهو أمر لا يحدث إلا نادراً.

موهبة “أصلان” صاحب “مالك الحزين” وموهبة “داود” المخرج الذي بذل من حياته أعواماً طويلة من أجل ترجمة تلك القصة إلى فيلم يرقى إلى مستواها الرفيع.

ولقد وضع صاحب “مالك الحزين” أصبعه على سر نجاح الفيلم عندما قال في نفس الحديث: “الأهمية الحقيقية للفليم تكمن في أنه يقدم الصيغة التي يبحث عنها جيل كامل من المبدعين في السينما. فهو لا يقدم أي تنازل فني، إلا أنه يستطيع الوصول إلى الناس ببساطة واقتدار. وبالنسبة لي شخصيا فإنه أقنعني تماماً أن العلاقة الصحيحة بين العمل الأدبي والعمل السينمائي لا تقاس بمدى التماثل بينهما، وأنما بمدى عمق التعبير السينمائي عن مضمون وأجواء العمل الأدبي.”

ترى كم مبدع يمكن أن يخرج من يده كتابة مثل هذا عن فيلم مأخوذ عن قصة له جرى معالجتها سينمائياً بمثل الحرية التي أجازها لنفسه صاحب الكيت كات؟!