ترددت كثيراً.. هل أكتب عن أفلام الأعياد، وكيف أن سيناريوهات أربعة منها قد انفرد بإبداعها كاتب واحد، وكيف أن هذا ولا شك مما يدخل في باب الخوارق والمعجزات.

أم عن مهرجان الفيلم الأفريقي الذي جرت عروضه في قاعة ايوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية. وكان من بينها “الكاميرا الأفريقية” (1983)، ذلك الفيلم الوثائقي الهام الذي أرّخ فيه المخرج التونسي “فريد بوغدير” لسينما الأفارقة السود على امتداد عشرين عاماً بدءًا من ميلادها عام 1963 بفضل المخرج السنغالي الرائد “عثمان سيمبين”.

أم عن المهرجان الأول للفيلم الأوروبي لعام 1991 الذي اشتركت فيه كل دولة من دول المجموعات الأوروبية بفيلم أو أكثر: ذلك المهرجان الذي أريد له أن يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز العلاقات بين الجماعة الأوروبية ومصر بكل ما تملكه من تراث حضاري، وباعتبارها الشريك الثقافي المتميز لتلك الجماعة وفوق أرضها بدا الحوار العربي الأوروبي المثمر البنّاء.

أم اكتفي بمواطن مصري، اكتب عنه بوصفه آخر أفلام عميد السينما العربية، وأول عمل سينمائي مستوحى من إحدى روايات الأديب “محمد يوسف القعيد”.

وظللت هكذا متردداً حائراً، إلى أن أُتِيح لي أن أشاهد أحد أفلام مهرجان الفيلم الأوروبي”كاووس” ويعني “فوضى” في لغة أهل اليونان.

وفي الحق، فما أن انتهى استمتاعي بقصص “كاووس” الخمس وهي تحكي بأسلوب سينمائي فريد، حتى جنح بي الخيال إلى المقارنة بينه وبين “مواطن مصري”.

فكلا الفيلمين مأخوذ عن عمل أدبي، الأول عن مجموعة “قصص قصيرة لمدة سنة” للأديب الايطالي الشهير “لويجي بيرانديللو” والثاني عن “الحرب في بر مصر” للقعيد.

وكلاهما أبطاله من الفلاحين المعذبين إما في ريف جزيرة صقلية، أكثر أجزاء ايطاليا تخلفاً وفقراً أو في ريف مصر حيث السيادة على مر العصور للفقر والجهل والمرض.

وكلاهما من إبداع مخرجين كبار، فالأول صاحباه الشقيقان “باولو” و”فيتوريو تافياني” اللذان يخرجان الأفلام معاً منذ ثلاثين عاماً أو يزيد.

وقد فاز فيلمهما “أب وسيد” بالنخلة الذهبية، جائزة كان الكبرى ( 1977).

كما فاز فيلم آخر لهما “ليلة القديس لورنزو” بجائزة التحكيم في نفس المهرجان، فضلاً عن الترشيح للأوسكار( 1982).

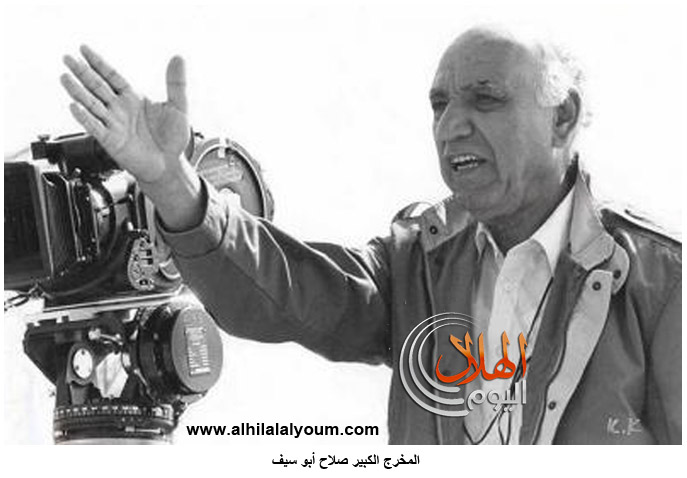

أما الفيلم الثاني “مواطن مصري” فصاحبه “صلاح أبو سيف” وكفى.

بغير حياء

وفي البدء تشككت في عدالة المقارنة بين الفيلمين، فالامكانات التي في تناول السينما الايطالية أكبر بكثير مما هو متاح منها للسينما عندنا.

هذا إلى أن”بيرانديللو” المأخوذ عن قصصه الفيلم الايطالي، مع بعض التحريف من أدباء قمة الأوليمب المبشرين بجائزة نوبل.

في حين أن”القعيد” من الأدباء المنتمين إلى بلد من العالم الثالث، كان فن الرواية فيه إلى عهد قريب لا يزال في مرحلة التكوين.

وكان من الطبيعي أن أفكر في هذا كله.

غير أني سرعان ما قهرت الشك حين تذكرت أن “كاووس” لم يكلف صاحبيه من المال إلا القليل، فهو فيلم بلا نجوم، وأغلب مشاهده جرى تصويرها خارج الاستديوهات.

وعلى العكس من ذلك تماماً “مواطن مصري”، فهو فيلم قائم على نظام النجوم، ويعتبر من أفلام الانتاج الكبير التي ينفق عليها الكثير من عزيز الدولارات.

وحين تذكرت أيضاً أن “بيرانديللو”، ولئن جرى تتويجه بنوبل (1934)، وله في تجديد الأدب العالمي دور عظيم، فالقعيد هو الآخر واحد من الأدباء الذين تغلب على أعمالهم الروائية صيغة التجديد والكسر للجمود، انطلاقا نحو آفاق ليس من المعتاد الارتياد لها فيما تخطه عندنا الأقلام من روايات.

هذا إلى أن شهرته تفوق شهرة “بيرانديللو” وقت قيام الأخير بنشر مجموعة قصصه المأخوذ عنها “كاووس” قريباً من نهاية القرن الماضي، آية ذلك ترجمة الكثير من أعمال “القعيد”، وبالتحديد “يحدث في مصر الآن” إلى العديد من لغات العالم شرقاً وغرباً.

رقة وغلظة

وعلى كُلٍ، فأول ما يسترعي الانتباه في قصص “بيرانديللو” الخمس المستوحى منها “كاووس”، وهي “الابن الآخر”، “مرض القمر” “الجرّة”، “الراحة” و “حديث مع الأم”، أن مؤلفها يقترب من شخصياتها، وهو على استحياء شديد، فضلاً عن أنه يكن لها الاحترام ويشفق عليها بسبب معاناتها من جراء مشاق وآلام العمل في الأرض وما ينجم عن ذلك من احباطات وعذابات.

وما يسترعي الانتباه علاوة على ما تقدم، ذلك الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تلك القصص.

فهي في أولاها أم مجنونة تكره ابنها المتعلق بها لأنه جاءها اغتصابا وفي انتظار رسائل من ولديها الشرعيين اللذين هاجرا إلى أمريكا قبل أربعة عشر عاماً، رسائل لا تصل أبدا.

وهي في آخر القصص أم حنونة يسترجع المؤلف “بيرانديللو” مع طلفيها حكاية هروبها مع أسرتها من الجزيرة طلباً للنجاة من الثوار في فلك بشراع أحمر أقرب إلى أساطير الأولين.

وهي في القصص الأخرى تارة زوجة ترغب في خيانة زوجها الفلاح المصاب بجنون القمر، ولو مرة واحدة، فلا تشاء لها الاقدار.

وتارة ابنة تحاول دون جدوى اقناع أبيها الدوق صاحب الضياع منح الرعاة المتمردين قطعة أرض لإقامة مقابر عليها تكون مثوى لهم أخيراً.

وتارة نساء عاملات يشاركن أزواجهن النضال ضد جشع مالك مزرعة زيتون، وصل جبروته إلى حد العمل على ابقاء حرفي ماهر داخل جرّة كبيرة محبوساً.

غياب الحب

أما رواية “القعيد”، فهي تدور حول مأساة شاب فلاح أجبره الفقر على تقمص شخصية ابن عمدة القرية للذهاب بدلاً منه إلى الجيش حيث أرسل إلى جبهة القتال، وإذا به يستشهد، ولا يعود إلى القرية إلا جثة.

وأول ما يلفت النظر بعد الانتهاء من قراءتها، هو غياب عاطفة الحب التي تجمع بين رجل وامرأة، كأنما أصبح هذا الحب شيئاً ثانوياً يجب أن يتراجع إلى الوراء، حتى لا يشغل به بال من وهب نفسه لدراسة مشكلات الوطن ومحاربة الظلم والاستعمار.

ويبدو أن هذا الغياب قد لفت نظر “محسن زايد” صاحب سيناريو “مواطن مصري” فأراد أن يتفاداه بإضافة صبية حسناء إلى شخصيات الفيلم الأخرى، تذهب من حين لآخر إلى “مصري” (محمود عبد الله) قبل تجنيده كي يساعدها في الاستذكار.

والكاتب يحاول بذلك الايحاء إلينا بأن ثمة قصة حب، أو بمعنى أصح تباشير حب بين “مصري” والصبية الحسناء.

والآن إلى الفيلمين بعد هذا الاستطراد الطويل.

سر النجاح

غني عن البيان أن أولهما “كاووس” ليس بيت القصيد، ومن ثم لن أقف عنده إلا قليلاً، لأقول أن صاحبيه “تافياني” لم يلتزما بحرفية نص قصص “بيرانديللو” بل اختارا منها الذي يروقهما وذهبا إلى أبعد من ذلك بأن اعتمدا على حكايات مرضعته “ماريستيللا” له وهو صغير وهي حكايات عجيبة كانت تسليه وتفزعه في آن واحد.

ولقد جاء فيلمهما زاخراً بابتكارات فنية عديدة لا تنسى، ولا يتسع المجال لشرحها تفصيلاً.

ولكني أشهد أنني طول العرض كنت أتتبع باعجاب البراعة الفائقة سواء في وصل القصص الخمس بواسطة غراب معلق في رقبته جرس، ومحلق في السماء أو في اختيار أماكن التصوير في الحضر والريف أو في زوايا اللقطات والتكوينات أو في أداء جميع الممثلين، فلم تصدر عن أحد منهم كبيراً أم صغيراً حركة أو نبرة فيها غلط او نشاز.

ونظراً إلى أن اختيارهم قد روعي فيه ألا يكون أي منهم على اتصال بعالم النجوم من قريب أو بعيد، لذلك جاء أداؤهم لأدوار الفقراء العاملين في الأرض مقنعاً إلى حد كبير.

التقهقر.. لماذا؟!

فاذا ما انتقلنا إلى “مواطن مصري” فسنجد أنفسنا أمام ظاهرة غريبة كل الغرابة.

فمن المعروف أن آخر ابدعات “أبو سيف” فيلم “البداية” الذي أخرجه قبل ستة أعوام. وبه تجاوز المخرج الكبير الواقعية بمفهومها القديم، إلى واقعية جديدة متحررة من الجمود.

ومن هنا توقع الجميع منه مواصلة السير على نهج “البداية” في فيلمه الجديد “مواطن مصري”، لاسيما أنه مأخوذ عن رواية للقعيد أراها، ورغم إسهابها في الوصف وإسرافها في التكرار واللهجة الخطابية، قد ارتفعت إلى مستويات أعلى وأفسح أفقاً من كثير مما نقرؤه لأدباء آخرين تأثروا بهوجة الواقعية الاشتراكية التي ازدهرت في زمن مضى.

غير أنه ما أن بدأت مشاهد الفيلم ففي التتابع حتى خاب كل ما توقعته وعلقته على آخر أعمال “أبو سيف” من آمال، وإذا بي أرى فيلماً لمخرج يكرر نفسه مرتداً إلى واقعية أصبحت في خبر كان.

وفي اعتقادي أن ما شاب “مواطن مصري” من عيوب أنما يرجع إلى عدة أسباب لعل أهمها السيناريو.

فقد غاب عن بال “محسن زايد” وهو واحد من فئة قليلة تجيد كتابة السيناريو، أن رواية “القعيد” أقرب في الروح والشكل إلى”كانديد” “فولتير” “وصرصور” “كافكا” و”خرتيت” يونيسكو منها إلى “أم” “جوركي” وما شابهها من قصص واقعي اشتراكي عتيق.

ومن هنا مجئ معالجته السينمائية لها ملتزمة بقواعد سرد تقليدية عفا عليها الزمان.

وها هو ذا الفيلم نتيجة لذلك بارد يدور حول معانٍ مجردة دون أن يقدمها لنا نابضة بالحياة، عاجز عن أن يبعث فينا الاحساس بمأساة الفلاح “مصري” “ابن الخفير” عزت العلايلي الذي ذهب إلى حتفه في جبهة القتال بدلاً من ابن العمدة “عمر الشريف”.

سوء الاختيار

وإذا بنا في الختام أمام مجرد بيان سياسي مفرط في الفجاجة والسذاجة، يرد أن يقول بوضوح وجلاء أن أبناء مصر من الفلاحين الذين بذلوا الدماء الطاهرة في معركة الشرف والفداء، هولاء الأبناء لم يجنوا ثمار النصر، وإنما جناها بدلاً منهم الاقطاعيون الذين عادوا إلى السلطة فور استشهاد “جمال” متسيدين أقوياء.

ومن عيوب “مواطن مصري” الأخرى اسناد دوري العمدة وزوجته الأخيرة لكل من “عمر الشريف” و”صفيه العمري”.

فأي متقمص لشخصية العمدة في مسلسلات التليفزيون الريفية عندنا، وما أكثرها أصلح لهذا الدور من نجمنا العالمي.

فشفتاه من طول الإقامة في الخارج لا تنطقان العربية إلا بلكنة أجنبية وعيناه لا تشعان بريق الفهم لدور عمدة مزواج منحصر تفكيره في الوسية والطين.

أما “صفية العمري” فلولا أن الفيلم قال لنا صراحة ومنذ البداية أنها إنما تؤدي دور إحدى زوجات العمدة المفضلات، لولا ذلك لحسبت أنها بملابسها الضيقة وتشويحها وتقصيعها إنما تؤدي دور إحدى الغانيات!!