السينما صناعة وهي إذا كانت تختلف عن صناعة الأدب من بعض الوجوه فانها تشبهها في بعض الوجوه الأخرى، وأية ذلك قيام مخرجي السينما بإبداع أفلام عن الأفلام.

فثمة وجه شبه بين ذلك النوع من أنواع الابداع وبين قيام الروائيين من حين لآخر بكتابة روايات مدارها أمثالهم من الروائيين أو جنوح المسرحيين من حين إلى حين إلى كتابة مسرحيات ليس لها من موضوع سوى ما يدور في كواليس المسرح من وقائع وأحداث.

وهناك مبررات للأفلام التي من ذلك النوع – من بينها رغبات مبدعيها في تعرية أنفسهم من جميع الأسرار والأوزار واستعادة ذكريات ما كان من أمرهم مع المنتجين والاستديوهات، والتعبير عن غضبهم على نظام يستغلهم بلا حسيب أو رقيب.

يبقى مبرر آخر – ولعله الأهم، وهو وصف العالم الذي كل ما فيه مكشوف لهم، في تناول أبصارهم وأفكارهم على وجه ليس في مقدور الغير سواء كان هذا الغير من خاصة أو عامة الناس، آملين بفضل ذلك الالتفات إلى الوراء الإدلاء ببيان على الشاشة قد يكون مسوغاً لتبادل النظرات والاختبارات والآراء.

وعلى كل حال، فقد اشتهر عن دنيا الأعمال في مجال السينما القسوة البالغة في المعاملات.

ولا غرابة إذن إذا ما عكست أغلب الأفلام التي محورها الأفلام تلك القسوة، فضلاً عن التعبير بدرجات متفاوتة من التكثيف عن المأزق الذي يعيشه مبدعو الأطياف.

والسؤال ما هو هذا المأزق وما أسبابه ؟

والجواب على هذا السؤال ليس عسيراً.

فأولاً ثمة ذلك الصراع الدائم من أجل التمويل والجهد المجدب الذي يثقل كاهل المبدعين، وغالباً لا طائل فيه ولا غناء.

هذا – أول

ثم تلك المعارك التي تستنزف الطاقات مع رؤساء استديوهات حظهم من الثقافة أقل القليل، ومنتجين مستبدين يقاسون من غباء شديد ونجوم كل شيء من أمر نزواتهم وأهوائهم غريب عجيب !

وفوق كل هذا ممارسات فاسدة وشريرة في صناعة ما استطاعت آية صناعة أخرى أن تبلغ شأنها في الفساد ولا تساويها ولا تضاهيها في النكر والشر.

فعلى امتداد تاريخ السينما – وهو تاريخ قصير- كثيراً ما كان يجد صاحب الفيلم نفسه مواجهاً بالتعدي المذل على ابداعه بالتعديل والتبديل، تارة بإعادة التصوير، وتارة بإعادة التوليف.

فإذا ما كتب لفيلمه أن يتوج في الشباك بالنجاح، ضيعوا عليه بالغش والخداع نصيبه العادل من الأرباح.

أما فيما لو لم يقبل الجمهور على مشاهدة فيلمه، فهذه النقمة لابد وأن تنتهي به موصوماً محروماً من مواصلة الابداع، والحواديت المرعبة التي تُروى في هذا الخصوص لا عدّ لها ولا حصر.

أسئلة وأجوبة

وفي الحق، فما أن يلتقي صانعوا الأفلام، حتى يبدأ الحديث، وتتتابع الأسئلة لاهثة حول الخيانات والاساءات وصنوف التشويهات التي لا تعرف قصداً ولا اعتدالاً.

لماذا عاد “اليا كازان” إلى كتابة الروايات تائباً عن إخراج الأفلام ؟

ولماذا كلما جاء ذكر لحياة “اورسون ويلز” الفنية اعتبرها الكثير حياة أقرب إلى المأساة.

ولماذا وجد “فرانسيس فورد كوبولا” نفسه، وهو يصور “الأب الروحي” مرفوتاً بدل المرة خمس مرات؟

ولماذا لم تتح لشادي عبد السلام فرصة إخراج “اخناتون” بعد رائعته “المومياء”؟

ولماذا تراجعت “مترو جولدين ماير” عن اتفاقها مع “فريد زيغمان” الذي كان على وشك الشروع بموجبه في إخراج قصة “اندريه مالرو” الشهيرة “مصير انسان”؟

ولماذا امتنع على “جورج كوكور” مواصلة إخراج “ذهب مع الريح”؟

ولماذا لم يستطع “جون هوستون” الوفاء بالتزامه إخراج “وداعاً للسلاح”؟

ولماذا انتهى الأمر بالمخرجين العبقريين “اريش فون شتروهايم” و”دافيد جريفيت” إلى حياة عامة كلها بؤس ويأس؟ ولماذا مات المخرج “نيازي مصطفى” مقتولاً قبل ثلاثة أعوام، ولم يعثر على الجناة حتى يوما هذا؟

وماذا عن كتاب السيناريو الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم سوداء تحول بينهم وبين الاستمرار في الإبداع والممثلين الذين ضيق عليهم الخناق حتى آثروا مفارقة الحياة بالانتحار؟

ولماذا كل هذا الكم الهائل من الفضائح والخلافات والخصومات؟

ولماذا الانحدار بالمواهب الجميلة دون أخذ ندرتها في الاعتبار؟ اسئلة كثيرة لا نهاية لا لها.

وطبعاً، وفي كل حالة ثمة إجابة لكل واحد منها.

قانون الغاب

ولكن الإجابة العامة عليها جميعاً إنما تكمن في خصائص صناعة السينما، تلك الصناعة التي تقوم على انتاج سلع ليس لها قيمة تستطيع بها أن تتجاوز حدود قدرتها على التسلية والامتاع.

وهكذا لا تعتمد، لاستمرار بقائها إلا على قوة الذوق العام، وهي قوة يصعب التنبؤ بها وحسابها حساباً دقيقاً فصناعة السينما، وعلى عكس غيرها من الصناعات كالصلب والفحم والسيارات، تتعرض بحكم طبيعتها إلى ضغوط اقتصادية شديدة الصرامة، وتلك الضغوط يتولد عنها تقلبات عنيفة مؤدّاها تمزق الأفراد، والتحول بهم أحياناً إلى مسوخ شائهة أو إلى حطام.

فدنيا الأعمال في مجال السينما دنيا فاسدة، متقلبة، قاسية لا ترحم.

وكل ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها تزاوج جميع المشاكل الملازمة لأي نوع من أنواع تجارة الاستعراض (وتجارة الأفلام لا تعدو أن تكون امتداداً لتجارة الكرنفال والسيرك) بالمشاكل الملازمة للمضاربة في رأس المال الكبير.

فمن المعروف أنه ما أن يتعرض رأس المال الكبير للخطر، حتى يعاني الفنان.

فمن الصعوبة بمكان التوفيق بين متطلبات النجاح في الشباك، وبين تحقيق فنان السينما لذاته من خلال التعبير بلا قيود عما يحس ويشعر.

ومن عجب أنه، ورغم كل ما تقدم فعدد الأفلام التي تدور وجوداً وعدماً حول عملية إبداع الأفلام قليل بل قليل جداً، إذا ما قيس بالآلاف المؤلفة من الأفلام التي جرى انتاجها على امتداد قرن من عمر الزمن.

التجديد والتقليد

وأعجب العجب أن أهم تلك الأفلام القليلة – إذا ما استثنينا “الردئ والجميل” (1952) لصاحبه “فنسنت مينيللي” و”السكّين الكبير” (1955) لصاحبه “روبرت الدريش” لمخرجين من غرب أوربا “فثمانية ونصف” (1963) للمخرج الايطالي “فيديريكو فيلليني” و”الاحتقار” (1963) للمخرج السويسري “جان لوك جودار”، و”الليل الأمريكي” (1973) للمخرج الفرنسي الراحل “فرانسوا ترينو” و”حالة الأشياء” (1982) للمخرج الألماني “فيم فندرز”.

وأكثر تلك الروائع الأربعة غموضاً هو”الاحتقار” وليس هذا بالأمر الغريب، لما هو معروف عن صاحبه “جودار” من ميل جامح نحو الابتكار والتجديد.

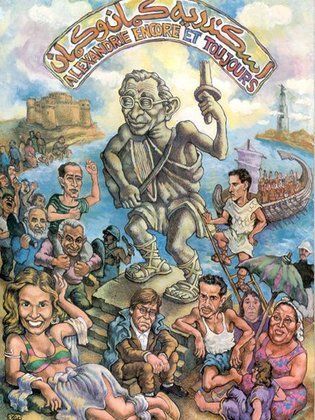

والآن، يمكننا أن ندخل في عداد تلك الأفلام الجدّ قليلة فيلم يوسف شاهين الأخير “اسكنرية كمان وكمان”.

ولعلي لست بعيداً عن الصواب إذا ما جنحت إلى القول بأنه أول فيلم متكلم بلغة الضاد، يعرض لموضوع من هذا القبيل.

وهو بهذه المثابة، يعتبر في نطاق الوطن العربي عملاً سينمائياً رائداً. وأول من تنبه إلى أن “اسكندرية كمان وكمان” هو من ذلك النوع النادر من الأفلام كان مراسل التايم الأمريكية في القاهرة (عدد 3/9/1990) الذي كتب عنه قائلاً “أنه فيلم تتشابك فيه الكوميديا الموسيقية بالتسجيلية الاجتماعية والفانتازيا والهزل والهازل”. كل ذلك والمخرج منهمك بالبحث عن الحقيقة ومعرفة الذات إنه المعادل لفيلم “فيلليني” “ثمانية ونصف”.

ورغم كثرة الكلام عن الفيلم في جميع محلاتنا وصحفنا، وهو كلام في جملته يتسم بالإسراف في الإشادة والإطناب.

وكل ما يمكن أن أقوله في شأن هذا الكلام هو ترديد فاتحة “جان بول سارتر” لدراسته “ما الأدب؟”، “ما أكثر الحماقات وما أسرع ما يقرأ الناس، وما أقل ما يفهمون، وما أكثر ما يحكمون قبل أن يفهموا” رغم ذلك فإن أحداً من أصحاب هذا الكلام الكثير لم يشر إلى “ثمانية ونصف” لا من قريب ولا من بعيد.

وفي اعتقادي أن “شاهين” قد تأثر وهو يُعمل فكره في سيناريو”اسكندرية كمان وكان” لا بفيلم واحد، وأنما بفيلمين أحدهما “ثمانة ونصف” والآخر”الاحتقار”.

ولا عيب في التأثر بهاتين الرائعتين فلا أحد مولع بالسينما إلا ومعجب بهما.

والإعجاب أول التقليد والتقليد أول الابداع. ولعل تأثره بالاحتقار يحمل بعض التفسير لغموض المغزى المقصود من مشاهد “الاسكندر الأكبر” و”كليوباطرة” وغموض صلة تلك المشاهد بالخط الرئيسي للفيلم، وغموض تقاطعها وتعارضها مع ذلك الخط.

وليس من شك أن كل هذا الغموض المشوب به الفيلم قد جعله بمنأى عن الفهم.

ولو استطعنا الفهم، وهو أمر من الصعوبة بمكان في حالة الاكتفاء أولاً بمشاهدة الفيلم مرة واحدة وثانية بسماع الحوار، لا سيما ما جاء منه على لسان “يحيى الاسكندراني” (يوسف شاهين) دون الاستعانة بترجمة له على الشريط بإحدى اللغات الأجنبية.

العلاقات الخطرة

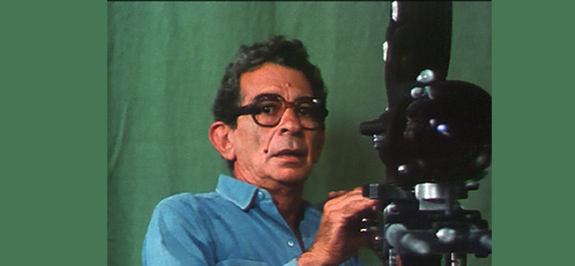

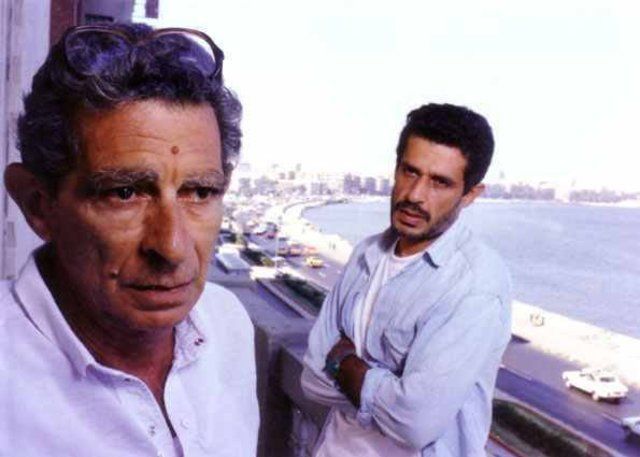

لو استطعناه لاستبان لنا أن الخط الرئيسي في الفيلم محوره علاقة معقدة بين مخرج “يحيى الاسكندراني” وممثل شاب “عمرو عبد الجليل” كان الأول قد اكتشفه واتاح له فرص التألق في أفلام من إخراجه عرض بعضها في مهرجانات أولها “برلين” وآخرها “كان”.

والفيلم يبدأ بالممثل الشاب متمرداً رافضاً أداء دور “هاملت في الاسكندرية” فيلم أستاذه الجديد.

وما هي إلا مدة قصيرة حتى كان الفتى قد تحرر نهائياً من وصاية الأستاذ بالزواج من الفتاة التي أحبها، فضلاً عن إخراج مسلسلات تليفزيونية سوقية يجري تمويلها ببترو دولارات قادمة من الخليج تنشر الفساد.

ويعاني الأستاذ من عذاب فراق الفتى، بل قل التمثال الجميل الذي أحسن تشكيله على صورته بحيث يكون امتداداً لشبابه الذي ولى بلا أمل في أن يعود، فإذا به بفضل الفتى يعود.

ويمتد به العذاب على امتداد عرض الفيلم لأن حبه للفتى لم يكن حباً عابراً ولا سطحياً وإنما كان من هذا الحب الذي لا يكاد يبلغ القلوب حتى يستقر فيها ويستأثر بها.

وهو من فرط حب هذا الذي ملك عليه كل شيء يتصور الفتى في أدوار هاملت والاسكندر الأكبر.

الاعتصام.. لماذا ؟

فاذا ما انقلب الحب بينهما من شراب صفو إلى سم زعاف لاسيما بعد أن أصبح الفتى بفضل ذهب الخليج من تلك الفئة القليلة صاحبة العربات المرسيدس الفارهة وبعد أن امتنع عن الذهاب إلى دار نقابة السينمائيين للتعبير عن تضامنه مع المعتصمين والمضربين عن الطعام احتجاجاً على القانون رقم 103 لسنة 1987.

رأينا الأستاذ قريباً من نهاية الفيلم، وقد جنحت به ساديته إلى تصور الفتى في وضع دموي ممعن في القسوة.

فها هو ذا، وفقاً لهذا التصور، راقد داخل تابوت زجاجي في حجرة فرعونية تحت الأرض يخترق سقفها خازوق يصل إلى قلب الفتى مفجراً دماءه التي تسيل حتى تغطي الشاشة تماماً.

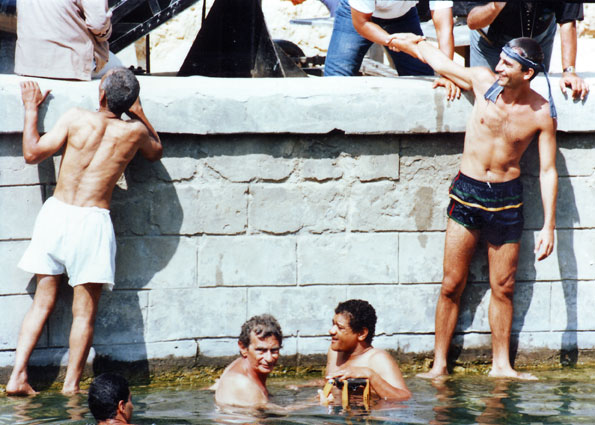

وفي أثناء هذا كله، ثمة خط فرعي مقحم على حكاية وقوع الأستاذ في غرام الفتى، مداره اعتصام نفر من الفنانين احتجاجاً على قيام مجلس الشعب باصدار القانون المُشار إليه في الخفاء.

فبفضل هذا الاعتصام الذي صاحبته ضجه كبرى، وانتهى في الواقع كما في الخيال الفيلمي إلى لا شيء، بفضله يلتقي الأستاذ في دار النقابة بفتاة متمردة “نادية” (يسرا) حلوة الحديث، تجمع إلى براعتها في فن التمثيل، ثقافة واسعة وظرفاً فاتناً.

وسرعان ما تترك الفتاة في قلبه جذوة لا سبيل إلى اطفائها، فيتصورها كليوباطرة، ويعلق عليها آمالاً عراضاً تنسيه حبه القديم، وتدفع به إلى مواجهة قضية حياته مع الفن في أفقها الوسيع والعميم.

الغائب والحاضر

يبقى أن أقف قليلاً عند ثلاث ملاحظات لا تزيد. الأولى أن الخط الرئيسي في الفيلم ليس محوره الصراع بين المخرج والمنتج كما هو الحال في روائع مثل “ثمانية ونصف” و”الاحتقار” و”حالة الأشياء”.

وأنما نوع آخر من الصراع غريب بين مخرج هيمان بممثل، ولا يريد له أن يكون حراً مستقلاً يختار الحياة خاصة كانت أم عامة وفقاً لمزاجه ولما يراه محققاً لمصالحه.

وعندي أن ثمة سبباً لمجئ الفيلم خالياً من أي صراع بين المخرج والمنتج حتى ولو كان تلميحاً، وما استتبع ذلك من نتائج ليس أقلها الافتقاد لأي نقد جاد لفساد الأمكنة والعلاقات في دنيا السينما.. فما هو؟

إنه يكمن في أن صاحب الفيلم يجمع بين وظيفتي الانتاج والاخراج وغني عن البيان أنه ما أن تجري المفاضلة بين الاثنتين، إلا وتكون الغلبة للتاجر على حساب الفنان في أغلب الاحيان.

والثانية أن الفيلم دار حول معان كثيرة دون أن يقدمها لنا بجلاء ومنطق واضح يترتب لاحقه على سابقه.

صوت الرجعية

وبالتالي عجز عن أن يبعث فينا الاحساس بمأساة الضياع والفقدان.

ولعل مشهد الفتى، وهو يرقص وحيداً على صوت أم كلثوم وهي تشدو “فات الميعاد” تعبيراً منه عن أوجاعه الناجمة عن عدم فوزه بجائزة التمثيل في مهرجان كان، هذا في نفس الوقت الذي نرى فيه الأستاذ غير مكترث بحال الفتى، محتسياً مع الرفاق الأجانب الشمبانيا، وكأن شيئاً لم يحدث.

لعله أحد المشاهد التي تدل دلالة قاطعة على ذلك العجز عن البيان.

فصاحب الفيلم يريد أن يقول بهذا المشهد أن صوت أم كلثوم رمز للتخلف.. وأن الفتى باستمرار الاستماع اليه والتأثر به مشدود لا محالة إلى الوراء.

وليس من شك أنه وبفرض صحة ذلك القول – وهو في رأيي غير صحيح – فالرمز للتخلف بصوت أم كلثوم أمر غير مفهوم إلا لقة من الناس.

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة، فتنحصر في أن مشاهد الاسكندر الأكبر وكليوباطرة إنما تروع بسوقيتها وما أحب أن أدخل في أعماق تلك السوقية وتفاصيل تيهها فذلك شيء لا يتسع له هذا الحديث.

كل ما أستطيع أن أقوله الآن عن تلك المشاهد أنها من نوع فن “الكيتش”، وهي لفظة إلمانية تعني التافه أو الهراء أو النفاية في بعض الأحيان.