أول ما يفجؤنا في مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة الأخير (الإسماعيلية من 12 إلى 15 مارس)، إنه يجيء بعد انقطاع بينه وبين آخر مهرجان لهذا النوع من الأفلام دام ثمانية أعوام.

وثاني المفاجآت اكتشاف أن عدد ما انتجته السينما المصرية من هذه الأفلام يقل بكثير عن عدد الأفلام الروائية الطويلة المنتجة في نفس الفترة الزمنية، وذلك على عكس المتبع عالمياً، وهو أن يكون للسينما التسجيلية والتجريبية القصيرة نصيب الأسد من الأفلام.

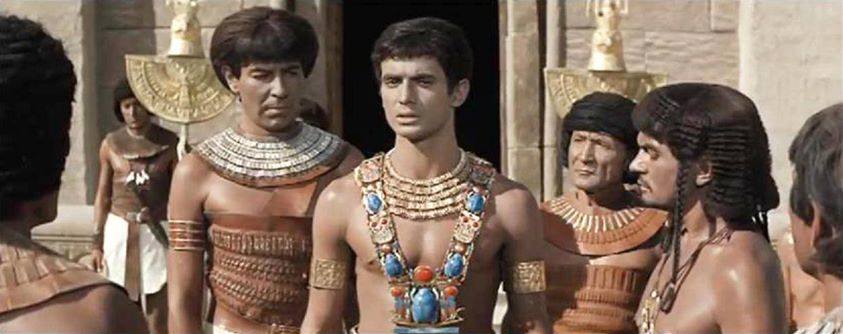

أما ثالثها وأهمها، فهو ذلك الكتاب الذي طبعه أصدقاء “شادي عبد السلام”، وجرى توزيعه مع شريط فيديو لوثيقته السينمائية الأولى “شكاوي الفلاح الفصيح” (1970)، على نفر من النقاد والمثقفين المولعين بما أبدعه المخرج الراحل حتى يقرأوا ويروا وحتى يطبع ما قد يكتبوه عن فلاح “شادي” في مؤلف ينشر على الناس مع أيام المهرجان.

وبعد قراءاة ذلك الكتاب الذي هو عبارة عن دراسة تنطوي على السيناريو الأصلي “للفلاح الفصيح” بالإنجليزية وترجمته إلى العربية ثم النص الفيلمي لشكاوى الفلاح الفصيح.

عطر مصر

وبعد مشاهدة الفيلم مسجلاً على شريط فيديو، وجدتني أشارك الناقد الإنجليزي “جون راسل تيليور” الرأي فيما ذهب إليه منذ ثمانية عشر عاما.

فهو عندما شاهد رائعة “شادي” “ليلة حساب السنين” التي كتب لها أن تشتهر تحت اسم “المومياء”، لم يتمالك نفسه، فاض حماسة لها. ولم يفته، وهو يتغنى بأوجه الجمال فيها، أن يتوقف متأملاً عند فيلم قصير مرفق بها لا يمتد عرضه سوى عشرين دقيقة، ليقول عنه في كلمات أن الفلاح الفصيح حكاية قصيرة مأخوذة من بردية مصرية قديمة، استعملها عبد السلام في واقع الأمر بوصفها المقوم الأساسي الأول لنص سيناريو التصويرالنهائي.

إنه واحد من تلك الأفلام التي تسمو لقطاتها على وجه تصبح مع كل واحدة منها آيه من آيات الجمال.

ومع ذلك، فهو، ويا للعجب، فيلم لا يتمرغ في محاسنه البصرية، بل بالعكس يتقدم إلى الأمام شيئاً فشيئاً، طوال مدة قص حكايته التي تدور حول فلاح سرق، ومطلبه الوحيد أن يتحقق له العدل، وهو قصّ روعي فيه أن يكون مغلفاً بغموض يتناسب مع ذكريات الماضي البعيد.

أشعة في الغمام

وهكذا نجد أنفسنا، وكأننا في واقع الحال نطل من نافذة فجأة فتحت على زمن اختفى، وكما فُتحت فجاة أُغلقت” وعند هذه النافذة المطلة على أزمنة الفراعين التي لم يبق من أمجادها سوى بعض آثار ابتذلتها حوادث الدهر.. عندها أقف قليلا.

مقولة أن “الفلاح الفصيح” نافذة على هذه الأزمنة المدهشة التي ابتلعتها القرون والدهور، هذه المقولة، إذا ما جنحنا إلى تصنيفه، لابد وأن تؤدي بنا إلى إدخاله في عداد الأفلام التاريخية.

وهو بهذه المثابة، يعتبر أول فيلم تاريخي عربي يعرض لحضارة قدماء المصريين

ولعله– وإلى هذه الساعة- الأول والأخير.

خيالات مولع

ورغم هذه النتيجة، ألا وهي أن “الفلاح الفصيح” ذو مضمون تاريخي، فينبغي ألا يغيب عن البال أنه لا يعدو أن يكون رؤية ذاتية لمبدعه، وأن التقدير له، المصحوب بالإعجاب به، إنما يعتمد أساساً على ما تتصف به هذه الرؤية من عمق وبساطة، وليس على الصورة التي حاول بها مبدعه تجسيد التاريخ.

فهذه الصورة لا يضيرها ألا تكون صادقة كل الصدق، أو ألا تكون مطابقة للواقع التاريخي كل المطابقة.

فما يعني المتلقي ويهمه، هو تلك الصورة التي رسمها “شادي” في نفيسته الشيقة للعدل عند المصريين القدامى، وقيمة مطالبة الفلاح به.

وفي الحق، فقيمة الفيلم الكبيرة إنما مردّها إلى حظ “شادي” من الوعي بالتاريخ المصري القديم، فضلاً عن الفهم والإدراك له، وحصيلته الكبيرة من كل ذلك، وهي حصيلة انفرد بها دون صانعي الأطياف جميعاً، وذلك بحكم أنه وقف حياته أو أكثرها على تعمق هذا التاريخ المذهل أشد التعمق، مرتفعا بتفانيه هذا إلى شيء يوشك أن يكون نُسكاً وعبادة.

وعلي كل، فلولا هذه الحصيلة لما استطاع أن يتوصل إلى البردية التي اتخذها عماداً لنفيسته.

وليس من شك أن جمعه بين السينما والتاريخ انطلاقاً من هذه البردية،ونجاحه في المزاوجة بين الإثنين، يعد عملاً رائداً.

فأحد من قبل لم يتح لبردية فرصة أن تعبر عن ذاتها سينمائيا.

والأكيد أن الفلاح الفصيح بوصفه فيلماً روائياً اتخذ من إحدى البرديات لساناً له يعتبر إبداعاً غير مسبوق. ولعله– وإلى يومنا هذا– الأول والأخير.

الظلمات والنور

ومهما يكن من شيء، فاختيار بردية شكاوي الفلاح من بين مئات البرديات ينتهي بالمرء إلى نتيجة قد لا تقبل الشك، ألا وهي عبقرية “شادي” في الاختيار.

فمن مفارقات السينما أنها لابد وأن تبدأ بالكلمات كما قال بحق المخرج الألماني “فيم فندرز” صاحب “باريس.. تكساس”.

فهي التي تقرر مصير الصور، هل ينتهي بها الأمر إلى ميلاد أم إلى اجهاض.

وهي التي تمرر الفيلم من خلال بواباتها، فإذا بالصور تتحرر من الظلمات.. تخرج إلى النور.

ولقد صادف “شادي” التوفيق كل التوفيق عندما اهتدى إلى بردية الشكاوي، فتخفف من عذابات البحث عن الكلمات.

فها هي مكتوبة على البردية منذ فجر الضمير، تنتظر فارسها، تبتغيه بـعثاً لها في أطياف تسعى.

وها هي الأقدار ترتب لها أن تلتقي بفارس الأحلام.. شادي عبد السلام. والأكيد.. الأكيد أن هذا التلاقي متميز وفريد. ولعله– وحتى كتابة هذه السطور– الأول والأخير.

رغوة وصفوة

وهنا، قد يكون من المناسب أن أعود إلى كلمة “نافذة” لأقول باختصار أن النافذة التي فتحها لنا صاحب “الفلاح الفصيح” كيما نطل منها، وللحظات، على الحضارة المصرية القديمة، هذه النافذة– واحسرتاه- لم يكتب لفتحها التكرار.

فأحد بعد فلاح “شادي” لم تتوافر له سبل النجاح في تهيئة متعة إطلالة أخرى على سحر حضارتنا التي استحالت مع مرور الزمن إلى أساطير.

وهذا لمما يرفع من شأن الفلاح الفصيح، ويملأ النفوس إعجاباً به، وتقديراً لصاحبه.

والآن، وقد فتح لنا المهرجان وكتاب أصدقاء شادي باب تاريخنا القديم على مصراعيه، فلنعد آلاف الأعوام إلى الوراء، إذا كان في الزمان من وراء، ومن أمام، فلنعد ونردد مع الفلاح شكواه أو بمعنى أصح أمره إلى الحاكم بأن يقيم العدل.

من أجل الإله الذي أصبح عدله قانوناً للعدل.

فالخلود بالعدل

يهبط مع صاحبه إلى القبر

حينما يلف في كفنه ويوضع في التراب

فلا يمحى اسمه من الارض

بل يذكر لأنه أقام العدل

ذلك هو شرع الإله