فجأة، وتأثرا بالمناخ العام، وجدتني أبحث عن كتاب بقلم الأديب توفيق الحكيم ابدعه تحت اسم «عصا الحكيم فى الدنيا والآخرة».

وما ان وجدته، حتى أخذت أقرأ مرة أخري، وبشغف شديد، حوارات صاحب ذلك الكتاب مع عصاه، فى شئون دنيانا.

وكان ما لفت نظرى من بين حواراته هذه حواره المتصل بالقول السائد فى زمانه من أن أعداء مصر الثلاثة هم الفقر والجهل والمرض.

فى حين انه تبين بفضل الحوار اللافت ان الأعداء الثلاثة ليسوا كذلك، وانما هم فى حقيقة الأمر الدجل والتهريج والنفاق.

واقف قليلا، عند آفة الدجل ، لأقول أنها ليست مقصورة على ربوع مصر، بل هى وبخاصة ما كان منها متصلا بالدجل المستغل للدين، منتشرة شرقا وغربا، وبالذات فى الولايات المتحدة، حيث يكثر ذلك النوع من الدجل على نحو دف الاديب الامريكى »سينكلير لويس« الفائز بجائزة نوبل عام 1930 دفعه إلى التعبير عنه فى روايته »المرجانتري«.

فمما يعرف عن روايته هذه انها نشرت ابان النصف الثانى من عشرينات القرن العشرين وتحديدا عام 1927، أى قبل فوزه بجائزة نوبل، بقليل، والولايات المتحدة ومعها العالم على وشك السقوط فى هاوية الازمة الاقتصادية الكبرى، ووقتها أحدث نشرها ضجة كبرى استمر صداها زمنا طويلا.

والمثير للدهشة حقا انه ورغم ان صاحبها سرعان ما فاز بجائزة نوبل بعد نشرها بقليل إلا أن ترجمتها إلى لغة السينما لم تتم إلا بعد فوات أربعة عقود، وبالتحديد عام 1960 حيث اسند أمر اخراجها إلى »ريتشارد بروكس« الذى كان أحد المخرجين البارزين فى ذلك الزمان.

اما لماذا تقاعست هوليوود عن انتاج فيلم مستوحى منها زمنا طويلا فذلك انما يرجع فى أرجح الظن إلى تخوف استديوهاتها المقترن بالحذر من رد الفعل الغاضب المتوقع حدوثه، من قبل جماعات الانجيليين ودعاتها الذين سبق لهم التعبير عن ضيقهم الشديد من الرواية لما انطوت عليه من كشف فاضح لسلوكيات نفر من دعاة تلك الجماعات، وهى حسب رسم الرواية والفيلم لشخصية بطلها الدجال المحترف »المرجانترى« سلوكيات يندى لها الجبين.

فالفيلم يدور موضوعه حول ذلك الدجال، ويؤدى دوره النجم »بيرت لانكستر« وعن أدائه له فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسى 1961م.

أما الدور النسائى فتؤديه الممثلة الانجليزية »جان سيمونز« حيث تلعب دور امرأة انجيلية تبيع الدين فى المدن الصغيرة بالغرب الأمريكي، وقت ان كانت الازمة المالية تأخذ بخناق متوسطى الحال.

وأحداث الفيلم تبدأ بالبطل الدجال فى حانة حيث نراه سكيرا، عربيدا، مع رفاق سوء، فاجرا يغازل النساء، حتى يوقع احداهن فى حباله، فيصطحبها إلى غرفة نومه، حيث تشاركه الفراش.

وصباحا ودون أن يوقظها يغادر الغرفة حتى يلحق بالقطار المتجه الى المدن الصغيرة غربا حيث يقوم بالدعاية لمختلف السلع الجديد منها والقديم وأول ما يلفت النظر فى شخصيته، انه يمتلك حضورا أسر وسريع البديهة، منطلق اللسان، حلو الحديث باختصار يلعب بالبيضة والحجر، فى وسعه السيطرة على القلوب والعقول.

ويمثل هذه الميزات، سرعان ما جذب إلى صفة الاخت الانجيلية الداعية الى اعادة احياء الدين فى نقائه الأول والأخذ بتعليماته طريقا للتوبة والخلاص.

ومعها يتحول إلى واعظ ويحذر مستمعيه من عذاب السعيرة عما اقترفوه من خطايا.

وهى فى نفس الوقت تعد مستمعيها من نفس المنبر، بجنات عدن، فيما لو تابوا وانابوا وفى هذا الجو المشحون بالخوف والأمل نرى الحابل وقد اختلط بالنابل والراجل بالراكب.

والمستمعين يمشون على أقدامهم كما النيام ويذهبون إلى حتفهم، وقد اصابهم همم كامل، وعمى تام وتنتهى أحداث الفيلم بفاجعة يشيب من حولها الولدان!

التصنيف: اخبار النجوم

الأوهام حين تصحو وتنام

كان امرا مفاجئا، عندما وجه إلي أحد النقاد سؤالا، عن هوليوود، حيث مصنع الأحلام، المهيمن على مسار السينما العالمية.

وهل سيكتب لمصنعها هذا، الاستمرار فى انتاج ذلك النوع من الأفلام الذى قوامه تمجيد بطولات أمريكية خارقة، متمثلة فى رجال، خارج الزمان، أذكر من بينهم، على سبيل المثال »سوبرمان«، «الرجل العنكبوت» و»الرجل الوطواط».

وذلك بعد نجاح نفر من عتاة الارهابيين، فى تدمير البرجين التوأم بحى «مانهاتان»، فضلا عن جانب من مبنى وزارة الدفاع (البنتاجون).

وهى عملية اطلق عليها بلغة الخطاب الارهابي، من باب الزهو والفخار، غزوة مانهاتان.

ام انه أى مصنع الأحلام سيمتنع عن انتاج ذلك النوع من الأفلام، خجلا، وتحت وطأة تلك الغزوة التى كشفت النقاب عن هشاشة جبروت، أغنى وأقوى دولة فى دنيانا.

وكان الظاهر من لهجة السؤال، ان صاحبه، على يقين أو شبه اليقين من أن الاجابة على سؤاله ستكون بأن أيام ذلك النوع من الأفلام، قد ولت إلى غير رجعة بحكم ان مصنع الأحلام ليس فى وسعه بعد غزوة مانهاتان، الاستمرار فى بيع أوهام بطولات زائفة، أصبح أمر ترويجها من الصعوبة بمكان، ان لم يكن امرا مستحيلا.

غير ان اجابتى على سؤاله جاءت على عكس كل توقعاته.

ذكرت له أن «هوليوود» ستتمادى فتزيد من جرعة ذلك النوع من الأفلام.

وفعلا وعلى مدار الأعوام العشرة التالية لتلك الغزوة زادت الجرعة، على نحو أصبحت معه حل أفلام الانتاج الضخم، ان لم يكن كلها مدار موضوعاتها تمجيد بطولات رجال من أمثال «الرجل العنكبوت» و»الرجل الوطواط».

ومرت الأيام أعواما بعد أعوام وجاء الربيع العربى باحداثه الجسام، بدءا من تونس الخضراء.

ومرت الأيام أعواما بعد أعوام وجاء الربيع العربى باحداثه الجسام، بدءا من تونس الخضراء.

ومرة اخري، وجدتنى مواجها بأسئلة حول مستقبل السينما.

ولكن غير السينما الامريكية.

كانت السينما محل السؤال، هى السينما المصرية ومستقبلها فيما هو قادم من أيام.

وكان المزاج العام المنعكس على أصحاب الاسئلة، هو التفاؤل الشديد.

فلن تمر سوى بضعة أشهر، إلا وتكون قد انبعثت، بفضل الربيع العربى وسينما مصرية متحررة من اغلال ماض، اصابها بداءى الاستسهال، والابتذال وكلاهما لازمها طوال العهود البائدة بدءا من نشأتها الأولى حتى انتهى بها الأمر إلى ماهى عليه الآن.

ورغم اننى لم أكن من القوم المسرفين فى ذلك النوع من التفاؤل إلا اننى لم أكن مستسلما لظلام التشاؤم واليأس.

ومن هنا توقعى أن تظهر مع مجيء الربيع العربى بشائر سينما جديدة فى شكل أفلام رائدة تقول لنا شيئا مفيدا يرتفع شيئا فشيئا بمستوى ذوقنا العام.

غير انه وعكس توقعى مرت الأيام شهرا بعد شهر وعيدا بعد عيد دون ان تظهر بشائر السينما المرجوة وعلى مدار أعوام ثلاثة أخذ عدد الأفلام المنتجة يقل شيئا فشيئا.

كما أخذ مستواها الفنى والفكرى يتدهور حتى كاد ينحدر الى الحضيض.

ولقد ظهر أثر ذلك واضحا فى الأفلام التى عرضت فى دور السينما أثناء أيام عيد الفطر الأخير.

فعددها لم يزد عن خمسة أفلام، من بينها ثلاثة من انتاج مجموعة السبكى اخوان وهى «قلب الأسد»، «البرنسيسة» و»كلبى دليلي».

وكان انجح الأفلام الخمسة «قلب الأسد» والذى حقق أعلى ايرادات، وهو أول فيلم لمخرجه «كريم السبكي»، كما انه ثالث فيلم لبطله «محمد رمضان».

و”قلب الأسد” غير الملك ريتشارد قلب الأسد الذى وقف عنده التاريخ طويلا.

انه بلطجى جعل منه سيناريو الفيلم بطلا لايشق له غبار.

وكالمعتاد فى سينما السوبكية فيلم “قلب الأسد” فيه من أنواع التوابل لزوم الشيء فى السينما الرديئة فيه منها الشيء الكثير.

وبفيلم “قلب الأسد” وغيره من افلام العيد لايرجى للسينما المصرية خير فى المستقبل الغريب!!

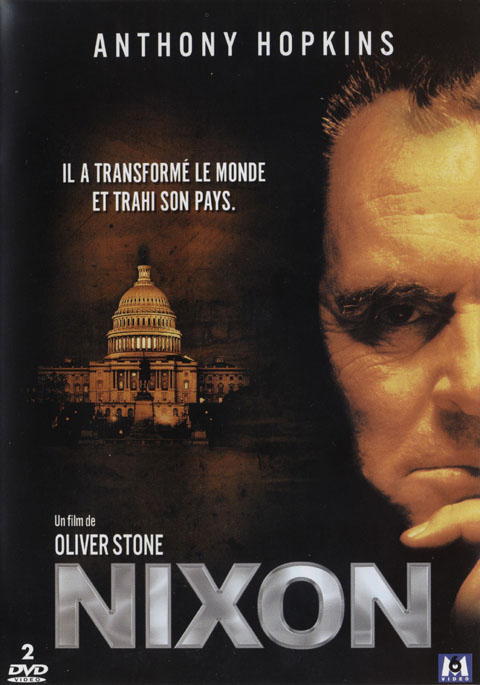

الرئيس “نيكسون” وكيف سقط من القمة إلي الحضيض

كان واعني به الرئيس السابع والثلاثين فى تاريخ الولايات المتحدة “ريتشارد ويلهاوس نيكسون” نجما لامعا فى سماء السياسة الامريكية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

فمع الجنرال “ايزنهاور” الذى انتخب لفترتين رئيسا للولايات المتحدة، انتخب هو الآخر نائبا له (1956 ـ 1961)

وبحكم ذلك، استمر لاعبا اساسيا فى ساحة السياسة الامريكية والعالمية، لمدة طالت الى ثمانية اعوام

ورغم هزيمته أمام خصمه “جون كينيدي” مرشح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية عام 1961وهزيمته مرة أخرى فى الانتخابات لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

سرعان ما عاد، بعد ستة اعوام إلى المعترك السياسي، حيث حقق حلم حياته، الفوز برئاسة اغنى واقوى دولة، لا لفترة واحدة، بل لفترتين (1969 ـ 1974)

إلا انه وعلى غير المعتاد لم تنته ولايته الثانية بالخروج من البيت الابيض معززا، مكرما شأنه فى ذلك شأن جميع الرؤساء السابقين عليه

وإنما انتهت بخروجه من ذلك البيت، مستقيلا بطريقة مخزيه، موصوما بعار ظل يطارده الى أن جاءه الموت (1994) بعد فوات عشرين عاما، على ذلك الخروج المذل، المهين (9 اغسطس 1974) مخلفا وراءه، بموته، سيرة لاول رئيس امريكى يجبر على مغادرة بيت الرئاسة، مستقيلا منبوذا يجر اذيال الخيبة والعار

اما لماذا كان خروجه على ذلك النحو، غير المسبوق فى تاريخ الولايات المتحدة، فذلك يرجع الى ما يعرف بفضيحة ووترجيت” تلك الفضيحة التى انتهى كشف المستور منها، على مدى أربعة أعوام، الى ثبوت ثلاث منهم فى حق الرئيس المستقيل، وهى اعاقة العدالة، واساءة استعمال سلطاته الرئاسية، فضلا عن عدم امتثاله للاستدعاءات القضائية

ولن احكى تفاصيل تلك الفضيحة، فذلك شئ يطول، مكتفيا بأن اقول، ان تفاصيلها حكيت بأسلوب فيه من التشويق الشئ الكثير، فى كتاب “كل رجال الرئيس لصاحبيه” بوب وودوارد” و “كارل برنشتين” الصحفيين بجريدة “الواشنطن بوست” واللذين يعود الفضل فى كشف خفايا تلك الفضيحة، الى التحقيقات الصحفية التى قام بها فى جو مشحون بالمخاطر حتى وصل التهديد لهما الى حد القتل والخطف، وما الى ذلك من وسائل عصابات الجريمة المنظمة”

وكتابهما هذا ترجم الى لغة السينما فى فيلم بنفس الاسم (1976) اخرجه “اكن باكيولا” لذى اسند دورى صاحبى الكتاب الى النجمين ” روبرت ردفورد” و “داستن هوفمان”.

وما أن غادر “نيكسون” دنيانا فى 22 من ابريل لعام 1974 حتى بدأ المخرج “اوليفرستون” فى ابداع فيلم عن الرئيس الراحل اسماه “نيكسون” واسند تقمص شخصية الرئيس للممثل البارع “انطونى هوبكنز”.

وعلى غير المعتاد لم يبدأ سرد سيرته من بدايتها وإنما من نهايتها العاصفة، حيث نراه مستقيلا، على وشك مغادرة البيت الابيض مع اسرته، مستقلا طائرة عمودية، ليس فى وداعه احد، سوى نفر قليل من افراد مكتبه ووزير الخارجية “هنرى كيسنجر” الذى لعب دورا رئيسيا فى اقناعه بضرورة الاستقاله تجنبا للاتهام، فالاقالة فالمحاكمة له جنائيا.

وعلى غير المعتاد لم يبدأ سرد سيرته من بدايتها وإنما من نهايتها العاصفة، حيث نراه مستقيلا، على وشك مغادرة البيت الابيض مع اسرته، مستقلا طائرة عمودية، ليس فى وداعه احد، سوى نفر قليل من افراد مكتبه ووزير الخارجية “هنرى كيسنجر” الذى لعب دورا رئيسيا فى اقناعه بضرورة الاستقاله تجنبا للاتهام، فالاقالة فالمحاكمة له جنائيا.

ومن خلال لقطات تعود بنا الى ماضيه البعيد، وقت ان كان صبيا فقيرا فشابا شاهدا على وفاة شقيقين له، بعد معاناة ومن مرض السل، فرجلا طموحا متخرجا فى كلية الحقوق سرعان ما يصعد فى الحزب الجمهورى ليصبح عضوا فى مجلس النواب، فعضوا فى مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، فنائبا لرئيس الجمهورية، فرئيسا حتى سقوطه المدوى من القمة الى اسفل سافلين

والفيلم يرجع سقوطه على هذا النحو الى اصوله المتواضعه، فرغم صعوده وحصوله على كل ما كان يتمناه ظل مسكونا بكراهية الأغنياء، وخاصة جون كينيدى وآله واستمر سلوكه مشوبا بالسوقية، واستباحة الخروج على القانون، الامر الذى كان لا منافس معه من نهاية فاجعة لسيرته وبئس المصير!!