هذا أول فيلم روائي طويل لصاحبه المخرج محمد أمين. والفكرة التي يدور حولها الفيلم بسيطة للغاية، طرحها المخرج دون إدعاء أنه صاحب رسالة، يهدي بها الناس كما يزعم معظم مخرجي أفلام هذه الأيام.

وباستثناء ظهور “يسرا” فجأة، وهي ممتطية عربة مرسيدس فارهة، والفيلم يقترب من نهايته، باستثناء ذلك، فجميع أبطاله ليسوا نجوماً.

وهذا التحرر من نظام النجوم، أمر يحسب، ولا شك لصالح فيلم “أمين”.

وقد يكون من المفيد هنا، أن أحكي كيف لفت نظري اسم الفيلم وملصقه.

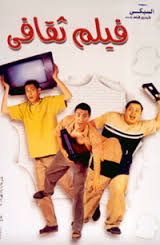

قبل عرض الفيلم ببضعة أيام وقعت عيناي على ملصق يشع شباباً وحيوية، وينحصر المكتوب عليه في كلمتين “فيلم ثقافي”.

مفتاح التسمية

وتساءلت ما المقصود بهاتين الكلمتين؟ وحاولت جاهداً أن أعثر على تفسير لهما في رسوم الملصق، الذي يعتبر، بفضل تصميمه الرائع، واحداً من أجمل ملصقات أفلامنا، وأغلبها، كما هو معروف، يعاني من فقر في الخيال والابتكار.

فالملصق لم يكن عليه، إذا ما استثنينا اسم الفيلم، سوى ثلاثة شبان يجرون لاهثين، وكأنهم على موعد قريب، وكل واحد منهم في يده أو في حضنه شيء متصل بما عند الآخر.

فأحدهم يقبض بيده على شريط ڤديو، وزميلاه أحدهما يحتضن جهاز ڤديو، والآخر يحمل جهاز تليفزيون.

والحق، أنني لم أجد تفسيراً لاسم الفيلم، يشفي الغليل.

وبقيت على هذا الحال، إلى أن وجدته، عندما أتيحت لي فرصة مشاهدة الفيلم، مع الجمهور، في إحدى دور السينما.

فما أن اجتمع أبطال الملصق الثلاثة على الشاشة، وأخذوا يتحدثون، فيما بينهم، حول شريط ڤيديو، بطلته “سلمى حايك” نجمة الإغراء حتى توصلت إلى معرفة المقصود من الاسم الذي أطلق على الفيلم ولماذا يجري الشبان الثلاثة في الملصق، وكل واحد من فرط السعادة، يكاد يطير.

الفاكهة المحرمة

توصلت إلى أن فيلم ثقافي لا يعدو أن يكون مصطلحاً تجري به ألسنة الراغبين في مشاهدة ذلك النوع من الأفلام الجنسية المحظور رؤيته إلا في السر والخفاء.

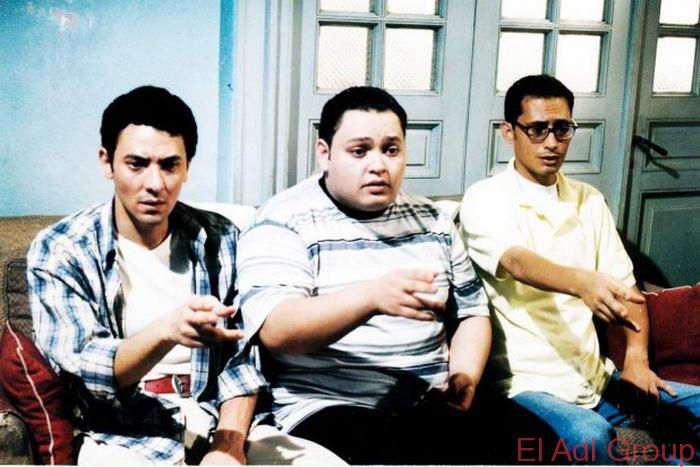

وكما سبق القول، فالفيلم خال من النجوم ومن حسناته، ولا شك، قيام مخرجه بإسناد الأدوار الرئيسية الثلاثة إلى ممثلين ناشئين هم: “أحمد رزق” و”أحمد عيد” و”فتحي عبد الوهاب”.

وقد شاهدنا “رزق” في المسلسل التليفزيوني “الرجل الآخر”، حيث تفوق في أدائه لدور صبي معوق عقلياً.

أما “عيد” و”عبد الوهاب” فكلاهما لفت إليه الأنظار، الأول بأدائه في “شورت وفانلة وكاب” والثاني بأدائه في “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

امبراطورية الحواس

والثلاثة، لا نراهم، طوال الفيلم، إلا وهم يحاولون دون جدوى، مشاهدة فيلم مسجل على شريط فيديو، لا لسبب سوى أنه مليء بلقطات ساخنة، ملهبة للحواس.

ففي كل مرة تبوء محاولتهم بفشل ذريع، والفيلم من نوع الملهاة، إذ يعرض لسعيهم الذي لا يكل، ولا يمل على نحو لابد وأن يدفع المتفرج إلى الضحك، ولكنه ضحك كالبكاء.

فأنا، وأغلب الظن إنني لست استثناء، كنت مشفقاً عليهم، وهم يلهثون مع حشد من الشباب، بطول وعرض القاهرة، بحثاً عن مكان آمن يشاهدون فيه فيلماً ردئاً، مسيئاً.

خيبة الأمل

فإذا ما خاب سعيهم، عندما تبين لهم، أن الفيلم الموعود لم يبق منه سوى دقائق معدودات، وأن سلمى حايك، قد حل محلها تسجيل لرئيس مجلس الشعب، وهو يدير إحدى الجلسات!!

أسرعوا، نتيجة هذه الخيبة وما صاحبها من إحباط شديد، إلى مغادرة القاهرة نحو الريف، بحثاً عن شريط آخر في حوزة عريس ليلة زفافه، ولا يريد التفريط فيه، بأية حال من الأحوال.

أقول، كنت مشفقاً، وكيف لا أكون كذلك، وأنا أرى شباباً في مقتبل العمر، يضيع أحلى أيام حياته، بحثاً عن متع زائفة، على سبيل التعويض.

وختاماً، قد يكون مفيدا أن أذكر أن قصة الفيلم، وإن كانت كاريكاتورا لحياة الشباب، وأبطالها كلهم مرسومون هم أيضاً في صور كاريكاتورية، إلا أن مخرجه قد نجح في كشف النقاب عما في مجتمع مريض، يضع رأسه كالنعامة في الرمل، من نفاق مستتر، بغيض.