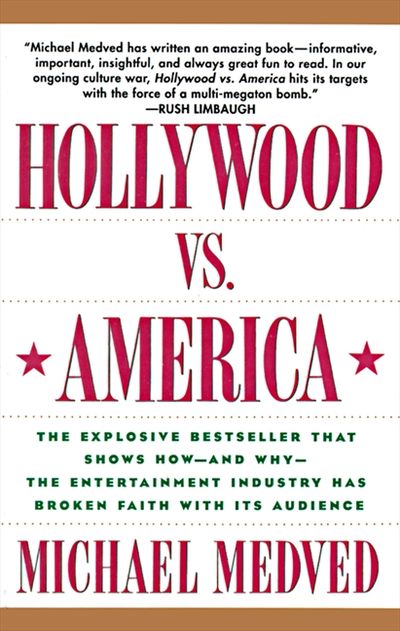

الكتاب يقرأ من عنوانه، وإذا كان كتاب “مايكل ميدفيد” الأخير عنوانه “هوليوود ضد أمريكا .. الثقافة الشعبية والحرب على القيم التقليدية”، فذلك يعني أنه كتاب معاد لمصنع الأحلام، وما ينتجه من أفلام، لا يحسن الاطمئنان إليها، والسكوت عليها.

بل قد يكون من الخير إلا يخلي بينها وبين الشباب والحق أنه لكذلك، ويكفي الوقوف عند عناوين أجزائه الأولى المكرسة لوصف وتحليل أفلام مصنع الأحلام وهي “مصنع السموم” ،”الهجوم على الدين” ،”العدوان على العائلة”، و”تمجيد القبح”، يكفي ذلك حتى تتضح لنا الملامح الرئيسية للكتاب، والمقصود من نشره في هذه الأيام.

بيان جديد

والجدير بالذكر هنا أن الكتاب يبدأ هكذا “غرام أمريكا الطويل الأمد بهوليوود انتهى”. وهذه البداية التى لا تتسم بالقصد والاعتدال، إنما تذكرنا ببداية بيان “ماركس” و”إنجلز” فى سالف الزمان شبح يطارد أوروبا، شبح الشيوعية!!

وبداءة صاحب “هوليوود ضد أمريكا” ناقد يهودي أمريكى ورب أسرة سعيدة من زوجة وثلاثة أطفال، يشاركهم أسباب السعادة كلب كبير، وأحد أشقائه يعمل مهندساً للأكترونيات فى إسرائيل.

ومنذ أثنتى عشرة سنة، وهو يعمل ناقداً سينمائياً لحساب شبكات التليفزيون الأمريكى، والآن هو صاحب برنامج تابع للقناة الرابعة في التليفزيون الانجليزى اختار له اسماً غريباً كل الغرابة “أسوأ سيئات هوليوود”.

وقد أحدث كتابه ضجه كبرى عند نشره في الولايات المتحدة وانجلترا، ولعل خير دليل على ذلك ما فعلته مع الكتاب جريدة “السانداى تايمز” فى عددها الأسبوعي واسع الانتشار، عندما جعلته عنواناً رئيسياً مثيراً على صفحتها الأولى.

وفوق هذا، أفرددت له غلاف ملحقها المخصص للثقافة، مع عديد من الصفحات.

قبل السقوط

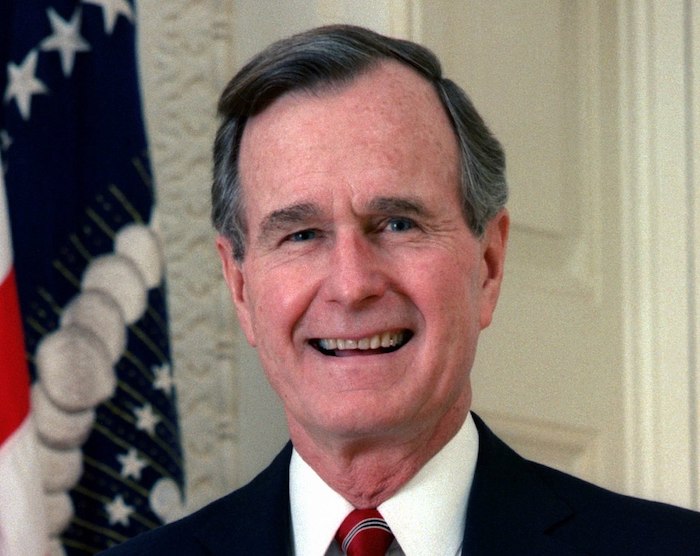

وأعجب العجب أن الكتاب لعب دوراً فى سقوط “جورج بوش” إذ اعتمد عليه هو ونائبه “دان كويل” في حملتهما الانتخابية التى أقاماها على أساس الحفاظ على قيم العائلة الأمريكية ومثلها العيا المهددة بما تبثه أجهزة الإعلام.

وكان تركيزهما في الحملة على خطر التليفزيون أولاً، لاسيما برنامج النجمة “كانديس برجن” الذى اشتهر تحت اسم “ميرفي براون”.

وفيه تدعو إلى تحرر المرأة من فكرة الزواج، وما ينجم عنها من قيود وأعباء جسام. وثانياً أفلام هوليوود لما تنطوي عليه من أفكار تفل العزائم وتثبط الهمم، وتصد الشباب عن العمل وترده عن الأمل، وقد تدفعه إلى نشاط عقيم.

واعتمدا في ذلك على كتاب من تأليف ناقد على دراية واسعة بهوليوود وأفلامها يعيش في كاليفورنيا حيث مصنع الأحلام، وحيث يشاهد على مدار كل سنة حوالى ثلاثمائة فيلم، هذا في الوقت الذى لا يرى فيه المواطن الأمريكى العادي فى المتوسط سوى فيلمين وكأن لسان حالهما يريد أن يقول للشعب الأمريكي وشهد شاهد من أهلها على فساد الأفلام.

وبطبيعة الحال، أهاج ذلك الاستغلال للكتاب النذير ملوك السينما.

فكان أن تحركوا، هم ونجومهم الكبار في حلمة دعائية ضارية ضد بوش ونائبه، ولصالح خصميهما “بيل كلينتون” و”آل جور” وبحكم تأثير النجوم الكبار على الرأى العام في أمريكا، كان الفوز من نصيب”كلينتون” ونائبه.

أحلام وسموم

وعلى كُلٍ، يعتبر صاحب الكتاب أكثر رجل مكروه في هوليوود الآن لماذا ؟

لأنه يزعم فى كتابه النذير أن صانعى الأفلام انفصلوا عن الناس العاديين بأفلامهم المليئة بصور الجنس والعنف واليأس. “فالآن الأمريكيون يرون فى صناعة الترفيه عدواً قوياً، رهيباً غريباً يهاجم أعز قيمنا ويفسد أطفالنا، لقد تحول مصنع الأحلام إلى مصنع السموم. ورسالة هوليوود إلى العالم قاتمة أقرب إلى السواد، يستبد بها القبح وغرائب الانحرافات تكاد تعادى معظم آمال وتوقعات الناس، فأفلامها غالباً ما تهاجم مؤسسة الزواج، تسخر من الأديان، تمجد العنف، تحتقر السلطة، وأية عقيدة تدعو إلى حب الوطن والافتخار به”.

وللتدليل على صحة مزاعمه، اختار أفلاماً مثل “النوم مع العدو” و”تلما لويز” فهذان الفيلمان، فى رأيه، إنما يعرضان إلى الحياة الزوجية، على وجه الخوف منها والاشمئزاز، وعنده أن “الغريزة الأساسية” فيلم لا هدف له سوى الهجوم على ما يتعقده الناس من أن الالتزام بالقانون، والاحترام له فيه حماية من عاديات الزمان. فالبطل “مايكل دوجلاس” في الفيلم يحب عدم إطاعة الأوامر، والجنوح إلى التصرف حسبما يهوى ويشاء وحسبما يراه محققاً لهزيمة خصومة المجرمين.

ميثاق الشرف

ويناقش”ميدفيد” في كتابه دوافع المخرجين والمنتجين إلى عمل أفلام قوامها التفضيل لكل ما هو منحرف، مفسد، مثل “صمت الحملان”، و”رأس الخوف” و”الطباخ اللص وزوجته وعشيقها”.

ولا يتورع عن مهاجمة زملائه النقاد، لأنهم أشادوا بهذه الأفلام، وأمطروها بوابل من جوائز الأوسكار، وغيرها من الجوائز كثير. ومع ذلك فلم ينحدر إلى حضيض المناداة بعودة الرقابة على الأفلام.

كل ما ينادي به من حين لآخر، هو إعادة التوازن إلى صناعة السينما، بحيث يضع مبدعو الأفلام في الاعتبار، وهم في سبيلهم إلى اتخاذ قرار بإنتاج فيلم، ما سيكون له من تأثير على المجتمع سواء بالسلب أو بالإيجاب (إلا يذكرنا هذا النداء بميثاق الشرف الذي يدعو إليه عندنا بين الحين والحين).

عربدة الضوضاء

وطبعاً لم يقف أصحاب الأمر والنهي في عاصمة السينما ولا النقاد مكتوفي الأيدي إزاء ما جاء في الكتاب من اتهام للأفلام.

فمثلاً “فارايتي” أعرق مجلة للفن والترفيه فى العالم، تصدت لكتابه قائلة إنه “يتيح لنا أن نرى بنظرة ملؤها الجزع، ماذا يحدث لعقل مستبد، لا ينعم بروح الدعابة عندما يغرق في ضجيج ثقافة الجماهير”.

وأيدتها فيما ذهبت إليه جريدة “ديترويت نيوز” بقولها إن “الكتاب ليس عن هوليوود” بقدر ما هو عن الضجة والضوضاء التى تعربد فى دماغ “ميدفيد”. وفي تعليق لها عما جاء في الكتاب قالت “لورا زيسكين” منتجة فيلم “امرأة جميلة” “لا أعتقد أن هذا الرجل ــ تقصد “ميدفيد” ــ هو صوت الأخلاق الأمريكية فضلاً عن أنه ليس لديه ما يؤهله لتقديم نفسه بوصفه صاحب ذلك الصوت”. ودفاعاً عن نفسه زعم “ميدفيد” أن رد فعل المبدعين في هوليوود، كان لصالح الكتاب فنصف دستة من الممثلين والمخرجين الفائزين بالأوسكار منحوه تأييدهم دون أن يفصحوا عن ذلك علناً، والوحيد حتى الآن الذي أعلن عن تأييده للكتاب هو “ريتشارد دريفوس” الفائز بأوسكار أفضل ممثل رئيسي عن أدائه فى فيلم “فتاة الوداع” (1977) عندما قال للصحافة إنه متفق مع خمسة وتسعين في المائة ما جاء فى الكتاب.

“ولجواشتراهاس” مؤلف سيناريو “الغريزة الأساسية” وسيلفر” رأى آخر حاصله أن المفتاح لفهم هوليوود، هو الربح فالاستديوهات لن تتورع عن إنتاج أي فيلم يحقق لها ربحا أكيداً.

غير أن”ميدفيد” يرد على ذلك بقوله إن دافع الربح لا يستطيع بمفرده أن يفسر حالة الغرام بين هوليوود والعنف وكل ما هو غريب وعجيب. فالأفلام العائلية لا تزال تحقق حتى يومنا هذا أرباحاً تزيد بكثير عما يحققه غيرها من الأفلام.

صمت الأبرياء

ومما يثير الدهشة أن أكبر قدر من غضب صاحب الكتاب، إنما منصباً على “صمت الحملان” فعنه يقول: “في ليلة الثلاثين من مارس 1992، وأمام عدسات تلفزيون ترسل ما تلتقطه إلى ألف مليون مشاهد، قامت مؤسسة هوليوود بتقديم عرض درامي للقبيح الذى تحتضنه بحماس شديد، عندما منحت أكاديمية السينما للفنون والعلوم أهم جوائزها إلى “صمت الحملان”، وفي عرضه لقصة الفيلم قال إنها تدور حول قاتل عشوائي مولع بارتداء ملابس النساء، يختار ضحاياه من بين نساء أجسادهن تميل إلى البدانة. وبعد اختطافهن، يحتجزهن في بئر حيث يحرمهن من الطعام زمناً يكفي لفقدهن جزءًا من وزنهن، ثم يقوم بذبحهن ذبح الشاة، وغرضه من كل ذلك الجهد الجهيد، أن يترهلن فيسهل سلخ جلودهن بما يتيح له أن يصنع فساتين تشعره حين يرتديها أنه من الجنس اللطيف.

وغني عن البيان أن إدارة المباحث الاتحادية الأمريكية تسعى جاهدة إلى إلقاء القبض عليه، وبخاصة بعد قيامه باختطاف الابنة الوحيدة لعضو بارز في مجلس الشيوخ. وهي في سبيل تحقيق ذلك انحصر أملها في قاتل عشوائي آخر أشدّ هولاً، لأنه أستاذ في علم النفس، وكان قبل إلقاء القبض عليه لا يستطعم في الأكل إلا لحم بني الإنسان ويعرف الكثير عن نفسية القتلة العشوائيين.

مذبحة الحملان

والغريب في أمر صاحب الكتاب، أنه وهو في مجال العرض والنقد لقصة الفيلم وأبطالها، أغفل ذكر البطلة الرئيسية “جودي فوستر” ودورها الإيجابي كضابطة مباحث في القبض على المجرم العشوائي قاتل النساء.

وتبعاً لذلك لم يرد أي ذكر للحوارات التى جرت بينها وبين أستاذ علم النفس “هانيبال” آكل لحوم البشر. ومن بين تلك الحوارات، ما جاء على لسانها عن مذبحة الحملان في البيت الريفي، حيث كانت تقيم، وهي صغيرة مع أمها، وزوج تلك الأم، وهو رجل قاس، قُدّ قلبه من حديد. وفي نهاية الأمر اضطرتها وحشيته إلى الفرار. فبفضل ذلك، وبخاصة إعترافها الحزين الخاص بمذبحة الحملان، اكتسب الفيلم أبعاداً انسانية، لا أعرف كيف غابت عن ذهن ناقد يشاهد سنوياً ثلاثمائة فيلم أو يزيد.

وعند هذا الموضوع من سياق الحديث قد يكون من المفيد أن أشير إشارة سريعة إلى موقف صاحب الكتاب من “الإغراء الآخير للمسيح” للمخرج “ماتين سكور سيزي” فهو يمقت هذا الفيلم مقتاً شديداً ويعيب على شركة يونيفرسال حماسها لإنتاجه، بالتحدي لمشاعر عشرات الملايين من المسيحيين واستنادها تبريراً لذلك إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حق المواطن في حرية التعبير.

اتهام عشوائي

والغريب أنه، وهو يعيب عليها ذلك ولا يجد لحماسها هذا تعليلاً إلا في عداء المتحكمين فيها للمسيحية، يأخذ عليها الكيل بمكيالين مختلفين ودليله على ذلك أنها فى الوقت الذى أسرعت بإعطاء الضوء الأخضر لإنتاج الإغراء الأخير أبت أن تنتج فيلماً مستوحى من “آيات شيطانية” قصة “سلمان رشدي” لا لسبب سوى تجنب عواقب إغضاب المسلمين!!

وختاماً، فقد يقول قائل لماذا ظاهرة “ميدفيد” وكتابه هذا.

الحنين لم يعد كما كان

لا تفسير لها فى رأيي، إلا في أن البعض داخل أمريكا وخارجها يعيش بعقلية أهل الكهف، وكأن حرباً عالمية لم تقم، وكأن قنابل ذرية لم تلق على مدينتين في اليابان، وكأن نمطاً من الحياة قديم لم يقتلع من جذوره، ويحل محله نمط آخر لحياة الإنسان.

وأغلب الظن أن صاحب الكتاب قد ضل طريقه في تيه الأفلام وبعقلية جامدة يعيش حائراً بين القديم والجديد، في شوق وحنين إلى هوليوود قبل نصف قرن من عمر الزمان أيام ذهب مع الريح، والأفلام البريئة مثل “ساحر أوز” و”المستر سميث يذهب إلى واشنطن” و”وداعاً يا مستر شيبس” وفاته أن هذا الماضي البعيد، هو الآخر ذهب مع الريح.ِ