كانت لقاءاتي بباريس على امتداد أربعة وعشرين عاماً، لقاءات غريب بغريبة. ولكني وجدتني في لقائي الأخير بها، وكأني ألتقي بأصدقاء قدامى.

وهذا الاحساس قد يكون منشؤه اكتشاف أنها ودون مدن العالم جميعاً العاصم الوحيد لفن السينما.

فأينما كنت أولي وجهي قبل المشرق المغرب، كنت أجد داراً أو أكثر تعرض الأطياف.

أجدها في كل حي من أحيائها القديم منها والحديث.

وأجدها متناثرة كالنجوم ترصع جبين الشانزليزية وهو يشق طريقه في جمال وجلال من هرم متحف اللوڨر، وحتى قوس نصر الدفاع.

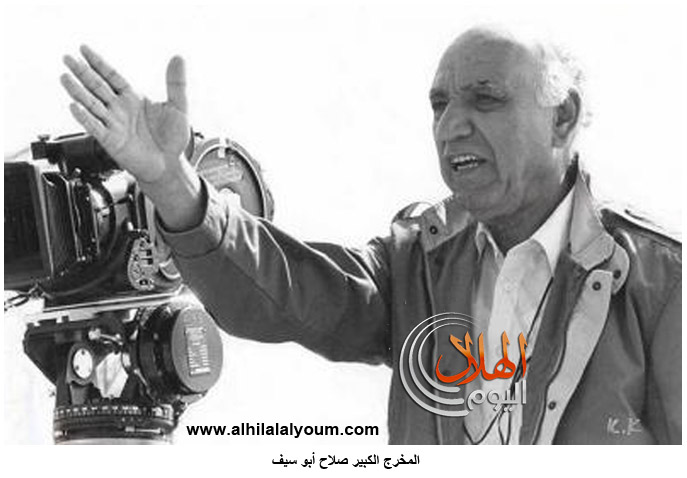

حارس الذاكرة

وأجدها في معهد العالم العربي المطل على نهر السين حيث جرى تكريم “كمال الشيخ” بعرض عدد من أفلامه بدءًا من “حياة أو موت” وانتهاء بـ”قاهر الزمان”.

وفي قصر شايو حيث مكتبة هنري لانجلو حارس ذاكرتنا السينمائية، بجوار نافورات برج ايڨل.

وفي متحف بومبيدو للفن الحديث حيث تجري الآن وحتى منتصف أكتوبر القادم عروض السينما الاسترالية بدءًا من عام 1918 وحتي يومنا هذا.

وتحت الأرض في مركز الهال حيث جرت للمرة الأولى عروض لجميع أفلام تظاهرات مهرجان كان الاخير فيما عدا

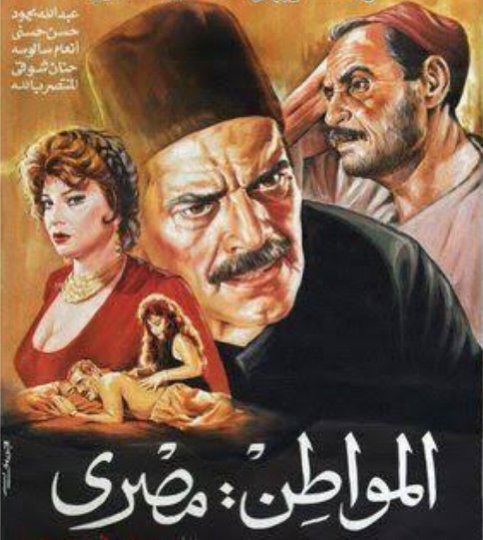

القاهرة المنورة

وبطبيعة الحال، كان من بين هذه الأفلام “القاهرة منورة بأهلها” لصاحبه الروائي “يوسف شاهين” ذلك الفيلم الروائي القصير الذي أثار افتتاح “أسبوعي المخرجين” به ضجة كبرى مفتعلة لاتزال أصدائها ترن في الآذان.

بل أستطيع أن أقول أني وجدتها في ميدان ايطاليا حيث رأيت المستقبل، رأيته في أكبر سينما في العالم تشيد حالياً احتفالاً بمرور مائة عام على أول عرض سينمائي (28/12/1895) جرى بفضل الأخوين لوميير في الصالون الهندي بالمقهى الكبير المطل على شارع كابوسين الواقع في قلب مدينة النور وحتي في مدينة ــــــــ الصناعية على مشارف ضواحي باريس وجدتها لا في شكلها القديم المعتاد، وأنما في أشكال جديدة مبتكرة، لعل أهمها دار”جيود” بقبتها الفضية تعكس ما حولها من مبان وأشجار وأضواء، وبشاشتها نصف الكروية تشغل مساحة ألف متر مربع، مما يتيح للعين أن تستبعد كل ما ليس له علاقة بمشاهد الفيلم المعروضة حولها بطريقة “أومني ماكس” على شاشة هائلة تصل في الارتفاع إلى حوالي ستة أدوار.

الوليمة الكبرى

وعلى كُلٍ، فمن المؤكد.. الآن أن ما يعرض أسبوعيا على الشاشات الكبيرة إنما يصل إلى ثلاثمائة فيلم أو يزيد، منها القديم مثل الرائعة الصامتة “متروبوليس” (1926) لصاحبها المخرج الألماني “فريتز لانج” و”امرأة بلا شرف” (1931) ثان فيلم تمثله النجمة الأسطورة “مارلين ديترش” في هوليوود.

ومنها الجديد المبتكر مثل ذلك الفيلم القصير الذي لا تزيد مدته على بضع دقائق، ويجري عرضه في صالة صغيرة متحركة “سينمكس” من ستين مقعداً، أقرب في معمارها إلى سفينة فضاء منها إلى أي شيء آخر.

أما السينما الايطالية التي كانت أفلامها حديث العالم أيام “دي سيكا” و”روسيلليني” و”فيسكونتي” و”بازوليني” هذه السينما يكاد ألا يكون لها ذكر الآن.

وكذلك الحال بالنسبة لما كان يوصف بالسينما الوطنية في شرقي أوروبا. لقد أصبحت هي الأخرى في خبر كان.

ولو سار الحال على هذا المنوال، لانتهى الأمر إلى هيمنة هوليوود على السينما العالمية في كل صغيرة أو كبيرة.

ولست أدري لماذا وجف قلبي لهذا الخاطر، هل لمجرد الاحساس بأن السينما الوطنية على وشك الانقراض، ستبتلعها لُجّة السينما الأمريكية الغنية القوية بفضل آخر مبتكرات العلم الحديث في دنيا صناعة الأطياف، وهو علم ما أوتينا منه إلا أقل القليل، ومع ذلك تعمل قوى الظلام والتخلف على حجب نوره عنا، لا لشيء سوى أنها لا ترى في الفن السابع إلا ضلالاً.

ويخيل إليّ في ضوء ما هو معروض من أفلام أن السينما الامريكية متفوقة حتى على السينما الفرنسية في عقر دارها.

وهنا قد يكون من المفيد أن أشير إلى “الرقص مع الذئاب” ذلك الفيلم المتوج بسبع جوائز أوسكار، لأقول أنه أنجح الأفلام المعروضة وآية ذلك مجاوزة ما بيع من تذاكره رقم المليون بكثير.

ومن الحق لهذا الفيلم أن يوصف بالبساطة التي تثير البهجة والإعجاب.

ومن ظواهر إعجازه الفني أن مدة عرضه وهي ثلاث ساعات تمر وكأنها دقائق معدودات.

وقد لا أكون بعيداً عن الصواب إذا ما قلت أنه أول فيلم في تاريخ السينما تدمع فيه العيون لمصرع ذئب برصاصات تنطلق من بنادق جنود بيض في لهو وعبث ومجون.

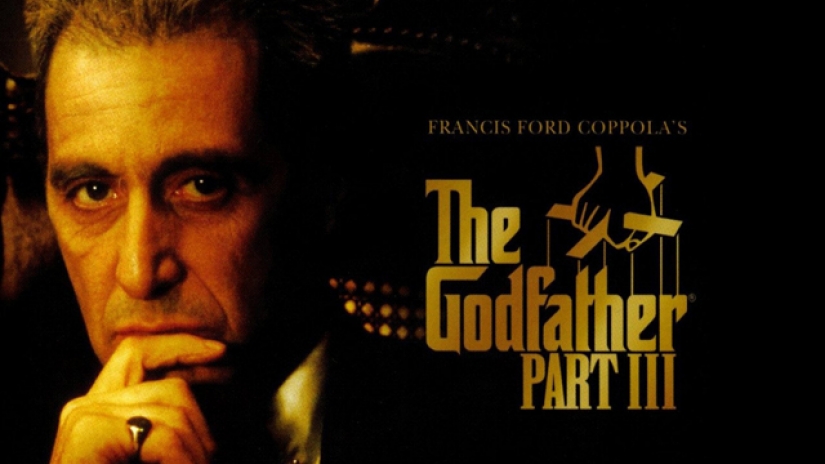

والحديث عن الرقص مع الذئاب يسحبنا إلى الكلام عن الأفلام الأخرى التي كانت مرشحة لأوسكار سواء فازت بها أم لا.

والشيء المحقق بالنسبة لها أنها جميعاً وبلا استثناء لم يكن لها حظ من النجاح مثل حظ “الرقص مع الذئاب” بل أن أحدها، وهو “الأب الروحي” جزء ثالث قد باء بفشل ذريع.

الشذوذ والانحراف

وباستثناء “قمر بارد” للمخرج والممثل “باتريك بوشيتي” و”شرائح لذيذة” للمخرجين “دي جينبه” و”كارو” وهما فيلمان فرنسيان قوامهما الغلو في عرض كل ما هو شاذ، مفسد للصلات، باستثنائهما فمن العسير العثور على فيلم فرنسي جديد متميز بشيء فني يسترعي الانتباه بحيث يستدعي وقفة ولو قصيرة.

والامر بالنسبة للسينما الأمريكية على العكس من ذلك تماماً.

فما أكثر افلامها التي تتصف بالبراعة الفنية، وما أكثر أفلامها التي تحفل بالحياة الواقعية.

وكم كنت أود لو استطعت أن أقف، ولو قليلاً، عند بعض ما هو متفوق منها تفوقاً ظاهراً، كأن أعرض لقصة الأم “انجليكا هوستون” التي انتهى بها الأمر إلى قتل ابنتها طلباً للنجاة في المنحرفين، ذلك الفيلم الذي أبدعه المخرج الانجليزي ستيفن فرير صاحب “العلاقات الخطرة” رائعته التي أخرجها قبل ثلاثة أعوام.

أو لقصة عاملة بمطعم أكل سريع في سن اليأس “سوزان ساراندون” في فيلم “القصر الأبيض” لصاحبه المخرج “لويس ماندوكي” وكيف نجحت بحرارة جسدها وروحها، أن توقع في شباكها فتى يهودياً “جيمس سبيدر” من أبناء الأكابر.

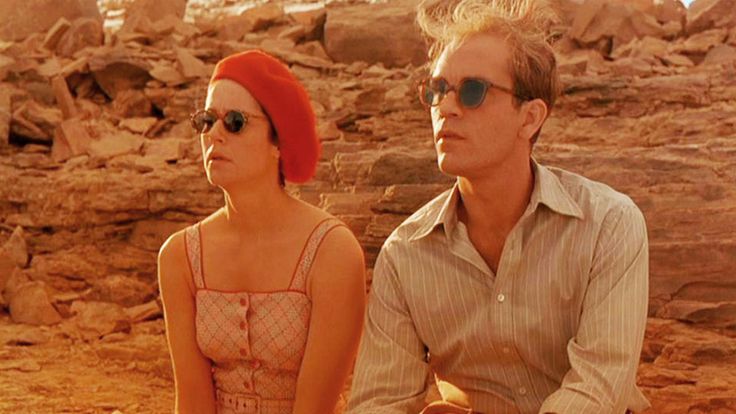

شاي في الصحراء

او لقصة الأديب الأميريكي “بول باولز” “السماء الواقية” كما أخرجها في لغة السينما “برناردو برتولوتشي” صاحب الامبراطور الأخير.

وكما صورت أحداثها كاميرا “فيتوريو شتورارو” في المغرب وصحرائه الكبرى، حيث نسمع بين الحين والحين آي الذكر الحكيم، والمؤذنين، وكوكب الشرق تغني دليلي احتار، ومطرب الملوك والأمراء يخاطب الراقدين تحت التراب، ومواويل في مدح الرسول يتردد صداها عبر أصوات صمت الصحراء.

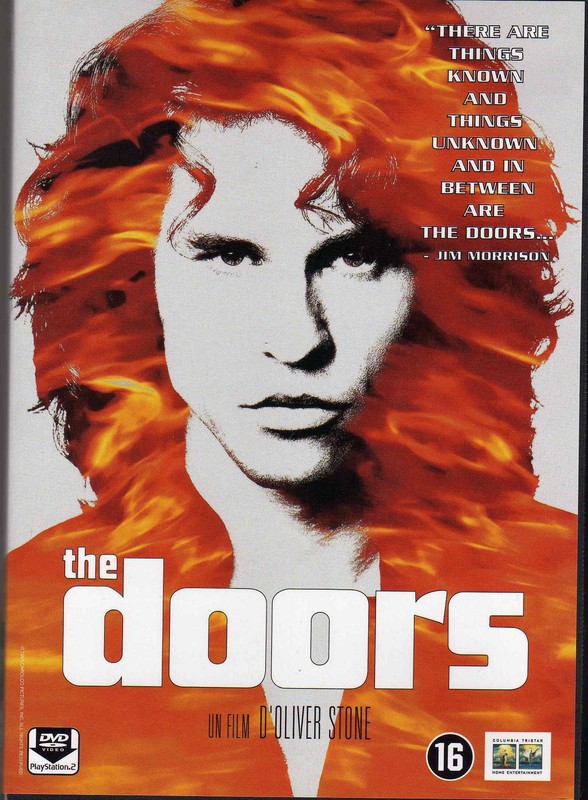

كم كنت أود أن أحكي تفصيلاً كل هذه القصص وغيرها كثير مثل مأساة مغني الروك “جيم موريسون” كما يمثلها “قال كيلمر” في فيلم “اوليفر ستون” الأخير المسمى باسم فرقة المغني المذكور”دورز” (أبواب).

أو مغامرة ضابطة المباحث “كلاريس” مع هواة القتل الملتاثين كما تمثلها “جودي فوستر” في “صمت الخراف” رائعة المخرج الصاعد “جوناثان ديم”.

أو تحولات “اليس” (ميا فارو) المتمردة على نفاق مؤسسة الزواج في فيلم “وودي آلن” الأخير.

ولكن ما باليد حيلة لضيق المكان والزمان والآن إلى فيلمين أرى التريث عندهما ولو لثوان والفيلمان هما “حمى الأدغال” و”تيلما ولويز” وكلاهما من أفلام مهرجان كان.

البيض والسود

والأول صاحبه المخرج الأسود “سبايك لي” وهو من بين الأفلام التي كانت قاب قوسين أو أدنى من النخلة الذهبية الجائزة الكبرى للمهرجان.

غير أن لجنة التحكيم، ومن بين أعضائها المخرج التونسي “فريد بوغدير” صاحب “الحلفاويين” اكتفت بمنح الفيلم جائزة أحسن ممثل مساعد “سامويل جاكسون”.

وهي جائزة استحدثت تعويضاً له عن حرمانه من الجائزة الكبرى أو أية جائزة أخرى ذات قيمة تذكر.

يعنفون بالحيوان الأعجمي لا لشيء إلا لأنهم بيض، ولأن خصومهم سود.

كما يقول أن النظام القائم على هذا الاستعلاء إذا شذ عنه شاذ، فالبيض والسود ينكرونه ويقاومونه بوحشية منقطعة النظير.

النساء

اما”تيلما ولويز” لصاحبه المخرج الانجليزي “ريدلي سكوت” فقصته غريبة كل الغرابة.

إنها تدور تحول امرأتين إحداهما متزوجة “جينا ديفيز” والأخرى عانس تعمل في مطعم “سوزان ساراندون” نجمة “القصر الابيض”. وفجأة تدفعهما ظروف خارجة عن إرادتيهما إلى التمرد على عالم الرجال.

وتتتابع الأحداث متصاعدة إلى أن تنتهي بهما إلى ما يشبه الانتحار.

والفيلم مأخوذ عن سيناريو بقلم واحدة من بنات حواء “كولي خوري”. وهي تريد أن تقول بواسطته أن المرأة تعيش حياة كلها ذل واضطهاد مثلها في ذلك مثل السود وأقليات أخرى.

وأنها إنما تكذب وتسرق وتقارف أثاماً لا تحصى، لأنها تخاف خوفاً منكراً متصلاً، يدفعها إلى ضروب من التمرد لا تكاد تخطر لأحد منا على بال.

يبقى أن أقول أن الفيلمين قد أحدثا ضجة كبيرة حيثما جرى عرضهما، لعلها تفوق الضجة التي أحدثها فيلم “شاهين” الأخير، تفوقها بكثير.