بدأ مهرجان القاهرة السينمائي الثالث عشر بداية متواضعة كل التواضع، غريبة كل الغرابة.

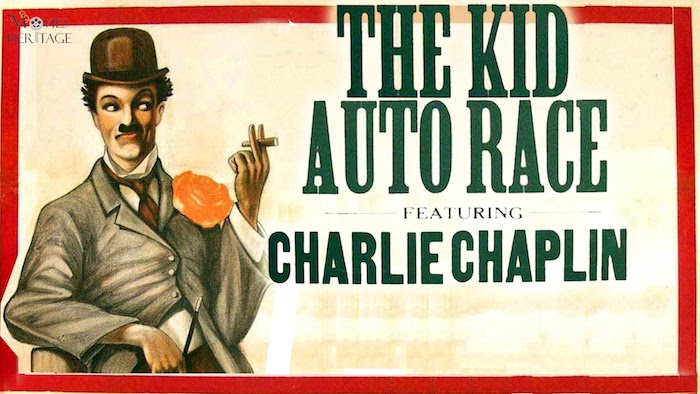

فلقد استهل عروضه ليلة الافتتاح بدار سينما مترو لا بفيلم من أفلام الافتتاح الضخم مثل (الطريق إلى الهند) و( الأرنب روجرز)، وإنما بفيلم قصير أقرب إلى التسجيلي منه إلى الروائي، لم يمكث عرضه سوى دقائق معدودات وفوق هذا له من العمر خمسة وسبعون عاماً أو يزيد.

فما هو هذا الفيلم القصير، القديم الذي أجنح بمهرجان القاهرة إلى الخروج الأكيد عن التقاليد؟

إنه “سباق عربات الصغار في فينيس”، ذلك الفيلم الذي جرى تصويره في إحدى الضواحي “لوس انجلس”. وهو ثاني فيلم يمثله شارلي شابلن ، وأول فيلم يظهر فيه مرتدياً زي المتشرد الخالد.. السروال المنتفخ، السترة الضيقة، الحذاء الضخم المترهل، القبعة الصغيرة المستديرة، العصا الخيزران الملتوية، فضلاً عن الشارب الأسود القصير الوقور.

وسباق السيارت هذا، إنما كان سباقاً حقيقياً توجه اليه شارلي شابلن مع المصور “هنري لهرمان” استجابة منهما لأمر صادر إليهما من “ماك سينيت” صاحب “ستديو كيستون” باستغلال هذا الحدث وعمل فيلم سريع منه. يتيح للاستديو فرصة تنفيذ التزامه بتسليم دور العرض كل أسبوع ثلاثة أفلام من بكرة واحدة لا تزيد.

ومما يميز فيلم الافتتاح الذي صور السباق المشار إليه عن غيره من الأفلام ، هو أن أشهر شخصية سينمائية ابتدعتها خيال الانسان قد بدأت مشوارها به.

وبدأته واقعيا في سياق حقيقي، وليس في عالم مصنوع قوامه الايهام. فالمتشرد الخالد ذلك الكائن الذي من صنع الخيال، إنما يظهر بلحمه ودمه لأول مرة وسط جماهير حقيقية مقتحماً سباقها، مسجلاً ذلك الاقتحام على فيلم ، لينقل فور ذلك، وإلى الأبد، فيما بعده من أفلام إلى عالم الأطياف القائم على محض الخيال.

ولعلها المرة الأولي والوحيدة في تاريخ السينما التي نشاهد فيها كيف أصبح جمهور نظارة أثناء حدث عام شاهداً ومكتشفاً لميلاد أسطورة.

وغني عن البيان أن اختيار ذلك الفيلم الفريد كي يكون فيلم الافتتاح، إنما يرجع إلى جنوح المهرجان إلى تكريم شارلي شابلن بمناسبة احتفال العالم بميلاده قبل مائه عام. وبالتحديد في الخامس عشر ممن شهر ابريل لعام 1889.

ولم يكتف المهرجان بتكريم شابلن المتشرد الخالد، بل كرّم إلى جانبه ممثلنا ومخرجنا “نجيب الريحاني”، وكذلك كلاً من المخرج البولندي “كافالوروفيتش” صاحب فيلم “فرعون” الذي شارك فيه مخرجنا الراحل “شادي عبد السلام” بالديكور، والمخرجة التشيكوسلوفاكية “فيراشتيلوفا” والمخرج الفرنسي “رينيه كليمان” والمخرج الاسباني “جوزيه لويس بوراي” والمخرج الأمريكي “بوب رافلسن” الذي شارك في المهرجان بثلاثة من أفلامه آخرها “ساعي البريد يقرع الجرس دائماً مرتين” (1981) تمثيل “جاك نيكلسون” و “جيسكا لانج” و “انجيليكا هوستون” ابنة المخرج الراحل “جون هوستون”.

ومن ضمن ما ابتدعه المهرجان تكريم النجمتين الايطاليتين الساحرتين “ستيفانيا ساندرلي” و”كلاوديا كاردينالي”.

فضلاً عن إقامة عرض بانورمي للسينما الأفريقية ، وذلك بمناسبة انتخاب حسني مبارك رئيساً لمنظمة الوحدة الافريقية. وعرض للسينما التونسية منذ البداية وإلى هذه الساعة. وفوق كل هذا عرض للأفلام التي من ابداع نساء مخرجات.

وكما هو الحال في العامين السابقين، كان للسينما الأمريكية نصيب الأسد من الحضور والاقبال والاهتمام.

ولو فكرنا تفكيراً هادئاً في أفلام المهرجان ، لانتهى بنا الأمر إلى القول بأن أهمها إنما يعرض لمحنة المرأة من خلال العلاقات المشوهة المفروضة عليها باعتبارها سلعة تباع وتشترى وهنا، وقبل تناول هذه الظاهرة بالكلام، أرى من المناسب أن أذكر أن السينما العربية، إنما تأخذ بخناقها أزمة ابداع حادة، وآية ذلك أنها لم تستطع أن تتقدم لعروض المهرجان الرسمية بفيلم يرقى إلى المستوى اللائق بحضارة لها من العمر آلاف السنين.

واستثني من هذا الغم فيلماً واحداً إلا وهو “سمع.. هس” رائعة المخرج المصري الواعد “شريف عرفة”.

ومن عجب أنه في الوقت الذي لم تتميز فيه السينما العربية خارج مصر بأي فيلم، تميزت السينما الأفريقية الشابة بفيلمين أحدهما “الاختيار” للمخرج “ادريس اودراجو” الذي أثار ضجة كبرى بفيلمه الأخير “بابا” (1989)، وهو من مواطني بوركينا فاسو.

أما الفيلم الثاني “الضوء” فصاحبه المخرج المالي “سليمان سيس”.

ولعله أول فيلم من أفريقيا السوداء يكتب له أن يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان كان (1988). وقصته تدور حول الصراع بين القديم والجديد من خلال عرض يكاد يكون تسجيلياً للطقوس والتقاليد.

سينما الملايين

ومرة أخرى ، وقبل الكلام عن الأفلام التي تعرض لمحنة المرأة على مر العصور، قد يكون من المفيد أن نشير اشارة عابرة إلى خمسة أفلام ضخمة أنفق على انتاجها ملايين الدولارات وهي “فوق السطوح”، و”الأزرق العظيم” و”روزالين والأسود” و”الامريكي العجوز” و”ثورة”.

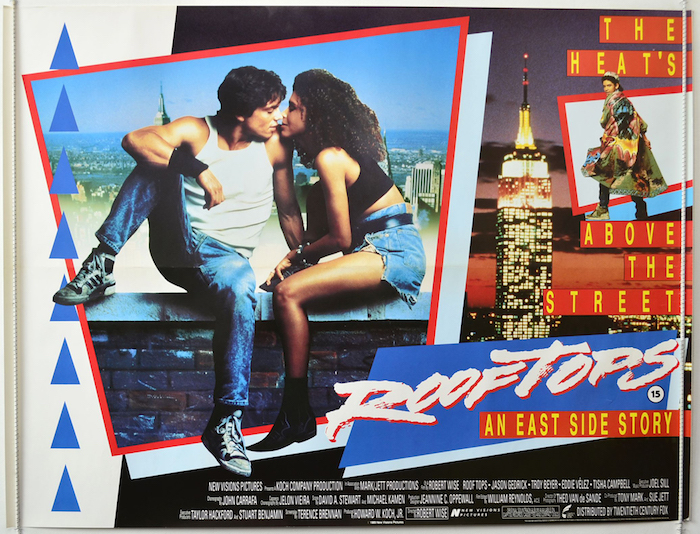

وأولها “فوق السطوح” للمخرج الامريكي “روبرت وايز” صاحب قصة “الحي الغربي” و”صوت الموسيقى”.

وموضوع الفيلم لا يعدو أن يكون تكراراً لقصة الحي الغربي المستوحاة من مأساة روميو وجولييت مع افتعال نهاية سعيدة.

ولو رأيت “فوق السطوح” دون أن تكون على علم بأن مبدعه مخرج مخضرم في طريقة إلى الخامسة والسبعين ، لذهب بك الظن إلى أن الفيلم من صنع شاب في مقبل العمر.فهو عمل سينمائي موسيقي صاخب، لاهث الايقاع ، يشع حيوية وانطلاقاً.

أما الفيلم “الأزرق العظيم” فقد تركز عليه كثير من الترقب واللهفة، لكثرة مديح الصحافة الفرنسية له ولافتتاح مهرجان كان (1988) به، وهو من اخراج “لوك بيسون”.

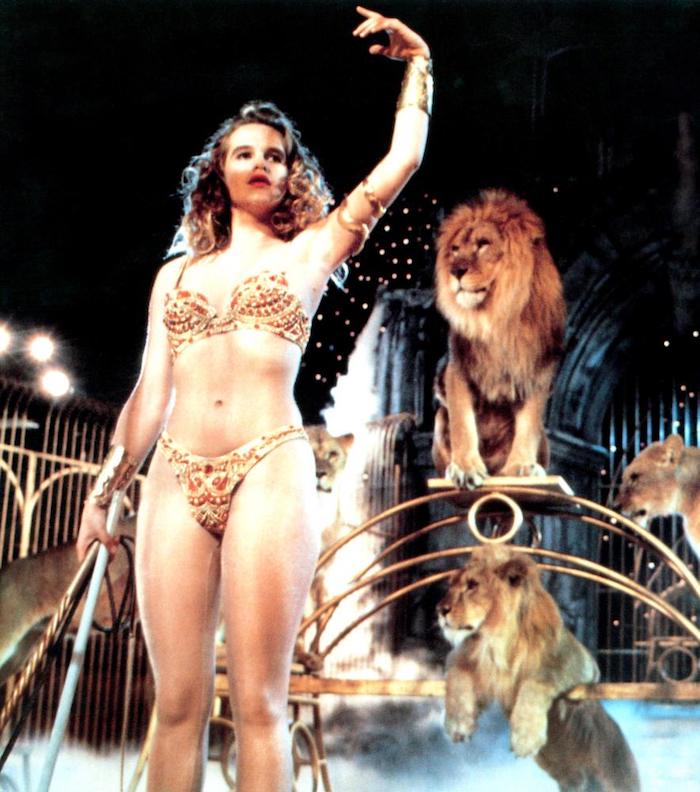

هذا وقد تركز ترقب واهتمام المولعين بالسينما الفرنسية لا على “احذر يمينك” آخر فيلم يبدعه المخرج الرائد المجدد “جا لوك جودار” وإنما على “روزالين والأسود” لصاحبه “جان جاك بينيكس” ذلك المخرج الشاب الذي بهر العالم بجرأة تناولة للموضوعات، وحسه السينمائي العالي المستوى.

ولقد جاء فيلمه الرابع “روزالين” مخيباً لآمال المترقبين المهتمين لخلوه من أية مشاهد جنسية فاتحة للشهية، هذا فضلاً عن أن موضوعه لا يتصف بالجدة والابتكار.

ومع ذلك فهو يعتبر واحداً من أجمل أفلام المهرجان لوصول حرفة السينما فيه إلى ذروة عالية من البراعة وبخاصة في مشاهد “روزالين” (ايزابيل باسكو) وهي داخل القفص تروض الأسود.

رحلة غريبة

فاذا ما انتقلنا إلى “الأمريكي العجوز” فسنجد أنفسنا أمام فيلم طموح مستوحى من قصة الأديب المكسيكي المعاصر “كارلوس فوينتس” التي بنفس الاسم.

والامريكي العجوز هو “افيروز بيرس” الأديب والصحفي المعروف الذي امتطى حصاناً، وسافر به إلى المكسيك أثناء ثورة “بانكوفيلا” (1914) حيث اختفى دون أن يترك أثراً.

و “فوينتس” في روايته لمأساة ذلك الأديب الذي ذهب إلى المكسيك ولم يعد، إنما يعرض لها من خلال تخيل لحالته النفسية، بالقيام برحلة داخل عقله الذي شك في جدوى كل ما كتب وكل ما آمن به، حتى انتهى به الأمر إلى الظن بأنه قد خان رسالته في الحياة.

الأجل المحتوم

فكان أن سافر وحيداً إلى المكسيك التي كانت وقتذاك تموج بثورة رأى فيها انعكاساً لما كان يعتمل داخله من شد وجذب واضطراب.

وهناك في صحبة عانس امريكية “جين فوندا” وثوري شاب “جيمس سميتس” يسترد الثقة بنفسه، يجد لحياته معنى جديداً، وذلك إلى أن يجيئه الموت برصاصات تنطلق من غدارة هذا الشاب.

ولقد لعب “جريجوري بك” (73سنة) دور هذا الأديب الصفحي المتأزم نفسياً، الباحث عن الذات.

ومن مزايا الفيلم تصويره في أماكن أحداث الثورة، أي على أرض المكسيك، بمجموعات حاشدة، من المكسيكيين المقيمين جنوب نهر الريوجراند، مما أسبغ عليه طابعاً مكسيكياً أصيلاً، نجده مفتقداً في الأفلام الأمريكية الأخرى التي عرضت لثورة المكسيك مثل “يحيا زاباتا”.

يبقي فيلم “ثورة” وهو عن الثورة الامريكية وأحداثها الجسام قبل مائتي عام. ومخرجه هو “هيو هدسون” الذي سبق أن رأينا له “جرى ستوك” أحدث أفلام طرزان و”عربات النار” الفائز بجائزة أوسكار أحسن فيلم (1981).

ولقد اختير لأداء الأدوار الرئيسية فيه نجوم لامعة في مقدمتها “آل باشينو” و”دونالد سوذرلاند” و”ناستسيا كينسكي” و”جوان بلاورايت”، زوجه الفنان الراحل “لورانس أوليفييه”.

كما حشد لمشاهد المظاهرات والمعارك الحربية الزاخر بها مئات الكومبارس، مما أسبغ على تلك المشاهد واقعية ومصداقية آخاذة.

ومع ذلك فهو يعتبر كارثة فنية من البداية وحتى النهاية ولعل ضعف السيناريو هو الذي أدى إلى عدم الارتقاء به إلى المستوى اللائق بمخرجه وممثليه.

والآن إلى أهم الأفلام التي عرضت للعلاقات التي تفسد بين المرأة والمجتمع.. أعود..

هي ثلاثة أفلام “المتهمة” و”العلاقات الخطرة” و”فضيحة”.

امتحان قاس

وأولها يعرض لحادث اغتصاب فتاة عاملة في مكان عام، وعدم أخذ القضاء شهادتها مأخذ الجد.

ومن هنا اضطرار المحققة “كيللي ماكجيليس” إلى اسقاط تهمة الاغتصاب، وبدلاً منها توجيه تهمة تهديد الأرواح والأموال إلى الشبان الثلاثة المغتصبين.

وهذا ما أغضب الفتاة المغتصبة “جودي فوستر”، وذلك لأنها كانت تتوقع أن تنتصف لها العدالة إذا ما حكت مأساتها تفصيلاً أمام المحكمة، وكانت ترى في ذلك خير تعويض لها مما وقع على جسدها من اعتداء آثم مهين.

ولم يكن أمام المحققة، حتى تستطيع اعادة المحاكمة استجابة لرغبة المجني عليها التي بدأت تتعاطف معها، سوى حل وحيد، هو توجيه الاتهام إلى رواد المكان العام (وهو بار) الذين شاهدوا الاغتصاب، وكأنهم متفرجون يستمتعون باستعراض حي مثير.

دغل الجنس

أما “العلاقات الخطرة” فهو عندي أكثر الأفلام الامريكية جرأة وهو مستوحى من قصة الأديب الفرنسي “كودرلو دي لاكلو” (1782)، تلك القصة التي أحدثت ضجة كبيرة عند نشرها قبل قيام الثورة الفرنسية بقليل.

ومما يقال في حقها أن الملكة “ماري أنطوانيت” كانت تحتفظ بنسخة منها سراً.

والفيلم الذي أبدعه المخرج الانجليزي “ستيفن فريزر” ليس مأخوذاً مباشرة عن تلك القصة، وإنما من مسرحية مستوحاة منها ألفها الأديب الانجليزي المعاصر “كريستوفر هامبتون”.

وبطولة الفيلم يتقاسمها متآمران “الماركيزة دي ميرتي” (جين كلوز) أما المتآمر الآخر الكونت دي فالمونت (جون مالكوفيتش).

والفيلم يبدأ بهما يتآمران.

فهي تطلب إليه باسم حبهما القديم أن يوقع الصغيرة العذراء (سيسيل دي فولانج) في شباك الحب، لا لسبب سوى أنها في سبيلها إلى الزواج من الشاب الوجيه “المسيو دي باستيد” أحد عشاق الماركيزة المغيظة من أنه على وشك الافلات من قبضتها التي لا تلين. ولكن “فالمون ” أكثر طموحاً.

وسرعان ما يتفق الاثنان – الماركيزة والكونت – على لعبة مزدوجة جوهرها التآمر والخيانة والاغراء.

فضيحة القرن

يبقي فيلم “فضيحة” الذي يعرض لعلاقات الغانية “كريستين كيللر” مع “بروفومو” وزير حربية انجلترا في حكومة المحافظين تحت رئاسة “هارولد ماكميلان” (57/1964) والملحق البحري السوفييتي “ايفانوف” وغيرهما من الرجال.

وكما هو معروف انتهت تلك العلاقات الآثمة باستقالة الوزير، وبسقوط حكومة المحافظين، وبانتحار “ستيفن وارد” (جون هيرت) رسول الغرام بين الغانية والوزير، وبسجن “كيللر” عدة أعوام.

ولو خيرت لاخترت “فضيحة” واحداً من أحسن الأفلام التي تناولت واقعة من واقعات التاريخ المعاصر. فهو آية في الصدق والاتقان، يروع بدقة البحث والاستقصاء.

وعرضه للفضيحة وتصاعد أحداثها، إنما يتصف بالفهم الواعي لمآسي الغانيات، باعتبارهن ضحايا علاقات مشوهة تقوم على استبداد القوي بالضعيف.