“العلم عندنا هو الرخصة عن ثقة.. أما المنع فكل واحد يُحسنه” هذه العبارة التي قالها الإمام أبو حنيفة والإسلام في أوج مجده، لا تنصرف بداهة إلى فن السينما لأنه وقت أن فاه الإمام الكبير بها كان هذا الفن في علم الغيب، مايزال بعيداً عن التصور، بعيداً عن الخيال.

وفي الحق فإن هذه العبارة المُضيئة تعكس في صدق الحال الذي كانت عليه الثقافة أيام أن كان للإسلام مجد.. فلم يكن ثمة خوف من المعرفة، ولذلك كانت الإباحة في كل شيء هي القاعدة والمنع هو الإستثناء.. الإباحة تنهض برهاناً على العلم والمنع يؤخذ دليلاً على العجز وليد الجهل.

ولو كان ارتد ميلاد فن السينما ألف عام لأمكننا أن نتصور ازدهاراً له في عالم الإسلام أسوة بالفنون الأخرى التي كانت معروفة وقتذاك والتي كانت مزدهرة بفضل الثقة في الحرية وعدم التخوف منها.

ولكن الواقع شيء وما يَفرُ إليه الخيال شيءٌ آخر، فقد جاء ميلاد السينما وعالم الإسلام قد قُفل فيه باب الاجتهاد منذ زمن بعيد.. وشعوبه عبيد بعضها مُستذل فيما تبقى من إمبراطورية الرجل المريض وبعضها مُستضعف في سجن الشعوب بأرض القياصرة والبعض الثالث مُستبد به في إمبراطورية، الشمس عنها لا تغيب.

وقد كان الشعب المصري من نصيب الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.. ففي عام 1882 هُزم جيش عرابي ليبدأ الاحتلال البريطاني ويطول ليله فترة من عمر الزمن دامت حتى عام 1956.

وبين هذين التاريخين خرجت السينما إلى الوجود؛ ففي 28 من ديسمبر من عام 1895 كان العرض الأول لسينماتوجراف لوميير بالقهوة الكبرى بميدان كابوشين بمدينة النور باريس.

وفي يوم من العام التالي كان العرض الأول للسينماتوجراف بقهوة اسمها زافاني بعروس البحر.. الإسكندرية.

وفي يوم من العام التالي كان العرض الأول للسينماتوجراف بقهوة اسمها زافاني بعروس البحر.. الإسكندرية.

أي أن السينما جاءت إلى مصر وهي محتلة مكبلة بأغلال الاستعمار البريطاني الذي كان من أهدافه أن يحجب المعرفة عن الشعب المصري بمزيد من الرقابة على حرية الفكر بما في ذلك حرية التعبير الفني.

وفي البداية كانت السينما لا تخيف أحداً من المسئولين عن رعاية مصالح دولة الاحتلال فالأفلام كانت خرساء لا تنطق بكلمة.. وكلها مستوردة من الغرب بلا استثناء.. الفكر فيها منعدم.. وإن كان هناك فكر فهو ليس بالفكر الضار لأنه من هذا النوع الداعي إلى دوام الاستسلام لأصحاب العبيد من البيض الذين كانوا يتحكمون في مصير مصر بل قل في مصير العالم.

إن ما كان يُخيف السلطة البريطانية هو ظهور المسرح المصري واهتمام المثقفين المصريين به كأداة تعبير عمّا يجيش بصدورهم من كراهية للاحتلال ورغبة في التخلص السريع من عاره.

ومن هنا اندفاع تلك السلطة، وبشكل محموم إلى منع كل مسرحية تتناول من قريب أو من بعيد قضية الوطن وحريته السليبة. وهو اندفاع كان كثيراً ما يصل إلى حد اغلاق المسارح.

ولعل في موقف السلطة الاستعمارية من المسرح ما يُلقي بعض الضوء على تشددها رقابياً فيما بعد مع السينما والأسباب التي حدت بها إلى هذا التشدد. لذلك قد يكون من المفيد أن نعرض بإيجاز شديد لهذا الموقف من المسرح. بعد صدمة الهزيمة وضياع استقلال مصر بالاحتلال بدأت الروح تعود على مهل إلى الحركة الوطنية. وكان لابد أن يواكب هذه العودة محاولة رد اعتبار الثورة العرابية تلك الثورة التي حاول الاستعمار بالتضامن مع الخديوي أن يُحط من شأنها عن طريق تلطيخ سمعة قائدها ما وسعهما إلى ذلك سبيلا.

وقد ظهر هذا الصراع بين الحركة الوطنية وبين السلطة الاستعمارية في مجال المسرح أول ما ظهر حين أجازت حكمدارية القاهرة مسرحية عن عرابي باشا لأنها تتضمن تشهيراً به وتشويهاً لواقع الثورة العرابية وتزييفاً لحقيقتها ثم حين صادرت خلال عام 1909 مسرحية أخرى عن الزعيم المُفترى عليه لأنها ترفع من شأنه بالامتداح والتمجيد.

وقد ظهر هذا الصراع بين الحركة الوطنية وبين السلطة الاستعمارية في مجال المسرح أول ما ظهر حين أجازت حكمدارية القاهرة مسرحية عن عرابي باشا لأنها تتضمن تشهيراً به وتشويهاً لواقع الثورة العرابية وتزييفاً لحقيقتها ثم حين صادرت خلال عام 1909 مسرحية أخرى عن الزعيم المُفترى عليه لأنها ترفع من شأنه بالامتداح والتمجيد.

ثم أن كانت مذبحة دنشواي فحاول المصريون التعبير عن غضبهم بتمثيل مسرحية تدور أحداثها حول مأساة هذه المذبحة. ولكن حكمدارية القاهرة تدخلت في يولية من عام 1906 وحالت دون هذا التعبير لما فيه من تذكير بجرائم الاستعمار.

وبعد ذلك بعامين طلب البعض إلى نظارة الداخلية تمثيل رواية دنشواي فكتبت النظارة إلى الحكمدارية تستطلع رأيها وكان رد الحكمدارية بالرفض القاطع لتمثيلها.

وفي نفس العام أي عام 1908 تعرضت مسرحية بعنوان “في سبيل الاستقلال” للمصادرة بعض الوقت لاعتقاد السلطة أن فيها مساس بمحمد علي الكبير عاهل الأسرة المالكة.

وقرب نهاية العقد الأول من القرن العشرين (عام 1909) تعرضت مسرحية “شهداء الوطنية” التي سبق وأن تكرر تمثيلها دون أدنى تدخل من السلطة- للمصادرة لتغير ردود فعل جمهور المسرح تجاه ما فيها من مناداة بالحرية والمطالبة بالدستور.

وبالنظر إلى عدم احترام الفرق المسرحية لقرار السلطة بحظر عرض تلك المسرحية فقد اتجه العزم إلى التنبيه على أصحاب المسارح بضرورة الحصول على تصديق من المحافظة التابعين لها- مختوماً بختم الدولة- قبل عرض أية مسرحية.

ومع نمو الحركة الوطنية واشتداد المطالبة بالدستور ازداد غلوّ السلطة في المنع فجنحت إلى التدخل السافر في نشاط المسرح عن طريق ارسال عدد من رجال الشرطة إلى كل مسرح في ليلة التمثيل تحت إمرة مأمور القسم الذي يقع في دائرته المسرح لمنع الممثلين من تمثيل مسرحيات لم تصرح بها الحكومة أو منع من يريد إلقاء خطبة مُهيّجة يعاقب عليها القانون (ص33 من كتاب التاريخ السري للمسرح قبل ثورة 19 للدكتور رمسيس عوض).

ولم يقتصر الغلو على ذلك بل امتد إلى اغلاق المسارح لاتفه الأسباب كأن يُقال تبريراً لهذا الإجراء التعسفي إن بالمسرحية مطاعن شديدة على النظام يخشى أن تؤدي إلى تكدير صفو الأمن أو أن أحد الخطباء تحدث إلى النظارة عن الحرية وسوء حال الفلاح (ص41 و42 من الكتاب السابق).

وظل الأمر يتدهور إلى أن وصل إلى حضيض الاستبداد الرقابي بصدور لائحة التياترات (المسارح) في 12 من يولية من عام 1911. تلك اللائحة التي قننت المنع وجعلت عرض أية مسرحية مُرتهناً بالحصول على ترخيص سابق بذلك من جهة رقابية حكومية لها مطلق تقدير ما يدخل من المسرحيات في حدود النظام العام وحسن الآداب فيُمنح ترخيص بالعرض العام وما يخرج منها عن هذه الحدود فيُحجب عنه الترخيص.

وقد كان إصدار هذه اللائحة من بين الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها سلطات الاحتلال البريطاني وهي في سبيلها للاستعداد للحرب العالمية الأولى التي كانت نذرها قد بدأت تظهر في الأفق وتوطئة لإعلان الحماية البريطانية على مصر بمجرد نشوب هذه الحرب.

وغني عن البيان أن السينما لم تكن في الحسبان وقت صدور اللائحة في التاريخ المُشار إليه.. إلا أن هذا لن يحول دون تطبيق أحكامها عليها بطريقة القياس.

فبمجرد اندلاع نيران الحرب سارعت السلطة إلى حظر عرض أفلام ألمانيا والدول المتحالفة معها مستندة في ذلك إلى أحكام تلك اللائحة التي تخولها الحق في منع عرض أي مصنف فني بحجة الأمن ومصالح الدولة العليا.

ومما يثير الدهشة استقرار هذه اللائحة واستمرار العمل بها زهاء أربعة وأربعين عاماً وذلك في حقبة تاريخية توالت فيها على العالم حروب وثورات وسقطت عروش واختفت امبراطوريات وظهرت أمم ونهضت قوميات وهي أحداث جسام أدت إلى ادخال كثير من التعديل والتغيير في البناء السياسي والقانوني لمعظم دول العالم.

ولكن اللائحة صمدت لكل هذا فقد ظلت دون أي تعديل من يوم أن عُمل بها إلى يوم أن أوقف العمل بها بصدور القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

وكل ما هنالك أن إدارة الدعاية والارشاد الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية اصدرت في فبراير سنة 1947 تعليمات خاصة بالرقابة على الأفلام لا تعتبر تعديلاً للائحة لأنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون مكملة لأحكامها ومقننة لما جرى عليه العمل رقابياً فيما يتعلق بالسينما خلال 36 عاماً.

ومن اللازم المفيد أن نقف هنا وقفة يسيرة لنستعرض على وجه تفصيلي هذه التعليمات ثم لنستظهر ما كان لها من أثر مباشر هدّام علي السينما المصرية كان له انعكاساته على السينما العربية من المحيط إلى الخليج.

تنقسم هذه التعليمات إلى شقين: أولهما خاص بالناحية الاجتماعية والأخلاقية ويشمل على ثلاثة وثلاثين محظوراً!

والثاني خاص بناحية الأمن والنظام العام ويشتمل على واحد وثلاثين محظور.

والمحظورات الخاصة بالناحية الاجتماعية والأخلاقية تبدأ بالدين وتنتهي بالجنس والعنف.. فليس مُباحاً أن تمثل قوة الله بأشياء حسية أو أن تظهر صور الأنبياء أو أن يُتلى القرآن الكريم على قارعة الطريق أو في مكان غير لائق أو بواسطة مُقرئ مرتد حذاءه أو أن يظهر النعش أو النساء وهن يسرن في الجنازات وراء الموتى وليس مقبولاً أن يُساء إلى سمعة مصر والبلاد الشقيقة باظهار منظر الحارات الظاهرة القذارة والعربات الكارو وعربات اليد والباعة المتجولين ومبيض النحاس وبيوت الفلاحين الفقراء ومحتوياتها إذا كانت حالتها سيئة والتسول والمتسولين.. وليس جائزاً أن تصور الحياة الاجتماعية المصرية على وجه فيه مساس بسمعة الأسرة المصرية أو التعريض بالألقاب أو الرتب أو النياشين أو الحط من قدر هيئات لها أهمية خاصة في نظام الحياة العامة كالوزراء أو البشاوات ومن في حكمهم ورجال الدين ورجال القانون والأطباء.. وليس لائقاً أن تظهر الأجسام العارية سواء بالتصوير أو بالظل أو أجزاء الجسم التي يقضي الحياء بسترها أو أن تذكر الموضوعات أو الحوادث الخاصة بالأمراض التناسلية والولادة وغيرها من الشئون الطبية التي لها صفة السرية أو أن تصور طرق الانتحار وحوادث التعذيب أو الشنق أو الجلد ومناظر العنف والقسوة البالغة.

أما المحظورات الخاصة بناحية الأمن والنظام العام فلها وجوه كثيرة منها منع التعرض لموضوعات فيها مساس بشعور المصريين أو النزلاء الأجانب أو لموضوعات ذات صبغة شيوعية أو تحتوي دعاية ضد الملكية أو نظام الحكم القائم أو العدالة الاجتماعية ومنها عدم إجازة اظهار مناظر الإخلال بالنظام الاجتماعي بالثورات أو المظاهرات أو الاضراب أو التعريض بالمبادئ التي يقوم عليها دستور البلاد أو بنظام الحياة السياسية في مصر أو نواب الأمة وشيوخها أو إظهار رجال الدولة بصفة عامة بشكل غير لائق وخاصة رجال القضاء والبوليس والجيش أو التعرض لأنظمة الجيش أو البوليس أو تناول رجاله بالنقد ومنها حظر الأحاديث والخطب السياسية المثيرة وتناول الموضوعات التي تعرض لمسائل العمال وعلاقاتهم بأصحاب الأعمال دون حيطة وحذر وإظهار تجمهر العمال أو إضرابهم أو توقفهم عن العمل وبث روح التمرد بينهم كوسيلة للمطالبة بحقوقهم؛ ومنها ألا تعرض الأفلام للجرائم التي ترتكب بدافع من اختلاف الرأي فيما يتصل بالنظام الاجتماعي أو السياسي أو للسخرية من القانون باظهار مرتكبي الجرائم بمظهر البطولة بما يُكسبهم عطف المتفرجين والحوادث وأن تمتنع عن إظهار المناظر الخاصة بتعاطي المخدرات.

وفي ضوء هذه المحظورات- وهي قليل من كثير- فلا عجب إذا ما انصرفت السينما المصرية عن تناول أي موضوع اجتماعي أو سياسي يعكس كفاح المصريين ضد الاستعمار والظلم الاجتماعي.

ولسنا بحاجة إلى أن نقول بعد هذا كله أن حظ السينما في هذا المقام لم يكن خيراً من حظ المسرح.

ولا غرابة في هذا لأن السينما أكثر الفنون جماهيرية وبالتالي فهي أكثرها تأثيراً في الوعي والقيم.. بها قد تُحشد الطاقات أو تعطل لتبعثر وتتحول إلى هشيم لا نفع فيه لوطن.

فمنذ عام 1912 حين صور بعض الأجانب لأول مرة في مصر مشاهد لبعض المعالم المصرية من أجل المصريين كالميدان في مواجهة دار الأوبرا والسياح على ظهور الجمال بجوار الأهرام وعودة خديوي مصر في شوارع الإسكندرية والجمع وهو يُغادر كنيسة سانت كاترين والمسافرين في محطة سيدي جابر وإلى عام 1952 حين بدأ المخرج الراحل أحمد بدرخان تصوير فيلمه عن حياة مصطفى كامل وهو فيلم يتناول الحركة الوطنية المصرية في بداية القرن من خلال سيرة الزعيم الشاب باستحياء شديد وبسذاجة مُخلة-

لم يحاول أحد أن يعرض لكفاح الشعب ضد الاستعمار صليبياً كان أم عثمانياً أم فرنسياً أم إنجليزياً أيام صلاح الدين الأيوبي أو السلطان الغوري أو عمر مكرم أو عرابي أو سعد زغلول. أو لكفاح الفلاحين ضد المماليك والأغوات والجباة والاقطاعيين.

لم يحاول أحد أن يعرض لكفاح الشعب ضد الاستعمار صليبياً كان أم عثمانياً أم فرنسياً أم إنجليزياً أيام صلاح الدين الأيوبي أو السلطان الغوري أو عمر مكرم أو عرابي أو سعد زغلول. أو لكفاح الفلاحين ضد المماليك والأغوات والجباة والاقطاعيين.

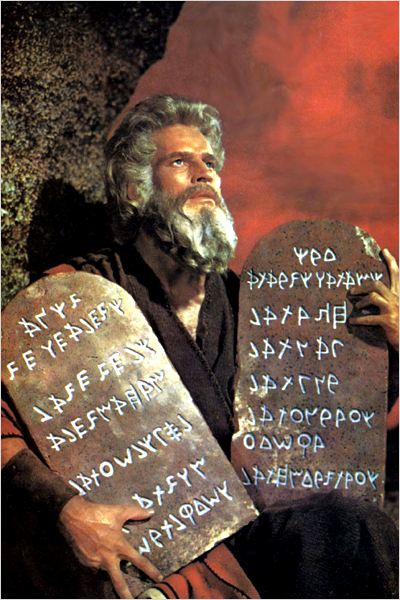

وباستثناء “لاشين” وهو فيلم انتهى به الأمر إلى المصادرة وضياع نسخته السالبة لم يحاول أحد أن يعرض لسير الأبطال من أبناء الشعب المصري أو لأمجاد أقدم حضارة في التاريخ. هذا في الوقت الذي كانت فيه مصر مرتعاً للسينما الأجنبية تعرض تحت سمائها الأفلام المستوحاة من التوراة دعاية لأرض الميعاد في إسرائيل كابنة يفتاج وجوديث والوصايا العشر (الصامت) والأفلام التي تمجد الاستعمار وتبرئه من جرائمه كأربع ريشات بيضاء عن احتلال كتشنر للسودان و”جونجادن” عن فتوحات الإنجليز في الهند.. والأفلام التي تعرض لسير غزاة الاستعمار وفاتحيه ودهاة ساسته أمثال نابليون ونلسن ووليم بت وجلادستون.

وتصور على أرضها- وبإذن من الرقابة، الأفلام الأمريكية المنتجة بغرض الدعاية للاستعمار والصهيونية.. ولعل خير مثل يُضرب على ذلك هو فيلم “الوصايا العشر” في نسخته المتكلمة.. فقد جاء صاحبه المخرج “سيسيل دي ميل” إلى مصر فإذا بالجيش المصري يوضع تحت إمرته وفي خدمة رسالته التي تلخص في أن يصور من أبي رواس بالبحر الأعظم هذا الجيش في صورة فرعون وجنوده وهو يلاحق بني إسرائيل في خروجهم من مصر.. والبحر وهو ينشق بمعجزة من الله ليُفسح طريقاً لموسى وقومه ثم وهو يُغشي فرعون وجنوده من المصريين لتُكتب النجاة لشعب الله المختار.. ويكتب الهلاك غرقاً لأبناء النيل من أهل مصر.

وغني عن البيان أن المناخ الرقابي الذي من هذا القبيل لا يصلح لازدهار سينما وطنية خالصة.. ومن هنا انحدار السينما المصرية في الثلاثينات والأربعينات إلى محاكاة أكثر أفلام هوليود هبوطاً وانحطاطاً.. ومن هنا هذا البعد الفلكي بين فقر الموضوعات التي دأبت السينما المصرية على التصدي إلى معالجتها وبين الواقع المصري بكل ثرائه.

والآن ماذا بعد رحيل قوات الاحتلال. ماذا بعد انتهاء العمل بلائحة التياترات والتعليمات المُكملة لها؟ هل أتى القانون رقم 431 لسنة 1955 المُشار إليه بجديد يخدم فن السينما في مصر.. أم أن جديده قديم ليس فيه نفع لهذا الفن؟

والآن ماذا بعد رحيل قوات الاحتلال. ماذا بعد انتهاء العمل بلائحة التياترات والتعليمات المُكملة لها؟ هل أتى القانون رقم 431 لسنة 1955 المُشار إليه بجديد يخدم فن السينما في مصر.. أم أن جديده قديم ليس فيه نفع لهذا الفن؟

وقبل القطع برأي في هذا القانون قد يكون من المفيد أن نقف أمام أحكامه هو الآخر وقفة يسيرة لعلها تُلقي بعض الضوء على ما يؤثر في فن السينما بمصر.

يُقرر الشارع في المادة الأولى من قانون التنظيم أن الأشرطة السينمائية تخضع للرقابة.. وفي المادة الثانية أنه لا يجوز بغير ترخيص تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال وعرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام.. وفي المادة الخامسة أن الترخيص يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير ولمدة عشر سنوات إلى العرض.. وفي المادة التاسعة ينبه إلى أنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبق الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.. وفي المواد من 14 إلى 18 يتكلم عن العقوبات التي توقع على كل من يُخالف أحكام القانون.. ومن بين هذه العقوبات الحبس والغرامة وغلق المكان العام ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون “أن الأغراض المقصودة من الرقابة هي المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة ومصالح الدولة العليا.. وأن ما قصده الشرع من مصالح الدولة العليا فهو ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول وأنه نظراً للتطور السريع للحوادث ولتغير الظروف التي قد يصدر فيها الترخيص بحيث يعتبر مُخالفاً للآداب العامة والنظام العام ما لم يكن كذلك من قبل فقد حددت المادة الخامسة من القانون مدة سريان الترخيص ونصت المادة التاسعة على جواز سحب الترخيص السابق إصداره في أي وقت بقرار مُسبب.”

ويتضح من ذلك أن كل الأفلام المصورة بقصد الاستغلال التجاري تخضع لرقابتين. رقابة أولية سابقة على التصوير ورقابة نهائية لاحقة عليه.. وأنه بدون الترخيص بالفيلم قبل تصويره ثم الترخيص به بعد الانتهاء من إخراجه يستحيل عرضه عرضاً عاماً. وأن جهة الإدارة هي صاحبة الولاية في ممارسة الرقابة ولها مطلق التقدير في أن تمنح الترخيص بالتصوير أو بالعرض متى تشاء. وفي أن ترفض منحه متى تشاء.. وفي أن تسحبه متى تشاء.. ولا حد لسلطتها التقديرية في هذا الخصوص سوى أن يكون قرارها مُتسماً بمراعاة حسن الآداب أو النظام العام أو مصالح الدولة العليا.

وأن أي شخص يجرؤ على مخالفة أحكام قانون الرقابة فيصور فيلماً أو يُخرجه أو يُعرضه قبل الحصول على ترخيص بذلك. هذا الشخص يدخل في عداد أعداء المجتمع فيعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالإثنين معاً. ويعاقب بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.. كما أن المكان الذي جرى فيه العرض المخالف يعاقب هو الآخر بالغلق ويبين مما تقدم أن القانون لا يعامل السينما بوصفها فناً أو هو يعاملها بهذا الوصف ولكن في كثير من التحفظ والاحتراس.

فقد يكون عجباً أن يطلب إلى فنان أن يحصل على ترخيص بأن يمسك القلم ليكتب قصة تجول في خاطره أو بأن يمسك الفرشاة ليرسم لوحة كامنة في خياله.. ومع ذلك فهذا العجب العجاب هو الذي كان وما يزال مع الفنان إذا كان من صانعي السينما.. فهو لا يستطيع أن يُمسك بالكاميرا ليكتب لغة السينما التي يريد إلا بعد ترخيص وهو إذا ما تحدى القانون فأمسك بالكاميرا وليس معه ترخيص عاملته الدولة معاملة المجرم الخارج على القانون.

والواقع أننا بعد تلك الوقفة أمام نصوص القانون لا نحس أننا بإزاء روح جديد لا عهد لنا بمثله من قبل. فأحكامه لا تعدو أن تكون ترديداً لأحكام لائحة التياترات ولكن في ثوب جديد يساير التطور وروح العصر..

والحق أن هذه النصوص بترديدها لأحكام اللائحة إنما تحقق نفس الرسالة السابقة وهي الحيلولة بين السينما المصرية وبين أن تكون مرآة صادقة للمجتمع المصري.

ومما يزيد من خطورة تأثير أحكام هذه النصوص على مستقبل فن السينما أن أغلب القائمين على تنفيذها مازالوا متأثرين بتعليمات وزارة الشئون الاجتماعية الخاصة بالرقابة على الأفلام مهتدين بهديها.. ومن هنا جنوحهم إلى المنع.. ولعل هذا الجنوح تأثراً بتلك التعليمات هو الذي يُفسر منع عرض كثير من روائع الفن السابع مثل فيلم “الن رينيه” “الحرب انتهت” لمجرد الظن أن حاكماً ما قد يضيق ذرعاً بعرضه وفيلم “كوستا جافراس” “زد” لمجرد الوهم بأن حكاماً ما قد يُسخطهم عرضه وفيلم “ايزنشتين” “الإضراب” لأن عرضه قد يدفع مشاهديه إلى الشغب والإضراب وفيلمي “سام بكنباه” “عصابة الأشرار” و”كلاب القش” لما فيهما من مناظر عنيفة تتسم بالقسوة الدموية وفيلمي ستانلي كوبريك “دكتور حب غريب” و”البرتقالة الآلية” لما في الأول من مساس بالدولة الذرية صاحبة الأمر والنهي النووي ولما في الثاني من اغتصاب وعنف وجنس. ولعل نفس هذا الجنوح إلى المنع هو الذي يدفع بمعظم المنتجين وصانعي الفيلم إلى إيثار السلامة وإلى تجنب الوقوع في محظورات الرقابة خشية تعرضهم لمنع الفيلم أو لمنع تصديره إلى الخارج وبالتالي إلى وقوعهم في كارثة مالية مُحققة.

من هنا أزمة السينما المصرية.. وهي أزمة لن تنفرج إلا بحصول فن السينما في مصر على استقلاله من الرقابة كاملاً غير منقوص.. وهذا لن يتأتى إلا بالعلم بمخاطر الرقابة على فن السينما.. وبالعلم وحده.

!لا تنزعجوا من الجنس أيها السادة

ثلاثة أفلام جنسية أعطيتها الضوء الأخضر عندما كنت رقيباً.. وكان من رأيي أنها تُضيف إلى السينما أشياء جديدة، فسبب لي هذا الرأي متاعب شخصية لا تُحصى. هذه الأفلام هي:

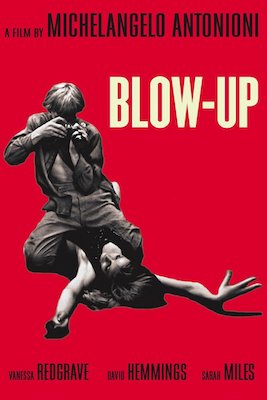

– انفجار: وهو انتاج أنجلوساكسوني

– رجل وامرأة: وهو انتاج فرنسي

– رجل وامرأة: وهو انتاج فرنسي

– دوسيه الحب: وهو انتاج يوغوسلافي، أي من مجتمع اشتراكي

– دوسيه الحب: وهو انتاج يوغوسلافي، أي من مجتمع اشتراكي

هذه الأفلام في رأيي كانت علامة من علامات العصر الذي نعيشه. فالتحرر الفني لا يقف أمامه حواجز أو مذاهب أو جمود.. وحينما طُلب إليَّ أن أقول الكلمة الأخيرة في هل تُعرض هذه الأفلام أو لا تُعرض.. كان من رأيي أن عدم إجازتها خطأ ثقافي لا يُغتفر، فقد كانت معالجة القصة فنياً من طراز ممتاز، وكانت معالجة الجنس فيها عملاً ذا مستوى فني رفيع، غير رخيص، غير مُثير، غير تجاري!

هذه الأفلام في رأيي كانت علامة من علامات العصر الذي نعيشه. فالتحرر الفني لا يقف أمامه حواجز أو مذاهب أو جمود.. وحينما طُلب إليَّ أن أقول الكلمة الأخيرة في هل تُعرض هذه الأفلام أو لا تُعرض.. كان من رأيي أن عدم إجازتها خطأ ثقافي لا يُغتفر، فقد كانت معالجة القصة فنياً من طراز ممتاز، وكانت معالجة الجنس فيها عملاً ذا مستوى فني رفيع، غير رخيص، غير مُثير، غير تجاري!

البحث عن المستتر

إن من طبيعة الإنسان المعاصر.. البحث عن الأشياء المستترة وراء المألوف.. هذه هي الميزة الرئيسية في فيلم “انفجار”.. والتجديد في هذا الفيلم لا يقتصر على المعالجة المتحررة من الناحية الشكلية، الأمر الذي ظهر في المناظر العارية وخاصة في منظر الاغتصاب الشهير الذي تغتصب فيه الفتاتان المصور، بل إن الثورة “اللونية” التي ميزت الفيلم جعلت السينما تدخل في مرحلة منافسة للفن التشكيلي.. ولهذا لم يكن من محض المصادفة أن يحصل هذا الفيلم على جائزة مهرجان كان الأولى في عام 1967.

إن من طبيعة الإنسان المعاصر.. البحث عن الأشياء المستترة وراء المألوف.. هذه هي الميزة الرئيسية في فيلم “انفجار”.. والتجديد في هذا الفيلم لا يقتصر على المعالجة المتحررة من الناحية الشكلية، الأمر الذي ظهر في المناظر العارية وخاصة في منظر الاغتصاب الشهير الذي تغتصب فيه الفتاتان المصور، بل إن الثورة “اللونية” التي ميزت الفيلم جعلت السينما تدخل في مرحلة منافسة للفن التشكيلي.. ولهذا لم يكن من محض المصادفة أن يحصل هذا الفيلم على جائزة مهرجان كان الأولى في عام 1967.

جنس يدعو للفضيلة

وفي فيلم رجل وامرأة كان منظر الفراش مع العودة للماضي في لقطات سريعة ” لما يمارسانه” حدثاً فنياً مُبتكراً هو الآخر.

وفي فيلم رجل وامرأة كان منظر الفراش مع العودة للماضي في لقطات سريعة ” لما يمارسانه” حدثاً فنياً مُبتكراً هو الآخر.

والذي يُبهر العقل والوجدان حقاً، أنه رغم كونه منظراً جنسياً بين رجل وامرأة، إلا أنه كان ينطوي على دعوة للوفاء الذي هو من أهم القيم الخلقية. والذي يدعو إلى التفاؤل أن هذا الفيلم دل على امكانية استعمال الجنس في الدعوة إلى قيم خلقية.. فهو في ذاته لا يجوز أن يُعتبر عملاً غير خلقي لا يُعرض على الشاشة.. ولا أدل على ذلك من أن مركز الكاثوليك العالمي للسينما منحه جائزة أحسن فيلم إلى جانب حصوله على جائزة مهرجان كان لعام 1966.

أما فيلم “دوسيه الحب” فقد تناول بطريقة سينمائية مُبتكرة وشبه وثائقية عيوب بناة مجتمع اشتراكي لا يقدمون أي تنازلات، مستعملاً الجنس في الكشف عن هذه العيوب..

جنس غير رخيص

لماذا أجزت هذه الأفلام؟ لأنني تأثرت بها شخصياً من الناحية الفنية، ولأن الجنس لا يكون رديئاً إلا إذا كان مثيراً.. وبعبارة أخرى من الممكن أن يكون الجنس على الشاشة غير مثير ولا رخيص إذا كان يهدف إلى فكرة..

وأنا أومن دائماً بالقول المأثور عن أبي حنيفة “العلم هو الرخصة عن ثقة.. أما المنع فكل واحد يُحسنه”.

أول قبلة

ولكن ما هو تاريخ الجنس في السينما؟

مع بداية ظهور صناعة السينما في العالم.. كانت جميع الأفلام خالية من الإثارة الجنسية. وأول من أدخل القبلة على الشاشة “الدانمارك” وقد أثارت- في حينها- ضجة كبيرة.. وكانت الرقابة تمنع عرض هذه اللقطة.. حدث ذلك خلال الحرب العالمية الأولى. وتدريجياً بدأت عملية التفنن في لقطة القبلة من قصيرة وسريعة على الوجنة والشفة إلى طويلة وفي أماكن أخرى.. وأذكر أنني عندما رأيت في فيلم “الملكة كريستينا” جون جيلبرت يُقبل جريتا جاربو في رقبتها.. كان ذلك أول قبلة أراها على الشاشة. ولا أُنكر أنني أُصبت بدهشة كبيرة عندما شاهدت قبلات كلارك جيبل الطويلة لفيفيان لي في فيلم “ذهب مع الريح” وكان ذلك في عام 1940. ولا أستطيع أن أنسى قصة ناظر المدرسة الذي اصطحب ابنته لمشاهدة هذا الفيلم فكان يضع كلتا يديه على عيني ابنته كلما حانت لقطة القبلة.

الجسد العاري

الجسد العاري

ثم بدأت هوليوود تُركز الإثارة في تعرية الجسد. فاتجهت إلى المايوه الذي بدأ قطعة واحدة، ثم تطور إلى قطعتين حتى وصل إلى البيكيني عام 1946، ثم انتهى الأمر في الستينات إلى تعرية الصدر. وكان أول فيلم أشاهد فيه الصدر عارياً هو “السماء من فوقنا والطين من تحتنا” عام 1962 عندما كنت رقيباً.. وهو فيلم وثائقي عن غينيا الجديدة. كان مقارنة بين التقدم العلمي والانطلاق إلى السماء بالأقمار الصناعية، والحياة البربرية المتخلفة التي مازال يعيشها قطاع من الإنسانية يتمثل في أهالي غينيا الجديدة شمال أستراليا. في هذا الفيلم ظهرت جميع النساء عاريات الصدر.

وبعدما كانت هوليوود تمنع ظهور رجل وامرأة في سرير واحد، تحولت الأمور وأصبح كل فيلم لا يخلو من سرير فيه رجل وامرأة بل وأكثر من رجل وامرأة!

وقد ظهرت بريجيت باردو عارية تماماً في فيلم “ثم خلق الله المرأة” في عام 1958.

اتهام صريح للمجتمع

اتهام صريح للمجتمع

ومن أجرأ الأفلام التي رأيتها خلال فترة عملي الأولى في الرقابة فيلم “ربيع مسز ستون في روما” عن قصة لتينيسي ويليامز ومَثَّلاه فيفيان لي ووارن بيتي. تناول الفيلم العلاقة المشبوهة بين سيدة عجوز لا تملك إلا المال وشاب لا يملك إلا أن يبيع الحب لمن يشتري، لقد جمع الفيلم بين الجرأة في العرض والجدية في المعالجة من خلال اتهام صريح للمجتمع التجاري الذي تباع فيه كل الأشياء وتُشترى. حتى الحب.. يتحول فيه إلى سلعة. وكان هذا الفيلم ممنوعا من العرض في مصر.

أما الفيلم الذي اعتبره مثيراً حقاً فكان “الخادم” إخراج جوزف لوزييه وتمثيل ديرك بوجارت وجيمس فوكس وساري مايلز.

فقد كان أول فيلم في تاريخ السينما الإنجليزية يعالج الشذوذ الجنسي الذي لابد أن يسود في مجتمع محكوم بامتيازات فئة قليلة غير منتجة فكانت المعالجة بأسلوب اجتماعي ناقد.

لقد كسر هذا الفيلم التقديس الذي كان يُحاط ببعض الموضوعات فحدث بعد ذلك الانفجار والتحرر في معالجة كل الموضوعات فأصبح من الممكن معالجتها فنياً.. وانتهى بذلك عصر النفاق الفيكتوري بانتصار الفن على المفاهيم التي تتسم بالنفاق الاجتماعي.

من الموجة الجديدة إلي السينما الشابة

“حين يتناول مخرجو السينما الشابة مشاكل الشباب بالمعالجة، فإنما يتناولونها من خلال رؤي تختلف تماما عن رؤي مخرجين في صيف أو في خريف العمر، وأميز ما يميز هذه السينما إنما هو انطباعها الصادق بجزع الشباب وحيرته وضياعه وعجزه عن التمييز بين الخير والشر”.

لعل الكلمات القليلة التي فاه بها ألان رينيه مخرج “هيروشيما…حبيبي” وهو في مجال التعريف بالموجة الجديدة هي أصدق الكلمات التي قيلت في بيان بعض أبعاد هذه الموجة الجديدة التي أعادت للفن السابع شبابه.

لعل الكلمات القليلة التي فاه بها ألان رينيه مخرج “هيروشيما…حبيبي” وهو في مجال التعريف بالموجة الجديدة هي أصدق الكلمات التي قيلت في بيان بعض أبعاد هذه الموجة الجديدة التي أعادت للفن السابع شبابه.

يقول ألان رينيه صاحب ” الحرب انتهت ” إن موجة المشاهدين الجديدة الأجدر بالإهتمام من موجة المخرجين الجديدة.

وهذا القول هو الحق لأن الموجة الجديدة هي في الواقع استجابة من عالم السينما لظهور مشاهد من نوع فريد لا يتوجه إلي دار العرض معصوب العينين ، جاهلا بما هو مقبل علي مشاهدته.

وهذا القول هو الحق لأن الموجة الجديدة هي في الواقع استجابة من عالم السينما لظهور مشاهد من نوع فريد لا يتوجه إلي دار العرض معصوب العينين ، جاهلا بما هو مقبل علي مشاهدته.

وليس من شك أن مثل هذا التحول في عقلية ونفسية المشاهد كان لا بد وأن يؤءثر علي الإنتاج السينمائي، لا سيما وأنه جاء مواكبا لأزمة طاحنة أخذت بخناق السينما العالمية ؛ ففي الولايات المتحدة هبط التردد علي دور العرض بنسبة ٤٠ ٪ ، و في إنجلترا فقدت دور العرض ٧٥٪ من من جمهورها في الفترة بين عامي ١٩٥٧ و١٩٦٥ ، كما انخفض عدد دور العرض من ٤٧٠٠ دار عام ١٩٤٦، إلي ٢٤٠٠ دار عام ١٩٦٣.

وفي ألمانيا الغربية، فقدت دور العرض حوالي ٥٥ ٪ من روادها فيما بين عامي ١٩٥٨ و١٩٦٤.

و في فرنسا هبط رواد السينما من ٤١٢ مليونا في موسم ٥٦/ ١٩٥٧ إلي ٢٦٢ مليونا في موسم ٦٣/ ١٩٦٤.

أما بالنسبة لأوروبا الغربية في مجموعها فقد هبط عدد رواد السينما الإجمالي من أربعة مليارات و١٢٠ مليونا عام ١٩٥٥ إلي مليارين و٧٤٠ مليونا عام ١٩٦٢ وذلك رغم الزيادة التي طرأت علي السكان في نفس المدة، وهي زيادة قدرت بحوالي ٧ ٪.

ولقد كان من نتاءئج هذه الأزمة أن طرأ تغيير جوهري علي الهيكل الإقتصادي للسينما، فأخذت دور العرض الكبيرة في الإختفاء لتحل محلها دور عرض صغيرة لا تتسع لأكثر من ثلثمائة مشاهد، وبدأ رأس المال يتحرك بحثا عن موضوعات جديدة، وطرق تناول فني جديدة، وأقيمت مكتبات سينمائية كبيرة تحفظ فيها ذخيرة الإنسانية من الأفلام، وانتشرت دور العرض المسماة سينما الفن والتجربة، كما امتدت شبكة كبيرة من نوادي السينما وجمعيات الأفلام علي وجه فاق الأحلام.

وكان لابد وأن يؤدي كل ذلك إلي انخفاض عدد الأفلام الهابطة، وإلي زيادة ملحوظة في عدد التجارب السينمائية الجديدة تؤدي بدورهاالى ارتفاع المستوي الفني للأفلام.

ومما ساعد علي هذا التحول أن عنصر الشباب أصبحت له الغلبة العددية بين جمهور المشاهدين، فقد تبين من بحث أجراه المركز القومي الفرنسي للسينما أن ٩٢٪ من الشباب فيما بين سن ٢٤ و٢٥ يرتادون دور العرض، وأن ٧٥٪ منهم يرتادونها بانتظام، في حين أن ٦٥٪ فقط من أولئك الذين تجاوز عمرهم ٢٤ سنة يرتادون دور العرض، و٣٥ ٪ منهم يرتادونها بانتظام.

ومرة أخري لعل إجابات ألان رينيه علي الأسئلة التي ووجهت إليه بمناسبة إخراج رائعته “هيروشيما …حبيبي” قد تسعفنا ببعض التفسير لظاهرة تجدد شباب السينما.

إن المخرج الشهير يحرص في إجاباته كل الحرص علي بيان دور الشباب فى نهضة السينما، وعلي إرجاع الفضل في انطلاق السينما نحو آفاق جديدة إلي وجود جيل من الشباب أقل تحيزا وتحزبا عن ذي قبل، وأكثر تطلبا للكمال الفني.

وفِي محاولة منه لكشف المجهول من مصير هذا التجدد في الفن السابع، تنبأ بأن ثقة المنتجين بالمخرجين الجدد ستزداد علي مر الأيام، وبأن السينما لن تستمر عَلي ماهي عليه مجرد أداة لسرد قصة، بل ستتحول إلي وسيلة تعبير حقيقية، أخذا منها بسبيل التطور الطبيعي الذي سبق إليه مخرجون مجددون من الجيل القديم أمثال رينيه كلير وجان رينوار وروبير بيرسون.

وتتحقق نبوءة الفنان الفرنسي، فمن سنة إلي سنة تتجدد السينما كما يتجدد الربيع عاما بعد عام.

بيد أن السينما في تجددها وتغيرها إنما تتجدد وتتغير علي سنة الحياة.

ففي زمننا هذا، زمن الصراع المرير بين القديم والجديد، كان لا بد وأن يكتب الإنتصار للجديد.

فمن السنة التي كشف فيها الان رينيه عن المجهول أي من حوالي عشر سنوات، تجدد في السينما العالمية كثير.

تغيرت خريطة السينما، انطفأت أسماء، ولمعت أسماء. لمع اسم رومان بولانسكي البولندي صاحب “قتلة مصاصي الدماء البواسل ، عفوا أنيابك في عنقي” وميلوس فورمان التشيكي مخرج “غراميات شقراء” وبوفيدربرج السويدي خالق “الفيرا ماديجان” وبازوليني الإيطالي الذي أخرج “الشحاذ” وليستر الإنجليزي مبدع “بيتوليا” ولولوش الفرنسي المشهور برجل وامرأة، وستانلي كوبريك الأمريكي منشد “أوديسية ٢٠٠١” وغيرهم كثير.

تغيرت خريطة السينما، انطفأت أسماء، ولمعت أسماء. لمع اسم رومان بولانسكي البولندي صاحب “قتلة مصاصي الدماء البواسل ، عفوا أنيابك في عنقي” وميلوس فورمان التشيكي مخرج “غراميات شقراء” وبوفيدربرج السويدي خالق “الفيرا ماديجان” وبازوليني الإيطالي الذي أخرج “الشحاذ” وليستر الإنجليزي مبدع “بيتوليا” ولولوش الفرنسي المشهور برجل وامرأة، وستانلي كوبريك الأمريكي منشد “أوديسية ٢٠٠١” وغيرهم كثير.

ويتتابع عرض أفلام غاية في الغرابة، لم يسبق لجمهور السينما أن شاهد مثلها من قبل. ووجه الغرابة فيها إنما يرجع إلي أنها أعمال فنية جادة تبحث عن معني الأشياء، وتعمل علي نجاح الإنسان في أن يتجاوز نفسه فيتغلب علي الأنانية والغضب والكراهية والخوف، أي علي كل الرذائل التي التي تنتهي عادة بمن أصيب بها إلي الإنحدار نحو مرتع مصاصي الدماء.

يعرف الفيلسوف الألماني هيجل الفن بأنه صراع ضد الطبيعة.

وغني عن البيان أنه لا مكان للفن السينمائي حسب تعريف هيجل في مجتمع يسود فيه الذوق التجاري ويتحكم رأس المال „سواء كان أهليا أم حكوميا“ في لحظات الخلق وهي جد نادرة.

إن ايفالد شورم المخرج التشيكي ، صاحب فيلم ” شجاعة كل يوم ” يري أن سر المعنى و أصل الأشياء كلاهما مختف وراء باب صغير، وأن الخلق السينمائي يرتهن بفتح هذا الباب، إنما لا بد لذلك من طرد التجار من المعبد.

وجان لوك جودار رائد الموجة الجديدة الفرنسية لا يري أن هناك فرقا بين قيامه بكتابة النقد وبين قيامه بتصوير فيلم. إنه الناقد بالقلم والكاميرا معا. ولكن أليس من الغريب أن يتاح النقد لجودار عن طريق أكثر الفنون الشعبية رغم الدور الطاغي الذي ما يزال رأس المال يلعبه في عملية الإنتاج السينمائي، وهو دور لا يساعد علي تهيئة المناخ الملائم للخلق الفني.

كيف نفسر إذن ظاهرة كهذه؟ كيف نفسر أن فنانا مثل جودار استطاع أن يخلق أعمالا سينمائية لا هدف لها إلا النقد والسخرية بالقيم الإجتماعية البالية؟

وأن فنانا آخر مثل أنطونيوني أتيحت له الفرصة، في مجتمع مريض بعبادة المال وتستلبه الأشياء، أن يخرج رائعته “انفجار” هذه التحفة اللونية ذات التركيب الإبداعي، التي ساعدت كل من شاهدها علي اكتشاف أجزاء مستترة من الحقيقة.

وأن فنانا ثالثا مثل ستانلي كوبريك استطاع أن ينشد بالصورة في ملحمة “أوديسة الفضاء ٢٠٠١” مجد الحياة بكل أسرارها وتحولاتها اللانهائية من فجر الإنسانية حتي عصر الإنطلاق في الفضاء.

لاتفسير لهذه الظاهرة إلا في وجود ظواهر أخري أقوي من كل حواجز المال والبيروقراطية والتزمت وانعدام الفهم، هذه الحواجز التي تقف سدا حاجزا أمام الإبداع الفني السينمائي.

وأظهر ما في هذه الظواهر :

أولا: ذلك الإنتشار الهائل لنوادي السينما وجمعيات الأفلام، ودور عرض سينما الفن والتجربة.

ثانيا: ذلك الجمهور من الشباب الذي يرتهن استمرار السينما أداة للتعبير الفني بإقباله علي دور العرض.

لقد كان من ثمار غلبة عنصر الشباب علي جمهور السينما أن أصبح من اللازم لاستمرار جذب الشباب إلي السينما أن تعالج مشاكل الجيل الجديد بمعرفة شباب السينمائييين، ومن هنا جاءت فرصة إتاحة العمل السينمائي لعدد كبير من الشباب، مما أدي إلي ميلاد سينما أخري يجري في عروقها دم جديد.

وحينما يتناول مخرجو هذه السينما مشاكل الشباب بالمعالجة فإنما يتناولونها من خلال رؤي تختلف تماما عن رؤي مخرجين في صيف أو خريف العمر.

إن هؤلاء المخرجين، وقد انقطعت كل صلاتهم بمشاكل الشباب منذ أمد بعيد، لا يستطيعون أن يتناولو هذه المشاكل في عمق، إن تناولهم لها لا بد وأن يجيء مشوها لأنه وليد الأسي علي لحظات عمر ولت، والندم علي فرص حية ضاعت والنواح علي فردوس مفقود.

وعلي النقيض من ذلك أمر مخرجي السينما الشابة، فسن العشرين عندهم ليست بسن الربيع لإنهم يعرفون „بحكم معايشتهم لواقع الشباب المر“ أن الشباب يواجه في هذه السن تحديات إثبات الوجود في مجتمع معاد كل مافيه يعمل جاهدا إما علي احتوائك و إما علي لفظك.

وإذا تتبعنا أفلام السينما الشابة، وجدنا أن نظرة الأبطال فيها للحياة نظرة جادة صارمة مشوبة بالحزن أحيانا، وبالخوف المتدثر بثوب الثورية أحيانا أخري.

“فجاك رادو” بطل الفيلم الأمريكي “الحافة” الذي أخرجه “روبرت كرامر” يشترك مع رفاق له في اللجنة الثورية التي تكافح من أجل السلام في فيتنام، ومن أجل الحقوق المدنية، غير أنه سرعان ما يقع فريسة لليأس، فيختار أقصر طريق للتغيير في رأيه: طريق الإغتيال السياسي.

وفي الفيلم الكندي “القطة في القفة” من إخراج “جرو” تصف باربارا حبيبها كلود فتقول “يظنني خائفة في حين أنه هو الخائف، إنه يخاف الحياة”

وكلود، هذا الرجل الخائف من الحياة، لايجيد إلا استعمال لغة الثوار، وكثيرا ما يتساءل عن جدوي هذا الإلتزام الشفوي.

“هل أنا متمرد؟ لاأعرف. ما أكثر العبارات والكلمات التي أود لو استطعت التحرر منها”

إنه يطمح إلي تغيير هذا العالم، ولكن التغيير يرتهن بالمعرفة؛ فليرحل إذن إلي الريف ليفهم العالم من خلال تأمل الطبيعة وقراءة الفلسفة!!

وهكذا يظن كلود أنه سائر بفضل هذا السلوك الطفلي التآمري في طريق تغيير العالم.

وقد يكون اكثر أفلام الشباب فهمًا لمأساتهم وعمقا في تناولها الفني هو فيلم المخرج المجري استفان زفايو “عصر الأوهام”، فبطل هذا الفيلم “جانوس” متخرج في كلية الهندسة ومتخصص في الهندسة الإلكترونية. كان يتوهم لحظة تخرجه أنه يحمل جواز مرور نحو مستقبل مشرق ، غير أنه الآن في قبضة الضياع ، فهذا العلم الذي يُحسنه لا يفتح له أبواب السيادة علي العالم. إن الحياة أكثر تعقيدا مما كان يظن، أكثر تعقيدا من الآلات الإلكترونية، فالآلات يعلم عنها الكثير، كل جزء منها له وظيفة دقيقة محددة، أما الحياة فهي عالم غامض كله أسرار، عناصره الأولي ما تزال مجهولة استعصي فهمها عليه.

ويتمرد الشاب، ويسري الشك في دمه سريان السم. إن الناس جميعا في نظره كاذبون، مخادعون مستهترون، لا تنطوي قلوبهم إلا علي العداء له. لا فائدة إذن في هذا الدبلوم الذي يحمله ولا في هذا العلم الذي يختزنه، فهما لن يفتحا له باب اليقين إلي مستقبل يليق بعلمه. فالجيل القديم يقف حجر عثرة في الطريق علي أهبة الإستعداد لاستغلال الشباب، ولن يتخلي أبدا عن مراكزه. ان هذا الجيل هو الحائط العازل الذي يجب العصف به، حائط الباهتين المترهلين الصفر من المواهب، هؤلاء الذين يقودون ويخططون ويصدرون الأوامر والتعليمات ويتصرفون بأساليب بالية وعتيقة، هؤلاء الجهلة بماهية التكنولوجيا، وبروح العصر. ورغم ذلك يغدق لهم العطاء.

وكما كانت إيطاليا موطن الواقعية الجديدة فإنها تعتبر حاليا موطن السينما الشابة الغاضبة، فهناك “سالفاتوري سامبيري” مخرج فيلم “شكرًا يا عمتي” و “روبيرتو فاينزا” مخرج فيلم “التصعيد” وكلاهما تقل سنه عن الخامسة والعشرين وكلاهما قد تأثر بالثورة التي أحدثها المخرج ماركو بللوشيو في حقل السينما الشابة بإيطاليا.

وبطل فيلم “شكرًا ياعمتي” ابن رجل ثري تربطه بعمته علاقة سوء، وهو يعاني من وهن في إرادته وضعف في خلقه يعجزانه عن الإحتجاج علي طريقة الحياة في الدغل المحيط بفنيسيا، ويقعدانه عن التمرد.

وبطل فيلم “شكرًا ياعمتي” ابن رجل ثري تربطه بعمته علاقة سوء، وهو يعاني من وهن في إرادته وضعف في خلقه يعجزانه عن الإحتجاج علي طريقة الحياة في الدغل المحيط بفنيسيا، ويقعدانه عن التمرد.

وكذا الحال بالنسبة لبطل فيلم “تصعيد”، فهو الآخر ابن لرجل من رجال الرأسمالية الإيطالية الجديدة، هارب من مسؤولياته، لا يهمه في شيء أن يعيش مليونيرا صاحب سطوة في الفردوس الإستهلاكي.

ويعد “ماركو بللوكيو” رائد الموجة الغاضبة في إيطاليا، وله فيلمان أحدثا دويا هائلا في وسط الدوائر السينمائية والسياسية: الأول “قبضات في الجيب” والثاني “الصين قريبة” وكلاهما مرآة صادقة للفوضي الثقافية التي يعاني منها الشباب في إيطاليا حيث يحكم يسار الوسط، ولانعكاس أثر هذه الفوضي عليهم في شكل اضطرابات عاطفية. وتتسم نظرة ماركو بللوكيو إلي الحياة السياسية والجنسية في إيطاليا بأنها نظرة مخرج شاب ساخر متحرر من هذا الحنين الرقيق إلي الماضي الذي تتميز به أفلام فيلليني. ومن هذا البرود العلماني الذي يغلف أفلام أنطونيوني ومن هذا التناول المرح السطحي السوقي الذي اشتهر عن كل من بيترو جيرمي وجريجوريني، ولعلنا لا نغالي إذا ذكرنا أن أغلب أفلام السينما الشابة إنما تصور حياة الشباب في مجتمعات مفتوحة استبد بها القلق والتردد في الاختيار بحيث أصبح التمرد عليهالا معني له.

ولا غرابة فى هذا لان المجتمع الذى يفيض بالحماسة والحيوية, ويلتزم بنظام خلقى معين وبقواعد سياسية ودينية محددة, هذا المجتمع هو الذى يكون مسار التمرد فيه مرسوما فى وضوح.

والتمرد في مثل هذا المجتمع يتخذ أشكالا متنوعة، فالمتمرد قد يكون مفكرا حرا، أو مناصرا لدريفوس أو معاديا للحرب إلي آخر ذلك.

وعلي النقيض من ذلك المجتمعات الغربية المعاصرة فهي بحكم أنها مجتمعات قلقة ومترددة في اختياراتها، وأكثر انفتاحا من أي عهد، فإن الشباب بها قد أصبح أسير حيرة الإختيار بين الإندماج فيها أو الرفض لها.

وليس من نتيجة هذا القول إن الإلتزام الأيديولوجي قد فقد كل معني له لدي الشباب.

فالأزمات التي يتناولها بالمعالجة المخرجون الشبان داخل المجتمعات الغربية ما تزال في أصولها وجوهرها ذات طابع سياسي في الغالب الأعم من الأفلام، فالوعي بالإضطهاد الذي تعاني منه مقاطعة كويبك الفرنسية في قارة يسودها الأنجلوساكسون, هذا الوعي هو نقطة البدء في رفض كلود للحياة السهلة وتعلقه بحب باربارا في فيلم “القطة في القفة” وتردد فابريزيو في قبول الإلتزام السياسي الذي يعرضه عليه صديقه الشيوعي سيزار هو محور محاولاته التحرر من عائلته، ومن الوسط البورجوازي الخانق المحيط به، وهي المحاولات التي يدور حولها فيلم برتولوتشى “أول الثورة”

وعلي هذا فإن أميز ما يميز السينما الشابة ليس فقط فقدانها للطابع السياسي، وإنما انطباعها الصادق بجزع الشباب وحيرته وضياعه وعجزه عن التمييز بين الخير والشر.

ولعل تفرد السينما الشابة بهذه الخصائص الفريدة خير شهادة لها، وأقوي دليل علي أن السينما، باعتبارها لغة العصر، تستطيع أن تكون تعبيرا ذكيا وصادقا عن مشاكل الشباب مستقبل الإنسانية.