صايع بحر، أم صايع سينما.. أتذكر أنه، في زمن غير بعيد، كان المعتاد أن يطرح للعرض في دور السينما، أثناء أيام الأعياد، ما بين تسعة وأحد عشر فيلماً.

ولأمر ما، أخذ عدد الأفلام المطروحة في تلك الأيام، يقل شيئاً فشيئاً، على مر الأعوام إلى أن وصل في العيد الأخير، وعلى غير المعتاد، إلى فيلمين فقط، وهو رقم يؤذن، إذا استمر باختفاء صناعة سينما، كانت حديث الناس من الخليج إلى المحيط على امتداد سبعين عاماً، من عمر الزمان.

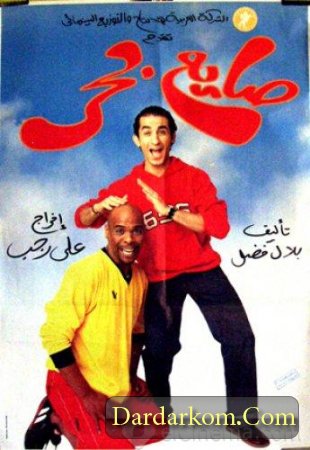

وعلى غير المعتاد، كان الفيلمان، وهما “الباشا تلميذ” و”صايع بحر” لمخرجين مستجدين “وائل إحسان” و”علي رجب”.

فكلاهما، كما هو معروف لم يبدأ مشورا الإخراج إلا مع غروب شمس القرن العشرين.

وكلاهما لا يزيد رصيده من الإخراج، على فيلمين روائيين طويلين، هما بالنسبة للأول، أي إحسان “اللمبي” و”اللي بالي بالك” وبالنسبة للثاني “رجب” “شجيع السيما” و”الأجندة الحمراء”.

وعلى غير المعتاد، مرة أخرى، قام فيلماهما الجديدان على سيناريو من تأليف شخص واحد هو الآخر مستجد في عالم التأليف السينمائي، ليس له سوى تجربة وحيدة “حرامية في كي جي 2”.

وهذا الشخص “بلال فضل”. ولأن الصفة الغالبة على أفلامنا في هذه الأيام هي اللهو واللعب، وخاصة ما يجري اختياره من بينها للعرض أثناء أيام الأعياد.

ومما يعرف عن “بلال” أنه صاحب قلم جاد، لا يجنح إلى الإسراف في الإسفاف فقد توقعت أن يكون الفيلمان من نوع الملهاة، ذلك النوع القائم على سوء التفاهم، غير المبالغ فيه، وعلى تجسيم العيوب الانسانية، لا لغرض سوى نقد هذه العيوب نقداً لاذعاً ورقيقاً معاً.

وفعلاً، جاء الفيلمان على هذا النحو، طابع كليهما هزلي، وإن كان، وعلى غير المتوقع، انحدر هزل “صايع بحر” إلى غلظة منقطعة النظير فكان أن تحولت الملهاة فيه إلى “الفارس” وهو بالبلدي التهريج.

فسيناريو الفيلم، والحق يقال، قد افلتت خيوطه تماماً من يد مؤلفه، فاعتمد على تلفيق الحوادث، وحشد المواقف الهزلية، دون مراعاة لأي منطق، سوى منطق انتزاع أكبر كمية ضحك من حلق المتفرجين.

وبالتالي أصبح الفيلم عبارة عن مشاهد مفككة غير مرتبطة، تدور مع معان لم يجر تقديمها بجلاء ومنطق واضح، يترتب لاحقه على سابقه.

ومن هنا، عجزها عن أن تبث فينا، أي احساس بمشاكل “حنتيرة”، أحمد حلمي بطل الفيلم، في صورها المختلفة.

فلم نفهم سر انتقاله من مهنة إلى أخرى.

لماذا هو تارة مطرب في زفة، وتارة بائع على رصيف أو متسكع إما على شواطئ البحر، وإما على أرصفة الميناء.

وتارة أخرى نصاب أو لص، أو موصل للممنوعات عند تاجر مخدرات.

ولأن الانتقال كان مفتعلاً، وانتهاء أشد افتعالاً، فقد عجز أن يشدنا له، وللهفة على انتظار ما هو آت من حوادث.

ولم ينحصر الخلل في رسم شخصية “تنبورة” بل شمل شخوص سيناريو الفيلم الأخرى، بدءًا بأم “حنتيرة”- سعاد نصر، وأبيه – لطفي لبيب. وصديقيه – ريكو ومحمود عبد المغني.

وانتهاءًا بأحمد راتب وخطيبته- لانا وحبيبته ثم زوجته ياسمين عبد العزيز، هي وأمها “خيرية أحمد”، ثم حماته في نهاية المطاف.

فقد جرى رسمها بطريقة كاريكاتورية، دون صدق، ودون الاقتراب من الواقع، ولو قليلاً.

حتى أن بعضها من فرط تهميشه بشكل مخل أصبح وجوده مثل عدمه.

فإذا لم يكن من بين شخوص السيناريو أصلاً، وتبعاً لذلك لم يظهر، ولو في لقطة يتيمة كان بها، فلم يفقد الفيلم شيئا.

ومن بين هذه الشخوص أذكر على سبيل المثال شخصيتي “هيما” و”عمده”، وأدى دوريهما المطرب الأسمر “ريكو” و”محمود عبد المغني”.

فمن المفروض أن كليهما يكون مع “تنبورة” ثلاثياً صايعاً، تدور حوله الأحداث وجوداً وعدماً.

ولكنهما تحولا في الفيلم إلى شخصيتين مهمشتين، فالأول لم يغن سوى نصف أغنية، والثاني كاد ينحصر دوره في بيع أشعاره إلى شاعر آخر، أثناء قيامه بخدمته في مقهى حيث كان يعمل نادلاً.

وبعض مشاهد الفيلم كان يمكن الاستغناء عنها هي الأخرى، دون أن يؤثرذلك في سياق الأحداث أي تأثير.

مثل مشهد مدرس الفلسفة “أحمد راتب” الذي آثر العمل في المقابر، إثر صدمة اكتشاف خيانة زوجته، أو شيء من هذا القبيل.

أو ذلك المشهد الذي ليس له في السخف مثيل، حيث نرى عجوزاً يلقي بنفسه في البحر، طلباً للموت، دون أن نعرف لذلك سبباً.

يبقى لي أن أقول أنني لم أر الاسكندرية قبيحة مثلما رأيتها في “صايع بحر”.

ولا غرابة في هذا، فالفيلم ينضح قبحاً في كل شيء.

ولا أدل على ذلك من حواره الشديد الغلظة والابتذال والمشوب أحياناً بقلة أدب، لا يقصد بها سوى دغدغة حواس السوقة من الناس.

الشيء الوحيد الجميل، وسط كل هذا القبح هو وجه النجمة “ياسمين”، لاسيما وهي في البيت، شعرها مرسلاً، بعيداً عن أعين الذئاب، متحرراً من الحجاب.