كان مأخوذاً عن قصة “نيقولا والكسندرا” للكاتب “روبرت ماس” اشترى “سام سبيجل” حق تحويلها إلى عمل سينمائي وهو منتج “لورنس العرب” و”جسر على نهر كواي”.

كان أحد الأفلام الضخمة التي تنفق عليها الملايين بغير حساب. وكان مُقدراً له أن يستمر عرضه في عاصمة مصر مدة تطول إلى أسابيع.

ولأمر ما جاء عرضه بعد منتصف شهر يناير سنة 1977 بقليل، وربطت الرقابة على المصنفات الفنية بين أحداثه الملحمية، وبين وقائع 18و 19 يناير المسماة فى قول بانتفاضة شعبية وفي قول آخر بانتفاضة الحرامية، فكان أن سحبت قرار إجازتها له بعد أسبوع واحد من عرضه، وذلك بحجة أنه فيلم “بلشفى”.

ولفهم هذا الموقف الرقابي، قد يكون من اللازم المفيد سرد بعض أحداث مأساة آخر القياصرة “نيقولا والكسندرا”.

تبدأ سيرة القيصرة والقيصر فى الفيلم بلحظة فرح، حين يزف الأطباء إلى صاحب روسيا بشرى أن زوجته قد انجبت له- وبعد أربع بنات- ولي عهد وزنه ثمانية أرطال يرث الأرض ومن عليها، غير أن الفرح لا يدوم فثمة حرب ضروس مع بلاد الشمس المشرقة تنتهي بالأسطول الروسي فى قاع المحيط الهادي حطاما.

وولي العهد المريض بالهيموفيليا “نزف دم وراثي جاءه من أمه حفيدة الملكة فيكتوريا”، ولا يُرجى له شفاء.

وولي العهد المريض بالهيموفيليا “نزف دم وراثي جاءه من أمه حفيدة الملكة فيكتوريا”، ولا يُرجى له شفاء.

والقيصرة امرأة متعجرفة تنحدر من أصل ألماني، رسالتها فى الحياة الحفاظ على سلطات القيصر كاملة غير منقوصة ولابنهما العليل من بعده، تعتقد في الخزعبلات، إذا ما اصطدمت مصالحها بالعلم وقوانينه لجأت إلى الدجل والشعوذة.

اللعنه

وهي في بحثها عن الخلاص لوحيدها تلتقي برجل يتاجر في الدين اسمه “راسبوتين”.

ومع هذا اللقاء تتشابك خيوط المأساة، وتتصاعد إلى حيث نرى القيصر وأفراد عائلته السته قريباً من النهاية، وقد ساقتهم العاصفة المميتة إلى مشارف سيبريا سجناء (يولية سنة 1918).

وهذه النهاية تمهد لما هو أبشع ففي المشهد الأخير من الفيلم نرى نيقولا والكسندرا وأولادهما، وهم يُقتلون جميعاً برصاصات تنطلق من فوهات بلاشفة قساة .

وهذه المذبحة جرى تصويرها وكأنها مذبحة أبرياء، بقصد أن يخرج المتفرج متأثراً، متعاطفاً مع آل رومانوف، غاضباً على البلاشفة غلاظ القلب.

ومع ذلك فالرقابة عندما جنحت لمنع “نيقولا والكسندرا”- بعد اليوم السابع- تذرعت بأنه خطر على النظام العام بمقولة أنه يحمل من التأييد للثورة البلشفية الشيء الكثير!!

. بعد السقوط .

هناك إذن خلطٌ شديد.

هناك رقابة المشكلة معها أنها لا تعرف أين هي، ماذا يٌراد منها. إلى أين اتجاهها، وفى سبيل أية غاية أو هدف.

وعلى كُلٍ فالثابت أنها، وهي تطيح “بنيقولا والكسندرا” قد أستندت إلى المادة التاسعة من قانون الرقابة رقم 431 لسنة 1955.

وهي نفس المادة التي أستندت إليها بعد ذلك بست سنوات عندما كشرت عن أنيابها لفيلمي “درب الهوى” و”خمسة باب” فسحبت ترخيصيها لهما بالعرض على امتداد أرض مصر.

ماذا تقول هذه المادة التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب أصحاب الأفلام يعيشون من اساءة استعمالها في رعب وعذاب؟

ماذا تقول هذه المادة التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب أصحاب الأفلام يعيشون من اساءة استعمالها في رعب وعذاب؟

تقول أن السلطة القائمة على الرقابة يجوز لها أن تسحب الترخيص السابق اصداره فى أي وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة .

وغني عن البيان أن المقصود بتلك الظروف في ضوء التفسير الصحيح للمادة هو ما تعلق منها بالنظام العام وحسن الآداب ومصالح الدولة العليا.

وبديهياً أن ظروفاً هذا شأنها تتغير بين يوم وليلة. وبالنسبة للفيلم لا يتصور تغيرها بعد انقضاء أيام معدودة من عرضه. وهذا التفسير الصحيح ضربت به الرقابة عرض الحائط. فبعد سبعة أيام لا تزيد من عرض “نيقولا والكسندرا”.

وبعد ستة عشر يوماً من عرض “خمسة باب” أصدرت قرارها بسحب الترخيص لهما بالعرض العام.

وقد اعترفت لنا أنها منعت الفيلم الأول- وهو أمريكي الجنسية- لأنه بلشفي، وهو اتهام ثبت أنه إلى التخليط الشديد أقرب. أما فيلم “خمسة باب” فقالت تبريراً لمنعه أنه قد اتضح لها- بعد عرضه- أنه “أحدث انطباعاً سيئاً لدى الجماهير”.

.اليتيم المجهول.

والمقصود بالجماهير مقال يتيم نشرته جريدة أخبار اليوم فى العشرين من أغسطس سنة 1983 حمل رأياً نسب إلى مجهول تستر وراء توقيع “مصري”.

وهذا الرأي يعترض على “خمسة باب” يقول فيه ما قاله مالك فى الخمر، يستنفر وزير الثقافة إلى التدخل حماية للآداب.

مرة أخرى تتعثر الرقابة فى الخلط. ولا تفرق بين الجماهير ومقال يتيم مجهول الصاحب.

فالفيلم بحكم أنه عمل فني يمكن أن تختلف من حوله الآراء، ولا يشترط فيه أن يكون موضع استحسان الجميع بلا استثناء، فاختلاف الآراء فى شأنه- قبولاً أو رفضاً- أمر وارد فى جميع الظروف والأحوال.

وعلى كُلٍ فلا يمكن أن يتصور فى الجدل أن يكون مقالاً يتيماً مجهول الصاحب من قبيل الظروف المستجدة التي عناها القانون، والتي تبيح للرقابة سحب قرارها بالترخيص. فمثل هذه الظروف يشترط لتوافرها:

أولاً: أن تكون ظروفاً واقعية أو قانوية جديدة.

ثانياً: أن تكون من شأن توافرها تقويض الأساس القائم عليه القرار الصادر بالترخيص.

ثالثاً: أن تكون غير واردة فى تقدير السلطة المختصة وقت الترخيص.

ولا يُعقل أن يكون لمقال وحيد كل هذا التأثير وباستبعاده كسبب معقول للحكم على “خمسة باب” بالإعدام، فكيف كان للرقابة إذن أن تعرف أن الفيلم قد أحدث انطباعاً سيئاً لدي الجماهير؟

فمن المعروف أن مصر لا يوجد بها معهد أو أسلوب علمي لقياس الرأي العام كما أن هذا القول غير مقبول منها وهي التي رخصت للفيلم بالعرض العام بعد أن قدرت أن المجتمع المصري قد تطور وأصبح يتقبل هذه النوعية من الأفلام .

وليس من شك أن الإقبال على مشاهدته هو خير معيار وخير دليل على أن الجماهير بريئة من تهمة العداء لخمسة باب وغيره من الأفلام .

.مذبحة الأفلام .

ومن أسباب هذا الخلط الجهل بطبيعة العمل السينمائي، بأنه شكل متميز من أشكال التعبير عن الفكر لا يجوز الحجر عليه إلا في أضيق الحدود.

وهذا الجهل والسكوت عليه أديا إلى مزيد من التخبط فى الأحكام الرقابية، إلى زحف غير مقدس للمنح بحيث أصبحت الأفلام تهمة، وإجازتها تهمة أخطر، وأخذت المعرفة بينها وبين الرقابة شكل المذبحة.

فكل فيلم هو بالضرورة صوت الرذيلة يحمل تخريبا للنفوس.

ونظرة طائرة على بعض الأفلام الأجنبية الممنوعة تؤكد فساد هذا الاتجاه وخطورته على حرية التعبير.

.خطوة..خطوة.

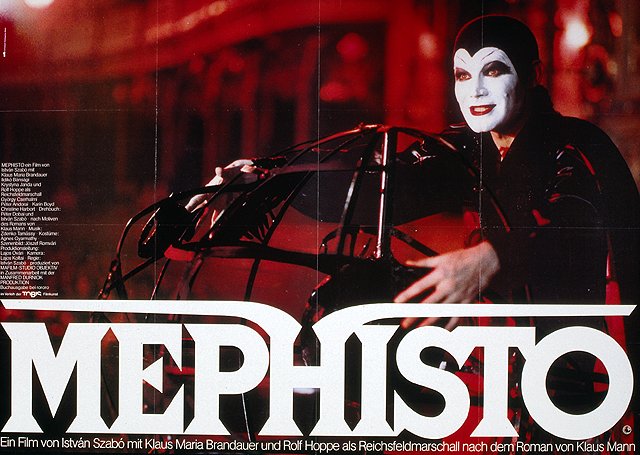

فمفيستو واحد من أهم الأفلام فى تاريخ الفن السابع جاء إلى الرقابة تسبقة سمعة أنه أول فيلم مجري يفوز بجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي (1981).

موضوعه يدور حول المثقف الشريف عندما يدخل مصيدة المهادنات.. كيف يتهاوى وينهار متذرعاً بحجج وتبريرات زائفة مثل “إذا لم أفعل ذلك فغيري سيفعل ما هو اسوأ”. “أنا بذلك أستطيع أن أفعل شيئاً أساعد به أصدقائي” “أنا أدافع عن الثقافة وقيمها”، “على المرء أن يتلاءم مع الظروف”، “الواحد لا يعيش إلا مرة واحدة”، “من حقي أن استغل مواهبي”. وفى نهاية المطاف يجد نفسه وحيداً، لم تنفعه كل تهادناته، كل تحالفاته مع الشيطان.

موضوعه يدور حول المثقف الشريف عندما يدخل مصيدة المهادنات.. كيف يتهاوى وينهار متذرعاً بحجج وتبريرات زائفة مثل “إذا لم أفعل ذلك فغيري سيفعل ما هو اسوأ”. “أنا بذلك أستطيع أن أفعل شيئاً أساعد به أصدقائي” “أنا أدافع عن الثقافة وقيمها”، “على المرء أن يتلاءم مع الظروف”، “الواحد لا يعيش إلا مرة واحدة”، “من حقي أن استغل مواهبي”. وفى نهاية المطاف يجد نفسه وحيداً، لم تنفعه كل تهادناته، كل تحالفاته مع الشيطان.

ولكن يبدو أن الرقابة لا تريد لأحد أن يتعلم درس”مفيستو” أن يستفيد من أخطاء الآخرين، فكان أن منعت الفيلم، أعادت نسخته من حيث أتت، إلى شركة فوكس للقرن العشرين.

“وحمر” هو الآخر جاء إلى الرقابة تسبقة سمعة أن شركة “بارامونت” صرفت علىه أربعين مليون دولار، وأنه فيلم سياسي غرامي، الحب فيه قصة آخاذة متميزة، تدور حول نفرٌ من الناس التحمت حياتهم بوقائع صاخبة جرت في أزمنة باهرة لن تتكرر أبداً.

وهذا التميز في قصة الحب رأته الرقابة- بحكم الاعتياد على قصص الحب التافه في السائد من الأفلام- رأته رذيلة تستوجب حرماننا من مشاهدته حماية لنا من الحب غير التافه الذي كان بين “ريد” (وارن بيتى) صاحب كتاب “الأيام العشرة التى هزت العالم” وبين “لويز براينت” (ديان كيتون)، تلك الفتاة التي ولدت مثل “ريد” في مدينة “بورتلاند” من أعمال ولاية “اوريجون”، انغمست منذ الصبا فى الدعوة الى تحرر المرأة، ثم رحلت بعد طلاقها من طبيب فى تلك المدينة فى أعقاب “ريد” إلى نيويورك حيث ارتبطا بالزواج.

وحياتهما المشتركة التي اعتبرتها الرقابة خطرا كبيراً يتهدد النظام العام- هذه الحياة كانت من النوع العاصف. فما أكثر الهزات التي تعرضت لها بسبب غياب “ريد” الطويل بعيداً على طريق السياسة، وبسبب سحابة حب عابر بينها وبين كاتب المسرح “اوجين اونيل” (جاك نيكلسون).

.غضب الرب.

وعلى مر الأيام يشتد الطوفان، يتكاثر المنع، تفتعل له الأسباب.

فـ”فيكتور وفيكتوريا” إخراج “بليك ادواردز” وتمثيل زوجته “جولي اندروز” و”توتسى” إخراج “سيدنى بولاك” وتمثيل “داستن هوفمان” يُمنعان لا لسبب سوى أن الرجال والنساء على حد سواء ينتحلون شخصيات من الجنس الآخر.

“والبحث عن جودبار” إخراج “ريتشارد بروكس” وتمثيل “ديان كيتون” و”الجوع” إخراج “توني سكوت” وتمثيل “كاترين دي نيف” لا يُرخص بعرضهما لاحتوائهما على مشاهد جنسية تتنافى مع الطبيعة الأخلاقية للسينما.

“والبحث عن جودبار” إخراج “ريتشارد بروكس” وتمثيل “ديان كيتون” و”الجوع” إخراج “توني سكوت” وتمثيل “كاترين دي نيف” لا يُرخص بعرضهما لاحتوائهما على مشاهد جنسية تتنافى مع الطبيعة الأخلاقية للسينما.

واثنان في واحد” للمخرج “جون هيرتنيلد” وتمثيل “جون ترافولتا” يُحال بينه وبين العرض لأنه يبدأ بصوت آت من بين النجوم يتحدث مع الممثلين، يتحاور معهم مفاضلاً بين الحياة هنا على الأرض وبينها هناك بعيداً فى السماء.

و”سنة الحياة في خطر” إخراج “بيتر فير” وتمثيل “ميل جيبسون” لا يُرخص له لأن قصته عن الأيام الأخيرة من حكم الرئيس “سوكارنو”، كيف انقلب العساكر على نظامه.. كيف سالت الدماء أنهارا.

وهكذا.. وهكذا تختنق السينما بطوفان المنع يصل إلى الذروة بصدور قرار يحظر أفلام شركة “كولومبيا” جميعها وبلا استثناء حتى “غاندي” لم يسلم من القرار ووجد نفسه متهماً.. خارجاً على القانون.

التخليط لماذا؟

ومع هذا كله، فإن هناك ما هو أفدح وأخطر، وأعني به انعدام المعيار الواحد في الحكم على الأفلام.

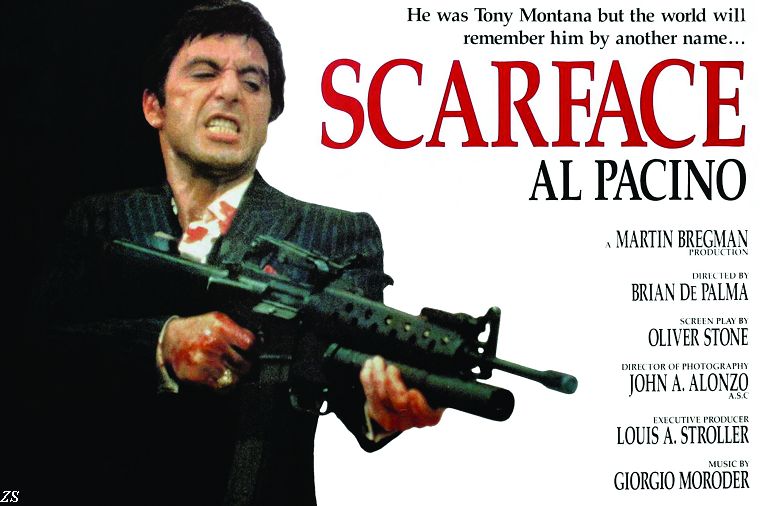

فالرقابة التي ارتأت أن “الوجه المدمر” للمخرج الأمريكى “بريان دى بالما” غير مشوب بعيب العنف فأجازته، هذه الرقابة نفسها انتهجت نهجاً آخر عندما ارتأت أن “شوارع من نار” للمخرج الأمريكى “والتر هيل” فيلما مشوباً بهذا العيب مما يوجب عليها الامتناع عن إجازته.

ولو بدأنا بتأمل الفيلم الأول لوجدناه زاخرا بموانع متفجرة كفيلة ببث الرعب فى قلب أي رقيب، نسف ما قد يكون متبقياً عنده من مدخرات الشجاعة.

فما هي هذه الموانع، ما الذى في “الوجه المدمر” يفزع، يحمل لأي رقيب الهمّ والغمّ؟

فيه كمٌّ مهول من العنف لو وزّع على عشرات الأفلام لفاضت دماءً ودماراً. ولا غرابة فى هذا فمخرجة اشتهر بالتعطش للدماء، رأيناها حمراء تسيل بلا حساب فيما اتيح لنا أن نشاهده مما جادت به قريحته من أفلام . وفيه كذلك مشاهد للكوكايين وشمه فى العربات الفارهة والقصور والأوكار، لم تقع على مثلها عين من قبل.

ولا عجب في هذا “وأوليفر ستون” كاتب السيناريو له خبرة طويلة فى عالم تهريب المكيفات وغرائبه، لمسناها في “قطار منتصف الليل السريع” ذلك الفيلم الذى يعرض لحياة مهرب مخدرات شاءت له الأقدار أن يُزَّج به فى واحد من سجون تركيا حيث لاقى أهوالاً يشيب لها الولدان. وفيه مشهد ختامي، لعله واحد من أكثر مشاهد العنف عنفاً.

ولا عجب في هذا “وأوليفر ستون” كاتب السيناريو له خبرة طويلة فى عالم تهريب المكيفات وغرائبه، لمسناها في “قطار منتصف الليل السريع” ذلك الفيلم الذى يعرض لحياة مهرب مخدرات شاءت له الأقدار أن يُزَّج به فى واحد من سجون تركيا حيث لاقى أهوالاً يشيب لها الولدان. وفيه مشهد ختامي، لعله واحد من أكثر مشاهد العنف عنفاً.

أمامنا “توني مونتانا” المجرم الكوبي ذو الندبة “ال باشينو”. لقد ذهب شم المسحوق الناصع البياض بعقله. إنه ممسك بمدفع رشاش، تنطلق منه الرصاصات الى القلب من قصره، حتي إذا ما انتهت المعركة الدائرة بينه وبين الفرقة الانتحارية البوليفية التي أرسلها أباطرة الكوكايين للخلاص منه، بسقوطه من شرفة القصر جثة هامدة فى النافورة التي تزين البهو، ران صمت كصمت القبور وسط أشلاء ودمار ودماء.

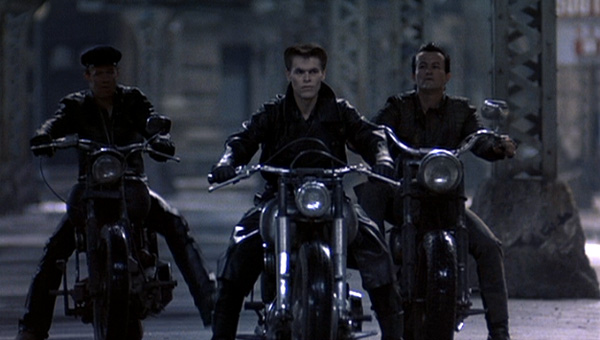

أما “شوارع من نار” فله قصة آخرى لعب فيها الحظ العاثر دوراً كبيراً.

. قصة الحي الشرقي .

هو من نوع الكوميديا الموسيقية الذى ابتدعته هوليوود بدءا من السادس من أكتوبر سنه 1927.

يبدأ بأفراد واحدة من عصابات شيكاغو بالولايات المتحدة في زمن الروك والرول بأنغامه الشابة الصاخبة. إنهم صعاليك يرتدون ملابس من جلد أسود سميك، يضعون على صدورهم الجمجمة شارة الموت، يمتطون دراجات بخارية يسابقون بها الريح، ينطلقون عابثين تحت سمع وبصر شرطة لا تملك من أمر أمن الشوارع شيئا، إذا دخلوا مكاناً أفسدوه، نشروا فيه الذعر والدمار وألسنة النار.

وهم في لقطات الفيلم الأولي نراهم داخل قاعة رقص كبيرة بها حشد هائل من الشباب المراهق يهلل لكلمات تشدو بها إحدى ملكات الروك “ديان لين”. وفي ثوان يصعدون إلى خشبة المسرح يختطفونها، يذهبون بها أسيرة إلى مكان أمين.

ولايكاد ينتهي المشهد إلا ويكون “الشجيع” (مايكيل باري)و “الشجيعة” (امى ماديجان) قد ظهرا.

وكما في أفلام الغرب الأقصي (رعاة البقر) تبدأ المعارك حامية ضارية بين الخير يرمز إليه الفارس الأوحد، وبين الشر تمثله عصابة من الأوغاد.

وطبعاً ينتهي كل شيء بانتصار الأخيار على الأشرار، بإنقاذ المغنية المخطوفة من براثن زعيم العصابة، طاهرة لم يمسسها بشر، بعودتها إلى محبيها عشاق أغانيها معززة مكرمة.

إذا ما تعمقنا الفيلم قليلاً لتبين لنا أنه بلا دماء بلا قتلى من البشر.

قتلاه- إذا جاز استعمال هذه العبارة- من نوع جديد، دراجات بخارية يطلق عليها الشجيع الرصاص من غدراته فى موضع خزان البترول، فتخر صريعة والنار مشتعلة فيها.

ومن هنا اسم الفيلم “شوارع من نار”، واضح إذن من السرد المتقدم أن نصيب الفيلم الثاني من العنف أقل بكثير من نصيب “الوجه المدمر” ورغم ذلك رد الفعل الرقابي اختلف.

الإباحة لفيلم قصر عرضه فى الولايات المتحدة على الكبار، والمنع لفيلم مباح عرضه في نفس الولايات للجميع.

الإباحة لفيلم قصر عرضه فى الولايات المتحدة على الكبار، والمنع لفيلم مباح عرضه في نفس الولايات للجميع.

ما سر هذه المفارقة الصارخة ؟

هنا يتدخل الحظ العاثر.

فوقت عرض “شوارع من نار” على الرقابة ارتكب نفر من الشبان جريمة الحي الشرقي في ضاحية المعادى.

تلوث الجو، صار مشحوناً بهوس الخوف من ذئاب بشرية لا هم لها إلا الاغتصاب، هوس تحريض العدالة على إنزال أشدّ عقاب بتلك الذئاب.

وفي ظل هذا الجو المسموم كان لابد أن يزداد القمع الفكري، أن تنهار معايير التقدير، أن تتقلص رقعة حرية التعبير. وكان لابد أن يصيب الرقابة خوف شديد معه يضيع من الذاكرة التاريخ القريب.

ومن منطلق الخوف هذا نقبت الرقابة في”شوراع من نار” فاكتشفت أن ثمة فتاة اختطفت، وأن شبابنا لو تعرض لفتنة مشاهدة لقطة اختطافها لأندفع من دارالعرض فاقد الوعي، مفسداً فى الأرض.

ومن هنا كان التضاد المحزن بين التبرئة “للوجه المدمر” وبين القضاء على “شوارع من نار” بالإعدام.

المهم فى الأمر أن الرقابة في حيرة، وأشدّ جوانب هذه الحيرة مدعاة للحسرة أنها تفعل مع الفن السابع ما تشاء بغير أسباب وبغير حساب.