عندما أعددت نفسي لأكتب هذه الكلمات عن “السينما المؤجلة” لصاحبه الناقد “محمد سويد”، قفزت إلى ذهني من ظلمات الماضي القريب نتائج استفتاء أجرته مجلة “اليوم السابع” لمعرفة أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية (22 فبراير و2 مارس عام 1987).

تركت قلمي حيث كان وطالبت نفسي أن تبحث عن الخيط الذي ربط في خواطري المنسابة بين هذا الاستفتاء ونتائجه وبين ما كنت قد هممت بكتابته عن “السينما المؤجلة”.

تركت قلمي حيث كان وطالبت نفسي أن تبحث عن الخيط الذي ربط في خواطري المنسابة بين هذا الاستفتاء ونتائجه وبين ما كنت قد هممت بكتابته عن “السينما المؤجلة”.

وبعد تفكير بدت أمامي رابطة أرجّح أنها هي الخيط الذي جذب نتائج استفتاء “اليوم السابع” في سيل الخواطر.

فما هي هذه النتائج، وما هي الرابطة بينها وبين دراسة الناقد البيروتي، تلك الدراسة التي تدور وجوداً وعدماً حول ما يُسمى بالسينما اللبنانية في زمن الحرب؟

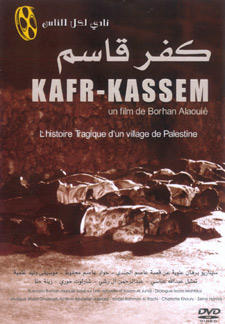

الأفلام العشرة التي هزت السينما العربية وفقاً للاستفتاء، وحسب عدد الأصوات الحاصلة عليها ممن جرى اسفتاؤهم هي: (1) المومياء- شادي عبد السلام (2) الأرض– يوسف شاهين (3) باب الحديد– يوسف شاهين (4) المخدوعون– توفيق صالح (5) بداية ونهاية– صلاح أبو سيف (6) العزيمة– كمال سليم (7) أحلام المدينة- محمد ملص “سوريا” (8) الحرام– هنري بركات (9) عمر قتلته الرجولة– مرزاق علواش “الجزائر” (10) كفر قاسم– برهان علوية “لبنان”.

وقراءة سريعة لهذه النتائج يتبين منها:

وقراءة سريعة لهذه النتائج يتبين منها:

أولاً: أن سبعين في المائة من مجموع هذه الأفلام لمخرجين من أهل مصر.

ثانياً: أن فيلماً واحداً “كفر قاسم” (1974) لمخرج من أهل لبنان، وبالتحديد جنوبه “برهان علوية”.

ثالثاً: إن جميع الأفلام الفائزة، فيما عدا “العزيمة” الذي أنتجه “ستديو مصر” (1939) و”باب الحديد” الذي انتجه واحد من أهل فلسطين “جبرائيل تلحمي” (1956)- جميعها من انتاج مؤسسات القطاع العام على امتداد الوطن العربي من مشرقه “سوريا” حتى مغربه “الجزائر” مروراً بقبلته “مصر”.

ثالثاً: إن جميع الأفلام الفائزة، فيما عدا “العزيمة” الذي أنتجه “ستديو مصر” (1939) و”باب الحديد” الذي انتجه واحد من أهل فلسطين “جبرائيل تلحمي” (1956)- جميعها من انتاج مؤسسات القطاع العام على امتداد الوطن العربي من مشرقه “سوريا” حتى مغربه “الجزائر” مروراً بقبلته “مصر”.

رابعاً: إن “كفر قاسم” إنتاج مشترك بين مؤسسة السينما في سوريا ومخرجه..

وهو فيلم لا يعرض لمحنة الشعب العربي على أرض لبنان، وإنما يعرض لمأساة الشعب العربي في أرض أخرى، هي أرض فلسطين المحتلة، في أيام لها تاريخ فيما بين قرار تأميم قناة السويس وقرار العدوان الثلاثي على الشعب العربي في أرض مصر .

وعنه قال صاحب دراسة “السينما المؤجلة” أنه فيلم “بقى في إطاره الفردي، ولم يشكل في حد ذاته التيار المؤثر والقابل للاستمرار”.

عبقرية المكان

ويستفاد من هذه القراءة أن سينما القاهرة لها نصيب الأسد فيما هو ممتاز وذو تأثير على مسار السينما في الوطن العربي من الأفلام، أما ما عداها من مراكز سينمائية في دمشق وبيروت والجزائر العاصمة وغيرها من أمهات مدن هذا الوطن الفسيح، فهي بإنتاجها المتقطع القليل، ذي التأثير الضئيل، لا تعدو أن تكون روافد سينمائية لتيار سينما القاهرة الجارف.

ولا غرابة في هذا، ففن السينما قد ظهر في الوطن العربي أول ما ظهر على أرض مصر سنة 1912 أي قبل التاريخ الرسمي لظهوره على أرض لبنان بفضل فيلم “مغامرات الياس مبروك” (1929) لصاحبه “جوردانو بيدوتي” المنحدر من أصل إيطالي، والذي “كان يعمل سائق سيارة مياومة عند عائلة جاك تابت بحي السراسقة في الأشرقية”.

وهنا من المفيد التأكيد مرة أخرى على أن انطلاق الانتاج السينمائي في الوطن العربي بدءا من أرض مصر لم يأت من فراغ فمصر بحكم وضعها الجغرافي المركزي الذي يجعلها بمثابة القلب من الوطن الكبير.

وبحكم التقدم النسبي لاقتصادها، ومتعة مدنها الكبرى المشعة ثقافة وفناً وبهجة، فضلاً عن تعرضها لتأثير الأفكار الحرة السائدة في العالم وبالتحديد أوروبا، بحكم ذلك كله كانت مؤهلة لأن تكون قاعدة وطليعة للوطن العربي في الفنون، لاسيما ما كان منها متصلاً بالفن السابع.

لبنان.. أولاً

والعجيب.. العجيب أن هذه الواقعة التي لا منصرف عنها، ولا تخلص منها قد وجدت من يعارضها يكابر فيها وأين؟

على أرض لبنان حيث ثمة أسباب طبيعية حتمت وجود الفيلم التجاري على مراحل متباعدة زمنياً..

أو كما يقول الناقد صاحب الدراسة بحق “من السابق لأوانه الإشارة إلى سينما لبنانية فعلية، يقوم فيها الانتاج على تراكم منتظم (ص 46، 47) ومتى؟

عندما صدرت قرارات التأميمات الكبرى في مصر (1961) لتشمل صناعة السينما، فكان أن انتهز اقتصاد الخدمات في بيروت الفرصة، ففتح الأبواب لبعض الطيور المهاجرة من القاهرة مما عكس ازدهاراً عابراً في انتاج سينمائي هابط بلا هوية..

حروب صغيرة.. أم طائفية

وعن هذه الفترة من عمر السينما في بيروت كتب صاحب الدراسة قائلاً:

“لبنان الستينيات ومطلع السبعينيات عرف فترة فنية غنية، لكنه كان على صعيد السينما يعيش مرحلة انحطاط في الانتاج رغم غزارته واختلاطه بالتجربة المشتركة مع السينما المصرية (يقصد السينمائيين المهاجرين من مصر تخوفاً من التأميم) ولصاحب الدراسة تفسير لظاهرة معاناة السينما على أرض لبنان من انقطاعات مفاجئة تستبعد أي تواصل أو استمرارية أو تكامل في التجارب والأجيال..

فهو يرجعها أولاً إلى وجود خلاف أصلاً حول وطنية لبنان أو بتعبير أدق حول لبنان– الوطن (ص50).

وثانياً إلى قيام تاريخ السينما في لبنان على أفلام وليدة ومغامرات فردية، باء معظمها بالفشل بحكم أنها لم تعط المردود الكافي لاستمرار عجلة الانتاج فضلاً عن بقاء العديد منها أسير العلب، كفيلم “برهان علوية” الأخير “بيروت اللقاء” (1981) .

باختصار هي أفلام لا تشكل تياراً متجانساً يمكن أن يطلق عليه “تسمية السينما اللبنانية”.

باختصار هي أفلام لا تشكل تياراً متجانساً يمكن أن يطلق عليه “تسمية السينما اللبنانية”.

الحرب القذرة

وفي محاولة أخرى منه لتفسير هذه الظاهرة أرجع تقطع مراحل الانتاج السينمائي في لبنان إلى كثرة الحروب “فما أن كانت الثلاثينيات حتى جاءت الحرب العالمية الثانية وعهد الاستقلال..

وما أن كانت الأربعينيات والخمسينيات حتى كانت أحداث عام 1958، وما أن كانت الستينيات مرحلة خصبة للإنتاج التجاري المشترك مع مصر، حتي جاءت حرب الخامس من حزيران 1967، ثم كانت السبعينيات وتقلص نفوذ هذا الانتاج لتحل مكانه بعض المحاولات اللبنانية المتواضعة التي لم تلبث أن عطلتها قذائف الحرب في 13 نيسيان 1975” (ص18)

والغريب أن يتبنى صاحب الدراسة هذا التفسير، ولا يكاد يفطن أن مصر قد تعرضت هي الأخرى للحرب العالمية الثانية، فضلاً عن حروب خمسة مع إسرائيل وحلفائها، ومع ذلك لم ينقطع الانتاج السينمائي على أرضها رغم ما صاحب هذه الحروب من خطوب.

ومهما يكن من أمر، فثمة حرب تصلح تفسيراً لتلك الظاهرة، بل قل سبباً لاعتبار السينما على أرض لبنان- بشروط انتاجها الحالية – مغامرة محكوم عليها سلفاً بالإعدام.

وفي الفصل السابع والأخير من الدراسة وعنوانه “آفاق المستحيل” يجنح صاحبها إلى مزيد من اليأس..

فلبنان يشهد أحداثاً تصرف الانتباه عن التطلع إلى القضية القومية الكبرى، يتفتت، يقع فريسة افتعال نظريتي الخوف المسيحي، والغبن الإسلامي، يغرق في دوامة حرب أهلية بين الطوائف..

نهاية حلم

نهاية حلم

ومع هذا التمزق والتشتت وفقدان الأصل ومن هذا الواقع المتشرذم الأفاق، وعلي خريطته المبعثرة الأطراف، تورط سينمائيو لبنان في توازنات ومعادلات هذه الحرب القذرة. سقط رائدو السينما البديلة أو الأخرى في مستنقع “طوائفية المرحلة” عندما قاموا في أفلامهم برسم صورة للتفكك والتجزئة الطائفية في بنية لبنان على وجه كان لا مفر معه مثلاً من “ملاحظة مسيحية” “ثريا” في “حروب صغيرة” للمخرج “مارون بغدادي” أو شيعية “حيدر” في “بيروت اللقاء” وكذلك مسيحية البطلة وإسلامية البطل في “الانفجار” للمخرج “رفيق حجار”.

ومع بقاء “بيروت اللقاء” في علبه ورفض “حروب صغيرة” في منطقتي بيروت الشرقية والغربية، بدأ طغيان نجاح “الانفجار” في بيروت الغربية على نجاحه في بيروت الشرقية بمثابة نوع جديد من الانقسام المناطقي بالنسبة للفيلم اللبناني (ص104).

وإذا كان الأمر كذلك بالقياس إلى السينما البديلة أو الأخرى، فالسينما كلها على أرض لبنان سواء أكانت سائدة أم نخبوية أم توفيقية وقد اشتدت عليها أزمة تمزق المجتمع، وأخذتها الخطوب والأهوال من جميع وجوهها– هذه السينما قد انكشف أنها بدون بنية تحتية، بدون سوق لتصريف انتاجها .

وأي سينما بغير توافر هذين الشرطين مصيرها حتماً إلى الزوال، وذلك لأنه كما جاء بحق ختاماً للدراسة من العبث اختراق المستحيل بحثاً عن آفاق ليست سوى أوهام.

التجاوز إلى المحتوى

سينما، سينما، وايضا سينما