يكفي إلقاء نظرة على الواقع الفعلي في حياتنا الثقافية السينمائية، لنلحظ ندرة البحوث القائمة على أساس استطلاع أراء الجمهور في مصر فيما يشاهد من أفلام وعلى كل، فرغم هذا الاهمال، ثمة بحث في العوامل التي تجذب هذا الجمهور إلى الأفلام. أو تصرفه عنها نشرته المجلة الاجتماعية القومية في عددها الصادر في مايو 1974.

وأنواع الأفلام المصرية التي يرتادها المشاهدون وفقاً لما جاء في هذا البحث: قد جرى ترتيبها على النحو التالي:

الأفلام المؤثرة (بنسبة 60%)

أفلام المشكلات الاجتماعية (بنسبة 50.9%)

الأفلام الفكاهية (بنسبة 50.3%))

الأفلام التاريخة والدينية (بنسبة28.5%).

ومن الحق علينا أن نستخلص من هذه النتيجة أن الحاجة إلى الأفلام الدينية كبيرة، لاتنقضي، فأكثر من ربع المشاهدين يميل إليها، يقبل عليها، ويقول هل من مزيد.

ومما يدخل في باب العجب العجاب، أنه، ورغم هذا الاحتياج الشديد، فحتى بداية السبعينيات، كان عدد ما أخرج للناس على أرض مصر من أفلام عن الإسلام ستة أفلام لا تزيد.

الاختفاء لماذا؟

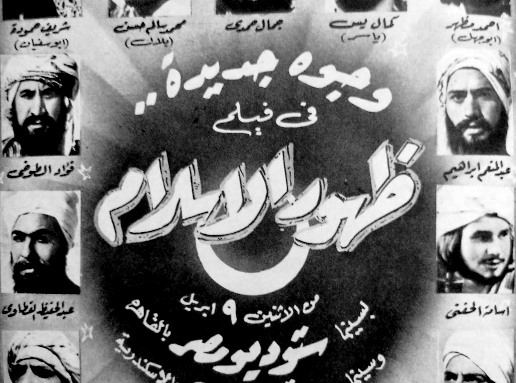

والأعجب أن الإسلام لم يدخل السينما عندنا إلا بفضل فيلم “ظهور الإسلام” (1951) المأخوذ عن قصة الوعد الحق للأديب “طه حسين”، أي بعد أن انقضى على صنع أول فيلم روائي طويل في مصر (ليلى 1927) خمسة وعشرون عاماً إلا قليلاً.

والأعجب من هذا العجب أيضاً أنه ولئن كان ظهور الإسلام قد حقق لمخرجه ومنتجه “إبراهيم عز الدين” من النجاح والأرباح ما كان سبباً في استغنائه نهائياً عن السينما وسيرتها– لئن كان ذلك كذلك- إلا أن أحداً من صانعي الأفلام عندنا لم ير في أحداث التاريخ العربي الإسلامي ما يستطيع أن يلهمه حين يكتب بلغة السينما.

والأعجب من هذا العجب أيضاً أنه ولئن كان ظهور الإسلام قد حقق لمخرجه ومنتجه “إبراهيم عز الدين” من النجاح والأرباح ما كان سبباً في استغنائه نهائياً عن السينما وسيرتها– لئن كان ذلك كذلك- إلا أن أحداً من صانعي الأفلام عندنا لم ير في أحداث التاريخ العربي الإسلامي ما يستطيع أن يلهمه حين يكتب بلغة السينما.

حقاً نظر نفر منهم بين حين وحين إلى هذه الأحداث، واستخرج منها أفلاماً “كبلال مؤذن الرسول” لأحمد الطوخي (1953)، و”السيد أحمد البدوي” لبهاء شرف الدين (1954) و”خالد بن الوليد” لحسين صدقي (1958) و”شهيدة الحب الإلهي ” لعباس كامل (1962) و”رابعة العدوية” لنيازي مصطفى (1963) و”هجرة الرسول” لإبراهيم عمارة ( 1964) و”فجر الإسلام” لصلاح أبو سيف (1971) و”الشيماء أخت الرسول” لحسام الدين مصطفى (1972).

ولكن نظرتهم هذه كانت نظرة سطحية أضاعت ما لتلك الأحداث من جلال وتأثير.

ولكن نظرتهم هذه كانت نظرة سطحية أضاعت ما لتلك الأحداث من جلال وتأثير.

الواقع والشعار

والغريب هنا أنه منذ عام 1972 وحتى يومنا هذا، توقف انتاج أي أفلام مستوحاة من أحداث الإسلام، وذلك رغم كثرة الكلام عن الأصالة والعلم والإيمان.

والأكثر غرابة هو جنوح رقابتنا في ظل هذه الازدواجية الخبيثة إلى منع فيلم “الرسالة” لصاحبه “مصطفى العقاد”، وجنوح أحد وزراء الثقافة والإعلام إلى تقليد السلف أيام الملكية بكل قلبه.. كيف؟

بأن قام بإصدار قرار وزاري تحت رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات حدد فيه المشروع والممنوع.

وكان من بين الممنوع بطبيعة الحال اظهار صورة الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة أو رمزاً أو صور أحد من الخلفاء الراشدين وأهل البيت أو سماع صوت أي منهم.

ولم يقتصر الممنوع على ما سلف بل انصرف كذلك إلى العشرة المبشرين بالجنة، حاظراً اظهار صورة أو سماع صوت أي واحد منهم.

عهد وميثاق

وهنا، قد يكون من اللازم والمفيد من باب المقارنة لا غير، أن نقف عند السينما في الغرب وتناولها للدين متى بدأ، وكيف؟

لو رجعنا إلى كتابي “الدين في السينما” للناقد “أيفان بتلر” و”فيما وراء الصورة.. اجتهادات حول البعد الديني في السينما” للناقد “رونالد هولودبي” لوجدنا أن الدين عند السينما في الغرب، وعند المتكلمين عنها هو إما العهد القديم أو العهد الجديد، ولا شيء آخر.

وأن عمر الدين في الفن السابع مواكب لعمر السينما، فما أن تحركت الصورة بفضل الأخوة “لوميير” على شاشة بيضاء بأحد مقاهي مدينة النور في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1985، حتى بدأ تهافت صانعي الأفلام على القصص الديني، بحيث اتسعت بحور السينما لكل ما هو مستوحى من التوراة، ومن عذابات السيد المسيح، ومن المعجزات وأساطير الأولين، إلى سير الوعاظ والمبشرين والرهبان والقديسين والقديسات الأحياء منهم والأموات.

عذراء الشاشة

وقصة الدين في السينما بدأت عام 1897 بالسيد المسيح وسيرته مستوحاة من مسرحية عن عذاباته، صورها “ماركو كلو” و”إبراهام ايرلانجر”.

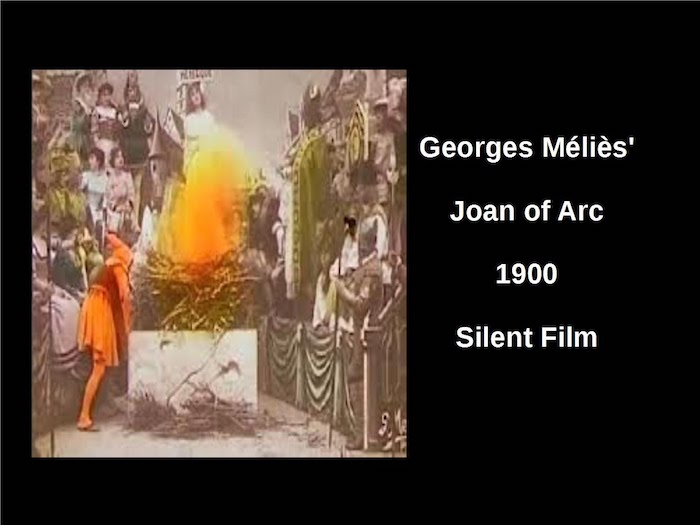

ثم “بجان دارك” في العام التالي يخرجها “جورج هانو” ومن ملاحظات صاحب “الدين في السينما” أن حظ “عذراء اللورين” من الأفلام يفوق حظ أي شخصية تاريخية أخرى.

فلا أحد من مشاهير التاريخ ينافسها في عالم الأطياف سوى نابليون وراسبوتين الملعون.

وقد يكون من المناسب هنا أن أسوق سرداً تفصيلياً مستمداً من هذا الكتاب لأفلام القديسة الفرنسية، وأفلام الراهب الروسي، لعله يوضح مدى استغلال السير الدينية سينمائياً وحكمته سياسياً.

فمع بداية القرن العشرين (1900) أخرج “جورج ميلييس” فيلماً عن “جان دارك” عبارة عن “استعراض ضخم من اثنتي عشرة لوحة وخمسمائة ممثل يرتدون ملابس رائعة”.

وبعد ثمانية أعوام أنتجت كل من شركة “باتي” الفرنسية وشركة “شيني” الإيطالية فيلماً عن العذراء البتول.

وبعد ثمانية أعوام أنتجت كل من شركة “باتي” الفرنسية وشركة “شيني” الإيطالية فيلماً عن العذراء البتول.

وفي عام 1913 أعادت إيطاليا التجربة بفيلم من إخراج “نينو اوكسيليا” أدت فيه “ماريا جاكو بيتي” دور عذراء اللورين.

ثم تتقدم الأعوام شيئاً، وها هي الولايات المتحدة تعد شعبها لصدمة الزج به في أتون الحرب العالمية الأولى إلى جانب فرنسا، فتنتج هوليوود فيلماً عن العذراء المحاربة أخرجه “سيسيل. ب . دي ميل”. ومن بعد هذا الفيلم الذي أنتجه مصنع الأحلام في عاصمة السينما، مكثت العذراء بعيدة عن الشاشة البيضاء زهاء أحد عشر عاماً.

وذلك إلى أن كتب لها خلال عام 1928 أن تعود في واحد من أجمل أفلام الفن السابع بفضل “كارل دراير” المخرج الدنمركي الكبير ووجه “فالكونيتي” الممثلة الإيطالية التي أبدعت فخلدت طيفاً.

وما كاد يمر عامان على رائعة “دراير- فالكونيتي” حتى ظهرت العذراء من جديد في فيلم تحت اسم “القديسة جوان العذراء”.

ثم جاء دور الألمان، فانتجوا حول سيرتها فيلماً أسموه “جوان العذراء” (1935).

وتعيد هوليوود الكرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فتنتج هذه المرة فيلماً ملوناً فاشلاً عنها من إخراج “فيكتور فليمنج” وتمثيل “انجريد برجمان” التي قامت بأداء الدور في فيلم ثان من إخراج عشيقها رائد الواقعية الجديدة “روبرتو روسوليني” (1954).

وقبل ذلك بعام كان الفرنسي “جان ديلنوا” قد أخرج فيلماً من أجزاء ثلاثة ظهرت العذراء في الجزء الأول منها تمثلها نجمة فرنسا الأولى “ميشيل مورجان”.

فإذا ما مرت على عذراء “روسيلليني- برجمان” ثلاثة أعوام. اختار المخرج الأمريكي “اوتو برمنجر” الممثلة الناشئة “جان سيبرج” والتي جاءها الموت (1979) بالانتحار، اختارها لتؤدي دور “القديسة جوان” عن سيناريو كتبه الأديب الإنجليزي الشهير “جراهام جرين” مأخوذاً عن مسرحية الأديب الأيرلندي الساخر “جورج برناردشو” التي بنفس الاسم.

ثم جاء عام 1962 ليخرج “روبير بريسون”– وهو واحد من عمالقة الإبداع السينمائي في العالم– الفيلم الرابع عشر عن العذراء الشهيدة “محاكمة جان دارك”.

وكان خروج الفيلم الأخير إلى الناس إيذاناً باختفاء العذراء.

فمن بعده لم تظهر على الشاشات البيضاء.

أما “راسبوتين، جنس ودين” فقد بدأ ظهوره في السينما متأخراً عن “جان دارك” لأن العالم لم ينتبه إلى الراهب الفاسد إلا عام 1917، عام سقوط إمبراطورية آل رومانوف، وافتضاح الدور الذي لعبه راسبوتين بمجونه، وباسم الدين في هذا السقوط المدوي.

ففي عام السقوط هذا أخرج فيلم عنه تحت اسم “راسبوتين الراهب الأسود”.

وظل نسياً منسياً إلى أن تذكرته السينما السوفييتية عام 1929، فأخرجت عنه فيلماً صامتاً… من بعده تصدى الألمان لسيرته فتناولوها في فيلمين خلال عام واحد (1930).

ثم جاء دور هوليوود التي انتجت فيلماً “راسبوتين والقيصرة” مثله الأخوة “باريمور” (1933).

وغاب الراهب المفسد في الأرض عن الشاشات إلى أن أخرج عنه فيلم فرنسي مثله “بيير براسور” (1954).

وبعد ستة أعوام عاد إلى جمهوره في فيلم إيطالي “ليالى راسبوتين” ثم في فيلم أمريكي “راسبوتين الراهب المجنون” (1965) ليعقبه بعد عامين فيلمه التاسع “قتلت راسبوتين” الذي افتتح به مهرجان كان 1967.

ومرة ثانية ظل غائباً زهاء تسعة أعوام إلى أن عاد مع “نيقولا والكسندرا” ومع فيلم للمخرج السوفيتي “اليم كليموف” اسمه “أوجاع” ظل ممنوعاً من العرض داخل الاتحاد السوفييتي وخارجه لسنوات طوال.

فكتابا الناقدين كلاهما حافل بالمعلومات عن الأفلام الستوحاة من العهدين القديم والجديد.

فكتابا الناقدين كلاهما حافل بالمعلومات عن الأفلام الستوحاة من العهدين القديم والجديد.

وهي معلومات يتضح منها أن اهتمام السينما الأمريكية بالعهد الأول يفوق اهتمامها بأي عهد.

وأن هذا الاهتمام زاد قبيل إعلان وعد بلفور وبعده.. وتفاقم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل.

فقبل الوعد بقليل انتجت شركة فيتاجراف الأمريكية “ابنه يفتاح” و”سالومي” و”قضاء سليمان” و”شاءول وداود” و”حياة موسى” وأخرج “دافيد جريفيت” فيلمه “جوديث” الذي يعتبر باكورة الأفلام الضخمة المستوحاة من التوراة.

وكما انتجت شركتا “تنهاوزر” و”يونيفرسال” فيلمي “يوسف في أرض مصر” و”شمشون”.

وبعد الوعد انتجت السينما الأمريكية “سالومي” مرتين وفيلم الوصايا العشر من إخراج “دي ميل” (1923) و”سفينة نوح” (1930) و”المراعي الخضر” (1936).

وما أن ظهرت دولة إسرائيل إلى الوجود حتى أسرعت هوليوود إلى انتاج فيلم “شمشون ودليلة” للمخرج “دي ميل” (1949) وفيلم “داود وبتشيبا” (1951) و”خطايا جيزابيل” (1953) ومرة ثانية “الوصايا العشر” (1956) لنفس مخرجها أيام السينما الصامته وفيلم “سليمان وملكة سبأ” للمخرج “كنج فيدور” وفيلم “استر والملك” للمخرج راءول والش (1960) و”سدوم وعامورة” للمخرج روبرت الدرش (1961) و”التوراة في البداية” للمخرج جون هوستون (1966) و”الملك داود” (1985).

ولعل أخطر هذه الأفلام المستوحاة من العهد القديم هما “التوراة.. في البداية” و”الوصايا العشر”.

فالأول فيلم طموح يبدأ بالتكوين، وبطرد أدم وحواء من الجنة، ثم يمر مروراً عابراً على قتل “قابيل” لأخيه “هابيل” وعلى نمرود وهو يبني برج بابل متحدياً به السماء.. ثم على سفينة نوح، وهي تحمل من كل زوجين اثنين ليقف عقب انتهاء الطوفان وظهور حمامة السلام وقفة طويلة نهائية عند إبراهيم.. وقفة مليئة بالإيماءات إلى أن أرض إسرائيل تمتد وعداً إلى النيل.. بالتصريح والتلميح إلى أن هاجر أم إسماعيل أمة.. وأن سارة أم اسحق أميرة.. وهذا كله ابتغاء أن يترسب في عقل المتفرج أن العرب عبيد بلا أصل.. وأن اليهود أسياد اختارهم الله لتكون لهم الأرض ومن عليها.

فالأول فيلم طموح يبدأ بالتكوين، وبطرد أدم وحواء من الجنة، ثم يمر مروراً عابراً على قتل “قابيل” لأخيه “هابيل” وعلى نمرود وهو يبني برج بابل متحدياً به السماء.. ثم على سفينة نوح، وهي تحمل من كل زوجين اثنين ليقف عقب انتهاء الطوفان وظهور حمامة السلام وقفة طويلة نهائية عند إبراهيم.. وقفة مليئة بالإيماءات إلى أن أرض إسرائيل تمتد وعداً إلى النيل.. بالتصريح والتلميح إلى أن هاجر أم إسماعيل أمة.. وأن سارة أم اسحق أميرة.. وهذا كله ابتغاء أن يترسب في عقل المتفرج أن العرب عبيد بلا أصل.. وأن اليهود أسياد اختارهم الله لتكون لهم الأرض ومن عليها.

أما الفيلم الثاني فيعتبر مكملاً لفيلم “التوراة” رغم أنه سابق عليه في الانتاج بحوالي عشرين عاماً.

أما الفيلم الثاني فيعتبر مكملاً لفيلم “التوراة” رغم أنه سابق عليه في الانتاج بحوالي عشرين عاماً.

و”دي ميل” مخرج “الوصايا العشر” صامتاً ثم متكلماً ملوناً، قد تناول قصة موسى وبني إسرائيل أثناء وجودهم على أرض مصر، ثم أثناء خروجهم منها– تناوله على وجه مشوه يراد به باطل، هو تصوير أهل مصر وكأنهم شعب منبوذ كتب عليه ذل العيش في أغلال العبودية لفرعون وقومه الظالمين إلى يوم الدين.

وهذا السبيل الذي سلكه “دي ميل” لا يثير دهشة أحد، فالتاريخ ليس من الأمور التي يهتم بها ويهتز لها، آية ذلك أنه لما اعترض النقاد على استعمال اسم الأميرة “نفرتيري” أو “نفرتيتي” في “الوصايا العشر” رغم أن التاريخ يقول أن هذه الأميرة عاشت في غير عصر “موسى”، لم يعر اعتراضهم التفاتاً.

وزاد من حيرة نقاده حين قال في استهتار فاضح أن ثمة أميرتين بهذين الاسمين، يفصل بينهما قرن ونصف من عمر مصر القديمة، وأن الأميرة العاشقة “آن باكستر” لنبي فيلمه “شارلتون هستون” هي نفرتيري ونفرتيتي في آن واحد.

وهذا التحريف والتشوية ليس بغريب على صاحب الوصايا العشر فإن من يقرأ سيرته ليدهش لغروره وجرأته على الحق ونفاقه الظاهر.

فهو دائم الزهو والتباهي بالحيل السينمائية التي استعملها مرة أيام السينما الصامتة في جواد لوب، ومرة ثانية أيام السينما المتكلمة من “أبي رواش” بالبحر الأحمر لتصوير هذا البحر، وهو ينفلق كالطود العظيم لينجو موسى ومن معه أجمعين ثم يغرق الله الآخرين أي فرعون ومن معه من الجنود المصريين، ممتنع عن افشاء سر هذه الحيل، وكأنها سر إلهي أوحى به إليه، ولن يوحى به إلى أحد سواه.

مجمع الأديان

وهو ممتنع كذلك عن ذكر اسم الممثل الذي نطق كلمات الرب إلى موسى بالوصايا العشر في سيناء، لا لشيء إلا لاحساسه بما يجب لهذه الكلمات من توقير وتبجيل.

وهذا النفاق له أصول تاريخية تبين من قراءة الباب الذي خصصه صاحب “الدين في السينما” للمسيح في دنيا الأطياف.

فـ”دي ميل” يقوم خلال عام 1927 بإخراج فيلمه عن المسيح “ملك الملوك”.

وهو كعادته ينظم حملة دعائية يزعم فيها ضمن ما يزعم أن اليوم الأول للتصوير بدأ بصلوات أداها ممثلون للمسيحية واليهودية والإسلام والبوذية!!

وأن الفيلم يجري تصويره في حضور رجال من “الجيزويت” واتحاد مجلس الكنائس لأخذ رأيهم في كل صغيرة وكبيرة.

وأن مسئولية موت المسيح قد ألقيت على “كايفاس” بدلاً من “يهوذا” مراعاة لشعور اليهود.

فضلاً عن أن “وارنر” ممثل دور المسيح لا يكلم– وهو مرتدياً ثوب المسيح- أحداً سوى المخرج ولا يتناول وجباته في حضور أحد.

هذا إلى أن صلوات أقيمت أمام مشهد الصلب الذي روعي أن يكون تصويره ليلة عيد الميلاد.

ورداً على هذا النفاق الأمريكي الزائد– وبعد حوالي أربعين عاماً– أخرج الفنان الإيطالي “بيير باولو بازوليني” الذي مات مقتولاً (1975) فيلماً روائياً قصيراً اسمه “جبنة بيضاء” (1963) عرض فيه لحقيقة تصوير مشهد الصلب في السينما… وهي حقيقة بعيدة كل البعد عن ادعاءات صاحب “ملك الملوك”.

فأدوار القديسين والقديسات يقوم بأدائها ناس من الناس يأكلون ويشربون.. يلهون ويهرجون أثناء التصوير.

ودور اللص التائب المصلوب إلى جوار المسيح “اذكرني يا رب إذا جئت في ملكوتك” يقوم بأدائه في “جبنه بيضاء” ممثل “كومبارس” عاطل جائع يداعبه زملاؤه المشتركين معه في تمثيل المشهد الحزين مداعبات غليظة.

وهو من فقره وجوعه يلتهم خلسة كميات هائلة من الجبن تؤدي إلى تخمة، تنتهي به إلى الموت على الصليب أمام المخرج “اورسون ويلز” داخل الفيلم.. وبجوار المسيح الذي لا يموت.

ولما في هذا الفيلم من قسوة كاشفة منع عرضه في إيطاليا، وهدد مخرجه بالسجن، وأخيراً عوقب بأربعة شهور حبس مع وقف التنفيذ. وهذه العقوبة ثم مصرع “بازوليني” بعدها بأحد عشر عاماً دليل ما بعده دليل على أن الدين في السينما باق كما هو.. باق كما يريده مصنع الأحلام.. ولأجلٍ طويل.. طويل .

التجاوز إلى المحتوى

سينما، سينما، وايضا سينما