كثر ترددي على “دسلدورف” و”باريس”، ففي أقل من شهرين زرت هاتين المدينتين مرتين، في كلتيهما كنت أبحث عن الأفلام الألمانية والفرنسية، وسط زحام أفلام هوليوود، فلا أعثر عليها إلا بعد جهد جهيد.

وهذه الهيمنة اللافتة للنظر ليست مقصورة على هاتين المدينتين، فآثارهما رأيتها واضحة على طول الطريق من شمال ألمانيا، حتى مدينة “بيزا” في وسط ايطاليا، مروراً “بزيوريخ” و”لوسيرن” في ربوع سويسرا.

فنادراً ما كنت أعثر على ضالتي في فيلم الماني أو ايطالي أو سويسري معروضاً في دور السينما المنتشرة بطول وعرض تلك البلدان.

فمثلا دور السينما في “زيوريخ” بما في ذلك دار “البل ڨو” (المنظر الجميل) المطلة على بحيرة تلك المدينة، يسبح البجع على سطح مائها العذب الرقراق متهادياً في أمن وأمان، تلك الدور لم يكن بين أفلامها المعروضة أو المعلن عنها لأجل قريب أي فيلم أمريكي.

ولعل الملصقات الثمانية على واجهة تلك الدار العريقة تؤيد وتؤكد تلك الهيمنة، فكلها، والحق يُقال، كانت لأفلام امريكية من ببينها بطبيعة الحال الأفلام الثلاثة التي حقق عرضها خلال الصيف في الولايات المتحدة أعلى الايرادات، وهي بترتيب نجاحها في الشباك “يوم الاستقلال”، “مهمة مستحيلة” و”الاعصار”.

دعاية داهمة

والحق أن الدعاية لهذه الأفلام كانت على أشدها، فما من دار سينما دخلتها في “دسلدورف” و”باريس” إلا وطاردتني مقدمة أحدها، تنشب أنيابها في ذاكرتي عنها لا تنمحي إلا بعد حين.

وما أكثر المرات، لعلها لا تعد ولا تحصى، التي رأيت فيها مشهد تدمير البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بواسطة صواريخ منطلقة من سفينة فضاء تحجب السماء، وذلك المشهد من يوم الاستقلال، يقال عنه من بين ما يقال أنه في كل مرة كان يدمر مبنيا البيت الأبيض والكونجرس أمام الجمهور الأمريكي ! كانت دار العرض تدوي بتصفيق حاد.

الغريب من أمر الدعاية للأفلام الثلاثة إنها لم تقتصر على جمهور الدول المقول بأنها تدور في الفلك الأمريكي خاصة، أو الفلك الغربي عامة. بل أمتدت إلى دول لا شبهة في استقلالها عن أفلاك الآخرين.

ففي بكين على سبيل المثال، فاقت تلك الدعاية، كل ما سبقها من دعايات للسينما الأمريكية، وانتهت بعرض الأفلام الثلاثة بنجاح كبير، في جو مشبع بهيمنة هوليوود، خاصة وأن السينما الصينية، تعاني من أزمة حادة، أخذت بخناقها، بدءًا من الثورة الثقافية، ولا أقول الردَة الثقافية، وما اختلف على الصين أثناءهما، وبعدها من خطوب كثيرة متباينة، وجهت السينما في الصين الشعبية ألواناً من التوجيه لم تكن في صالحها بأي حال من الأحوال.

صمود الصفوة

وعلى كُلٍ، ففي مواجهة هيمنة هوليوود، جنحت الصفوة السينمائية في أوروبا، وغيرها من القارات، لا إلى تقليد أفلام مصنع الأحلام، تقليداً أعمى، باسم الاقتباس، وغير ذلك من مسميات، تخفي عجزاً في الإبداع، وإنما إلى العمل بلا كلل أو ملل من أجل ابتكار أفلام مستوحاة من واقع الحياة كما يعيشها الناس دون تزويق، الصفة الحاسمة المميزة لها هو التحرر من بهرجة وزيف أغلب ما ينتجه مصنع الأحلام.

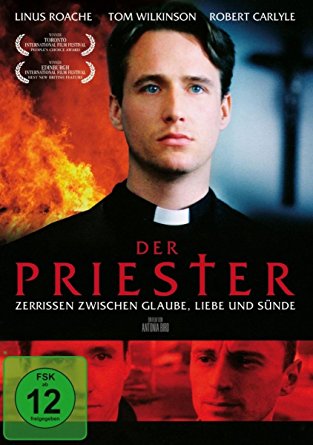

وتحضرني هنا روائع بريطانية ثلاث “القسيس” للمخرجة “أنطونيا بيرد”، “كار ينجتون” للمخرج “كريستوفر هامبتون” و”مراقبة القطارات” للمخرج “داني بويل”.

فهذة الأفلام أصبحت روائع، لأن مبدعيها قد التفتوا لما يعتمل داخل المجتمع البريطاني من صراعات بين القديم والجديد، بإقدام وجرأة، قلّ أن يكون لهما نظير.

فقد خرجت الروائع الثلاث إلى النور، دون شبهة أي تنازل من قبل مبدعيها أمام ضغوط الفئات المحافظة في المجتمع، تلك الفئات التي ترى في صدق التناول، وفي فتح النوافذ على السبل التي تمكن المشاهد من تقبل الانتقال إلى العصر الجديد، ترى فيه خطراً يتهدد أمنها الاجتماعي ونظامها العام.

وإذا كان الأمر كذلك، هكذا سألت نفسي، فكيف يكون الأمر في مصر؟

الصدمة الكبرى

ما أن لمست قدماي أرض الأباء حتى جاء الجواب سريعاً.

وجدت حال السينما عندنا لا يختلف كثيراً؛ نفس الهيمنة، نفس الضجة الكبرى حول الأفلام الثلاثة، وفي مقدمتها بطبيعة الحال “يوم الاستقلال”.

وهكذا بدا لي الأمر، للوهلة الأولى غير أنني ما أن قرأت ما كتب عن أفلامنا المصرية التي جرى عرضها في أثناء غيابي الطويل، حتى استشعرت أن ثمة اختلافا.

وما أن شاهدتها، هي وغيرها من الأفلام التي جرى عرضها أثر عودتي حتى تحول استشعاري إلى يقين.

الاستسلام التام

فأول ما لفت نظري، وأنا أشاهدها، أنها مقتبسة من أفلام أمريكية، بل أن بعضها يكاد يكون منقولاً بلا حياء من أول لقطاته لآخرها.

ولعل أهمها “اغتيال” و”نزوة”؛ فالأول منقول نقلاً فاضحاً عن فيلم “المطارد” مع تغيير طفيف، انحصر في التحول بجنس البطل من رجل مطارد إلى امرأة مطاردة تقمصتها “نادية الجندي” نجمة الجماهير.

أما “نزوة” فمنقول عن فيلم أمريكي أخر “الفتنة القاتلة” مع تغيير طفيف معظمة انحصر في استبدال “أحمد ذكي” بمايكل دوجلاس، واستبدال “يسرا” بـ”جلين كلوز”.

وأقف عند نزوة قليلاً، لا لسبب سوى أنه قائم على سيناريو لبشير الديك، ترجمه إلى لغة السينما المخرج “علي بدرخان”.

فكلاهما ينتمي إلى صفوة السينمائين عندنا، “الديك” بفضل سيناريو “سواق الاوتوبيس”، وعدد آخر من السيناريوهات، و”بدرخان” بفضل فيلمه الأول “الحب الذي كان”، وعدد أخر من الأفلام، جد قليل.

حكم الضرورة

ومع ذلك، فكلاهما ارتضى أن ينحدر بفنه إلى مستوى ليس له ما تحته، عندما بعث فيلماً تجارياً امريكياً من قبره، وجر حوادثه إلى واقع مجتمعنا المصري، ضارباً عرض الحائط بالضرورة الخطيرة، ضرورة أن تكون أفلامنا مرآة لواقعنا، لا لواقع غيرنا، مهما كان.

وأمام هذا الاستسلام الذي يدعو إلى العجب حقاً، أرى لزاماً عليّ أن أذكر بما كنا نعتبره إلى عهد قريب من البديهات.

إن طبيعة السينما الوطنية أن تمتاز، وتأبى الفناء في أي قوة، حتى وأن كانت هذه القوة هوليوود ذات الجلال.