قبل عشرة أعوام، وفي مثل هذه الأيام من شهر مارس، وبالتحديد يوم التاسع عشر، غزت القوات الأمريكية أرض العراق، منطلقة من دولة قطر، ومعها قوات من دول أخرى حليفة، أهمها بريطانيا، ووقتها كان سبعون في المائة من الشعب الأمريكي يؤيد الغزو، بأمل الاطاحة بنظام صدام.

هذا، ولم تمض سوى بضعة أيام على بدء الغزو، حتى كانت بغداد قد سقطت في أيدي القوات الأمريكية، وحتى كان العراق بأكمله قد أصبح بلداً محتلاً، فاقداً الاستقلال، وكان صدام هارباً، ليس له مغيث وتمهيداً لذلك الغزو، وقبل بدئه بقليل، شنت أجهزة الاعلام الامريكية حملة ضارية على العراق بوصفه عضواً في محور شر، يجمع فضلاً عنه كوريا الشمالية وايران.

أما لماذا هو عضو في محور الشر هذا، فذلك لأنه محكوم بطاغية، معاد للديمقراطية، ذو ميول عدوانية دفعته الى السعي حثيثاً، لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، مما يشكل خطراً على أمن جيرانه، وسلام العالم.

ومع اتضاح ان العراق خال تماماً من أي نوع من أسلحة الدمار الشامل، جنحت الدعاية الامريكية الي التركيز على الادعاء بأن الهدف الرئيسي من اجتياح العراق، هو نشر الديمقراطية في ربوع العراق.

غير أنه سرعان ما استبان أن الهدف من الاجتياح ليس كذلك، وأنه في حقيقة الأمر هو إشعال نار الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة من ناحية، وإشعالها بين عرب العراق وأكراده من ناحية أخرى.

وكان من نتيجة ذلك انتشار نار تلك الفتنة بوجهيها الطائفي والعنصري على نحو أصبح معه العراق على شفا هاوية الانقسام الى دويلات، إحداها كردية في الشمال وأخرى شيعية في الجنوب، وثالثة سنية وسط العراق.

ومما غاب عن ذهن منفذي سياسة اشعال نيران الفتن في العراق، تلك الحكمة القائلة: «ابعد عن الشر وغني له».

فما إن اشتعلت تلك النيران وأطلق لها العنان، حتى اطل الارهاب، بوجهه القبيح وعلى نحو كبد قوات الاحتلال الامريكية خسائر كبيرة في الأرواح والأموال.

ومع ازدياد الخسائر، وارتفاع رقم الموتى من جنود الاحتلال حدث تحول هو الأغرب من نوعه في صفوف دعاة الليبرالية في الولايات المتحدة، فأخذوا يسخرون من فكرة تحقيق الحرية في بلد عربي، يدين اهله بالاسلام ولقد انعكس اثر ذلك على هوليوود، وما أنتجته استديوهاتها الكبرى من أفلام عن غزو العراق ومضاعفاته وبحكم جنوح صناع الافلام في هوليوود الى تأييد الحزب الديمقراطي اتسمت أفلامهم التي عرضوا فيها لذلك الغزو بروح المعاداة لها، على نحو جعلها مشوبة بالسطحية المفرطة وليدة الإسراف في الخضوع للاهواء مما كان سبباً في فشلها فنياً وتجارياً.

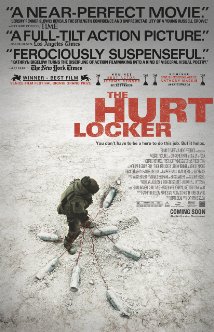

الفيلم الوحيد الذي نجا من ذلك السقوط، كان فيلم المخرجة «كاترين بيجلو» ويعرف عندنا تحت اسم «خزانة الألم»، أما في أوروبا، فعرف تحت اسم آخر هو «صائد الألغام» وشخوص فيلمها ناس عاديون، دفعت بهم المقادير من نعيم الحياة في بلاد العم سام، حيث الوفرة والرخاء إلى جحيم حرب مستعرة نيرانها في وشارع وحواري مدن بلد يبعد آلاف الاميال عن وطنهم، لا يعرفون عن أمره شيئا، ولا شيئا من أمر أهله. وفكرة فيلمها بسيطة كل البساطة، مستوحاة من تجربة ميدانية عاشها قبل اربعة اعوام «مارك بول» الصحفي الامريكي مع دورية تخلص مهمتها في أبطال مفعول القنابل البشرية، والألغام التي يزرعها الارهابيون في شتى أنحاء العاصمة العراقية.. بغداد.

وبدءا من أولى لقطات فيلمها، نرى على الشاشة مقتطفا منسوباً الى «كريس هدجس» المراسل الحربي السابق لجريدة «نيويورك تايمز» ومصوغا في كلمتين فقط هما «الحرب مخدر» ويعني بمقتطفه هذا، ان الحرب بالاعتياد عليها، تصبح شكلاً من أشكال الإدمان، فأبطال الفيلم، وعددهم طوال الفيلم، لم يزد على ثلاثة عسكريين تحت قيادة رقيب محترف «ويليم جيمس» ويؤدي دوره «جيريمي رينر» بجدارة أهلته للترشح لجائزة افضل ممثل رئيسي أكثر من مرة.

وفي الفيلم نراه يؤدي عمله المنطوي على مخاطر يشيب من هولها الولدان، بشجاعة وتفان، كثيراً ما كانا ينحدران به الى تهور، يدفع به، هو وزميليه من حين لآخر الى حافة هاوية الموت.

والحق، أنه كان يبدو لي اثناء ادائه للمهام الخطيرة المكلف بها، وكأنه راعي بقر، لا يهاب الموت، يواجهه بأعصاب من حديد، وعزم لا يلين مؤثراً بالمخاطرة بحياته على العيش حياة عمادها الاستسلام لمقتضيات الحياة كما ألفها عادة الناس.

وهكذا، نراه، وقد أخذ في التحول أمامنا، إلى كائن ليس في وسعه أن يعيش حياته بشكل طبيعي، مثلما يعيشها زميلاه، ومثلما يعيشها سائر الناس وعاشوها عبر العصور، حتى نراه، وقد أصبح في نهاية الأمر مدمن حرب بلا أمل في شفاء من ذلك البلاء.