قبل بضعة أسابيع صوت حوالي مائة مليون شخص، فى مشارق الارض ومغاربها على اختيار عجائب الدنيا السبع الجديدة. وذلك يعد مرور قرابة الفى عام، على اختيار «هيرودوت» المؤرخ الاغريقى. ذائع الصيت، لعجانب الدنيا فى زمانه، الموغل فى القدم، عندها كان البحر المتوسط مركز الحضارة، أو هكذا كنا نظن ومنبع الاساطير.

وكان من بين أهم العجائب السبع فى تقدير ابو التاريخ، فنار الاسكندرية، والاهرامات الثلاثة الاثر الوحيد الذى استطاع، حتى يومنا هذا، مقاومة عاديات الزمان ولقد تعمد منظمو الحدث، ان يعلن عن العجائب السبع الجديدة فى اليوم السابع من الشهر السابع من ٢٠٠٧ “7.7.2007“

وهذا الحدث، المنظم على هذا النحو، الطريف، ليس امرا غير مسبوق، في عصرنا الحديث فما اكثر التظاهرات التى من هذا النوع، بالنسبة لجميع الفنون، وبخاصة فن السينما، حتى اصبح الامر تقليدا٠

فمن حين لأخر، تجرى استطلاعات رأى عن عشرة افلام، أو مانة فيلم، أو الف فيلم فى تاريخ الفن السابع.

ومن بين اقدم تلك الاستطلاعات، واكثرها جدية ذلك الاستطلاع الذى تجريه كل عشرة أعوام، مجلة «سايت اند ساوند» «صورة وصوت» احدى أهم الدوريات السينمائية البريطانية ولها من العمر الآن خمسة وسبعون عاما.

وفى استطلاعها الاخير قبل خمسة أعوام لاختيار الافلام العشرة الاولى والمخرجين العشرة الاوائل.

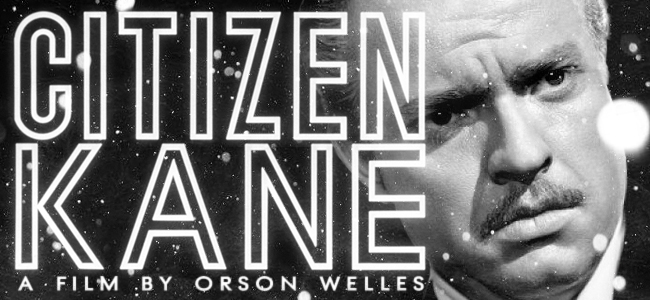

وهو استطلاع تجريه بدءا من عام ١٩٩٢ بين النقاد والمخرجين، كل على حدة جاءت نتيجة استطلاع كلا الفئتين، لصالح فيلم «المواطن كين» «١٩٤١» اذ احتل المركز الاول بين الافلام العشرة وبفضل ذلك الفوز، احتفظ بنفس المركز السابق له الفوز به بموجب استطلاعى ١٩٨٢ و ١٩٩٢.

كما جاءت النتيجة لصالح مخرج «المواطن كين» السينمائى «اورسون ويلز».

اذ فاز هو الآخر بالمركز الاول بين المخرجين العشرة الاوائل.

وأول ما يلاحظ على قائمة الافلام العشرة ان من بينها ستة افلام امريكية، هى حسب ترتيب الاصوات الفائزة بها٠

(١) «المواطن كين»

(١) «المواطن كين»

(٢) «دوار» لصاحبه «الفريد هتشكوك» عام ١٩٥٨

(٤) «الاب الروحى» (جزء أول وثانى). لصاحبه المخرج فرانسيس فورد كوبولا ١٩٧٢ / ١٩٧٤.

(٦) «اوديسية الفضاء» ٢٠٠١ لصاحبه المخرج ستانلى كوبريك ١٩٦٨

(٨) «الشروق» لصاحبه المخرج «فردريك مورناو ١٩٢٧.

(١٠) «الغناء تحت المطر» لصاحبيه المخرجين «جين كيلى» و«ستانلى دونن» ١٩٥١.

أما الافلام الاربعة الباقية فاحدها، وهو الثالث فى الترتيب فيلم فرنسى «قواعد اللعبة» لصاحبه المخرج «جان رينوار» ١٩٣٩.

وآخر وترتيبه الخامس، فيلم يابانى «قصة من طوكيو» لصاحبه المخرج «ياسوجير اوزو» ١٩٥٣.

يبقى فيلمان، هما السابع والتاسع فى الترتيب اولهما «المدرعة بوتيمكين» لصاحبه المخرج الروسى «سيرجيى ايزنشتين» ١٩٢٥، وثانيهما «ثمانية ونصف» لصاحبه الخرج الايطالى «فيديريكو فيللينى» ١٩٦٣.

والحديث عن الافلام العشرة وبيان اسباب فوزها، حديث يطول ويكاد يكون مستحيلا لضيق المجال.

والحديث عن الافلام العشرة وبيان اسباب فوزها، حديث يطول ويكاد يكون مستحيلا لضيق المجال.

لذلك ساكتفى بالحديث عن الفيلم المتصدر قائمة الافلام العشره، وهو «المواطن كين».

بداية، قد يكون من المفيد ان اذكر ان اعضاء معهد الفيلم الامريكى – وهم كثر – اختاروا في استطلاع رأى جرى عام ١٩٧٧ – الافلام الامريكية العشرة الأولى.

وقد احتل المركز الاول فى ذلك الاستطلاع فيلم «ذهب مع الريح»، واحتل المركز الثانى «المواطن كين»٠

بعد ذلك بعشرة أعوام جرى استطلاع ثان، كانت نتيجته لغير صالح «ذهب مع الريح». اذ جاء ترتيبه الرابع، فى حين قفز «المواطن كين» إلى المركز الاول، وظل محتفظا بمركزه هذا فى استطلاع معهد الفيلم الامريكى الذى اجراه قبل بضعة أسابيع فى حين تقهقر الى المركز السادس «ذهب مع الريح».

والسؤال ما السر فى صعود «المواطن كين» إلى القمة مؤيدا من اعضاء معهد الفيام الامريكى. وعددهم خمسة وثلاثون أو يزيد، ومن اغلب نقاد السينما، وكبار المخرجين٠

والسؤال ما السر فى صعود «المواطن كين» إلى القمة مؤيدا من اعضاء معهد الفيام الامريكى. وعددهم خمسة وثلاثون أو يزيد، ومن اغلب نقاد السينما، وكبار المخرجين٠

الحق، انه ليس ثمة سر فى ذلك الصعود. كل ما هنالك انه في مجال الفن، وعكس الحال في المجالات الاخرى، العملة الفنية الجيدة تطرد العملة الرديئة، بفضل غربال الزمان.

قبل ستة وستين عام، لم يحصل «المواطن كين» من جوائز اوسكار الا على جائزة أفضل سيناريو مبتكر.

وقتها (١٩٤١) كان هو وفيلم «كم كان وادينا اخضر» لصاحبه لجون فورد فرسا رهان.

فكلاهما كان مرشحا لجوائز اوسكار كثيرة «المواطن لتسع جوائز» و«الوادى الاخضر لعشر جوائز اوسكار».

وفى حين لم يفز فيلم «اورسون ويلز» الا يجائزة واحدة يتيمة فاز فيلم «فورد» بخمس جوائز من بينها جوائز أفضل فيلم ومخرج وتصوير ولم يكن ذلك بالفوز الاول «لفورد»، بل كان الفوز الثالث.

اذ سبق له الفوز بجائزة اوسكار أفضل مخرج عن فيلم «الواشى» ١٩٣٥، ثم عن فيلم «أعناب الغضب»١٩٤٠.

والآن وبعد ثلثى قرن من عمر الزمان. اختفى اسم «فورد»، وأى فيلم له من قائمتى أفضل عشرة مخرجين وافلام.

وصعد «ويلز» وفيلمه «المواطن كين» فى القائمتين إلى المرتبة الاولى.

وصعد «ويلز» وفيلمه «المواطن كين» فى القائمتين إلى المرتبة الاولى.

يبقى لى ان اقول ان «ويلز» لم يكن له من العمر وقت اخراجه «المواطن كين» سوى خمسة وعشرين عاما٠

والاغرب ان معظم طلبة معهد السينما عندنا لم يروا «المواطن كين».

ولم يسمعوا ان ثمة ساحرا اسمه «اورسون ويلز»٠

وان فن السينما مدين لسحره بالكثير!!

التصنيف: اخبار النجوم

الجديد والقديم في فيلم جانبه التوفيق

شعرت بخيبة أمل شديدة و”حالة حب” أحد أفلام العيد يقترب من النهاية السعيدة، حيث يعود الابن الضال في فرنسا إلى حضن أمه وشقيقه الوحيد في مصر، بعد سنوات طوال من الفراق، وعذاب الاغتراب. وخيبة الأمل مرجعها عدة أسباب، لعل أهمها، أن الفيلم بدا لي من خلال متابعة مشاهده الأولى أن صاحبه المخرج “سعد هنداوي” يحاول في أول عمل له روائي طويل، أن يقول شيئاً جديداً ومفيداً فربما لأول مرة في تاريخ السينما المصرية يتعرض مخرج لمعاناة المصريين الذين تركوا أرض الآباء، بحثاً عن وسائل رزق في بلاد الغربة، خاصة فرنسا.

كيف أضاعوا العمر، بمغامرة مغادرة مصر، في وهم أنهم من يعيشون في بلد ترفرف عليه أعلام الحرية والمساواة والإخاء.

وكيف أنهم، بعد فاجعة تدمير البرجين التوأم في حي مانهاتن بنيويورك (11/9) وذلك قبل ثلاثة أعوام، قد فقدوا نهائياً الشعور بالأمن والأمان.

وهو، أي “هنداوي” في عرضه لمعاناة المصريين المغتربين، لم يطرح مسألة الهجرة إلى الخارج، من منطلق الترغيب في مغادرة مصر، جرياً وراء سراب النجاح، كما فعل المخرج الراحل “عاطف سالم” في فيلمه “النمر الأسود”، حيث لعب “أحمد زكي” دور مصري دفعه الفقر إلى الهجرة إلى ألمانيا. ورغم أنه لم يكن يعرف حرفاً واحداً من لغة الألمان صعد وارتقي، بفضل الإرادة، حتى وصل إلى أعلى عليين.

لم يفعل “هنداوي” ذلك بل على غير المعتاد، طرح مسألة الهجرة، من منطلق آخر، ألا وهو الحرص على توعية الشباب بمخاطر الاطمئنان إلى أن بلاد الغربة، أرض الميعاد، حيث النعيم المقيم.

ولكن، ولسوء الحظ خانه التوفيق، فلم يصل بفيلمه إلى ما كان يريد.. لماذا؟

لأنه مع الذي شاركه في كتابة سيناريو الفيلم “أحمد عبد الفتاح” أرادا أن يقولا الكثير، فتعثرا، حتى كادا ألا يقولا شيئاً.

كان لزاماً عليهما أن يركزا على محنة المصريين المغتربين، وألا يحيدا عن ذلك، تحت تأثير أي اغراء.

غير أن شيئاً من هذا لم يحدث. فكان أن أصبح الفيلم مثل دكان عطارة، فيه من كل صنف ولون.

إثارة وتشويق، حب وخيانة، رقص ومغنى، وأسرار.

فما أكثر العناصر التي ازدحمت بها قصة الفيلم.

وما أكثر التفريعات التي أخرجته عن سياقه الأصلي.

والمحصلة، نتيجة ذلك، اختلاط الحابل بالنابل، على نحو، ضاع معه الخيط الأساسي، في تيه الخيوط المتعددة، المتشابكة، التي جعلت متابعة أحداث الفيلم، أمراً صعب المنال.

وكان لا مناص، مع تعدد الخيوط وتشابكها على نحو فيه من الهرجلة الشيء الكثير، أن يحيط الغموض ببعض الأحداث، وأن يسود بعضها الآخر الافتعال.

فعلى سبيل المثال، اقتسام الولدين أحدهما “هاني سلامة” يسافر وهو صغير مع أبيه “محمد سعد” إلى المهجر في باريس، والآخر “تامر حسنى” يبقى مع أمه “مها أبوعوف” في مصر، ذلك الاقتسام الغريب، وكأن الولدين تركة تورث، يظل أمراً مجهولاً بالنسبة لنا، نحن المتفرجين، لا نتبين كيف حدث، ولماذا، إلا بعد جهد جهيد.

هذا عن الغموض، أما الافتعال، فاذكر منه على سبيل المثال، تفريعة الفتاة الأمريكية “دنيا” التي تغري المراهق “شريف رمزي” وغيره من شباب مصر المحروسة، على تعاطي المخدرات وبيع حبوبها، فضلاً عن ممارسة الفحشاء.

ويشتد الافتعال، ويتصاعد، بضبط الحبوب المخدرة في حيازة “رمزي” وهروبه مطارداً من رجال الشرطة، وصديق عمره “تامر” الذي يضبطه مختفياً، ملتحياً، بأحد المساجد في الريف!!

ومن الأمثلة الأخرى على الافتعال، وهو مثل صارخ بكل المعايير، التقاء الشقيقين “هاني” و”تامر” لأول مرة، منذ أن افترقا، وهما صغار، فاللقاء يتم بينهما صدفة ودون أن يعرف أي منهما أن الآخر شقيقه.

ولأمر ما، لعله حنين الدم، يذهب كلاهما إلى الشرفة، حيث يتعانقان، وعيونهما مغرورقة بالدموع، دموع لقاء الأشقاء، بعد فراق طويل. كل ذلك، دون سابق معرفة أو تقديم.

وعلينا أن نصدق هذا الهراء، وغيره كثير مثل قيام “هاني” بتصوير أولاد الشوارع لحساب إحدى الفضائيات الفرنسية، والقبض عليه متلبساً بالتصوير، ثم الإفراج عنه، وكأن شيئاً لم يحدث.

ومثل صمود “تامر” أمام إغراء ممولي أشرطة التسجيل الذين أرادوا له أن يسير في طريق الأغاني المبتذلة التي تحقق ربحاً سريعاً، وصعودا إلى النجومية في عالم الطرب والغناء.

وعلى كل، فهذا كله، لم يمنع أن “هاني” أدى دوره باتقان. وأن “تامر” كان في مستوى طيب، يؤهله لمواصلة المشوار. كما أنه لم يحل بين “هنداوي” وبين أن يثبت جدارته كمخرج صاعد واعد، بحكم درايته بقواعد لغة السينما، وهو أمر نادر، في هذه الأيام التي يغلب فيها الاستسهال والابتذال.

وختاماً، يبقى لي أن أقول أن النهاية السعيدة التي جرى اختيارها “لحالة حب” جاءت مخالفة لمنطق الفن والحياة معاً.

فكل قصة ليس ضرورياً أن تنتهي نهاية سعيدة، بل قد تكون النهاية الحزينة أكثر تأثيراً في النفس، لما يرسب بعدها من أحزان، وليدة ثقل المأساة في قلب الانسان. واختيار نهاية سعيدة لقصة مغتربي “حالة حب” يعد والحق يقال نوعاً من التلفيق، لا ينسجم مع المسار الفاجع للأحداث. وأرجح الظن أن أصحاب الفيلم لم يجنحوا إلى النهاية السعيدة، وهي أبسط الحيل السينمائية، إلا لكسب رضاء الجمهور، ومع ذلك، فلم يصادفهم التوفيق!!

حوار مفكك.. ومشاهد ملفقة

صايع بحر، أم صايع سينما.. أتذكر أنه، في زمن غير بعيد، كان المعتاد أن يطرح للعرض في دور السينما، أثناء أيام الأعياد، ما بين تسعة وأحد عشر فيلماً.

ولأمر ما، أخذ عدد الأفلام المطروحة في تلك الأيام، يقل شيئاً فشيئاً، على مر الأعوام إلى أن وصل في العيد الأخير، وعلى غير المعتاد، إلى فيلمين فقط، وهو رقم يؤذن، إذا استمر باختفاء صناعة سينما، كانت حديث الناس من الخليج إلى المحيط على امتداد سبعين عاماً، من عمر الزمان.

وعلى غير المعتاد، كان الفيلمان، وهما “الباشا تلميذ” و”صايع بحر” لمخرجين مستجدين “وائل إحسان” و”علي رجب”.

فكلاهما، كما هو معروف لم يبدأ مشورا الإخراج إلا مع غروب شمس القرن العشرين.

وكلاهما لا يزيد رصيده من الإخراج، على فيلمين روائيين طويلين، هما بالنسبة للأول، أي إحسان “اللمبي” و”اللي بالي بالك” وبالنسبة للثاني “رجب” “شجيع السيما” و”الأجندة الحمراء”.

وعلى غير المعتاد، مرة أخرى، قام فيلماهما الجديدان على سيناريو من تأليف شخص واحد هو الآخر مستجد في عالم التأليف السينمائي، ليس له سوى تجربة وحيدة “حرامية في كي جي 2”.

وهذا الشخص “بلال فضل”. ولأن الصفة الغالبة على أفلامنا في هذه الأيام هي اللهو واللعب، وخاصة ما يجري اختياره من بينها للعرض أثناء أيام الأعياد.

ومما يعرف عن “بلال” أنه صاحب قلم جاد، لا يجنح إلى الإسراف في الإسفاف فقد توقعت أن يكون الفيلمان من نوع الملهاة، ذلك النوع القائم على سوء التفاهم، غير المبالغ فيه، وعلى تجسيم العيوب الانسانية، لا لغرض سوى نقد هذه العيوب نقداً لاذعاً ورقيقاً معاً.

وفعلاً، جاء الفيلمان على هذا النحو، طابع كليهما هزلي، وإن كان، وعلى غير المتوقع، انحدر هزل “صايع بحر” إلى غلظة منقطعة النظير فكان أن تحولت الملهاة فيه إلى “الفارس” وهو بالبلدي التهريج.

فسيناريو الفيلم، والحق يقال، قد افلتت خيوطه تماماً من يد مؤلفه، فاعتمد على تلفيق الحوادث، وحشد المواقف الهزلية، دون مراعاة لأي منطق، سوى منطق انتزاع أكبر كمية ضحك من حلق المتفرجين.

وبالتالي أصبح الفيلم عبارة عن مشاهد مفككة غير مرتبطة، تدور مع معان لم يجر تقديمها بجلاء ومنطق واضح، يترتب لاحقه على سابقه.

ومن هنا، عجزها عن أن تبث فينا، أي احساس بمشاكل “حنتيرة”، أحمد حلمي بطل الفيلم، في صورها المختلفة.

فلم نفهم سر انتقاله من مهنة إلى أخرى.

لماذا هو تارة مطرب في زفة، وتارة بائع على رصيف أو متسكع إما على شواطئ البحر، وإما على أرصفة الميناء.

وتارة أخرى نصاب أو لص، أو موصل للممنوعات عند تاجر مخدرات.

ولأن الانتقال كان مفتعلاً، وانتهاء أشد افتعالاً، فقد عجز أن يشدنا له، وللهفة على انتظار ما هو آت من حوادث.

ولم ينحصر الخلل في رسم شخصية “تنبورة” بل شمل شخوص سيناريو الفيلم الأخرى، بدءًا بأم “حنتيرة”- سعاد نصر، وأبيه – لطفي لبيب. وصديقيه – ريكو ومحمود عبد المغني.

وانتهاءًا بأحمد راتب وخطيبته- لانا وحبيبته ثم زوجته ياسمين عبد العزيز، هي وأمها “خيرية أحمد”، ثم حماته في نهاية المطاف.

فقد جرى رسمها بطريقة كاريكاتورية، دون صدق، ودون الاقتراب من الواقع، ولو قليلاً.

حتى أن بعضها من فرط تهميشه بشكل مخل أصبح وجوده مثل عدمه.

فإذا لم يكن من بين شخوص السيناريو أصلاً، وتبعاً لذلك لم يظهر، ولو في لقطة يتيمة كان بها، فلم يفقد الفيلم شيئا.

ومن بين هذه الشخوص أذكر على سبيل المثال شخصيتي “هيما” و”عمده”، وأدى دوريهما المطرب الأسمر “ريكو” و”محمود عبد المغني”.

فمن المفروض أن كليهما يكون مع “تنبورة” ثلاثياً صايعاً، تدور حوله الأحداث وجوداً وعدماً.

ولكنهما تحولا في الفيلم إلى شخصيتين مهمشتين، فالأول لم يغن سوى نصف أغنية، والثاني كاد ينحصر دوره في بيع أشعاره إلى شاعر آخر، أثناء قيامه بخدمته في مقهى حيث كان يعمل نادلاً.

وبعض مشاهد الفيلم كان يمكن الاستغناء عنها هي الأخرى، دون أن يؤثرذلك في سياق الأحداث أي تأثير.

مثل مشهد مدرس الفلسفة “أحمد راتب” الذي آثر العمل في المقابر، إثر صدمة اكتشاف خيانة زوجته، أو شيء من هذا القبيل.

أو ذلك المشهد الذي ليس له في السخف مثيل، حيث نرى عجوزاً يلقي بنفسه في البحر، طلباً للموت، دون أن نعرف لذلك سبباً.

يبقى لي أن أقول أنني لم أر الاسكندرية قبيحة مثلما رأيتها في “صايع بحر”.

ولا غرابة في هذا، فالفيلم ينضح قبحاً في كل شيء.

ولا أدل على ذلك من حواره الشديد الغلظة والابتذال والمشوب أحياناً بقلة أدب، لا يقصد بها سوى دغدغة حواس السوقة من الناس.

الشيء الوحيد الجميل، وسط كل هذا القبح هو وجه النجمة “ياسمين”، لاسيما وهي في البيت، شعرها مرسلاً، بعيداً عن أعين الذئاب، متحرراً من الحجاب.