شاءت الأقدار لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي العاشر الذي جرى افتتاحه تحت شعار “الفن يحتاج إلى الحرية، بقدر ما تحتاج الحرية إلى الفن”، شاءت له أن تستهل عروضه بنسخة مستهلكة لفيلم قديم له من العمر ثمانية أعوام أو يزيد.

فما هو الفيلم الذي جرى اختياره بالخروج على أصول وتقاليد توجب افتتاح عروض أي مهرجان متصل بالفن السابع، بفيلم جديد يكون له دويّ شديد؟

إنه “صرخة النساء” أحد أفلام المخرج “جول داسين” زوج وزيرة الثقافة اليونانية في حكومة باباندريو الحالية، وضيفة شرف المهرجان “ميلينا ميركوري” وفوق هذا بطلة الفيلم حيث تلعب دور ممثلة “مايا” تعاني من العجزعن تقمص شخصية “ميديا” على خشبة المسرح، تلك الشخصية التي أبدعها خيال الشاعر اليوناني التراجيدي “أوريبيديس” في النصف الثاني من القرن الخامس السابق على الميلاد، مستلهماً مأساتها من خرافة “جاسون” و”ميديا” في مسرحية هذا الشاعر الكبير تعيش مع طفليها في بلاد الغربة “كورينث” مهجورة من زوجها “جاسون”، هذا الزوج الذي ما أن رأته في وطنها الموحش البعيد “كلوخيس”، حتى غمرها إحساس ثائر، استولت عليها عاطفة جارفة، لم تستطع معها إلا أن تخون أباها ملك “كلوخيس”، وذلك بأن هيأت لمن تسلل حبه إلى أعمق أغوار قلبها سبل الاستيلاء على الفروة الذهبية التي ترجح ألف كنز، ثم الفرار بها مستصحباً إياها إلى أرض اليونان في “كوريث” حيث تجري أحداث المسرحية التي تبدأ بخبر أن “جاسون” قد خان العهد، مقرراً الزواج من ابنة ملك “كورينث”.

غرام وانتقام

غرام وانتقام

وما يكاد يعلن عن خطبته، حتى يجن جنون “ميديا” التي أسودت الدنيا في عينيها، هالها نكرانه لجميلها.

وبعد طول معاناة وتفكير استقر قرارها على القتل، في البداية فكرت في التخلص من أعدائها الثلاثة المتسببين في محنتها، “ثلاثة جثث في يوم واحد.. الأب، الخطيبة، وزوجي”.

واشتعل الخيال، رأت نفسها تحرق أو تتسلل إلى غرفة الزوجين رافعة الحسام.

ومع هذه الخيالات صاحت الجوقة “دقت ساعة انتصارالنساء”!!

ولكنها بعد الالتقاء “بجاسون” تكشف لها أنه لا يؤمن بشيء، يتكلم لغة السفسطائيين، ينطق بأكثر الكلمات قدسية الحب، الوفاء، العدالة بغير اكتراث، وبوقاحة منقطعة النظير.

فهو يُبرر زواجه الثاني بالحب الذي يكنّه لطفليه منها بما سيجنيان من ثمار المصاهرة الملكية، المال والتعليم الرفيع.

عرقوب أخيل

عرقوب أخيل

والأهم تكشّف لها موطن الضعف فيه، فهذا الرجل الأناني الذي لا يحب إلا نفسه، قد زلّ لسانه بكلمة افصحت عن تعلقه بحب طفليه منها.

وفي هذا الافصاح غير المقصود كان هلاكه، كان عرقوب أخيله الذي أتاح لميديا أن تطعنه في مقتل، أن تتحول بنصره عليها مؤقتاً إلى هزيمة نكراء.

فقد عزمت على توجيه ضربة وحيدة فيها القضاء على “جاسون” كل القضاء فكان أن دست إلى أميرة “كورنيث” السم الزعاف في هدايا حمّلتها طفليها إليها، وعقب ذلك شحذت سكينها ثم أجهزت بها على ولديها منه، وهي تتوجع وتئن.

صرخات وهمسات

وعلى كُلٍ فللخروج في الفيلم من مأزق العجز عن تقمص شخصية هذه المرأة التي تغّلب فيها شيطان الانتقام على الإرادة… على قلب الأم، ارتأت “مايا” أن من الواجب عليها، أن تذهب إلى السجن حيث توجد امرأة انجليزية “برندا” (ايلين بيرستين الحاصلة على أوسكار أحسن ممثلة 1974) وراء القضبان متهمة بقتل دفع صحف اليونان إلى إطلاق لقب “ميديا جلانيادا” (مكان وقوع الجريمة) عليها ، في محاولة منها للالتقاء بها كي تعرف منها لماذا- بعد أن غدر بها زوجها- قتلت أطفالها منه، ثم حاولت الخلاص من هذا العار بالانتحار.

ولم ترفض “برندا القاتلة” الالتقاء بها لأنها كانت- في غربتها- وحيدة، في أشد الاحتياج للتعبير عمّا يجيش في صدرها، وبخاصة أنها لا تجيد الحديث إلا بالانجليزية في بلد لا يتكلم أهله سوى اليونانية.

وسرعان ما تولد بين المرأتين شيء أشبه بالصداقة “فمايا” قد انجذبت إلى براءة هذه المرأة المتهمة، والتي كان هدوءها الظاهر يخفي ناراً حارقة، تأتي عليها.

وطبعاً، كان لابد من كل فن “بيرستن” وما تتمتع به من قدرة مذهلة على اتقان الأداء، كيما يستطيع المتلقي أن يتبين أن تلك الانجليزية المنتمية إلى الطبقة الوسطى ليست- ورغم ملامحها العصرية المألوفة- إلا “ميديا” بطلة المأساة اليونانية المعروفة.

وطبعاً كان هذا الاكتشاف بالنسبة “لمايا” إلهاماً ساعدها على تقمص شخصية “ميديا” على خشبة المسرح بنجاح فاق كل التوقعات.

فالتجربة الحية التي مرت بها- من خلال لقاءاتها المتكررة مع “برندا” أدت إلى تفجير طاقات التعبير الكامنة فيها، إلى انماء ما تحمله بين جوانحها من رومانسية وذكاء ورقة شعور، على وجه ارتفع بأدائها إلى مستوى رفيع فيه كثير من الفهم لمأساة “ميديا”.

ومهما يكن من أمر هذا البناء الدرامي المعقد بعض الشئ، فقد أتاح لمخرج الفيلم- الذي هو في نفس الوقت كاتب السيناريو والحوار- فرصة العرض لبعض ما يواجه المرأة المعاصرة من مشاكل، من بينها حسب قول صاحب الفيلم “المخاطرالتي تركبها المرأة عندما تبني حياتها في كل صغيرة وكبيرة حول الرجل، والعنف الذي يمكن أن يتولد عندما تقع خيانة لتلك الثقة العمياء”.

إغراء العنف

إغراء العنف

وفي الحق فهذا العنف العنيف الذي أحسسنا به صارخا في “صرخة النساء” تراه متكرراً فيما تلاه من عروض لأهم أفلام المهرجان، وبالذات ما كان منها متعلقاً بالمرأة ومشاكلها، وما أكثرها “فحدث في أمريكا” لصاحبه المخرج الإيطالي “سيرجي ليوني” يبدأ بمشهد لامرأة تعود إلى شقتها حيث تواجه ميتة رهيبة تنحبس لها الأنفاس برصاصات غدارات ثلاثة من عتاة الإجرام.

و”موناليزا” للمخرج والأديب الإنجليزي “نيل جوردان” ينتهي بمشهد “سيمون” (كاتي تيسون) الغانية السمراء، وهي تطلق الرصاص على نفر من تجار المسحوق والرقيق الأبيض، فإذا بالدماء وأجزاء من أجسامهم متناثرة، ملتصقة بالأرض والجدران.

و”بتي بلو” ثالث أفلام المخرج الفرنسي غير الواعد “جان جاك بينكس” تتناثر فيه مشاهد العنف بالجنس، حتى إذا ما اقترب من النهاية آثرت بطلته “بتي” (بياتريس دال) أن تقتلع بيدها إحدى عينيها، وآثر بطله “ذورج” (جان هوج انجلاد) أن يخلصها من حياة كلها همّ وغمّ، بقتلها في المستشفى خنقاً بكتم أنفاسها تحت الملاءة على طريقة فيلم “طار فوق عش المجانين”.

“والحياة والموت في مدينة الملائكة” آخر أفلام المخرج الأمريكي “ويليم فريد كين” يستهل بمشهد لإرهابي ملغم الجسم، معلق بحبل خارج الفندق الكبير حيث يقيم رئيس جمهورية الولايات المتحدة.

وفي لحظات تنطلق رصاصات من غدارة أحد حراس الرئيس، فإذا بالإرهابي المعلق منفجراً في الهواء، لم يبق منه شيء.

وبعد هذه اللقطات السريعة، تظهر عناوين الفيلم ثم تعقبها أحداث عنف لاهث، قاطع للأنفاس، يذهب ضحيته الرجال والنساء على حدٍ سواء.

و”جوانزا حامل الرمح” فيلم المخرج الياباني “ماساهيرو شينودا” المستوحى من إحدى مسرحيات “مونزايمون شيكاماتزو” شكسبير بلاد الشمس المشرقة- وهو واحد من أجمل أفلام المهرجان، بل لعله أجملها ينتهي بمشهد على جسر حيث نرى بطلي الفاجعة الساموراي “جونزا ساسانو” والسيدة المتزوجة “اوزاء” المتهمين زوراً وبهتاناً بالزنا، وهما يذبحان ذبح الشاه عقاباً وثأراً للشرف المهان.

و”أجسام غريبة” للمخرج الأمريكي “جيمس كاميرون” بطلته رائدة الفضاء الحسناء “سيجورني ويفر” تقود الرجال والنساء إلى كوكب مسكون بحثاً عن كائنات مفترسة كانت سبباً في هلاك كل من كان معها من الزملاء أثناء رحلة سابقة في الفضاء.

وهي في رحلتها الثانية أميرة انتقام “رامبوليتا” تنتصر وحدها على الأعداء. وبعد أهوال قضت على كل رفاقها، تعود إلى الأرض مصطحبة طفلة عثرت عليها تائهة بين أطلال الفضاء.

وطبعاً كل هذا مرصع بمشاهد عنف يخلع القلوب، من بينها ذلك المشهد الغريب القريب من نهاية الفيلم حيث ينقسم جسم آخر الرجال الأحياء من طاقم سفينة الفضاء بفعل إحدى الكائنات الغريبة التي لا نعرف من أين تأتي، وإلى أين تذهب، فإذا به شطران أحدهما الحامل للرأس والصدر والأمعاء يسعى في أرض السفينة وكأن صاحبه من الأحياء.

و”نسور القانون” لصاحبه “ايفان ريتمان” المخرج المنحدر من أصل تشيكوسلوفاكي، يبدأ الفيلم كوميدياً اجتماعياً شبيهاً “بضلع أدم” ذلك الفيلم الراقي الذي مثلته “كاترين هيبورن” مع النجم الراحل “سبنسر تراسي” قريباً من نهاية العقد الرابع من القرن العشرين.

وفجاة يتحول فيصبح فيلماً زاخراً بمطاردات وانفجارات وحرائق تلتهم الأخضر واليابس، تهدد تارة حياة بطليه “روبرت ردفورد” و”دبراونجر” وتارة حياة المتهمة الحسناء “داريل حنا” وتارة ثالثة لوحات زيتية تقدر قيمتها بالملايين.

صقور الصحافة

وحتى فيلم جاد “كقلب يحترق” لمخرج المسرح والسينما “مايك نيكولس” صاحب “الخريج” و”من يخاف فيرجينيا وولف” و”سيلكوود”- حتى هذا الفيلم وموضوعه منقطع الصلة بالعنف قد جاء متضمناً مشهداً فيه شيء من العنف.. كيف؟

من المعروف أن “قلب يحترق” مأخوذ عن قصة حكت فيها “نورا افرون” الصحفية وكاتبة سيناريو الفيلم ملابسات فشل حياتها الزوجية مع “كارل برنشتين”، ذلك الصحفي الذي كانت تحقيقاته مع زميله “وود ورد” في “الواشنطن بوست” حول جريمة التنصت على المعارضة بفندق “ووترجيت” سبباً في طرد نيكسون من البيت الأبيض بمصير أسود.

وهي في القصة، ومن بعدها الفيلم الذي تغير اسمها فيه من “نورا” إلى “راشيل” (ميريل ستريب)، تحكي كيف وقعت في حب “كارل” الذي تغير اسمه إلى “مارك” (جاك نيكلسن)، كيف تزوجت، حملت ثم أنجبت منه طفلة.

وأخيراً عند اكتشاف خيانته لها، كيف غضبت عادت ثم اختارت في النهاية طريق القطيعة والانفصال، فكان أن تركته مع طفليها منه غير آسفة على شيء.

واضح إذاً أن “قلب يحترق” فيلم ناعم، يتناول بأسلوب رومانسي قصة حب بين رجل وامرأة من صقور الصحافة، انتهت بعد معاناة مرارة الغيرة والاصطلاء بنارها المحرقة، في هدوء وسلام ومن هنا استبعاد وجود عنف في فيلم اجتماعي رقيق كهذا يعرض لعلاقات بين زوجين انتهت كما بدأت دون أيّة مفاجآت مثيرة تستوجب اللجوء إلى الغدارات وما شابهها من أدوات الهلاك ومع ذلك لم يستطع صاحب “قلب يحترق” مقاومة إغراء العنف، حشره حشراً في مشهد للبطلة أثناء وجودها غاضبة في نيويورك بعيداً عن عش الزوجية في واشنطن.

فدون مقدمات يقتحم عليها الشقة وهي في رفقة بعض الأقارب والأصدقاء، لص شاهراً غدارته، طالباً من الحاضرين ما قد يكون معهم من أشياء غلى ثمنها وخفّ حملها.

وعلى كُلٍ، ورغم هذا المشهد الدخيل، فإنه مما يُحسب “لينوكلس” أن فيلمه- وعلى عكس “بعد ساعات العمل” رائعة “مارتين سكورسيزي”التي عرضت في المهرجان- قد جاء خالياً تماماً من دماء حمراء تراق وجثث مبعثرة هنا وهناك- وهذا ولا شك أمر محمود في السينما المعاصرة التي ليس لها من غذاء سوى العنف المتصاعد.

والحديث عن نورا أو سارة بطلة “قلب يحترق” وزواجها الذي انتهى نهاية غير سعيدة يسحبنا إلى الوقوف قليلاً عند فيلمين من أفلام المهرجان يعرضان لشقاء المرأة، ولكن من منطلقين مختلفين.

غادة الكاميليا

أولهما “الترافيانا” أو “المرأة الضالة” لمبدعهما الموسيقار الإيطالي الشهير “جيسيي فيردي”.

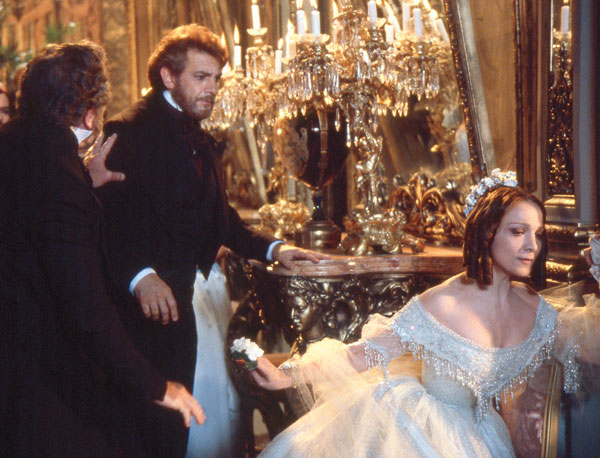

والفيلم المستوحى من هذه الأوبرا أخرجه “فرانكو زيفريللي” الذي استطاع أن ينجو به من عبودية المسرح، فلم يجعله مجرد أوبرا مصورة، وإنما جعله فيلماً أوبرالياً متحرراً من الجمود، محلقاً دون قيود.

فمنذ اللقطات الأولى المصاحبة للعناوين، وهي لقطات صامتة صمت القبور، ونحن مع كاميرا حزينة في سماء رمادية كابية تطل على باريس عابسة غضوب، تنساب بنا فوق كنيسة نوتردام ونهر السين، تمر بشوارع وبيوت شبه مهجورة حتى تتوقف عند بيت كبير ندخله معها، وفي رفقة نفر من عمال وأشباح كالغربان.

فمنذ اللقطات الأولى المصاحبة للعناوين، وهي لقطات صامتة صمت القبور، ونحن مع كاميرا حزينة في سماء رمادية كابية تطل على باريس عابسة غضوب، تنساب بنا فوق كنيسة نوتردام ونهر السين، تمر بشوارع وبيوت شبه مهجورة حتى تتوقف عند بيت كبير ندخله معها، وفي رفقة نفر من عمال وأشباح كالغربان.

رياش وتحف مبعثرة هنا وهناك في الممرات والقاعات، لوحات وأشياء أخرى ثمينة يحملها عمال تراقبهم عيون محضرين لا تنام.

ومثلما دخلنا البيت تدخل مقدمة فيردي الموسيقية رقيقة متهادية كالحلم حتى تصل بنا إلى غرفة حيث نرى “فيوليتا” مريضة مستلقية على أريكة تحارب وحدها الوجع، تسمع الأصوات، فتنتفض كمن أفاق من كابوس، تتدثر بثوب وتخرج إلى الممر حيث العمال والغربان.

كل ما حولها أشياء جامدة، بليدة، مغلفة بظلال زرقة مجهدة تعكس نهاية رحلة عمر.

وما هي إلا لحظات حتى تلتقي عيناها بعيني فتى جميل مفتون بها، يقف أمامها مبهورا.

ويبدأ شريط الذكريات

الآن، والآن فقط تختفي من أمامنا الزرقة الكئيبة، لنبصر بدلاً منها الألوان التي نشتهي. ألوان الأحمر والأصفر والبني تتزاحم من مزيجها خيالات جو أعياد وأعراس ومهرجانات.

ثمة حفلة زمنها القرن الماضي في عهد الإمبراطورية الفرنسية أيام العز.

ومع ذلك فثمة لمسة حزن سرعان ما تتحول مع الأحداث إلى غمامة تمطر همّاً.

وهكذا وبفضل لقطة سينمائية من أجمل لقطات استرجاع الماضي “فلاش باك” نرى “فيوليتا” (تيري سراتس) متوردة الوجنات، في حالة استنفار وتوقع.

نهاية

نهاية

إنها تحس داخها باحساس غريب يهز كيانها، يحدث خلخلة في الأشياء من حولها، هل هي حمى الحب؟

إنها في حيرة من أمرها، هل تعيش امرأة وحيدة ضائعة في تلك الصحراء المزدحمة المعروفة عند الرجال بمدينة النور؟ أم تودع حياة اللهو واللعب من أجل الحب من أجل “الفريدو” (بلاسيدو دومنجو)؟ إنها متوجسة خيفة، وكيف لا والحب عند مثيلاتها انكسار وسقوط في هاوية المجهول.

وطبعاً، وكما هو معروف، تسمع نداء الحب، تستسلم له وتضحي من أجل “الفريدو” بكل شيء، حتى بحبها له إنقاذاً منها لاسم أسرته وسمعته.

وغني عن البيان أن تضحيتها هذه لا يكتشفها الحبيب إلا بعد فوات الأوان وها هي الزرقة الكئيبة تعود فتغطي المكان و”فيوليتا” كما في البدء نسمع أصداء الموت في صوتها ونراه على وجهها.

فإذا ما دخل عليها الحبيب، نهضت ، حاولت ألا تظهر له شيئاً مما تعاني، مرددة معه لحناً من نشيد السكينة الأبدية، حتى إذا ما اقترب الموت صحت مع صحوته، كأنها الحياة تعود.

ومن بعد أن تنطق بالكلمات الأخيرة تتهاوى، وقد انعتقت روحها من الأرض ومتاعبها.

نكبة الفراق

أما الفيلم الثاني فهو “اللون أرجواني” للمخرج المعجزة “سيتفن سبيلبرج” صاحب “الفك المفترس” و”أي تي” و”انديانا جونز” وقد استوحاه من قصة المؤلفة السوداء “اليس ووكر” تلك القصة المتوجة بأهم جائزتين للأدب في الولايات المتحدة “بوليتزر”و”الكتاب الأمريكي” (1983).

والفيلم الذي نحن بإزائه يعتمد كما القصة على شخصيتي الشقيقتين”سيلي” (ووبي جولد برج) و”نيتي” (اكوساوا بوزيا).

والفيلم الذي نحن بإزائه يعتمد كما القصة على شخصيتي الشقيقتين”سيلي” (ووبي جولد برج) و”نيتي” (اكوساوا بوزيا).

وهو يبدأ بهما في الشتاء(1905) بين مروج بهية تغطيها زهور أرجوانية في الجنوب الأمريكي حيث يستعلي البيض على السود.

إنهما تلهيان، تلعبان بين الزهور، تضحكان، تنشدان الحب الفريد الذي في القلوب منذ الطفولة “انا انت. لن نفترق أبداً” ولكن سرعان ما يفرق الزمان بينهما.. ولو إلى حين “فسيلي” يبيعها زوج أمها التي ماتت مجنونة إلى أرمل غليظ القلب “السيد ألبرت” (داني جلوفر) لتكون شريكة حياته بالإكراه بدلاً من زوجته التي ماتت مقتولة، تاركة وراءها أطفالاً مشاغبين.

أما “نيتي” الأخت الصغرى فهي الأخرى لم تتح لها فرصة الاستقرار طويلاً مع زوج أمها، فالقلق والاضطراب ومخافة العار كل ذلك اضطرها في ربيع (1909) إلى الفرار حيث تعيش أختها “سيلي” أسيرة حياة زوجية ما أكثر التعرض فيها للذلة والهوان، وبحكم أن حظها من العلم والحكمة كان أكثر بكثير من حظ أختها الكبرى، فقد عملت على تعليمها القراءة، وتحريضها على الثبات لزوجها الفظ ومقاومة الاستبداد.

ورغم أن “سيلي” كانت مبغضة أشد البغض لهذا الزوج فإنها كانت مقصوصة الجناحين، ضعيفة مذعنة لعبث أقدار لا مردّ لها، ولا مصرف عنها..

وطبعاً ما كان لنيتي أن تطيق هذه الحياة الممتلئة بالخطوب والاستسلام.

وطبعاً ما كان لنيتي أن تطيق هذه الحياة الممتلئة بالخطوب والاستسلام.

لقد صدت “السيد زوج أختها” صانت كرامتها واستمسكت بالإباء، فكان أن طردها شرّ طردة، محدثاً بذلك فراقاً بين الأختين دامت لوعته نحو عشرين عاماً.

وفي صيف 1916، ومن كينيا بأفريقيا حيث سافرت “نيتي” بعثت برسائل إلى أختها التي لم تعرف عنها شيئا لأن “السيد” لجأ إلى وسيلة لا تخطر على بال ، احتجز الرسائل، أخفى أمرها عن زوجته.

وهكذا أصبحت “سيلي”- وقد انقطعت أخبار أختها تماماً- مغتربة، مثقلة القلب بالهموم، تساورها خيالات موت الأخت، تكابد الحياة والناس وحيدة، تشكو ما كان من أمرها في هذه الدنيا إلى السماء.

وسط هذا الجو الزاخر بصور رائعة من جمال الطبيعة (ولاية كارولينا الشمالية)، ومظاهر مؤسية من فساد الأزمنة والعلاقات، انطوت تسعة أعوام من عمر “سيلي” تمثلها خلالها كل من حولها نقية شفافة شفيقة، صبورة على الآلآم.

ومرت خلالها أحداث لكل منها تـأثيره على نمو وعيها فيما هو آت من أيام، كان من بينها الإلتقاء “بشوج” (مارجريت اتيري) تلك المغنية الشهيرة التي لم يكن يشغلها من شئون الحياة غير إرضاء نزعاتها الفنية.

ورغم أن الاختلاف بين هاتين المرأتين كان بعيداً إلى أقصى غايات البعد، فإنهما التقيتا في شيء واحد.

فقد بات صوت شوج أعزب الأصوات عند “سيلي” وبات لها في عيني “شوج” الواسعتين أمر بغير قرار من المحبة.

فقد بات صوت شوج أعزب الأصوات عند “سيلي” وبات لها في عيني “شوج” الواسعتين أمر بغير قرار من المحبة.

الكيد العظيم

وفي ربيع 1936، تشاء الصدف أن تعثر “شوج” على رسالة موجهة من “نيتي” المقيمة في أفريقيا إلى “سيلي” فات على السيد زوجها إخفاؤها وهنا تشترك المرأتان في تفتيش غرفة “السيد” أثناء غيابه بحثاً عن رسائل أخرى.

وينتهي بهما البحث إلى العثور على عشرات من الرسائل تحكي فيها “نيتي” اكتشاف القارة السوداء، وحياتها مع آل “شاموئيل” وطفليهما بالتبني.

وبعد هذا كله، فما أريد أن اكشف موقف “سيلي” من زوجها “السيد” إثر اكتشافها واقعة إخفائه رسائل شقيقتها زهاء عشرين عاماً من عمر الزمن.

وما أريد أن ألخص النهايات والمفاجآت السعيدة التي يزدحم بها الفيلم وهو يقترب من الختام.

كل ما أريد أن أقوله أنه ما أسرع الانغماس مع “اللون أرجواني” في الحياة الأمريكية كما تعيشها الطبقة المتوسطة السوداء، حتى كأن المتفرج يحياها مع أصحابها، لا إنه يشاهد أحداثها، وصورها أطيافاً على شاشة فضية.

وهذا وحده كاف للثناء على أول فيلم جماهيري جاد “لسبيلبرج” وذلك رغم هفوات النهايات السعيدة.

المهرجان الوليمة

المهرجان الوليمة

وبعد فالأكيد أن المهرجان قد ساهم بما عرض من أفلام جاءت القاهرة من القارات الستة.. من الوطن العربي، من السويد شمالاً إلى استراليا جنوباً، من الأرجنتين وكندا غرباً إلى الهند واليابان شرقاً، ساهم في النهوض بوعينا السينمائي والأكيد.. الأكيد أنه دلنا إلى أهمية الكلمة البلسم.. الكلمة الوحي والواحة في الفن.. الحرية.