من بين الأوهام في دنيا الأفلام، الظن بأنه يكفي أن يحشد المخرج عدداً لا بأس به من الأغاني في فيلمه حتى يتحول به إلى ملهاة موسيقية.

الأمر ليس بهذه البساطة فعندما نستعرض تاريخ الفيلم الموسيقي من خلال سينما هوليوود باعتبارها أول سينما تكلمت وغنت ورقصت، نستطيع أن نفرق في سهولة ويسر بين ما هو حقيقي وما هو زائف في ذلك العالم الوردي الجذّاب، عالم الملهاة الموسيقية.

ولد الفيلم الموسيقي قريباً من نهاية عقد العشرينات وبالتحديد في السادس من أكتوبر عام 1927، يوم أن نطقت السينما بعد صمت طويل، في فيلم مغني الجاز، الذي أنتجته شركة اخوان وارنر آملة بفضله التحرر من آثار الضائقة المالية الآخذة بخناقها.

في ذلك الفيلم تكلم قليلاً المغني الأمريكي ال جولسون بادئاً بهذه العبارة النبوءة “هو أنتم لسه سمعتم حاجة”، وغنى كثيراً مستهلاً بأغنية تناسب ميلاد السينما الناطقة تماما.

وبكل المعايير كان الفيلم بشعاً، ومع ذلك فبفضله ولد عهد جديد.

ومنذ هذا الميلاد والموسيقى تلعب دوراً هاماً في أفلام مصانع الأحلام، حتى وصل الأمر في البداية بجميع نجوم هوليوود فيما عدا جريتا جاربو والكلب رن تن تن، والاثنان كان لهما شأن كبير في ذلك الزمان، إلى الاندفاع نحو تلقي دروس في الرقص والغناء ابتغاء اغتنام دور ولو صغير فيما هو آت من أفلام قوامها في كل لقطة من اللقطات الرقص والغناء فضلاً عن ضوضاء الكلام.

السحر الخفي

ومهما يكن من الأمر، فسحر الصور تنطق أصواتاً تغني، وتشع أطيافاً ترقص، كان ولايزال سحراً لا يقاوم.

فالذين شاهدوا الأفلام الرائدة التي تكلمت وغنت ورقصت لا يستطيعون أن ينسوا “فريد استير” يخاصر “جنجر روجرز” يرقص معها في “الطيران إلى ريو” رقصة الكاريوكا.

بل أن تأثير هذا الثنائي الشهير برقصته تلك كان داهماً إلى حد أن راقصة شابة تألقت فيما بعد بحيث أصبحت راقصة مصر الأولى، قد اتخذت من تلك الرقصة اسماً لها.

كما أن أحداً من الذين شاهدوا أول فيلم لمحمد عبد الوهاب، ثم أول فيلم لأم كلثوم في النصف الأول من عقد الثلاثينات لا يمكن أن تنمحي من شاشة ذاكرته لحظة الدهشة والانبهار بسماع صوت مطرب الملوك والأمراء منطلقاً من الشاشة البيضاء متغزلاً في وردة الحب الصافي، أو صوت كوكب الشرق وداد يشارك الطير الأسير مرارة الفراق والحرمان.

الكمّ والكيف

ومع ذلك فمن المعروف أن الفيلم لا يدخل في عداد ما اصطلح علي تسميته بالملهاة الموسيقية مثل الأرملة المرحة (1934) الغناء تحت المطر (1952) وصوت الموسيقى (1965) إذا ما زاد عدد الرقصات والأغاني ويخرج منها إذا ما نقص العدد إلى حد الانعدام.

فهناك من الأفلام بدءًا بـ”استعراض الحب” (1929) وانتهاء بـ”أنت ولد كبير الآن” (1967) للمخرج كوبولا صاحب الأب الروحي. ما لا يثور خلاف بين اثنين حول أنها من نوع الملهاة الموسيقية وذلك رغم أن أحداً في البعض منها لم يخط خطوة واحدة مصممة وفق أصول فن الرقص وفي البعض الآخر لم يفتح فمه بكلمة واحدة منغومة.

وبالعكس فتاريخ السينما حافل بأفلام من نوع آخر متخم بالرقص والغناء كأغلب الأفلام الهندية وكبعض الأفلام التي تطوع لخدمة صوت واحد أو واحدة من أهل الطرب عندنا كفريد الاطرش ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة وصباح.

فضلاً عن أن ثمة أفلاماً “كمظلات شربورج” للمخرج الفرنسي جاك ديمي الحوار فيها يدور كله بالغناء لا بالتموج بين الطبقات العليا والدنيا كما في الأوبرا. ولا بالتحول من وإلى الغناء ذهاباً واياباً كما في الأوبريت ورغم ذلك فأي من تلك الأفلام لا يحسب ضمن الملهاة الموسيقية والسبب أنها لم تتشبع بعنصر الموسيقى بحيث تكون معه مزيجاً جديداً من الابداع.

ولا حيلة لنا – فيما أظن- عندما نتعرض لهذه الأفلام إلا أن نعتبرها من قبيل الدراما العادية، وأن ما حدث في شأنها هو في حقيقة الأمر انتقال بها إلى وضع مفتعل يعبر فيه بالغناء أو بالرقص او بالاثنين معاً، عما جرت العادة أن يكون التعبير عنه بالكلام.

والواقع أن الأفلام التي لها بعض نصيب من الأغاني والرقصات لأن حانة من حانات الليل أو مسرحاً من مسارح المتنوعات يشكل جزءًا من خلفيتها، هذه الأفلام في أغلبها ليس لها حق الانتساب إلى عالم الملهاة الموسيقية.

الشيوع والبساطة

فالفيلم حتى يمكن اعتباره كذلك، لابد أولاً أن يكون بناؤه العام قائماً علي الموسيقى بحيث تشع في كل ركن من أركانه شيوع الماء في العود الرطب.

وثانياً أن يكون ذلك البناء قائماً على خطة بسيطة لا تزدحم بالأشخاص والحوادث. لا تتغلغل إلى المعاني والطبائع.

وقد لا اكون مغالباً إذا ما جنحت إلى القول بأنه في حالة توافر هذين الشرطين فإن الفيلم لابد أن يستغرق كل ذهن المشاهد من أول لقطة فيه إلى آخر لقطة.

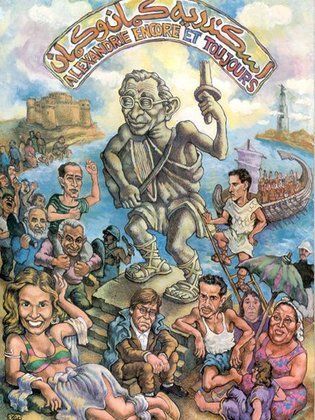

ومن عجب توافرهما أخيراً في ثلاثة أفلام مصرية جرى ابداعها في أزمنة متقاربة هي الأراجوز، سمع هس وكابوريا.

ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى أن الأفلام الثلاثة قد جرى التقاطها بواسطة كاميرا مدير تصوير واحد، الشاب الصاعد محسن أحمد.

فإذا أضيف إلى ذلك أن سيناريو وحوار كل من الأراجوز وكابوريا من إعداد شاب موهوب آخر “عصام الشمّاع” وأن أغاني سمع هس وكابوريا من تلحين الشقيقين مودي وحسين الامام، وكلاهما من الشباب الذي تعلق عليه في دنيا الموسيقى آمال كبار.

فضلاً عن أن الذي أدى دور رئيس المحكمة الخرب الذمة في سمع هس هو المخرج خيري بشارة، صاحب كابوريا.

انتصار الشباب

فإننا في ضوء ذلك كله، نستطيع أن نقول في ثقة أن الأفلام الثلاثة قد سرت فيها روح واحدة تسودها خصائص، لو أننا أمعنا النظر فيها لألفيناها هي بعينها خصائص الشباب التي أهمها تحطيم القيود وجموح الخيال.

ولن أقف عند الأراجوز لصاحبه المخرج هاني لاشين ولا عند سمع هس لصاحبه المخرج شريف عرفة، لن أقف إلا قليلاً لا لشيء سوى أن الفيلم الأول قد سبق وأن تصديت له بالكتابة في الهلال قبل عام، وأن الفيلم الثاني ستجئ فرصة الكتابة عنه بما يستحق من استفاضة لدى عرضه عرضاً عاماً في مستقبل قريب.

وعلى كُلٍ، فالفيلمان يمتازان ببساطة الفكرة التي نراها في فيلم لاشين تقدم لنا من خلال محرك الأراجوز عمر الشريف المعبر عن الغلابة الذين حاربوا وضحوا من أجل الوطن المثخن بالجراح حتى نجحوا في انتشاله من هاوية الهزيمة والعار.

في مواجهة خساس الناس الذين لم يحاربوا ويضحوا ومع ذلك انفردوا بجني ثمار الانتصار.

الوهم والحقيقة

أما الفكرة في فيلم عرفة لصاحبها كاتب السسيناريو الشاب ماهر عواد، فقد جرى تقديمها لنا من خلال فنانين مشاغبين صعلوكين فقيرين حمص وحلاوة، (ممدوح عبد العليم) و(ليلى علوي) اللذين يستهل بهما الفيلم وهما في سرادق يغنيان ويرقصان علي لحن وكلمات أغنيتهما اليتيمة أنا حمص.. حمص وحلاوة..

وسرعان ما يختلس المطرب الرسمي غندور (حسن كامي) أغنيتهما مستبدلاً بكلماتها كلمات شنانة رنانة لا تقول شيئاً أو بمعنى أصح تقول عبثاً.

أنا وطني بانشد واطنطن.. واتباهى بمجدك ياوطن.. على كل الأوطان متسلطن.

وما أن تصل إلى سمع حمص وحلاوة كلمات أغنيتهما منطلقة من شاشة التليفزيون بعد أن جرى تشويهها علي الوجه سالف البيان، حتى يبدأ بينهما وبين المطرب الرسمي المحتال صراع مرير من أجل استرداد حقهما السليب، تتخلله من حين إلى حين استعرضات شيقة غير مقحمة صمم رقاصاتها الشاب عاطف عوض، لعل أهمها استعراض “الفلوس كل شيء” و”فوق.. فوق”.

القاع والقمة

فإذا ما انتقلنا إلى كابوريا لوجدنا أنفسنا امام ملهاة موسيقية قوامها فكرة بسيطة أخرى لعصام الشماع جرى تقديمها لنا من خلال صعاليك أربعة من قاع المدينة يتزعمهم ملاكم هاو “هدهد” (أحمد زكي) في مواجهة امرأة فاتنة لعوب حورية (رغدة) وزوجها المليونير سليمان (حسين الإمام).

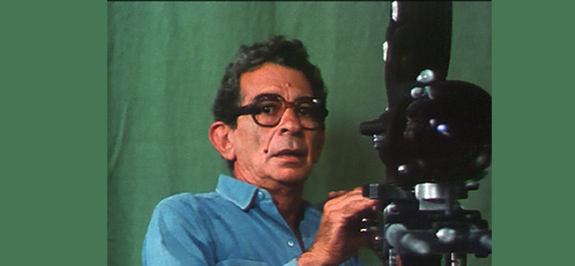

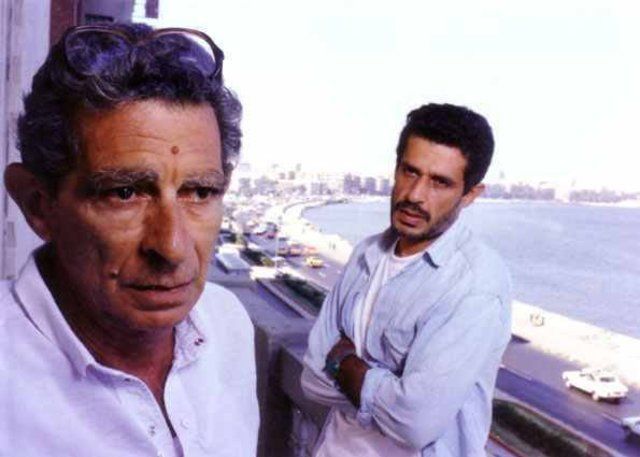

أما كيف التقى أهل القاع بأهل القمة، فهذا ما يحكيه خيري بشارة، في فيلمه الروائي الخامس بأسلوب ساخر، زاخر بالدعابة يمتزج فيه الواقع بالخيال المنطلق من القيود الضارب في آفاق لا تعرف الحدود.

وأول الدعابات في مسلسل المفاجآت الملئ بها كابوريا لقطة البداية التالية مباشرة لانتهاء العناوين ويالها من بداية.

انها تصور وجهي سيدتين في خريف العمر، تتبادلان أطراف حديث لا نفهم منه شيئاً لا لسبب سوى أن كلمات الحديث ليست بلغة الاباء، إنما بلغة الفرنسيس.

صراع الديكة

فاذا ما تحركت الكاميرا بعد ثوان إلى وراء اكتشفنا أن الحديث داخل فندق عائم، وأن ثمة خشبة مسرح يتوسطها المطرب الشعبي شفيق جلال مرتدياً بدلة سهرة بيضاء مشنفاً الآذان، بأغنية فرانكو آراب ما أن تنتهي حتى يزف إلى الحضور بشرى بدء مباراة يتقاتل فيها ديكان يتحلق حولهما الجمع المنقسم إلى فئتين مبعث تخاصمهما مراهنة إحداهما علي ديك، والثانية علي الديك الآخر.

وقد يبدو هذا النوع من اللهو غريباً على مجتمعنا.

ولكن لم استبعاده وسط الشرائح الواسعة الثراء وليدة الانفتاح، تلك الشرائح المعروف عنها ولعها الشديد بكل ما هو أجنبي، والتي هي بحكم مصالحها لا تستثمر أموالها إلا في الخارج حيث الأمن والأمان، وبحكم ميولها الاستهلاكية لا ترنو إلا إلى كل ما هو مستورد، حتى ولو كان لهواً ولعباً.

وقريباً من الفجر، وبعد التعرف علي حورية وزوجها المليونير أثناء الرهان على الديكة، تتجه الكاميرا من العوامة (يلاحظ أن أول فيلم روائي مهم لبشارة اسمه العوامة 70) إلى سطح النيل حيث نرى قارباً يتهادى بشبان ثلاثة بينهم هدهد الذي كان يردد مع صاحبيه كلمات أغنية “قزقز كابوريا.. أكل الكابوريا لا يعلى عليه”.

النداء

وهي كلمات استرعت انتباه حورية السيدة الجميلة الغنية فحفزتها إلى مناداة الشبان الثلاثة، طالبة إليهم الصعود وذلك للاستماع إلى أغنيتهم والاستمتاع بما تنطوي عليه من غريب الكلمات.

وطبعاً لبوا النداء، غير أنهم ما كادوا يدخلون العوامة حتى لمحهم زوج حورية المليونير واستفزه سوء هيئتهم الذي اعتبره نشازاً خليقاً بالطرد والإبعاد.

فإذا ما قاوموا ذلك، نشبت بينهم وبين حراس فتوات معركة جرى فيها تبادل اللكمات حتى انتهت بهم إلى تخشيبة قريبة سجناء.

وفي فجر اليوم التالي تم الافراج عنهم جميعا بكفالة دفعتها السكرتيرة أو بمعنى أصح الوصيفة سحر رامي، بأمر من سيدتها حورية لغرض في نفسها سرعان ما يستبين لنا فيما هو قادم من مفاجآت.

هكذا بدأ الفيلم بداية بليغة حددت في لقطات قليلة مختصرة الاطار الذي ستجري داخله الأحداث .. إطار الملهاة الموسيقية.

على باب الله

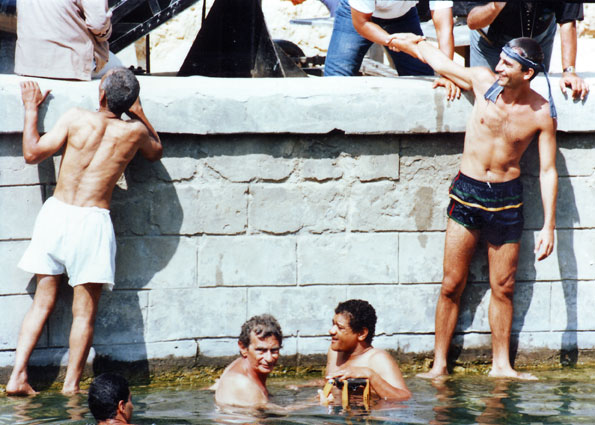

بعد هذه المقدمة التي حددت للفيلم اطاره، ينتقل بنا صاحبه إلى حي شعبي حيث نرى هدهد يتلاكم في مبارة فوق حلبة مقامة بواسطة الأهالي في إحدى الساحات.

وها هو ذا يختلس بين الحين والحين النظر إلى فتاة قمر تتابع المباراة من إحدى النوافذ المطلة على الساحة.

ومن خلال عدد جد محدود من المشاهد التالية لتلك المباراة تتضح لنا ملامح شخصيته.

إنه شاب منصرف عن العمل في ورشة أبيه صانع القوارير الزجاجية مختلفة الألواح، طموحه هو صاحباه إلى الصعود بفضل الملاكمة إلى الأوليمبية (يقصد الأوليمبياد). متعلق بحب جارته قمر التي يرفض أبوها خطبته لها لأنه صعلوك لا مهنه له، ملتقط رزقه بوسائل غير مألوفة تلعب فيها العضلات دوراً حاسماً.

وما أن تنتهي تلك المشاهد، التي من بينها مشهد رائع في مولد حيث ينضم إلى الشلة شاب رابع ضخم مفتول العضلات، كان هدهد قد كشف احتياله أمام المتفرجين مضيعاً عليه بذلك عرق جبين ليلة بكاملها حتى ترسل السيدة الجميلة وصيفتها إلى هدهد وشلته عارضة عليهم القيام بمباريات ملاكمة علي حلبة مقامة في حديقة قصرها المنيف.

المصارعون الجدد

وبدءًا من لحظة قبولهم لذلك العرض المغري ينعطف الفيلم انعطافاً شديداً، فإذا بنا أمام مشاهد داخل ذلك القصر يقامر فيها أصحابه علي الآدميين بدلاً من الديكة، مشاهد تهزنا إلى الضحك بما تعرض أمام أعيننا من مناظر سمعنا عن متشابهات معها علي مدار التاريخ، فنضحك من سخفها أو نتفكه بمفارقاتها.

مناظر تذكرنا بعهود طغيان الأباطرة الرومان حينما كانوا يدفعون بالعبيد إلى ملاعب للاقتتال كالوحوش الكاسرة، وسط صيحات غضب او استحسان مندفعة من حناجر متفرجين متعطشين للدماء.

وكأن صاحب الفيلم يريد بذلك أن يقول أن شيئا لم يتغير فالصعاليك الذين يتم اصطيادهم فجراً كي يتسلى بهم علية القوم ليلاً، شأنهم في ذلك شأن الكابوريا التي يجري اصطيادها مع مطلع الفجر كي يتسلى بأكلها من معه ثمنها، ليلاً، هؤلاء الصعاليك لا يختلف أمرهم كثيراً عن أمر العبيد الذين كان الأسياد يلهون بهم في سالف الزمان.

الذوق السليم

وأخيراً فكم كنت أحب أن أعرض شيئاً من خصائص الفيلم الفنية التي تتصل أولاً بأغانيه التي أراها رغم كل غرابة كلماتها خالية من أي ابتذال يقف حائلاً رقابياً دون سماعها على أشرطة تسجيل.

وثانياً بملابس كل من رغدة وسحر رامي التي أراها قد جنحت إلى ابهار لا يتحلى بأي ذوق سليم.

وكم كنت أحب كذلك أن أتحدث تفصيلاً عن حياة الصعاليك الأربعة في تيه القصر المنيف، وكيف راودت حورية هدهد عن نفسه، وكيف كتب له هو وصحبه التحرر من سحر القصر الخفي، والنجاة بأنفسهم كما يوليس في أساطير الأولين.

ولكن شيئاً من هذا لا أستطيعه لضيق المكان كل ما استطيعه في هذا الخصوص هو أن أقول أن الفيلم قد خلص بصعاليكه إلى النهاية الحتمية في أي عمل سينمائي له طابع الملهاة الموسيقية، النهاية التي تقول بأن الكل سعيد بل قل في منتهى السعادة !!