للنساء وضع خاص يتميزن به عن سائر الفئات الاجتماعية الأخرى، وذلك بحكم أنهن ينتسبن إلى وحدات قابلة للعزل فكما هو معروف هن نصف لكل شامل: الجنس البشري، وإذن فوجودهن أمر جوهري، بل لازم وليس له بديل ومن ثم لا يمكن أن يتماثل استغلالهن مع استغلال غيرهن من الفئات الاجتماعية، بل لابد أن تختلف الطرق والوسائل.

وعن ذلك قالت بحق جولييت ميتشل في مقال لها “النساء أطول ثورة”: إن الوجود الإنساني يرتهن بهن، لا يتصور بدونهن، ومع ذلك فهن أضعف الخلق، مجرد كائنات هامشيات فيما يُسند إليهن من أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ومهما يكن من الأمر، فهذا الجمع بين اللزوم والهامشية في آن واحد، هو الذي أدى- مع عوامل أخرى- إلى كارثة فقدان النساء للحرية، ولما كان قائماً بين جنسهن وبين جنس الرجال من مساواة في سالف الزمان.

فإذا ما انتقلنا إلى عالم الأطياف في السينما، فسنكتشف أن أول فيلم روائي في تاريخ الفن السابع كان من إخراج امرأة اليس جي (1896)، ورغم ذلك فالإبداع السينمائي في معظمه كان، ومايزال، من صنع الرجال.

ومن هنا غلبة الفكر القائل بأن النساء أقل من الرجال عقلاً، وبأن من الحق عليهن أن يخضعن لسيادة الرجال، غلبته على ما تنتجه مصانع الأحلام من أفلام أو بمعنى أصح ركام لا نفع فيه، لاسيما في الدول المسماة بالنامية.

فمثلاً منذ مائة عام أو يزيد، وبالتحديد عام 1873- أي قبل اختراع السينما- اهتم العلامة المصري رفاعة رافع الطهطاوي بالمرأة، طالب بمساواتها بالرجل على أسس علمية، حتى إنه قال “فإذا أمعن العاقل النظر الدقيق في هيئة الرجل والمرأة، في أي وجه من الوجوه، في أي نسبة من النسب، لم يجد إلا فرقاً يسيراً، يظهر في الذكورة والأنوثة، وما يتعلق بهما، فالذكورة والأنوثة هما موضع التباين والتضاد”.

ومع ذلك، فأول فيلم مصري روائي طويل يعرض في القاهرة (16 نوفمبرعام 1927)، وهو ليلى الذي أخرجه استيفان روستي وانتجته ومثلته عزيزة أمير قد تناول قصة بطلته على الوجه الآتي: إنها فتاة جميلة يتيمة، يكفلها عمدة قرية صغيرة على مشارف الصحراء، يزور القرية الثري المعروف رؤوف بك، فيرى البدوية الحسناء ويراودها عن نفسها تعرض عنه لأنها وهبت قلبها لجارها الشاب البدوي الشهم أحمد الذي يعمل دليلاً للسائحين. وتشاء الصدف أن تزور القرية سائحة متحررة تهيم بأحمد وتغريه بالرحيل معها بعيداً إلى البرازيل ثم تطرد ليلى من القرية، بعد اكتشاف أنها حامل من أحمد. وفي الطريق، وبينما هي وحيدة منبوذة، يقف لها رؤوف بك بعربته الفارهة منتظراً أن يصطحبها إلى قصره المنيف حيث النهاية السعيدة بالزفاف.

وقد يكون من الصعوبة بمكان تصور قصة بمثل هذا القدر من التفاهة والبعد عن الواقع، والحط من شأن المرأة، ومع ذلك فهذه النظرة المتخلفة للمرأة، مايزال لها السيطرة على صانعي الأفلام في مصر.

فهي في الغالبية الغالبة من أعمالهم كائن ساذج أو أبله، ضعيف معتدى عليه أشبه بالحيوان أو الطفل الكبير، وكل هذا يحيطونه بهالة من التمجيد والتعظيم.

ولا غرابة في استمرار هذه النظرة حتى الآن واستفحالها، فثمة ردة ثقافية وعلمية وأخلاقية خطيرة أدت حسبما جاء في تعليق للدكتورة نوال السعداوي على مقالة صرخة للدكتور زكي نجيب محمود إلى “اختناق عقول عدد من النساء والرجال داخل زنزانة الجنس المحدود المعنى، القاصر على فكرة واحدة ناقصة تختزل كيان الرجل والمرأة إلى مدلولات جنسية فحسب.

وعن هذه الردة كتب الدكتور سيد عويس في كتابه حديث عن المرأة المصرية المعاصرة ما يأتي: “إذا قرأ شخص من الأشخاص ما يكتبه الكثير من الأدباء المصريين عن المرأة المصرية يقرأ عجباً. وإذا استمع شخص آخر لما يذيعه بعض المذيعين أو الإذاعيين المصريين عن المرأة المصرية، يستمع لأمور لا تتصل بالواقع الحي لمجتمنا بسبب أن المرأة المصرية في آراء أولئك وهؤلاء، كما يقول فرويد لغز محير، وهي شخص لا يمكن أن يُفهم، بل يجب أن لا يُفهم، وهي شخص يحاول هؤلاء المصريون الذكور أن يخلعوا عليه صفات الذكاء أحياناً والبلاهة أحيانا أخرى.. وصفات الكذب والبهتان أحياناً والمراوغة وعدم الصراحة أحياناً أخرى.

والسينما المصرية المعاصرة في عرضها للمرأة ومشاكلها، تكاد تكون مرآة تنعكس عليها هذه الكتابات والإذاعات. فأدوارها، وبغض النظر عن الموقع الذي تشغله في الحياة الاجتماعية، إنما تنحصر أولاً وقبل كل شيء في إطار علاقتها بالرجل.

فهي في عدد لا حصر له من الأفلام أنثى ليس إلا، ينظر إليها باعتبارها تابعة للرجل، وليس نصفه الآخر المكمل له، باعتبارها كائناً يدور في فلكه بغرض الإرضاء له. وذلك بحكم أنه المولى والسيد المُطاع في الحق والباطل.

والأمثلة على ذلك كثيرة، فالست أصيلة (أمينة رزق) في فيلم العار (1982) لصاحبه المخرج علي عبد الخالق ـ وهو واحد من أنجح الأفلام تجارياً ـ تبجل زوجها إلى حد العبادة، تعمل على توفير الراحة له والسعادة، فإذا ما تبين بعد الممات أنه كان يتاجرفي المخدرات، فلا فرق عندها ولا تمييز، فهي تغضب من ابنها كمال (نور الشريف) إلى يوم القيامة لأنه أعلن حقيقة مهنة أبيه، متطاولاً على سمعة كبير العائلة.

وروقة (نورا) زوجة كمال في نفس الفيلم لا تناقشه فيما يفعل أهو حلال أم حرام. والمتعة عندها أن توفر له احتياجاته وتدغدغ حواسه كإعداد الأكلة الشهية والقعدة الطرية وغسل القدم، وبصوت منكسر فيه من الذل والمسكنة الشيء الكثير تقول له “أنا ملك إيدك”، وتقول عنه إنها “خائفة عليه من العين والمستخبي”، ويصل بها الانحدار والانسحاق إلى بذل حياتها من أجل عملية تهريب، مضحية بكل شيء بطريقة أقرب إلى العبث.

وروقة (نورا) زوجة كمال في نفس الفيلم لا تناقشه فيما يفعل أهو حلال أم حرام. والمتعة عندها أن توفر له احتياجاته وتدغدغ حواسه كإعداد الأكلة الشهية والقعدة الطرية وغسل القدم، وبصوت منكسر فيه من الذل والمسكنة الشيء الكثير تقول له “أنا ملك إيدك”، وتقول عنه إنها “خائفة عليه من العين والمستخبي”، ويصل بها الانحدار والانسحاق إلى بذل حياتها من أجل عملية تهريب، مضحية بكل شيء بطريقة أقرب إلى العبث.

وتتكرر الصورة المهينة في أريد حلاً (1975) لصاحبه المخرج سعيد مرزوق ولا عزاء للسيدات (1979) لصاحبه المخرج هنري بركات.

فدرية (فاتن حمامة) في الفيلم الأول ـ ورغم حماقات شريك حياتها ومنغصاته ـ زوجة وديعة مطيعة، متسامحة.

وكذلك حال راوية (فاتن حمامة) في الفيلم الثاني، فهي تتحمل صابرة جميع نزوات زوجها وثورات غضبه، لا شغل ولا مشغلة لها سوى السهر على راحته.

ويمتد الهوان إلى صديقاتها إلى حد أن إحداهن تعبر عن انقيادها بقولها “وهي الواحدة تساوي حاجة من غير جوزها”.

ويمتد الهوان إلى صديقاتها إلى حد أن إحداهن تعبر عن انقيادها بقولها “وهي الواحدة تساوي حاجة من غير جوزها”.

على هذا النحو المحقر للمرأة، المؤكد لخضوعها، المثبت لاستمرار عبوديتها بدأت السينما على أرض مصر في النصف الثاني من العشرينات، وما تزال لا تريد أن تتخفف من أثقال الأوهام والتقاليد.

حقاً ثمة أفلام مصرية قليلة تضامنت بعض الشيء مع المرأة، ولكنها جاءت باهته لا تقدم ولا تؤخر، وذلك لأن تضامنها كان من منطلق التعاطف الميلودرامي ليس إلا، ودون أية محاولة للاقتراب من قضية تحرر المرأة باعتبارها معركة طويلة ومريرة.

وقد يكون مرد ذلك إلى أن أصحاب هذه الأفلام ليسوا ممن يمكن أن يلتزموا بما يبدعون، ويحتملوا التبعات المادية والأدبية.

وهنا قد يكون مناسباً لو اخترت فيلمين من بلدين ناميين مختلفين كل الاختلاف، مرّ أولهما بثورة عاتية عصف إعصارها بالقديم، وعاش ثانيهما في ظل ديكتاتورية عسكرية، وتحت وطأة أحكام عرفية قوامها الذل والهوان، وذلك للتدليل بهما على أهمية أن يكون مبدع الفيلم ملتزماً، محتملاً للتبعات، إذا ما كان يريد أن يقول قولاً مفيداً في قضية المرأة، يرتفع بمستوى الوعي بضرورة تحررها حتى تتحقق لها المساواة مع الرجل.

وهذان الفيلمان:

لوسيا (1968) رائعة المخرج الكوبي أومبرتو سولاس والطريق (1982) لصاحبه المخرج التركي يالمز جوني.

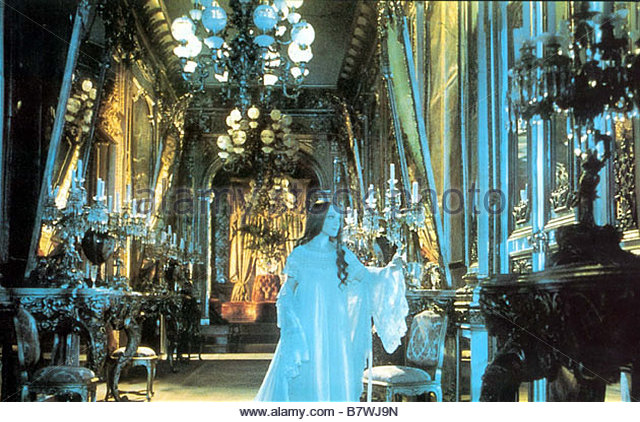

والفيلم الأول يتكون من ثلاثة أجزاء منفصلة تماماَ، كل جزء يصور حياة امرأة اسمها لوسيا خلال ثلاث أحقاب تاريخية، تشكل خلفية لها ثلاث طبقات هي “الأرستقراطية، و”البرجوازية، والفلاحون”.

أما الفيلم الثاني فيتكون من خمس قصص لخمسة سجناء أطلق سراحهم لمدة أسبوع واحد.

وكل قصة تصور ما دار لكل واحد من مآس، وما اقترف حولهم من آثام لا تحصى ولا تقدر.

ولوسيا الجزء الأول تقع أحداث مأساتها خلال عام 1895، أي أثناء حرب التحرر الوطني ضد أسبانيا.

والأسلوب والموقف في هذا الجزء، كلاهما مستوحى من “شعور” فيلم المخرج الإيطالي لوكينو فيسكونتي وقصته التي تدور حول امرأة إيطالية أرستقراطية ذهب بها جنون الحب لضابط نمساوي إلى حد خيانة ابن عمها ووطنها إبان الحرب ضد إمبراطورية آل هابسبورج من أجل وحدة إيطاليا.

ولوسيا هي الأخرى عندما تقع في حب رفائيل ـ وهو عميل أسباني ـ فإن جنون هذا الحب يذهب بها إلى حد إرشاده إلى بيت العائلة الذي تحيط به مزرعة بن مختبئة في حضن جبل حيث قيادة الثوار، ومن بينهم شقيقها الوحيد.

وطبعا يكشف رفائيل الذي افتعل اللقاء والحب ابتغاء الوصول إلى هذا الهدف موقع المزرعة للقوات الأسبانية، فيتم القضاء على الثوار في معركة ضارية يخر فيها شقيق لوسيا صريعاً.

وها هي مدفوعة بشهوة الانتقام، تطعن الرجل الذي خدعها، حتى إذا ما جرت بعيداً عن جثته الهامدة، رأيناها امرأة ضائعة في طريقها إلى جنون أكيد. إنها في كلمات، ضحية قوى لا تدري من أمرها شيئاً كانت تعيش قبل اللقاء الذي دمرها، وكأنها في مصيدة داخل عالم خانق بالتفاهات، ولغو حكايات العجائز والترهات، تحاول الفرار منه إلى البديل الوحيد المتاح لمن كان في مثل وضعها الاجتماعي وزمنها، وهو بديل مجدب لابد وأن ينتهي بمن تجنح له إلى نهاية فاجعة.

فلقد اختارت الحب والهيام بحسها وقلبها، مستلهمة خرافة تحقيق الذات الرومانسية “كل ما أريده هو أن أعيش سعيدة ولم تختر بعقلها، فيا بئس ما اختارت”.

ذلك إنه فاتها أنها تعيش في عالم كوبا الهش المعذب بالتخلف بعيداً عن أوروبا، وأنها بعشقها الرومانسي وأساليبه، قد غدت تقليداً غير طبيعي لأشكال مستعارة من الخارج لا أمل فيها ولا خير.

والمخرج سولاس في هذا الجزء من فيلمه يفرض تصوره للمرأة واضطرابها في هذا المجتمع التابع، المفتقد الأصالة، والذي هو في سبيله إلى زوال، يفرضه من خلال أسلوب انتقائي، عنيف، متسم هو الآخر بقدر من الاضطراب، بل قل من خلال أكثر من أسلوب. فهو، والحق يقال، يسوح بنا داخل عديد من المدارس السينمائية المعاصرة. فرحلة لوسيا إلى المزرعة، مخترقة غابة استوائية معتمة بالضباب والأمطار، وما حدث خلالها من معارك، كل ذلك فيه من أسلوب المخرج الياباني كيروساوا الشيء الكثير.

وعلاقة لوسيا برفائيل بما أنطوت عليه من تداخل بين السياسة والعشق، هذه العلاقة نرى مشاهدها متناغمة بفضل لقطات أودع فيها المخرج سولاس العديد من التنهدات والتحركات المهتاجة والنظرات الثابتة المحملقة، والموسيقى المرتجفة، متأثراً في كل ذلك بأسلوب فيسكونتي في مرحلته الأخيرة الأوبرالية.

وبين الحين والحين يقطع المخرج سولاس هذه المشاهد منتقلاً بنا إلى أرض خراب محلقة في سمائها طيور نهابة، مما يذكرنا بمشاهد شبيهة في فيلم مخطوط ساراجوزا رائعة المخرج البولندي فوشيك جيرزي هاس.

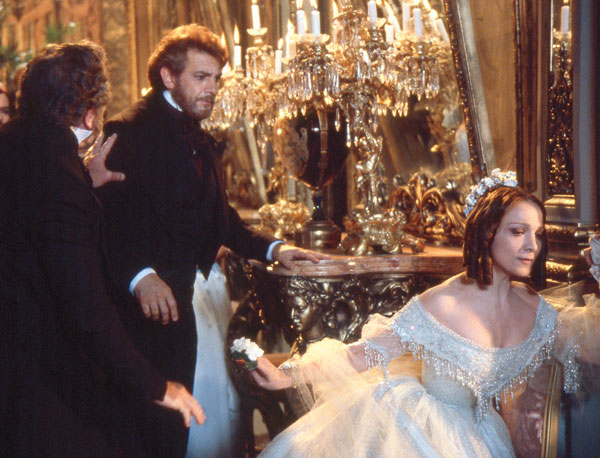

ومع لوسيا في الجزء الثاني، نجد الأيام، وقد دارت دورتها بالأحداث من نهاية الربع الرابع من القرن الماضي إلى بداية ثلاثينات القرن العشرين وبالتحديد عام 1933، أثناء وما بعد سقوط الديكتاتور ماخادو.

ومن خلال أسلوب خافت هادئ يذكرنا بجول وجيم رائعة المخرج الراحل فرانسوا تريفو أو تيريز ديسكرو فيلم جورج فرانجو المستوحى من قصة فرانسوا مورياك، تستظهر لوسيا وقائع حياتها مع الدو، وهو شاب ثوري كرّس حياته حتى الممات لإسقاط نظام حكم ماخادو ومن بعده باتستا عندما خان بدوره رسالة الثورة.

وشخصية لوسيا هذه قد التمسها المخرج سولاس في أعمال عالم البرجوازية الأنيق المتفسخ، جعلها تفر منه إلى أحضان الدو الثائر. وعشقها هذه المرة عكس عشق لوسيا القرن الماضي تماماً، إنه مساير لحركة التاريخ.

ومع ذلك، ورغم أنها خطت خطوات واسعة نحو حريتها الشخصية، تاركة وراءها عالم أسرتها العقيم النرجسي إلى غير رجعة، لتعمل في مصنع للسيجار، متزعمة مسيرة احتجاج نسائية ضد النظام، إلا أنه كان لزاماً عليها، وحتى تسترد كامل حريتها، أن تكمل المشوار، تسير في دروب شاقة قاسية، فزوجها الدو هو الذي يتكلم ويحارب ويموت في الشارع برصاص جند باتيستا، أما هي فملتصقة به، وفيّه له “سأتبعك، أنا زوجتك يا الدو”، تحمل طفلها منه، ومن بعد موته تقاسي وحدها.

وليس محض صدفة أن ينهي المخرج سولاس هذا الجزء من فيلمه بوجه لوسيا يملأ الشاشة، وهو ينظر نظرة غامضة، وعليه مسحة من جمال مبهم، الأمر الذي يذكرنا بوجه أنا كارينا في (فيلم تعيش حياتها) لصاحبه المخرج الفرنسي جان لوك جودار.

وأغلب الظن أن هذه اللقطة الأخيرة، إنما أراد بها المخرج سولاس أن يتأمل حال لوسيا، وأن يجعلنا نتأمل معه ما هو غامض من أمور المرأة في تلك الحقبة.

وعلى كُلٍ فلوسيا في هذا الجزء تبقى بعيدة، موضوعاً للتأمل والتأمل فحسب، دون أن تصبح أداة لتغيير التاريخ.

وتدور أحداث الجزء الثالث والأخير من فيلم لوسيا في ربوع ريف كوبا ما بعد الثورة. وأسلوب المخرج هذا يتسم بنبرة خفيفة، كوميدية، ساخرة بالذات، من خلالها يحكي صاحب الفيلم حدوتة لوسيا وتوماس.

وهي حدوتة تبدأ بهما في عش الزوجية حيث يقضيان الوقت كله في السرير، حتى يتفجر الموقف عندما يُطلب إليهما أن ينهيا شهر العسل، ويتوجها إلى الحقول للعمل.

هنا لم يكتف توماس بالتمرد ومنع زوجته لوسيا من الخروج إلى العمل، بل ذهب مدفوعاً بغيرة مجنونة إلى حد إجبارها على البقاء محبوسة في البيت بسد النوافذ بألواح خشبية، وغلق الأبواب بالمزاليج، فإذا ما جأرت بالشكوى وقالت إنه يعتدي على روح الثورة أجاب بخيلاء “أنا الثورة”. وعلى كُلٍ، فبفضل مدرس شاب أرسلته حكومة هافانا إلى الريف في حملتها على الأمية، تنجح لوسيا في الفرار من سجن الزوجية.

لكن توماس يتعقبها في المستنقعات حيث تعمل مع نفر من النساء، وعندما تراه تجري منه هاربة، فيتعقبها، وتضامناً معها تتعقبه زميلاتها، وطبعاً لا ينتهي إلى غايته منها، وينتهي الفيلم بهما في حالة شجار وحب وصراع من أجل العثور على مخرج لحياتهما من بين خيوط تشابك فيها القديم بالجديد على وجه شديد التعقيد.

وهذا الشكل الواقعي الكوميدي الذي اختاره المخرج سولاس لهذا الجزء الثالث والأخير من فيلمه يتناسب تماماً مع الحياة في مجتمع ثوري.

فالكوميديا هنا إنما توحي بأن الصراعات الدائرة بين الجنسين والأجيال والذات والجماعة، وما تفرزه من إدعاءات ومزاعم متناقضة متنافرة، كل هذا الخلف والخصام.. مآله إلى الصلح والوئام.

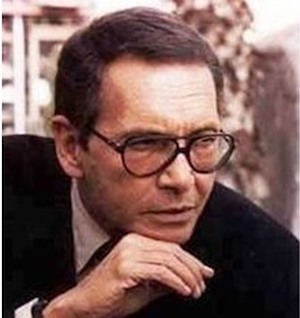

والآن إلى (يالمز جوني) وفيلمه الطريق. كان المخرج يالمز جوني صاحب حياة عاصفة، وكان موته المفاجئ فاجعة، ويبقي جرحاً نازفاً في القلب الإنساني، يغور الجرح بعمق قدر المعرفة المتاحة به وبأفلامه.

كان بين صانعي الأطياف وحيد نوعه، كان يستبدل سجنا بسجن كما نستبدل حذاء بحذاء ويصرح “لقد أصبح مجموع الأحكام التي أصدروها في غيابي منذ أكتوبر عام 1981 يصل إلى 42 عاماً، بالإضافة إلى المائة القديمة. على أية حال، إنها الحرب بيني وبينهم. إلى متي؟ لا أعلم، أعرف فقط أنني سأبقى مفتح العينين لأفضح التسلط…”

وفعلاً فضح السلطة والتسلط بالإشراف من داخل سجنه في تركيا على مساعدة (شريف جورين) وهو يخرج نيابة عنه خامس سيناريو يكتبه من وراء القضبان: الطريق.

وبالهروب من السجن الكبير في الأناضول مع “متعجلات فيلمه” إلى سويسرا حيث أكمل توليفه، ثم بالذهاب به إلى مدينة كان حيث توّج بجائزة المهرجان الكبرى “السعفة الذهبية، (1982).

وما إن انتهى من إخراج فيلمه الأخير الحائط حتى عجل السرطان من عذابه، طرق الموت بابه، ذكر من نعاه أنه ولد في عام 1937 بإقليم أدنه حيث تعوي الريح والذئاب ويساقط الثلج فوق أكواخ قرى الأناضول، طوال فصل شتاء العالم. ومات كما يموت أبطال أفلامه الفقراء، مطارداً، مسجوناً منفياً، قاتلاً، مقتولاً. وظل الطريق ـ وهو أروع أفلامه ـ والنقلة العالمية القوية ليالمز جونيه الذي كان يشعر أنه مغترب أبدي”.

وأبطال فيلم الطريق سجناء في أجازة قصيرة، كل واحد منهم مشوق أشد الشوق للالتقاء بالزوجات والعائلات.

ولكن قلوبهم ممتلئة شعوراً بالقلق واللهفة على العودة إلى الأهل، لا بسبب حياة السجن التي كلها بؤس ويأس، ولا بسبب طول الحرمان من حلاوة وعذوبة القرب من الأحباء، وإنما بسبب شيء غريب كل الغرابة، ملأ نفوسهم فزعاً ورعباً. هذا الشيء هو الخوف على الشرف، من أن تكون شريكة الحياة قد تورطت في خطيئة أثناء انقطاع الصلات بالفراق الطويل، بعبارة أوضح فإن أخوف ما كانوا متخوفين منه هو أن يكون النظام الأبوي قد انهار. فهم في حقيقة الأمر أسرى التقاليد، حيارى تتجاذبهم شريعتا الأب والدولة، وكلاهما مر، ويكاد الاختيار الحر بينهما أن يكون مستحيلاً.

وفي الحقيقة ففيلم الطريق أقرب إلى الملحمة منه إلى أي شئ آخر. فمن خلال “أوديسية” خمسة رجال استطاع يالمز أن يصور الإنسان البائس اليائس الذي أجبر على حياة لا يريدها، وعلى موت لا يريده، وخيل إليه أنه حر بالرغم من ذلك.

والمدهش أن صاحب الطريق استطاع ـ من خلال التناول المشحون بالتعاطف مع هؤلاء الرجال في محنتهم ـ أن يكشف عن مأساة أشدّ هولاً، وأن يرفع الستار عمّا تعانيه النساء من عذابات في سجن التقاليد.

وغني عن البيان أن النساء هنا لسن عاملات مناضلات يتقن فن الصراع والإضراب كما فعلت نورما راي في فيلم المخرج الأمريكي مارتن ريت، لا… إنهن أمهات وربات بيوت ضعيفات يعشن شبه مستسلمات للأقدار، في انتظار عودة الزوج الضال.

وهن بطبيعة الحال، ضحايا الخضوع للتقاليد، فإذا ما حاولن التمرد ولو قليلاً فالويل لهن وسوء المصير.

فزوجة محمد صالح تقف إلى جانبه من منطلق الإخلاص له والوفاء، لا تسمع لنصيحة أهلها الذين يعتبرونه عدواً لأنه تسبب بجبنه وتخاذله في مقتل شقيقها، تفر معه ليلقيا مصرعيهما سوياً في القطار برصاصات الانتقام تنطلق من غدارة أصغر الأشقاء.

وزينة زوجة سعيد تتبعه كظله شبه حافية، شبه عارية في واد غير ذي زرع مغطى بالثلوج، محكوماً عليها من أهله وأهلها بالإعدام لأنها في غيابه لم تصن العهد، لم تبق وفية صامدة.

ولن أقص تفصيل ما يعرض لزينة في وادي الموت هذا أمام عيون زوجها وابنها، لا أقص ما يعرض لها من خطوب، فذلك شيء يطول ويستحيل، وإنما أسجل شيئاً واحداً. عندما انطرحت زينة على الثلج، وأخذت من ضعفها لا تقاوم. ولا تحاول المقاومة، استرجع سعيد ميتة الحصان في نفس المكان، فانتصر للحياة، تذكر الحب، تمرد على التقاليد، صفح وغفر، سعى إلى انتزاع زينة من براثن الفناء، لكن هيهات، فقد فات الأوان.

وعند مشهد الموت والحب هذا أرى الوقوف قليلاً، لا لأنه أطول مشاهد الفيلم ـ فهو مكون من حوالي سبعين لقطة، تستغرق حوالي ثماني دقائق ـ وإنما لأنه أجمل مشاهد الفيلم وذلك بحكم بساطته المتناهية، فالشخصيات فيه ثلاثة لا تزيد، رجل وامرأة وابن وحيد، والمنظر الطبيعي مجرد أرض تلتحف ثلوجاً بيضاء وسماء خالية إلا من خساس الطير، وهذه الرتابة لا تنقطع سوى مرتين مرة ببقايا جثة حصان هالك، ومرة بشجيرة حزينة ارتحلت عنها أوراقها فتعرّت. وفوق هذا لأنه أكثر مشاهد الفيلم فاعلية وتأثيراً، ففيه تتجمع كل الخيوط، تتكثف أحداث الطريق حتى تصل إلى الذروة، بفضل توليف لاهث موظف لخدمة الصراع بين الموت متمثلاً في الطبيعة الموحشة القاسية، والتقاليد الأشد وحشية وقسوة، وبين الحياة تخرج منتصرة بالحب رغم فشل سعيد في إنقاذ زينة.

وختاماً فقد لا أكون بعيداً عن الصواب، إذا ما قلت أنه بفضل مشهد موت زينة هذا ـ وهو واحد من أرق وأروع المشاهد في تاريخ الفن السابع ـ بفضله ينمو الوعي بقيمة المساواة بين نصفي المجتمع، بضرورة التصدي للعادات والتقاليد المعادية للمساواة باعتبارها سجناً للرجال والنساء على حدٍ سواء.

وهكذا نجد في الفيلمين الكوبي والتركي نماذج بديلة للسينما المتعثرة في العالم الثالث، فكلاهما لا يقدم أنماطاً تقليدية للمرأة إلا لوضعها فنياً في محك النقد والتوعية وكلاهما لا يتبنى قضية المرأة من منطلق تعاطف ميلودرامي بل من أرضية إدراك ثوري ووعي ناضج بأبعاد قضية المرأة التي لا يمكن فصلها عن مجموعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.