“دنيا الله” هوآخر فليم مأخوذ عن إحدى قصص “نجيب محفوظ”. وقد شاء عبث الأقدار بي أن أذهب إلى سينما ميامي حيث جاء عرضه لأجدني شبه وحيد في دار موحشة.

وبعد صبر جميل علي الفيلم حتي وصل إلي الخاتمة تساءلت، وانا أغادر الدار مهموماً لماذا كل هذا الفشل، لماذا أنفض الجمهور من حول فيلم عن قصة لأديبنا الكبير تحول بها إلي لغة السينما المخرج المؤمن بالشباك المردد لمقولة “الجمهور عاوز كده” حسن الإمام؟

وفى محاولة لفهم هذه الظاهرة لماذا يلفظ هذا النوع من الأفلام أنفاسه الأخيرة قد يكون من المفيد أن نبدأ ببداية نجيب محفوظ مع السينما، أن نعود إلي الماضى مرتحلين مع الزمن أربعين عاما.

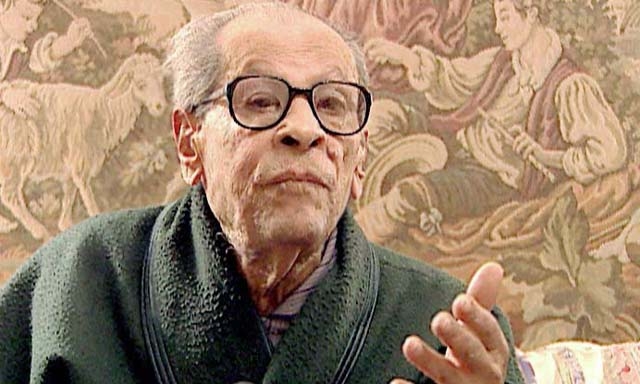

غالباً ما يغيب عن البال أن “نجيب محفوظ” هو أول أديب مصرى اتصل بالسينما، غذاها بأعمال فنية قبل أن تجيئه الشهرة عن طريق القصة.

الزيات.. المازني.. العقاد لم يتصل أحد منهم بها أصلاً “طه حسين”جاء اتصاله بها متأخراً، فأول فيلم عن قصة له “ظهور الإسلام” كان وراءه رصيد هائل من الأعمال والمواقف الأدبية توجت باقتران اسمه بلقب عميد الأدب العربى.

الزيات.. المازني.. العقاد لم يتصل أحد منهم بها أصلاً “طه حسين”جاء اتصاله بها متأخراً، فأول فيلم عن قصة له “ظهور الإسلام” كان وراءه رصيد هائل من الأعمال والمواقف الأدبية توجت باقتران اسمه بلقب عميد الأدب العربى.

“توفيق الحكيم” كان وقت إخراج أول فيلم له عن مسرحية “رصاصة في القلب” صاحب اسم لامع اشتهر “بعودة الروح” وجعجعه في الصحف والمجلات حول صينية البطاطس، المرأة وعدائه لها، حماره ومشاكل معه لاتنتهي.

“يحيي حقي” ظل نسياً منسيا لا تعرف عنه شيئا، لا تعي أنه صاحب “البوسطجي” لا تسعى إلى ترجمة قلة من أعماله الي الأفلام إلا بعد أن أصبحت حديث المشرق والمغرب.

ويوسف إدريس بقى مُبعداً عن السينما وأضوائها لا تكتشف أدبه عن طريق “الحرام” وغيرها من الروائع إلا بعد أن أصبح علماً من أعلام القصة القصيرة على امتداد أرض العرب.

اللقاء السعيد

أما نجيب محفوظ فكان له شأن آخر شغلت السينما باله مٌبكراً، قبل أن تبدأ المرحلة الواقعية من حياته الأدبية بقصة “القاهرة الجديدة”- تلك المرحلة التى أصبح بفضلها واحد من أشهر روائيي الوطن العربي إن لم يكن أشهرهم جميعا.

وعن علاقته بالوسط السينمائي كيف بدأت يحكي “عرفني صديقي المرحوم الدكتور فؤاد نويرة بصلاح أبو سيف وطلب منى أن أشاركهما في كتابة سيناريو فيلم للسينما اخترنا له فيما بعد اسم مغامرات عنتر وعبلة، وكان صلاح أبو سيف هو صاحب فكرة الفيلم”.

وقد شجعني على العمل معه أنه قرأ لى “عبث الأقدار” وأوهمني بأن كتابة السيناريو لا تختلف عما أكتبه عندما سألته عن ماهيه هذا السيناريو الذى لم أكن أعرفه. والحقيقة أننى تعلمت السيناريو على يد “صلاح أبو سيف” كان يشرح لى فى كل مرحلة من مراحل كتابته ماهو المطلوب منى بالضبط”.

النهاية والبداية

وعلي كُلٍ فالأكيد أن سيناريو “مغامرات عنتر وعبلة” كتبه “نجيب محفوظ” خلال سنه 1945، وهي سنة فاصلة، ففيها الأرض على أهبة الاستعداد لاستقبال السلام بعد انتهاء الحرب باندحار الفاشية.

وكانت السينما العالمية فى حالة ولادة لتيار فني عُرف فيما بعد بتيار الواقعية الجديدة.

وكانت السنما فى مصر تعاني من أزمة فالجمهور كان قد بدأ يتململ، ينقلب على مسلسل أفلام تدور وجوداً وعدماً حول الدموع والممنوع فى الحب، يرغب فى سينما أخرى.

فى هذا المناخ العام، وبفضل هذا السيناريو أصبح “نجيب محفوظ” أول أديب مصرى يكتب للفن السابع .

العلاقات الخطرة

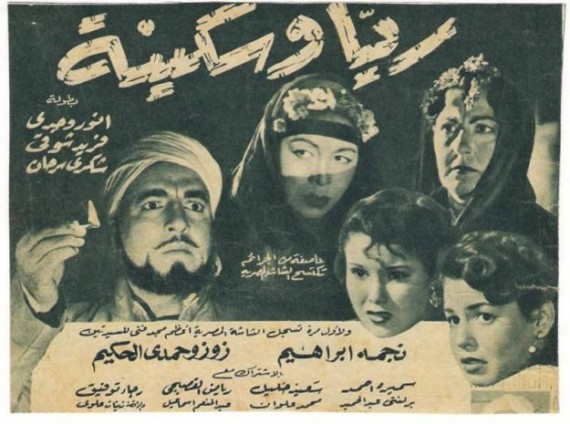

وبدأت بينه وبين صلاح أبو سيف علاقة عمل سينمائية استمرت خمسة عشر عاما، كان من أهم ثمارها “لك يوم يا ظالم”، “ريا وسكينة”، “الوحش”،

“الفتوة”، وكلها أفلام عن سيناريو إما كتبه نجيب محفوظ بالكامل أو بالمشاركة مع الغير.

“الفتوة”، وكلها أفلام عن سيناريو إما كتبه نجيب محفوظ بالكامل أو بالمشاركة مع الغير.

وأول ملاحظة أسجلها على هذة الأفلام الأربع أنها كانت رائدة.

فلك يوم ياظالم كان، والحق يُقال، مقتبساً عن قصة “تيريز راكن” للأديب الفرنسي “اميل زولا”. ومع ذلك نجح السيناريو فى أن يمصر أماكن وشخصيات تلك القصة، وهذا أمر كان جديداً على السينما وأفلامها المقتبس معظمها دون أدنى تصرف.

أما الأفلام الأخرى، فقد استوحى نجيب محفوظ وقائعها الغريبة من أحداث اهتز لها بر مصر.

فريا وسكينة عن سيرة سفاحتين عاشتا فعلا بالإسكندرية، نشرتا الرعب بين سكانها بما كانتا ترتكبان من جرائم قتل بشعة بأساليب مروعة.

والوحش يدورحول مجرم حقيقى “الخط” كيف استبد بالصعيد، دوخ الشرطة قبل أن تحاصرة ولا تتركه إلا جثة.

أما “الفتوة” فهو فى حقيقة الأمر”زيدان” زيدان التاجر صاحب السلطة والسلطان كيف بدأ صغيراً فقيراً وانتهى قيصراً متحكماً فى الرقاب، مستغلاً العباد.

ومرة أخرى كل هذا كان جديداً على السينما المصرية وأفلامها التى لا تعترف بشرعية الواقع، تسقط حقوقه من الحساب.

عطر مصر

والملاحظة الثانية التى أرى تسجيلها، ونحن فى سياق الحديث عن هذه الأفلام أنها بفضل السيناريو والحوار وأسلوب الاخراج، كانت متصلة بعصرها، فيها من عطر مصر الشيء الكثير، كانت باختصار مصنوعة ليتلقاها قلب الشخص الآخر، الذى يسميه تجار السينما “الجمهور”.

وفعلاً تعلق بها الجمهور حباً، وكان أن ربحت السينما موهبتين نجيب محفوظ مؤلفاً لها، وصلاح أبو سيف مخرجاً لأفلامها.

والطريف هنا رواية نجيب محفوظ لموقف المنتجين من بعض هذه الأفلام، وهى لاتزال فى مرحلة السيناريو تحبو، فهو يذكر فى هذا الخصوص أن صلاح ابوسيف قاسى الأمرين من المنتجين، فأحد منهم لم يوافق على تمويل “لك يوم ياظالم ” بحجة أن البطل شرير، والبطلة امرأة مزواجة تستبدل الرجال كما تستبدل لباساً بلباس، والأحداث يحوطها جو من الكآبة منفر للجمهور.

وكانت النتيجة أن اضطر المخرج فى نهاية المطاف إلى تولي القيام بإنتاجه على حسابه الخاص.

وكاد الأمر أن ينتهي إلى نفس النهاية بالنسبة لسيناريو”ريا وسكينة”.

فعند عرضه على واحد من المنتجين سخر من حماس “أبوسيف” له قائلاً “يعنى جايب لي كليوباترة”!!! ودلالة هذه الرواية كبيرة.

ففى حين كان الجمهور فى منتهى اليقظة والحساسية، تعرف على الجديد المفيد فى السينما، أقبل عليه متحمساً دونما تردد، كان المنتجون فى منتهى التخلف والبلادة، اختلطت عليهم الأمور، لم يستطيعوا أن يتبينوا أن الزمن متهيئ لمثل هذه الأفلام، وأن أرض الماء أصبحت أرض سراب.

وإلى هنا كان من الفروض ألا يكون “الفتوة” (1957) آخر أفلام الثنائى “محفوظ ـ أبوسيف” العظيمة، كان من المفروض أن يستمر الخط البيانى للسينما التي تحاول أن تتلاءم مع إيقاع العصر فى الصعود.

ولكن فجأة حدث أمر لم يكن فى الحسبان؛ غيّر صلاح أبوسيف- دون سابق إنذار- الاتجاه، ذهب الى أرض السراب. كيف ؟

بعد نجاح الفتوة، وفى نفس سنة عرضه، أخرج “أبوسيف” لحساب المنتج “رمسيس نجيب” فليمين عن قصتين لاحسان عبد القدوس “الوسادة الخالية” و”لا أنام”.

والغريب أنه ولما تمض سنة على “الفتوة” إلا وكان “نجيب محفوظ” قد سحب بدوره إلى أرض السراب حيث استكتبه المنتج المذكور سيناريو فيلم “الطريق المسدود” (1958) عن قصة ثالثة لاحسان عبد القدوس.

والأكثر غرابة أن يكون الختام للعلاقة الحميمة بين الإثنين “محفوظ” و”أبوسيف” بفيلم لنفس المنتج كتب حواره “سيد بدير” عن قصة رابعة لاحسان عبد القدوس كتبها باسم “أنا حرة” (1959).

حديث الخروب

كل هذا حدث، ونحن على مشارف الستينات، في فترة غنية بالبطولات تقاوم جثث الأفكار، أصبح فيها اسم “نجيب محفوظ” على كل لسان بفضل السينما والأدب معاً.

ففى السينما ارتبط اسمه بأفلام أحبها الجمهور، زادت من الالتفاف حوله مثل “ريا وسكينة”، “الوحش”، “درب المهابيل”، و”إحنا التلامذة”.

وفى الأدب ترسب اسمه فى ذاكرة الناس بمجموعة رواياته الواقعية تبدأ “بالقاهرة الجديدة” (1945) وتنتهي مظفّرة بالثلاثية “بين القصرين” (1956)، “قصر الشوق”، “السكرية” (1957)، فضلاً عن معركة ضد الخوف والعبودية من خلال القضايا التى أثارها “أولاد حارتنا” (1959).

إذن كل الظروف كانت مواتيه “لنجيب محفوظ ” تتيح له أن يستمر فى أداء دوره التاريخي، النهوض بالسينما كما نهض بالقصة بحيث جعل من وصف العقاد لها “بأنها كالخروب الذى قال التركي عنه إنه قنطار خشب ودرهم حلاوة”، جعل منه وصفا سطحيا متعاليا، كالطحلب لا قيمة له.

إذن كل الظروف كانت مواتيه “لنجيب محفوظ ” تتيح له أن يستمر فى أداء دوره التاريخي، النهوض بالسينما كما نهض بالقصة بحيث جعل من وصف العقاد لها “بأنها كالخروب الذى قال التركي عنه إنه قنطار خشب ودرهم حلاوة”، جعل منه وصفا سطحيا متعاليا، كالطحلب لا قيمة له.

أسئلة حائرة

ومع ذلك لم يستطع أن يُكمل مشوار السينما. لماذا؟ ألانه كان قد اقترب من سن الخمسين، وهى سن خطرة بالنسبة للموظفين؟

أم لأنه كان قد مر بالرقابة مديراً لها، وبمؤسسة دعم السينما مديراً ثم رئيساً لمجلس إدارتها؟

أم لأنه كان فى طريقه إلى رئاسة مؤسسة السينما وجميع الشركات التابعة لها ؟

أم لأنه كان قد آثر السلامة بعد زلزال “أولاد حارتنا” الذى كاد أن يعصف بالثقافة، يرتد بها سنوات؟

أم لأنه كان على وشك أن يدخل حقل السينما ببديل للسيناريو أكثر روعة وشموخا بقصته “بداية ونهاية”؟

الأكيد أنه بدأ بالقصة الأخيرة مرحلة جديدة من رحلته مع السينما.

أول الغيث..

والأكيد.. الأكيد أن عقد الستينات لم يكد يقترب من نهايته إلا وكانت جميع المرحلة الواقعية من حياته الأدبية – وعددها ثمانية- وجميع أعمال المرحلة الرمزية- عدا “أولاد حارتنا”- من القصص الطويلة “اللص والكلاب”، “السمان والخريف”، “الطريق”، “الشحاذ”، “ثرثرة فوق النيل”، و”ميرامار”ـ هذه الأعمال جميعها قد تحولت إلى لغة السينما.

وفى الحق، فالبداية كانت طيبة تبعث على الأمل، فقد استهلت “ببداية ونهاية”، وهي من أكثر روايات “نجيب محفوظ” نضجاً، فحوارها متماسك، وشخصياتها حية، مقنعة، فضلاً عن أن ترجمتها إلى لغة السينما قد أسندت إلى “صلاح أبوسيف” أكثر المخرجين فهماً لأدب “نجيب محفوظ”.

وفى الحق، فالبداية كانت طيبة تبعث على الأمل، فقد استهلت “ببداية ونهاية”، وهي من أكثر روايات “نجيب محفوظ” نضجاً، فحوارها متماسك، وشخصياتها حية، مقنعة، فضلاً عن أن ترجمتها إلى لغة السينما قد أسندت إلى “صلاح أبوسيف” أكثر المخرجين فهماً لأدب “نجيب محفوظ”.

ومن هنا، ورغم أن الأفلام التى أعدت عن رواياته قد بدأت بها، إلا أن الفيلم المستوحى منها كان- ولايزال- أرفعها مستوى، وأكثرها تمثلاً للرواية نصاً وروحاً.

ولكنه مع الأسف لم يستطع الوصول إلى مستوى “الفتوة” كان أقل منه بكثير.

صمت القبور

بعد ذلك تتابعت الأفلام المستوحاة من رواياته.

البدايات “درب المهابيل” لتوفيق صالح. ومما لوحظ عليها أنها كلما كثرت وانتشرت، كلما تدهورت وانحدرت فنياً حتى انتهى الأمر إلى الدخول بها فى منطقة السوقية والابتذال بأفلام “حميدة” (زقاق المدق) و”بين القصرين” و”قصر الشوق” و”السكرية”.

فحسن الإمام مخرج الأفلام الأخيرة اكتفى من بين شخصيات “زقاق المدق” العديدة وأحداثه الكثيفة المتشعبة، بقصة الحب فى الرواية مستهدفاً التركيز على “حميدة” كيف تحولت إلى بغى أثناء غياب محبوبها “عباس الحلو” بعيداً عن الزقاق في معسكرات الجيش البريطانى. وكيف عثر عليها، بعد عودته، فى أحد أوكار الليل غانية بين أحضان جنود الاحتلال.

فحسن الإمام مخرج الأفلام الأخيرة اكتفى من بين شخصيات “زقاق المدق” العديدة وأحداثه الكثيفة المتشعبة، بقصة الحب فى الرواية مستهدفاً التركيز على “حميدة” كيف تحولت إلى بغى أثناء غياب محبوبها “عباس الحلو” بعيداً عن الزقاق في معسكرات الجيش البريطانى. وكيف عثر عليها، بعد عودته، فى أحد أوكار الليل غانية بين أحضان جنود الاحتلال.

ولم يستأثر باهتمامه من أجزاء الثلاثية سوى دون جوانيات عبد الجواد وابنه ياسين، فكان أن سلَّط الأضواء على الجانب العابث الماجن من حياتهما.. على المغامرات مع أجساد النساء فى سوق البغاء. فما هو موقف نجيب محفوظ من كل هذا التشويه لأدبه على الشاشة البيضاء.. من كل هذا الانحدار بصورته أمام الملايين التي لا تقرأ وترى؟

كان من المفروض أن يهتز للعار الذي لطخ أدبه، ولكنه لم يهتم مؤثراً الصمت بل قل الاستسلام.

رضاء سام

والأغرب أنه، وبعد حين، انقلب مؤيداً هذا التيار الذى أساء إلى أدبه بإفساد الفهم له.

ولعل أخطر شهادة قيلت فى الأفلام التى ابتذلت رواياته هى التالية: “من حسن حظي أن جميع الأفلام التى أُخذت عن كتبي أحرزت نجاحاً ساحقاً، وقد استجبت لها رغم كل ماقيل عنها؛ ليس هناك أفظع مما قيل عن فيلمي “قصرالشوق” و”بين القصرين”. ومع ذلك سعدت بهما جداً، وأنا راضٍ عنهما تماماً”.

وخطورتها تنبع من كون صاحبها هو”نجيب محفوظ” ومن كونه يفكر بمنطق الشباك، منحازاً إلى السينما السائدة وأفلامها الساقطة.

بئر اليأس

ولابد هنا من وقفة قصيرة عند هذا الموقف الغريب، في محاولة للبحث عن مفاتيح لفهمه.

فى ظني أن المفاتيح هي أدب “نجيب مجفوظ” نفسه، فهو فى جوهره يعبر عن مأساة الفئات الدنيا من الطبقات المتوسطة التي فى إطارها يحرك نجيب محفوظ نماذجه البشرية، يحملهم سلوكياتها الفردية وأوهامها، يضع على أكتافهم تناقضاتها وأوزارها.

ومن هذه الزاوية، وبحكم أنه من هذه الفئات فهو حين يُعبر عن مآسيها إنما يُعبر بالدرجة الأولى عن مأساته هو.

فكل من يقرأ لأديبنا الكبير يدرك تمام الإدراك أنه هو الآخر قد عاش حياة هذه الفئات، فهم هذا النوع من الحياة، أدرك فى أعماق أعماقه سخفه ونفاقه والنهاية الفاجعة التى تنتظر البشر رجالاً ونساءً ممن تزدحم بهم صفوف فئات تعيش على حافة هاوية العدم.

ولكن صاحب الثلاثية لا يتقدم خطوة فى الوعي بعد ذلك، إنه يسجل المأساة ولايرى أبعد منها.

ومن هنا يخرج القارئ لرواياته والغم يملأ قلبه، والضيق يسيطر على مشاعره، واليأس (أو ما يشبه اليأس) يجري فى عروقه.

اليأس إذن وغمامته التى تمطر عدم الاكتراث واللامبالاة هو الذي وراء نكسة أديبنا الكبير في السينما، تلك النكسة التي أوقفت ساعة التجديد عند “الفتوة” لا تتأخر عنه ولا تتقدم…

اليأس إذن وغمامته التى تمطر عدم الاكتراث واللامبالاة هو الذي وراء نكسة أديبنا الكبير في السينما، تلك النكسة التي أوقفت ساعة التجديد عند “الفتوة” لا تتأخر عنه ولا تتقدم…