يوم صدور الهلال كانت الصورة على وشك أن تتحرك، وكانت لغةً جديدة وفناً سابعاً قاب قوسين أو أدنى من الميلاد.

فلم يمض على أول ظهور للهلال سوى سنتين وسبعة شهور، إلا ويسجل الأخوان لويس وأوجست لوميير براءة اختراعهما لما أسمياه “السينماتوجراف”، وهو عبارة عن جهاز يتيح عرض الصور المتحركة على شاشة بيضاء أمام حشد من الناس.

بعد ذلك التسجيل بحوالي ثمانية شهور، وبالتحديد يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر لسنة 1895، دعا الأخوان لوميير نفراً من علية القوم والعلماء الأجلاء إلى المقهى الكبير المطل على شارع كابوسين، وسط باريس، حيث جرى أول عرض سينمائي على ملاءة بيضاء.

الدهشة الأولى

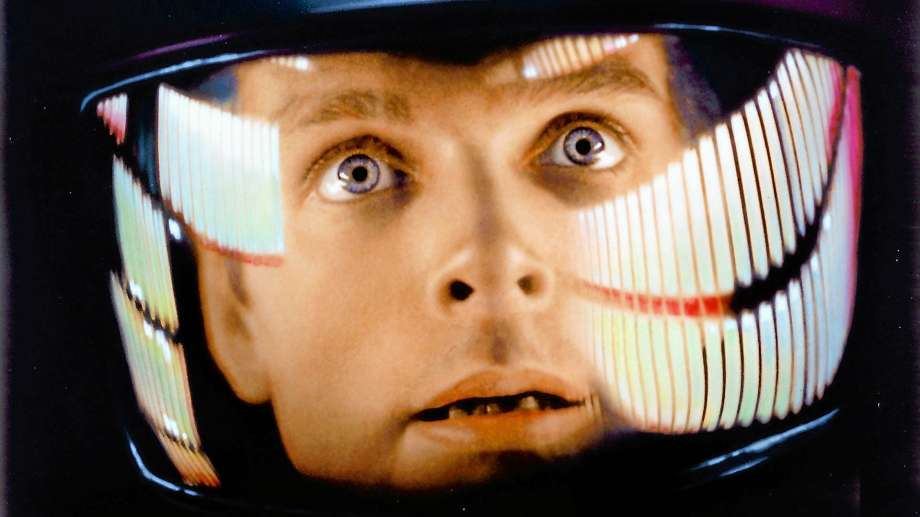

وكان من بين الأفلام المعروضة، وكلها تسجيلية قصيرة لا تزيد مدة الواحد منها عن دقائق معدودات، فيلم لقطار يدخل إحدى محطات السكك الحديدية “لاسييوتا”، فإذا بأحد من المدعوين يتوهم أن القطار إنما يتحرك متجهاً نحوه، وطلباً للنجاة يهم بالفرار.

وهنا في القاهرة، بعد أقل من سنة من عرض المقهى الكبير بمدينة النور، وبالتحديد في الثامن والعشرين من نوفمبر لسنة 1896، جرى عرض السينماتوجراف لأول مرة أمام صفوة المجتمع القاهري داخل صالة حمام شنيدر.

وعن هذا الحدث التاريخي، كتبت جريدة المقطم، بعد العرض بثلاثة أيام، تقول وهي في حالة انبهار شديد:

“من أبدع ما تتمتع به الأنظار في هذا الشتاء من المخترعات والألعاب التي يأتينا بها الأوربيون كل عام الصور المتحركة، فقراء المقتطف يعلمون أن المصورين بالشمس تواصلوا إلى تصوير الصور وضم بعضها إلى بعض بحيث إذا مرت أمام عيني الناظر رأها تتحرك كأنها الأجسام الحية تماماً.

وقد ظفر حضرة المسيو “دلسترولولجو” بامتياز عرض هذه الصور في القطر المصري .. وعرضها مساء السبت الماضي في حمام شنيدر بجانب دائرة البرنس حليم باشا على جماعة من أهل الذوق ورجال الأدب، يتقدمهم سعادة محافظ العاصمة، فراقهم ما رأوه من الصور المتحركة، حتى خُيِل لهم أنهم يرون أمامهم أشباحاً متحركة وأجساماً حية لا ينقصها إلا الصوت.

فيرى الانسان في صورة القطار قادماً من بعيد، ثم يكبر كلما دنا منه حتى يقف في المحطة، وتنفتح أبوابه ويخرج الركاب منه ويدخل الناس إليه، وكلهم مهتم بأمره كما يشاهد في كل محطة.

ويرى في أخرى البحر هائجا وأمواجه تعلو كالجبال ثم تتنفس على الصخور فيتطاير زبدها في الهواء، ويسقط على اثنين يركضان ويستغيثان، وفي أخرى كوكبة من الفرسان تعدو في الميدان من بعيد ثم تدنو”.

النبوءة

وتمر الأيام بعد هذا العرض الأول أعواماً بعد أعوام، وتنشر الهلال في عددها الصادر في الأول من يونيه لسنة 1905 ما معناه أن بعض العلماء يشتغلون في اصطناع صور تتحرك وتتكلم في وقت واحد باستخدام السينماتوغراف والفونوغراف معاً.

وتستطرد قائلة، وكأنها تقرأ الغيب: “فستأتي أيام نرى فيها العالم وحوادثه رأي العين، ونحن جلوس في غرفنا، وذلك كله من معجزات هذا التمدن”.

وفي السادس من أكتوبر لسنة 1927 تحقق جزء من تلك النبوءة عندما تكلمت السينما لأول مرة في الفيلم الأمريكي “مغني الجاز”.

ولم يكن قد مضى على عرض هذا الفيلم في نيويورك إلا ستة شهور، حتى أعلن عن عرض فيلم أمريكي آخر ناطق على شاشة سينما الهمبرا بالاسكندرية (14/3/1928).

بعد ذلك بتسعة شهور (20/12) جرى عرض فيلم “مغني الجاز” في سينما أمريكان كوزموجراف بالاسكندرية، ومن مفاجآته غناء ممثله الأول “آل جولسون” في معبد يهودي بأحد أحياء مدينة الشيطان الأصفر “نيويورك”، وما هي إلا خمس سنوات على تعلم السينما الكلام، حتى كان يوسف وهبي يتكلم هو الآخر في النصف الأول من فيلم “أولاد الذوات”، ومطرب الملوك والأمراء يغني لوردة الحب الصافي في “الوردة البيضاء”.

اختراعات بالجملة

وقبل اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية بقليل، أخذت نبوءة الهلال في التحقق باختراع التليفزيون.

وفي أثناء السنوات التالية لالقاء تلك الحرب سلاحها (1945)، وهي السنوات التي شهدت تحولات عميقة في حياة الشعوب، تحققت اختراعات أخرى، أذكر من بينها، الفيديو واستعمال الأقمار الصناعية في نقل المعلومات، ونحن على مشارف الربع الأخير من القرن العشرين.

وفي ظن المخرج “جان لوك جودار” رائد الموجة الجديدة الفرنسية، أن هذه الاختراعات تؤذن بتغيرات عميقة في حياة الناس، وهي تغييرات من شأنها حتماً محتوماً أن تنتهي إلى صورة حضارية جديدة نراها الآن في طريق التكوين.

العبور العظيم

فمعرفتنا بالعالم الذي داخلنا، وذلك الذي من حولنا، تزداد على مر الأيام عمقاً واتساعاً.

وثوره الفيديو أنما تؤيد ذلك وتؤكدة.

فبفضلها، وبفضل ثورات أخرى تؤدي إلى مزيد من الاختراعات المثيرة، لن نودع القرن العشرين، إلا وقد تحول كل بيت في الغرب وأنحاء من الشرق إلى مركز اليكتروني كامل شامل للترفيه والتعليم.

وطبعاً لا يستطيع شخص عاقل، في مواجهة هذا الحدث الكبير التأثير على مصير الانسان، أن يتظاهر، وقد تحصن وراء نظارة سوداء، أنه لا يرى حقائق الحياة (بالمناسبة “فيديو” تعني لغويا “أرى”).

فالعلم قد نجح في العبور بنا نحو آفاق جديدة وعلينا أن نعبر معه ونستفيد.

ولقد ظن البعض أن هذه الاختراعات بدءًا بالتليفزيون، ومرورًا بالفيديو، وانتهاءً بالارسال عن طريق الأقمار الصناعية، لابد وأن تؤدي إلى اختفاء دور السينما.

اليائسون

ومما ساعد على انتشار هذا الظن، انخفاض عدد دور العرض السينمائي فعلاً أمام زحف التليفزيون الذي أصبح مع اقتراب عقد الخمسينات من نهايته جزءًا لا يتجزأ من أسلوب حياة الأسرة الأمريكية على جميع المستويات.

فمثلاً عدد تلك الدور على امتداد الولايات المتحدة سنة 1946 كان قد ارتفع إلى عشرين ألف دار.

وعدد المتفرجين فيها كان قد وصل إلى تسعة وسبعين مليوناً، وازدادوا أربعمائة ألف متفرج.

غير أنه بعد سبع عشرة سنة من التاريخ الأخير، إذا بعدد المتفرجين ينحدر إلى النصف، ويتكرر الانحدار بنفس النسبة بعد مدة مماثلة، وذلك رغم أن السكان كانوا طوال تلك الحقبة من عمر الزمان، في ازدياد مستمر وعلى وجه لا مثيل له في تاريخ الولايات.

وما حدث في أمريكا، حيث يوجد أكبر وأغنى سوق ترفيه في العالم، حدث وبشكل أسوأ بكثير في جميع البلاد، لاسيما ما كان منها فقيراً، متخلفاً، تعربد فيه الرقابة وتعيث فساداً.

ولعل انخفاض عدد دور العرض وتدهور مستواها في مصر، وهي من مراكز الاشعاع القليلة في دنيا الأطياف، باغلاق بعضها، وبتحويل بعضها الآخر إلى مسارح، وأحيانا إلى خرابات، لعله يؤكد وجهة النظر الجانحة إلى القول بأن دور السينما إلى زوال.

واذا كان هذا هكذا، فلن تبدأ سنوات القرن الحادي والعشرين، إلا وتكون دور السنما قد اختفت من كوكب الأرض نهائيا، وأصبحت خبراً قديماً يدرس في كتب التاريخ.

ولكن هذا الاستخلاص أراه استخلاصاً غير سائغ، يكذبه واقع الحال.

التجديد والتجلي

فثمة عود على الأقل في الغرب إلى بناء دور عرض كبيرة مجهزة بشاشات عريضة شبيهة بتلك التي انتشرت ابان عقد الخمسينيات.

فمعروف أنه ما أن ظهر التليفزيون واشتد الاقبال عليه قبل أربعين سنة أو يزيد، حتى أصيب مصنع الأحلام في هوليوود بذعر شديد.

وفي مواجهة هذا الخطر المميت، لجأ المصنع إلى انتاج أفلام ضخمة، مع عرضها على شاشات كبيرة، عريضة، كانت على مر السنين تزداد ضخامة وابهارا.

ومن هنا التوسع في تجهيز دور العرض بشاشات السينما سكوب والسينيراما، وما إلى ذلك من ابتكارات ذلك الزمان.

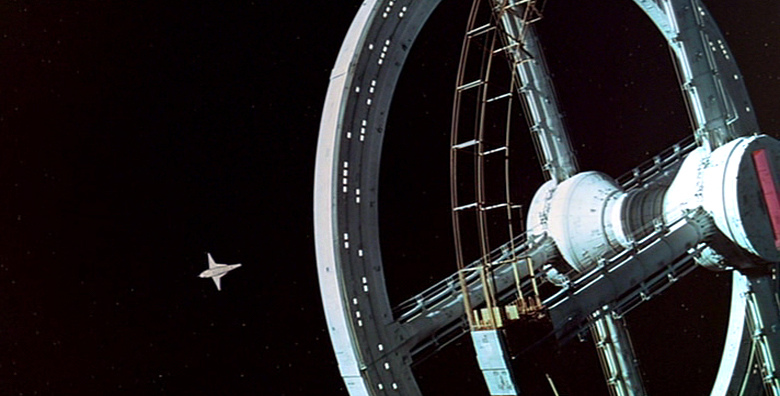

والآن، ها هو ذا مصنع الأحلام يجد نفسه، ازاء انتشار سوق الفيديو، مضطراً إلى اللجوء مرة أخرى إلى الشاشة العريضة، وذلك بتصوير الأعمال السينمائية الضخمة على فيلم خمسة وستين مللي، وعرضها بعد ذلك في دور مجهزة بمعدات عرض سبعين ميللي، ونظم صوت متعددة القنوات أذكر من بينها نظام “تي ايتش اكس” الذي ابتكره جورج لوكاس مخرج فيلم “حرب النجوم”، والاسم مستوحى من أول فيلم لهذا المخرج، وكان بنفس العنوان.

ولعل خير مثل على هذا النوع من الأفلام المعد خصيصا للعرض في مثل هذه الدور “الآفاق البعيدة” لصاحبه المخرج “رون هوارد”، وهو فيلم أسندت بطولته إلى “توم كروز” أمام زوجته الجميلة “نيكول كيدمان”.

وبعرضه خارج المسابقة على شاشة سبعين ميللي، انتهى مهرجان “كان” الأخير.

بل ربما يلجأ مصنع الأحلام إلى الانتقال بأفلامه إلى دور مجهزة بشاشات عريضة تعرض عليها الأفلام تليفزيونياً، بواسطة الارسال عن طريق الأقمار.

وشيء كهذا يعني توفير المبالغ الطائلة التي تنفق على عمال العرض، وعلي طبع نسخ الأفلام، وعددها بالمئات، ولا أقول بالآلاف في بعض الأحيان.

إذ يكفي أن تعرض نسخة واحدة في هوليوود، ثم يجري ارسال معلومات تلك النسخة إلى قمر صناعي يكون همزة الوصل بين الفيلم وبين شاشات العرض في وقت واحد، وبوضوح رؤية غير مشوبة بأي عيب.

سينما المستقبل

والأهم من ذلك كله دور عرض أخرى يجري تشييدها منذ خمس عشرة سنة أو يزيد، بمواصفات تقنية، منقطعة الصلة بالمواصفات التي كانت تبنى دور السينما بموجبها في سالف الزمان.

وهذه الدور الجديدة مهيأة لعرض الأفلام المصورة بطريقتي ايماكس (الصورة الأقصى) وأومنيماكس، بل هي لا تستطيع أن تعرض إلا مثل هذا النوع من الأفلام.

ولقد سبقتها، قبل أن تصل إلى صورتها الحالية المتكاملة، ارهاصات، بداياتها كانت في معرض مونتريال الدولي بكندا (1967).

وفي السنوات الثلاث اللاحقة لهذا المعرض، كان مشروع انتاج أفلام تصور وتعرض بتلك الطريقة يتخلق ويتشكل، وكأنه جنين في مراحله الأولى.

ومما ساعد على سرعة تكونه نهايئاً، تحديد موعد لابداع فيلم مصور بطريقة ايماكس، غايته معرض أوزاكا الدولي باليابان (1970).

فضلاً عن اكتشاف رجل في أستراليا اسمه “رون جونز” نجح في اختراع آلة تعرض الفيلم أفقياً بسرعة أربع وعشرين صورة في الدقيقة ومائة ومترين في الدقيقة.

وعلى كُلٍ، فبدءًا من سنة 1971، ومن مدينة تورونتو بكندا، أتيح لسينما جديدة أن تولد، سينما تعرض أفلامها، كما هو الحال في سينما جييود بمدينة العلوم والصناعة بإحدى ضواحي باريس، على شاشة تبلغ مساحتها ألف متر مربع، مع اثنى عشر مكبر صوت بقوة اثنى عشر ألف كيلووات.

وحتي الآن، جميع الأفلام التي أنتجت بتلك الطريقة من ذلك النوع المسمى بالأفلام التسجيلية، وذلك فيما عدا اسثناءً وحيداً، ألا وهو فيلم “أكتب في الفضاء” للمخرج الفرنسي”بيير ايتي”.

فهو عمل روائي عرض في العاشر من يوليه لسنه 1989 في صالة جييود، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي سنة على العصف بالباستيل.

وحضر حفل الافتتاح الرئيس فرانسوا ميتران.

وأغرب ما يعجب له كل من شاهد هذا الفيلم أو غيره من أفلام تلك السينما الجديدة، هو الشعور بنفس الدهشة التي شعر بها المشاهدون الأوائل، وقطار الأخوين لوميير يدخل محطة “لاسييوتا” قبل مائة سنة إلا قليلا.

وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأن الانسان لا يكف عن الاندهاش.