ثلاثة أحداث سينمائية، أرى من المفيد أن أقف عند كل واحد منها، ولو قليلاً.

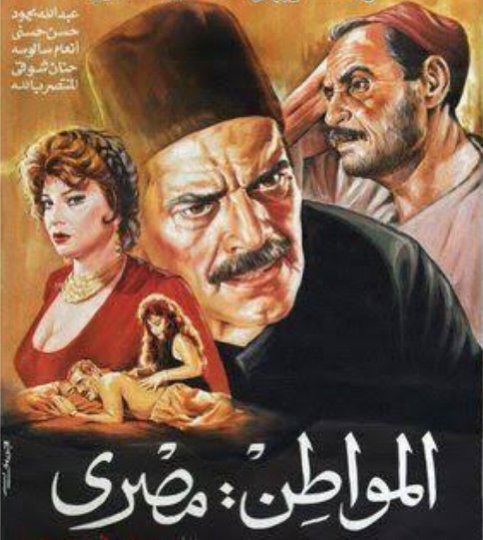

ولعلي لست بعيداً عن الصواب إذا ما جنحت إلى القول بأن الحدث الذي يحتل مكان الصدارة بينها هو عودة “درب الهوى” إلى الشاشات الكبيرة بعد غياب اجباري عنها دام زهاء ثمانية أعوام.

وتلك المنزلة لا ترجع إلى أنه عمل سينمائي هام جدير بالحماس، فهو: والحق يقال، ليس كذلك بأي حال من الأحوال ولا إلى أن موضوعه من تلك الموضوعات الخادشة للحياء، بحكم أن وقائعه تجري من أولى اللقطات وحتى مشهد الختام في ماخور تباع فيه وتشترى الأجساد.

ولا إلى وجود حشد هائل من نجوم السينما المصرية، أذكر منه على سبيل المثال لا الحصر “مديحة كامل”، “يسرا”،”شويكار”، “أحمد زكي”، “محمود عبد العزيز”، “فاروق الفيشاوي”، والمرحوم “حسن عابدين”. الذي قام بأداء دور الباشا المولع بأن يهان، فأهين على صفحات الجرائد حتى مات.

توقيع “مصري” جوهره الاعتراض على الفيلم بمقولة أنه يسئ إلى سمعة البلاد، ودعوة الوزير إلى التدخل بمنع عرضه فوراً حماية لتلك السمعة من الضياع.

وبدلاً من الامتناع عن الاستجابة لما يدعو اليه ذلك المقال، حماية لفيلم سبق لإدارة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة أن رخصت بعرضه عرضاً عاماً، إذا بالوزير يسرع بالاستجابة، ويأمر بمنع الفيلم، ولما تمض على المقال المجهول الصاحب إلا ساعات معدودات. وإذا بالرقابة مذعنة، مستسلمة، لا تدافع عن قرارها المتهم بعرض فيلم مسئ إلى سمعة البلاد، مفسد للعباد، وإذا بها تهرول مسرعة، وبعد ثلاثة أيام لا تزيد من نشر المقال الحامل للاتهام، فتصدر قراراً ساحباً لترخيص الفيلم والمقدمات الخاصة به، وكذلك التراخيص المكملة “سيناريو أو فيديو”.

الكذبة الكبرى

ومن عجب تذرعها، تبريراً لقيامها بإصدار القرار الأخير، بما جاء في ذلك المقال من أن الفيلم قد أحدث انطباعاً سيئاً لدى الجماهير.

ناسية أو متناسية أنه ليس ثمة أي دليل على وجود هذا الانطباع السيئ المزعوم، اللهم إلا إذا استثنينا ذلك المقال اليتيم الذي فجّر الموقف، وهو بمفرده لا يصلح بطبيعة الحال دليلاً أو مقياساً للرأي يبرر ذبح الأفلام.

وما أريد أن أذكر تفصيلاً قصة الفيلم بعد ذلك مع الصحافة، ومع لجنة التظلمات، وأخيراً مع القضاء.

وإنما يكفي أن أقول أن الصحافة باستثناء نفر قليل من نقاد السينما يعد على أصابع اليد الواحدة، هللت وكبرت فيما يشبه الاجماع لمنع “درب الهوى”.

وفاتها أنه ليس مما يدخل ضمن مهام الصحافة التهليل والتكبير لمنع الأفلام، وإنما التحذير من خطر ذلك على حرية التعبير.

القانون في أجازة

أما لجنة التظلمات التي ذهب إليها أصحاب “درب الهوى” ملتمسين إلغاء قرار الرقابة الساحب لترخيص فيلمهم (29/8/1983). فقد قررت بجلستها المنعقدة في نفس عام المنع، وبالتحديد في الثاني من أكتوبر 1983، إلغاء قرار الرقابة المتظلم منه، وجواز عرض الفيلم بعد حذف المشاهد.

ولقد كان المتوقع بعد القرار الأخير، وهو قرار إداري نهائي صادر من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وبهذه المثابة يدخل في عداد القرارات واجبة النفاذ مثله في ذلك مثل الأحكام، أن تعود الرقابة إلى الحق، فتعيد إلى “درب الهوى” حقه في العرض العام.

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث واستمرت الرقابة في غيّها مؤثرة ألدّ الخصام.

وإزاء ذلك لم يكن أمام أصحاب الفيلم سوى طريق اللجوء إلى مجلس الدولة حيث تعثرت دعواهم المرفوعة ضد المنع داخل متاهات ودرجات سفلى وعليا حتى وصلت بعد عناء شديد إلى المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بجلستها المنعقدة في 26من يناير 1991 بإلغاء قرار الرقابة السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار لجنة التظلمات الصادر في الثاني من أكتوبر1983، أي بحق “درب الهوى” في أن يعرض على الشاشات عرضاً عاماً.

وهكذا ظل الفيلم ممنوعاً زهاء ثمانية أعوام لا لسبب سوى صحافة نسيت أن رسالتها الأولى تنحصر في الدفاع عن حرية التعبير، ووزارة ثقافة غاب عن موظفيها أنها ما انشأت إلا لحماية الفنون، ورقابة آثرت راحة البال على الدفاع عن قراراتها الصادرة في حدود ما رسمه القانون. تلك هي الصورة باختصار، وهي تروع لأنها تكشف عما آل إليه حال السينما عندنا، بل قل حال كل الفنون.

عسكر وحرامية

وهنا، أرى من المناسب أن انتقل بالحديث إلى الحدثين الآخرين، وهما “اللعب مع الكبار” ،”ورغبة متوحشة”، وكلاهما يقوم على سيناريو من إبداع “وحيد حامد”.

ويلاحظ على الفيلم الأول “اللعب مع الكبار” أن الروح التي تسري فيه وتسوده، هي روح تمجيد الشرطة في خدمة الشعب.

فهو يرفع من شأن المرشدين والمتصنتين حتى يتحول بهم في النهاية إلى أبطال وشهداء.

ولا يكتفي بذلك، بل يشكك في جدوى المؤسسات الديمقراطية أو شبه الديمقراطية، وبالتحديد مجلس الشعب، وذلك بتسليط الأضواء على الحصانة الممنوحة لاعضائه بحكم الدستور، وكيف أنه يساء استعمالها حماية لمهربي الهيروين.

والغريب أن يكون كل هذا التمجيد والتشكيك بقلم وحيد حامد كاتب سيناريو “البرئ” ذلك الفيلم الذي أحدث بجرأته دوياً، لا تزال أصداؤه تتردد حتى يومنا هذا.

ولا تفسير عندي لهذا التحول الفريد إلا في غلبة فلسفة الكم على ابداعه، فضلاً عن جنوحه إلى النقل والتقليد، آية ذلك العلاقة بين المتشرد المرشد “عادل إمام” وضابط المباحث “حسين فهمي” تلك العلاقة التي تزداد توثقاً مع تصاعد الأحداث، وأراها قريبة الشبه بعلاقات من هذا النوع كثيراً ما نشاهدها في العديد من الأفلام الأمريكية التي تقوم على تمجيد المباحث الاتحادية ورجالها المضحين براحتهم وأحياناً بحياتهم من أجل أمن وأمان المواطنين.

ولعل أشهر تلك الأفلام “48ساعة” الذي أدى فيه “نك نولتون” و”إيدي ميرفي” دوري الشرطي والمتشرد الأسود، وكان سبباً في شهرة الأخير وصعوده إلى مرتبة النجوم.

وعلى كُلٍ، فلولا “شريف عرفة” صاحب “اللعب مع الكبار”، وأسلوبه في الإخراج المتميز بخفة الروح، لولاه ما نجح الفيلم، ولكان سقوطه مدوياً.

وإذا كان هذا هو حال “اللعب مع الكبار” فإن حال فيلمه الثاني “رغبة متوحشة” أكثر سوءًا وأضل سبيلاً.. لماذا؟

لعب عيال

لأنه يقوم على سيناريو أقرب إلى الهراء منه إلى أي شيء آخر، اختلط فيه الحابل بالنابل، واتسع فيه الخرق حتى أصبح لا يصلح فيه أي ترقيع سواء بإخراج سينمائي له وزن “خيري بشارة” صاحب “الطوق والأسورة”، و”كابوريا”، أو بتصوير جميل بفضل كاميرا تقف وراءها عينا الفنان القدير “سمير فرج”، أو تمثيل نجمة جماهير تنتهي بها الخطوب ذبّاحة للرجال، أو هز وسط إثارة للغزائز واستجابة لتوقعات المتفرجين، أو قفزات باليه على نغمات “كارمينا بورانا” للموسيقار كارل اورف، وذلك استرضاء لصفوة المثقفين.

باختصار “رغبة متوحشة” يعد واحداً من تلك الأفلام التي لا تصدر عن سلامة التقدير من البدء وحتي المنتهى.

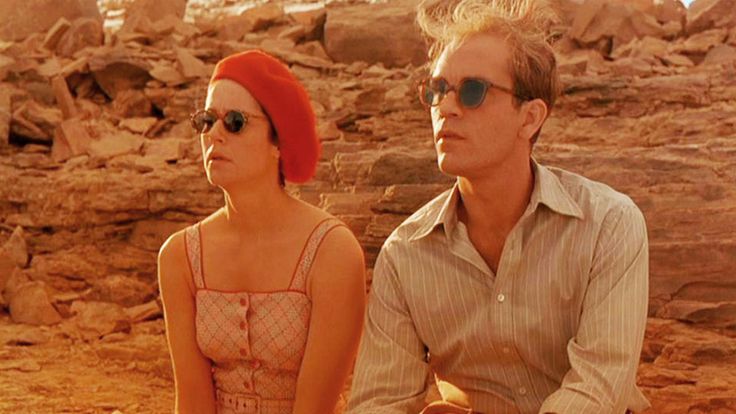

فليس من سلامة التقدير في شيء أن يدور الفيلم حول ثلاث نساء. أم ناهد “نادية الجندي”، وابنة “حنان ترك”، وعمة عانس “سميحة” “سهير المرشدي” اخترن أن يقمن في مكان ناء، وسط الصحراء، حيث لا عاصم لهن سوى رحمة السماء، وحيث يتعيشن من رعي الماعز ولا شيء إلا الماعز.

أما لماذا الماعز دون سائر الأغنام فهذا مالم استطع أن أجد له، حتى كتابة هذه السطور، سبباً.

المنطق الغائب

وهل من سلامة التقدير والذوق أن يترك لنجمة الجماهير حق اختيار ما ترتدي من ثياب بلا رقيب أو حسيب فإذا بها وهي راعية ماعز أو صاحبة قطيع على أكثر تقدير، سيدة صالون عايقة، صُفّ شعرها وكأنها خارجة في التو واللحظة من أحد محلات التزين الكبري، واكتسى جسدها بما غلا ثمنه من آخر صيحات بيوت الأزياء.

وكيف يكون من سلامة التقدير بأي معيار يقع عليه الاختيار، أن نجمة الجماهير ترتدي في إحدى اللقطات ملابس الفرسان، مما يوحي بأنها ستمتطي فرساً.

فإذا بنا نراها، وهي بتلك الملابس ممتطية حماراً، وكذلك الحال بالنسبة لابنتها راقصة البالية ـ أين تعلمته وقد رحلت بها الأم، وهي لا تزال طفلة، إلى الصحراء بعيداً عن العمران، قبل خمسة عشر عاماً.

ومهما يكن من الأمر، فتلك الابنة لا تكاد تقول “لسيد غزال” “محمود حميدة” وهي معه على شاطئ بحر ظهر أمامنا فجأة دون مقدمات، أنها وأمها وعمتها أشبه بأهل كهف في انفصالهن عن العالم، حتى تخلع فساتينها، لتكشف عن لباس بحر لا تقع عليه العين إلا في أرقى البلاچات.

يبقى أن أقول أن فيلماً هذا هو حال السيناريو القائم عليه، سيناريو غير متقن، عير محكم البناء، بينه وبين المنطق واستقامة التفكير بون شاسع وأمد بعيد.

وهذا هو حال شخصياته، فلا هي رسمت بتأن وامعان، ولا هي تتحاور مثل الناس العاديين، وإنما يغلب على حواراتها الافراط في الادعاء.

فيلم بمثل هذا الحال، لا يتوقع لممثليه أن يحسنوا الأداء.

ومن هنا التقهقر في التمثيل حتى غلب عليه الالحاح والمبالغة المسرحية في بعض الأحيان، والتهريج الكاريكاتوري في أكثر الأحيان.