انتهت ملهاة أوسكار السنوية التي يحلو لهوليوود أن تلونها وتضفي عليها ظلالاً من عندها بتسميتها “جوائز الأكاديمية”.

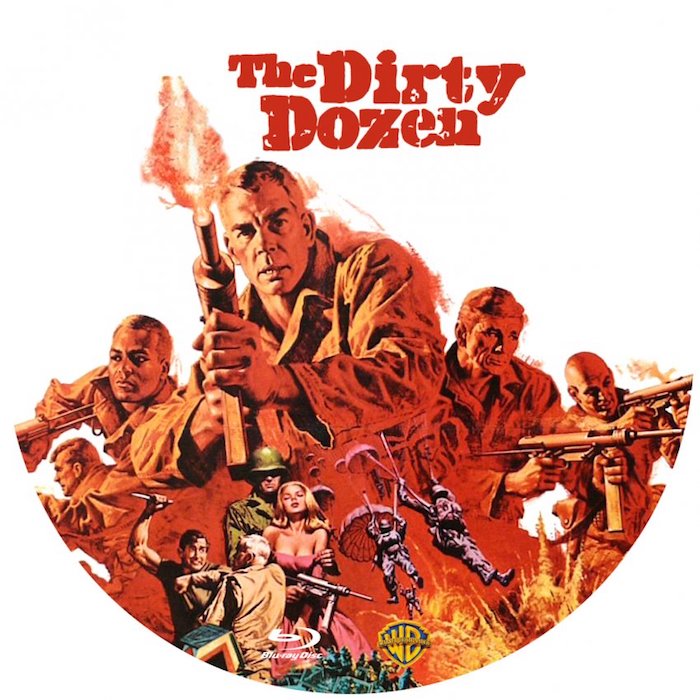

والآن الأسئلة المطروحة كثيرة، ومن بينها على سبيل المثال، لماذا خرج “الأب الروحي”، جزء ثالث، صفر اليدين من أية أوسكار حتى ولو صغيرة، وذلك رغم أنه كان مرشحاً للعديد منها، بما في ذلك أوسكار أفضل فيلم ومخرج “فرانسيس فورد كوبولا”؟

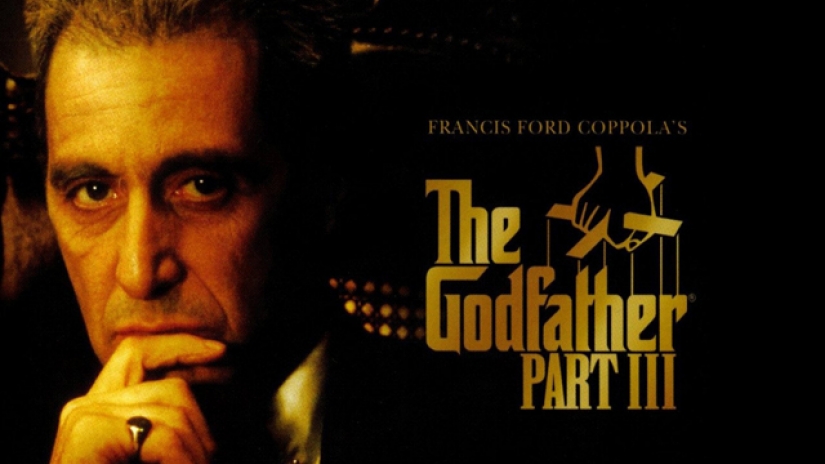

ولماذا لم يكتب لفيلم “الرفاق الطيبون” أن يفوز إلا بجائزة يتيمة، ألا وهي أوسكار أفضل ممثل مساعد “جوبيسكي”، مع أن مخرجه هو “مارتين سكورسيزي” صاحب “سائق التاكسي” و”الإغراء الأخير للمسيح” وروائع أخرى خلاصة مأساة الانسان ازاء الأقدار؟

لماذا أصبحت ليلة ملهاة الأوسكار ليلة “الرقص مع الذئاب” بخروج ذلك الفيلم منها فائزاً بسبع جوائز من بينها أوسكار أفضل فيلم ومخرج مع أنه أول عمل سينمائي يخرجه “كيفين كوستنر”، ذلك الممثل الذي كان حتى عهد قريب إنساناً مغموراً، إلى حد أن المخرج “لورنس كازدان” قام أثناء عملية توليف فيلمه “البرود الكبير” (1983) بحذف جميع اللقطات التي أتيح لكوسنتر أن يظهر فيها، وذلك دون مراعاة منه لشعوره عندما يرى الفيلم، وقد جاء خالياً تماماً من أي ذكر له، ولو اسماً.

تجليات وشائعات

والأدهى والأمر أن المخرج الراحل “جون هستون” وهو من الفئة القليلة المشهود لها بحسن اختيار الممثلين لما هو مناسب لهم من أدوار قد رفض قبل اختفائه من مسرح الحياة بأيام، ترشيحاً لكوستنر من قبل المنتج “راي ستارك” كي يؤدي الدور الرئيسي أمام “أنتوني كوين” في فيلم “الانتقام”..

ولم يكتف بذلك، أنه إثر لقاء قصير فاشل مع الممثل، ذهب في سخريته منه إلى حد الاقتراح على ابنه المخرج “داني هستون” أن يسند إليه أحد الأدوار في فيلمه القادم “الدكتور نورث” وأن يراعي في اختيار الدور أن يكون صاحبه مريضاً بداء الإيدز (ص 24 كتاب “آل هستون” تأليف لورنس جروبل- الطبعة الأمريكية 1989- دار نشر ماكميلان)..

وهذه السمعة السيئة المصاحبة لبدايات “كوستنر” مع السينما، كما لابد وأن يكون لها تأثير كبير على المناخ العام المحيط بالرقص مع الذئاب، ذلك الفيلم الذي شارك في إبداعه لا بالإخراج فحسب وأنما، كذلك بالانتاج وتمثيل الدور الرئيسي على امتداد ثلاث ساعات أو يزيد.

فلقد انطلقت شائعات تتحدث عن عقبات لا سبيل للتغلب عليها، وتوقع الجميع للفيلم فشلاً ذريعاً على مستوى فشل “بوابة النعيم” للمخرج “مايكيل شيمينو” والذي كان سبباً في إعلان الشركة المنتجة له “الفنانين المتحدين إفلاسها”

لعنة المال

وهنا افتح أول قوس فأقول أنه ولئن كان قد جرى ترشيح “الأب الروحي” و”الرفاق الطيبون” إلى ثلاث عشرة أوسكار فيما بينهما، إلا أنهما لم يحصلا منها إلا على أوسكار واحدة كانت من نصيب الفيلم الاخير..

والفيلمان وإن كانا لم يفشلا في الشباك، إلا أن ما حققاه معاً من ايرادات أقل من تلك التي حققها بمفرده “الرقص مع الذئاب”، وهي ايرادات كانت قد وصلت قبل الملهاة الكبيرة وبقليل إلى مائة وتسعة وثلاثين مليون دولار، مع أن تكاليف انتاجه تقل عن عشرين مليون دولار..

ويلاحظ هنا أن تكاليف الانتاج التي تحملتها شركة بارامونت صاحبة “الأب الروحي” قاربت الخمسة والخمسين مليون دولار.

وكان فشله النسبي جماهيرياً، في أعقاب فيلمين مكلفين “ثماني وأربعون ساعة أخرى” و”أيام الرعد” جاءت ايراداتهما مخيبة لما علقته تلك الشركة عليهما من آمال كبار، سبباً في قيامها باصدار قرار برفت “فرانك مانكوزي” رئيسها على امتداد سبعة أعوام، وذلك قبل بث وقائع الملهاة عن طريق الأقمار الصناعية بسبعة أيام.

وفي الحق، “فبارمونت” وهي أكثر شركات هوليوود نجاحاً خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات – ليست أسوأ حالاً من شركات أخرى منافسة تعاني نفس الضائقة.. ارتفاع تكاليف الفيلم وانخفاض الايرادات..

فمثلاً متوسط تكلفة الفيلم الذي تنتجه هوليوود قد ارتفع إلى مبلغ ستة وعشرين مليون وثمانمائة ألف دولار، أي بزيادة أربعة عشر في المائة عن عام 1989، ومائة وخمسة وثمانين في المائة عن عام 1980..

فإذا ما أضيف إلى ما تقدم مبلغ أحد عشر مليوناً وستمائة ألف دولار مقابل نفقات الدعاية وطبع النسخ، فإن متوسط تكلفة صنع الفيلم في هوليوود، بما في ذلك نفقات الإعداد لتوزيعه وعرضه، ترتفع، والحالة هذه، إلى مبلغ ثمانية وثلاثين مليون دولار..

الصعود إلى الهاوية

ومن المناسب هنا، الإشارة إلى مذكرة رئيس استديوهات “والت ديزني” “جيفري كاتزبرج” التي كتبها قبل أربعة شهور، محذراً فيها من مغبة تصاعد موجات ارتفاع التكاليف والمنافسات الحادة الحمقاء..

مطالباً أولي الأمر في هوليوود أخذ تحذيره مأخذ الجد، لا الاستهانة وإلا انتهى الأمر بصناعة السينما إلى الوقوع في هاوية كارثة ليس لها مثيل..

والبادي أن أصحاب الأمر والنهي في شئون أوسكار أخذوا تحذير “كاتزبرج” مأخذ الجد عند توزيع غنائم أوسكار..

ومن هنا استئثار فيلمي “الرقص مع الذئاب” و”شبح”، وهما الأقل تكلفة بين الأفلام الخمسة المرشحه لأوسكار أفضل فيلم، استئثارهما فيما بينهما بتسع جوائز، أغلبها من ذلك النوع الذي ترنو إليه أبصار المتنافسين.

واذا كان هذا شأن “الرقص مع الذئاب” و”شبح”، فإن الأفلام الأخرى التي كانت متنافسة معهما على تلك الأوسكار الهامة، وهي “الأب الروحي” و”الرفاق الطيبون” و”اليقظة” كان لها شأن آخر، فقد اقتصر نصيبها فيما بينها على أوسكار هزيلة ليس لها وزن كبير..

أقوال النجوم..

وهكذا أريد لهذه الأفلام الثلاثة ألا تخرج من ملهاة أوسكار متوجة بأكاليل الغار..

ولا غرابة في هذا، فهي من هذا النوع الضخم من الأفلام الذي لا قيام له إلا بنجم ساطع أو حشد من النجوم.

فمثلاً بطولة “الأب الروحي” يتقاسمها أكثر من نجم “آل باشينو”، “ديان كيتون”، “اندي جارسيا”.

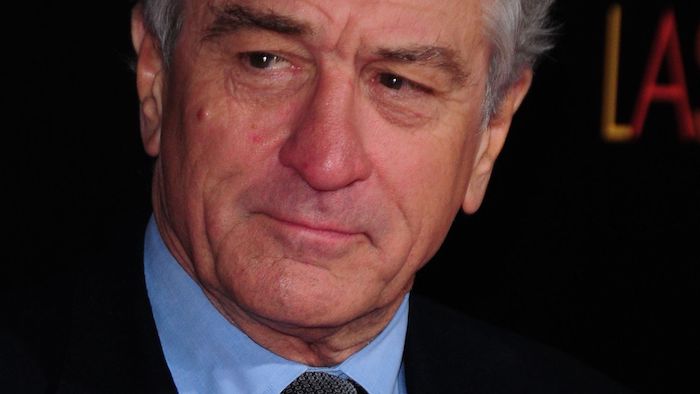

وبطولة الفيلمين الآخرين انفرد بهما النجم “روبرت دي نيرو” الذي كان مرشحاً لأوسكار أفضل ممثل رئيسي عن أدائه لدور معوق في فيلم “اليقظة”…

ومعروف أن آفة صناعة السينما في هوليوود هي النجوم، فارتفاع تكلفة الأفلام ناشئ في المقام الأول من أجورهم الخيالية التي تزداد صعوداً على مر الأيام.

“فارنولد شفارزنجر” و”وجاك نيكلسون” يتقاضى الواحد منهما مقابل التمثيل في أي فيلم مبلغاً فلكياً يصل أحياناً إلى عشرة ملايين دولار، فضلاً عن نسبة مئوية من الأرباح قد تتجاوز الأجر بكثير..

وفي ضوء هذا، فليس محض صدفة أن جوائز أوسكار الأربعة المخصصة للتمثيل لم تكن من حظ أي نجم، وإنما كانت من حظ أربعة ممثلين وممثلات ليس لهم صيت النجوم الكبار، آية ذلك “كاتي بيتس” ممثلة المسرح البدينة التي أريد لها أن تفوز بأوسكار أفضل ممثلة رئيسية عن أدائها البارع في فيلم “ميزري” لصاحبه “روب راينر”..

الصبر والصمت..

فإذا ما انتقلنا إلى الممثلة الأخرى الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في “شبح” وهي “وبي جولدبرج” لوجدنا أنفسنا أمام فنانة متعددة المواهب، تحسن أداء جميع الأدوار التي تسند إليها، سواء ما كان منها فكاهياً ام مأساوياً..

ولقد سبق وأن رشحت لأوسكار أفضل ممثلة رئيسية عن أدائها الرائع في فيلم “اللون الأرجواني” لصاحبه المخرج “ستيفن سبيلبرج”..

بيد أنه، كان عليها أن تنتظر أكثر من خمسة أعوام، حتى تفوز بأوسكار أقل قيمة.

وهنا يحسن التنبيه إلى ظاهرة ذات دلالة كبيرة وهي انتظار جميع الممثلات الملونات زهاء خمسين عاماً، حتى يراد لواحدة من بين صفوفهن أن تفوز بأوسكار..

فمنذ فوز”هاتي ماكدونال” بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن أدائها لدور خادمة سوداء وفية لأسيادها البيض ملاك العبيد في فيلم “ذهب مع الريح” (1940)، وأوسكار ممتنعة تماماً عن أية ممثلة سوداء.

وهنا أقفل القوس لأقول أن “الأب الروحي” و”الرفاق الطيبون” لم يهزما أمام “الرقص مع الذئاب” فحسب، وإنما هزما كذلك أمام فيلم آخر مسل خفيف الظل “شبح” قوامه فكرة استهلكتها هوليوود من قبل، هي البقاء وفياً للحبيبة حتى بعد الاختفاء بالموت، وليس له من ميزة أخرى سوى أنه حقق ايرادات مذهلة تجاوزت الأربعمائة مليون دولار..

الحلم الأمريكي..

وتلك الهزيمة المدوية في مضمار الصراع من أجل أوسكار، إنما ترجع إلى اسباب كثيرة أخرى، من بينها أن الفيلمين يدوران حول “المافيا” ذلك الموضوع الأثير لدى هوليوود، لا لشيء سوي أن الجمهور دائم الانجذاب إلى رجال العصابات الاجرامية وما يسيل على أيديهم من دماء تغطي الشاشة البيضاء ولا يستطيع لا المقاومة لكل هذا العنف، ولا الفكاك حقاً، قد يثير العنف الدموي الذي من هذا القبيل الرعب في القلوب مثلما هو الحال في بعض لقطات “الرفاق الطيبون”.

غير أنه رغم ذلك، يطلق الكامن من اشتهائنا البدائي للتسلط الفردي المتحرر من القيود..

وأغلب الظن أن المطروح في الأفلام التي تعرض لعالم هؤلاء الرجال الخارجين عن القانون، ليس ثمة علاقة بينه وبين فكرة الجريمة والعقاب..

المطروح شيء آخر، هو الفرد المنتمي للعصابة أو المافيا باعتباره بطلاً مأساوياً، نرى فيه النقيض لمجتمع متفائل سعيد يسوده وهم العيش في ظل العدل والمساواة والإخاء..

وعلى كُلٍ.. فالبطل الذي من هذا القبيل، يعتبر في نظر أصحاب الفكر الجانب المظلم للحلم الأمريكي..

وقد يكون الأب الروحي بأجزائه الثلاثة أصدق أفلام المافيا تصويراً لذلك الجانب..

ولعلنا نذكر، في هذا الخصوص أن “الأب الروحي” جزء أول (1972) قد فاز بأوسكار أفضل فيلم وسيناريو، فضلاً عن فوز “مارلون براندو” بأوسكار أفضل ممثل رئيسي عن أدائه لدور “دون كرليون” الأب الروحي الذي هرب صبياً من صقلية إلى نيويورك حيث نجح في بناء امبراطورية تقوم على الإجرام.

بعد ذلك بعامين، كانت المفاجأة الكبرى، عندما خرج “الأب الروحي” جزء ثان من معترك الصراع على أوسكار فائزاً بجوائز أفضل فيلم وإخراج وسيناريو وموسيقى تصويرية وتمثيل لدور مساعد “روبرت دي نيرو”..

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها لعمل سينمائي مجزأ أن يتوّج بأوسكار أفضل فيلم مرتين..

ومهما يكن من أمر فأحداث الجزء الثالث لا تبدأ من حيث انتهت أحداث الجزء الثاني، وإنما بعدها بحوالي عقدين من عمر الزمان..

الماضي المجهول

فها هو ذا “مايكيل كورليوني” (آل باشينو) يخطو نحو الشيخوخة وحيداً، وليس أمامه، بعد أن اختار ابنه “توني” أن يكون مغني أوبرا، مفضلاً تلك المهنة الرقيقة على تهيئة نفسه لوراثة عرش الأسرة الدموي، ليس أمامه إذن سوى أن يعلق كل الآمال على “فنسنت” (اندي جارسيا) ابن شقيقه (سوني) الذي ارتأى فيه صورته أيام الشباب.. الحيوية، والعنف المفاجئ، مع صوت خفيض يخفي شخصية لا تلين أمام المهام الجسام..

والفيلم يبدأ به، وهو يحاول أن يضفي على استثمارات العائلة طابع الشرعية، حتى يقطع كل صلة بينها وبين عالم الإجرام.

ولقد ذهبت به الظنون إلى تصور أن خير وسيلة لاكتساب الشرعية والاحترام، هي استثمار ثروة العائلة الطائلة في الأراضي وشبكات التليفزيون، بدلاً من الكازينوهات وعمليات القمار والرهان.

وكان من بين مشاريعه الطموحة، أن يعقد صفقة عقارات كبرى مع بنك الفاتيكان..

ولكن غاب عنه أن ماضيه الذي لا يستطيع أن يتحكم فيه، يمكن أن يؤدي إلى تحطيم كل ما أحكم تدبيره من تخطيطات..

وفعلاً، سرعان ما يعصف هذا الماضي بسعيه نحو حياة شريفة آمنة تقوم على سيادة القانون فيطوح بكل شيء إلى النقيض، إلى حياة متصلة بالماضي الإجرامي الآثم.. حياة لا تقوم إلا على سفك الدماء.

إرادة التغيير

والظاهر أن الجمهور قد مل هذا النوع من الأفلام الذي يجنح إلى التركيز على عالم الأجرام..

والظاهر كذلك أن الدوائر الحاكمة قد نفضت يديها من الأفلام التي تسلط الأضواء على الجانب المظلم للحلم الأمريكي، مؤثرة عليها ما لا يظهر من سراديب هذا الحلم إلا ما كان مشرقاً.

وفي الحياة الأمريكية أكثر من صورة مضيئة تصلح لمثل هذه السينما البناءة، فثمة مثلاً محاربة الاضطهاد العنصري لا سيما ما كان منه موجهاً ضد السود والهنود، وإثارة التعاطف مع الأقليات، وبخاصة بعد أن أصبح قطاع السكان البيض المكون من طائفة البروتستنت المنحدرة من أصل أنجلوسكسوني، والمسمى “الواسب” اختصاراً، أصبح أقلية في أغلب الولايات والمدن الكبرى، ومن ثم لا يستطيع الاحتفاظ بهيمنته على السلطة إلا من خلال تحالفات مع أقليات أخرى، لعل أهمها الأقلية اليهودية وذلك بحكم ثرائها الواسع، وبحكم سيطرتها على جانب لا يستهان به من أجهزة الثقافة والإعلام..

ومن هنا نجاح “الرقص مع الذئاب” جماهيرياً بالإقبال على مشاهدته إقبالاً منتقطع النظير بالنسبة لفيلم طويل جاد، وأكاديمياً بخروجه من مضمار أوسكار متوجاً بسبع جوائز وتصوير وسيناريو مستوحى من عمل أدبي وموسيقى تصوريرية وصوت وتوليف.

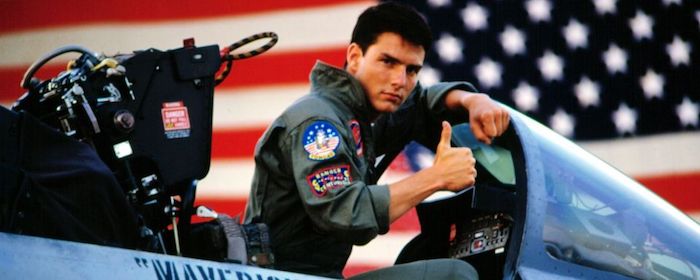

ولن أحكي تفصيلاً أحداث الفيلم وإنما أكتفي بأن أقول أنها تدور وجوداً وعدماً حول ضابط أبيض “دنيار” (كيفين كوستنر) أبلى بلاء حسناً أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب الأمريكي القديم، فكان أن عرض عليه، مكافأة له، أن يختار من أماكن العمل في الجيش ما يشاء..

وإذا به يختار مكاناً بكراً قصياً، منفصلاً عن الحضارة تماماً “لأنه يريد أن يراه قبل أن يختفي”..

وبداءة صاحب – وهو في وحدته – ذئباً، ثم اتبع ذلك بلقاءات مع أفراد من قبيلة “سيبوكس”، وهي من أشد قبائل الهنود الحمر بأساً..

وفي نهاية المطاف تتبناه القبيلة بحيث أصبح وكأنه واحد من أبنائها، وبحيث اختارت له اسما آخر “الرقص مع الذئاب”..

سر الانتصار..

والفيلم آيه في جمال البساطة، راعى صاحبه إلا يسند أدوار الهنود الحمر إلا لمن كانوا هنوداً لحماً ودماً، وألا تسمعهم يتكلمون طوال الفيلم إلا بلغة قبيلة “السيبوكس”..

ومفاجأة الفيلم هي في قلب الأدوار، بحيث نرى الهنود، وهم الذين اعتدناهم في السينما الأمريكية أشراراً، نراهم وقد أصبحوا في عمومهم أخياراً..

أما البيض، فعلي العكس من ذلك، وباستثناء البطل بطبيعة الحال، فلا نراهم إلا أشراراً..

وعندي أن أهم ما في “الرقص مع الذئاب”، هو ما أراده لنا صاحبه من أن نعمل على اكتشاف الآخر في أنفسنا، ولا نكتفي بذلك، بل نعمل على الاندماج فيه حتى الفناء، وهو أمر أراه أقرب إلى المحال..