القاهرة عاصمة السينما في الوطن العربي ما في ذلك شك.

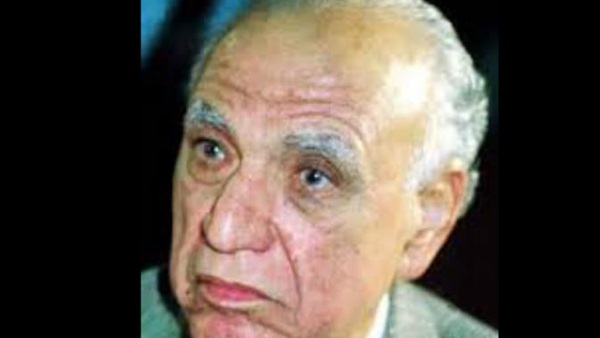

وهي ما كان يمكن أن تصبح تلك العاصمة التي تتطلع إلى أفلامها الأبصار من المحيط إلى الخليج، لولا كوكبة من رواد أوائل لمع من بينها اسم “صلاح أبو سيف” الفائز بجائزة الدولة التقديرية.

ولا غرابة في هذا الانفراد بالتألق والتميز.

ولا غرابة في هذا الانفراد بالتألق والتميز.

فحياته منذ البداية تدور حول السينما وجوداً وعدماً.

فهو ما أن اكتشف دنيا الأطياف حتى فُتن بها فإذا به يشاهد الأفلام بانتظام منذ أن كان صبياً.

يؤلّفها منذ أن كان شاباً فتياً.

يخرجها منذ خمسة وأربعين عاماً ويواصل إبداعها، رغم أنه بلغ من الكبر عتياً.

ولقد استطاع الفنان صلاح أبو سيف، بفضل كل هذا الحب والمثابرة، علاوة على موهبة الإبداع السينمائي، أن يرسم بالكاميرا قطاعات حية آخاذة من المجتمع المصري إبان النصف الأول من القرن العشرين، مجتمع الوحش وريا وسكينة والفتوة وغير ذلك من أفلام أمتعت الجماهير ولا تزال.

وأن يترجم قاهرة نجيب محفوظ وأمين يوسف غراب ويوسف السباعي إلى لغة السينما في بداية ونهاية وفضيحة في القاهرة 30 وشباب امراة والسقا مات.

وهو بهذا المحصول السينمائي الوفير يكون قد لعب دوراً كبيراً حاسماً في ولادة السينما المصرية من جديد.

في الانتقال بها من مرحلة الطفولة حيث كانت بدائية تحبو إلى مرحلة أكثر نضجاً واكتمالاً، ترنو فيها إلى واقعية بلا شطآن.

ولد قبل خمسة وسبعين عاماً إلا قليلاً. وبالتحديد في العاشر من مارس لعام 1915.

والعجيب أن مولده لم يكن في بيت أبيه عمدة قرية “الحومة” من أعمال مركز الواسطي، ذلك العمدة الثري المتعدد الزوجات.

وإنما في بيت أمه “البندرية” التي كانت قد غادرت ريف الصعيد ثائرة على حياة حريم قوامها الاستسلام للذل والهوان، مؤثرة العودة إلى حارة “قساوات” ببولاق، ذلك الحي الشعبي الذي لا يفصله عن الزمالك حي أبناء الذوات سوى شريط ضيق من ماء.

وأعجب العجب أن أمه هي التي أسمته “صلاح الدين” وبهذه البشرى أرسلت برقية إلى زوجها العمدة الذي لم يبادر بشدّ الرحال إلى القاهرة مفضلاً ألا يرى كتلة اللحم والدم التي تدعى ابنه حتى اليوم السابع.

مؤجلاً الاستمتاع بسماع وعوعة ابن البندرية وصياحه، تلقفه بين ذراعيه وتقبيل وجنتيه إلى ذلك اليوم، يوم “سبوع ” الصغير.

وليس من شك أنه ما كان له أن يبصر يومئذ الصلة التي بين هذا المولود الجديد، الذي لا يعرف من أسراره سوى أنه صبي، وبين عالم الأطياف.

ففي ذلك الزمن الموغل في القدم لم يكن للسينما من العمر سوى عشرين عاماً.

ولم يكن في مصر صناعة تنتج أفلاماً.

وعلى كُلٍ فلو كان لعمدة “الحومة” أن يرى تلك الكتلة الصغيرة التي تقطر حياة بعد خمسة وسبعين عاماً تفوز بجائزة الدولة التقديرية للدور الذي لعبته في النهوض بالسينما المصرية، لظن أن ما يمر أمام عينيه إن هو إلا أضغاث أحلام.

ولو كان له– وهو في غمرة السعادة بذلك التكريم أن يشاهد أحد الأفلام التي من أجلها منح وليده تلك الجائزة المشتهاة، وليكن “الزوجة الثانية” لهاله سخرية الفيلم اللاذعة بالعمدة ونظام تعدد الزوجات ولأنقلب فرحه إلى غم وتحولت بهجته إلى رعشة وآلام.

وبعد ذلك بعشرة أعوام، أثناء تسكع الصبي “صلاح” في شوارع القاهرة القريبة من حيه بولاق هرباً من دراسة إضافية أجبر عليها في المساء استرعت انتباهه صور معلقة على واجهة مبنى بشارع إبراهيم باشا (الجمهورية الآن) وكان أن سمع صوتاً يغريه بالدخول في تجربة تدفع به إلى المجهول.

وها هو ذا يشتري تذكرة بقرش صاغ من حر مصروف يده الذي لم يكن يتجاوز خمسة مليمات في اليوم الواحد.

وها هو ذا جالس في الصف الأول من قاعة سينما ايديال، وعلى شاشة بيضاء أمامه يتحرك رجل صغير مرتدياً قبعة طاسة وحذاءً كبيراً مرتخياً وسروالاً منفوخاً بالياً محاكياً في سيره مشية البطة.

وهكذا التقى “صلاح” لأول مرة بالسينما في شخص “شارلي شابلن” المتشرد الخالد.

وبفضل هذا اللقاء السعيد بدأ مشوار “صلاح أبو سيف” مع الفن السابع، ذلك المشوار الذي كُتب له أن يستمر قرابة أربعة وستين عاماً من عمر الزمان.

وبفضل هذا اللقاء السعيد بدأ مشوار “صلاح أبو سيف” مع الفن السابع، ذلك المشوار الذي كُتب له أن يستمر قرابة أربعة وستين عاماً من عمر الزمان.

واقعية متميزة

وفي الحق فإن طريقه إلى الاحتراف السينمائي صعوداً إلى الإخراج والتميّز فيه بالواقعية لم يكن من تلك الطرق الملكية المفروشة بالزهور والرياحين.

كان على “صلاح” أن يخوض معارك كثيرة قبل أن ينجح في الإنفراد بإخراج أول فيلم روائي طويل “دائماً في قلبي” (1946).

وكان عليه أن يصبر ويثابر قرابة خمسة أعوام بعد التاريخ الأخير حتى يستطيع أن ينطلق بإبداعه من كهوف السينما التقليدية المظلمة إلى رحاب الواقعية بفيلم لك يوم ياظالم (1951).

مرة أخرى لن تكون المرة الأخيرة يذهب به قدره إلى لقاء آخر سعيد… وأين؟

في المحلة الكبرى بعيداً عن القاهرة التي كانت تتخلق عاصمة للسينما العربية وذلك بدءاً من منتصف العشرينات.

وهو في هذه المرة لا يلتقي بطيف من نور داخل قاعة مغلقة بالظلام وإنما يلتقي بشخص المخرج “نيازي مصطفى” الذي كان قد جاء إلى قلعة الصناعة المصرية في المحلة ابتغاء تصوير فيلم يسجل أمجاد شركات بنك مصر.

ومهما يكن من أمر، فما أن التقيا هو و”نيازي” وتبادلا أطراف الحديث، حتى اكتشف الأخير أنه إنما يواجه شاباً مولعاً بالسينما وقارئاً ممتازاً لكل ما كتب عنها في لغة الضاد.

نهاية مرحلة الهواية

وما أن عاد نيازي– ذلك المخرج الذي رحل عن دنيانا مقتولاً قبل ثلاثة أعوام– إلى القاهرة حتى أطلق في ردهات شركة مصر للتمثيل والسينما نبأ وجود شاب يعمل في شركة الغزل بالمحلة وله بالسينما شغف شديد ورغبة في أن يبدأ حياته من جديد صانعاً للأفلام وكما في الأساطير والأحلام نجح “نيازي” في اقناع المسئولين بتلك الشركة بنقل الشاب المحلاوي المولع بالسينما إلى الاستوديو بالقاهرة حيث استهل حياته السينمائية بالعمل مساعداً بقسم التوليف “المونتاج” (1936).

وتعتبر هذه البداية نهاية مرحلة الهواية في حياة “صلاح”.

فبدءًا من ذلك التاريخ، أي منذ خمسين عاماً أو يزيد و”صلاح” يحترف السينما لا يعيش إلا بها ولها حتى يومنا هذا .

والآن إلى لقائه السعيد الثالث على عكس لقاءيه مع “شابلن” و”نيازي” كان لقاؤه مع “كمال سليم” وليد تفكير وتدبير… كيف؟

لأمر في نفس الأقدار سمع “صلاح” اسم “كمال” يتردد كثيراً في أروقة استديو مصر بوصفه شخصاً عنيداً ينشد الكمال في كل شيء، لا يرتضي به بديلاً.

واذا به يجد نفسه مشوقاً أشد الشوق إلى الالتقاء به ولا يستطيع على ذلك صبراً.

ولما كان “كمال” قد ترك الأستديو في لحظة غضب مستقيلاً، وكان معروفاً عنه أنه يسهر في مقهى رجينا بشارع عماد الدين “محمد فريد الآن” ملتقى الفنانين الشبان فقد توجه صلاح إلى ذلك المقهى في إحدى الأمسيات مبيتاً النية على التعرف بكمال وما أن التقى الإثنان حتى نشأت بينهما صداقة زادت قوة وتوثقاً على مر الأيام.

وكان من بين ثمارها أن اتصلت الأسباب الوثيقة بين “صلاح” وبين جماعة من المثقفين شغفت بالأدب والفن وأتخذت من الماركسية هادياً ومرشداً.

كان من بين نجوم تلك الجماعة الفريدة الرسام “رمسيس يونان” والأديب “ألبير قوصيري” والسينمائي “كمال سليم” بطبيعة الحال.

ولم يقف الأمر بين الرجلين كمال وصلاح عند هذه الصداقة وهذا الانتماء وإنما نشأت بينهما صلات عمل في مجال السينما ذلك المجال المحبب لقلب صلاح والذي هو عنده غاية الغايات.

وغني عن البيان أن خير ما أثمرته هذه الصلات هو فيلم العزيمة الذي أخرجه كمال وشارك صلاح فيه بالتوليف.

وأخص ما يمتاز به العزيمة هو جنوحه إلى الواقعية.

خطوة في طريق الواقعية

فلأول مرة تذهب الكاميرا إلى حارة ولأول مرة تلعب الحارة دوراً هاماً ذا دلالة في رسم شخصيات الفيلم وفهمها.

وهذا الانتقال من جانب صانعي العزيمة إلى الحارة على وجه يخدم المعالجة السينمائية لم يكن بالأمر السهل اليسير.

فالرقابة بشقيها الرسمي وغير الرسمي كانت تحمل العداء الشديد لأية انطلاقة من الصالونات والبارات والكاباريهات وما إلى ذلك من أماكن الحياة اللذيذة إلى أزقة وحواري الأحياء الشعبية حيث تقيم الغالبية الغالبة المعذبة بالفقر والشقاء.

ومع ذلك فالعزيمة لا يعدو أن يكون خطوة متواضعة إلى أمام في طريق الواقعية.. لماذا؟

لأن مبدعيه لم يذهبوا إلى الحياة المصرية ليعرضوها كما هي دون تزويق وتجميل.

وإنما اكتفوا بحارة مشيدة داخل استديو حسب تصور كمال سليم لها وهو تصور منبت الصلة بالواقع وآية ذلك أنه لم يجد حلاً لمشكلة البطل المتبطل في الفيلم حسين صدقي إلا في تبني أحد الباشاوات أولاد الأكابر لقضيته، وانتهاء ذلك التبني الزائف إلى تسكين البطل في وظيفة محترمة أعادت إليه الثقة والاعتبار.

ومهما يكن من شيء فلقد استفاد صلاح من تلك الخطوة التي بفضلها انكشف له من أسرار الفن السابع الكثير.

غير أنه كان لابد له من نوافذ أخرى يطل منها على هذا الفن الوليد الشديد التعقيد.

وها هو ذا في مدينة النور لأول مرة قبل نشوب الحرب العالمية الثانية بقليل.

إنه بين مصدق ومكذب، هل هو في حلم أم هو في علم؟

وما أن يفيق من هول الصدمة الثقافية حتى يقبل بقلب مفتوح على الدراسة وعلى مشاهدة الأفلام.

ويتأثر كثيراً بتيار الواقعية الناقدة الذي كان متسيداً السينما الفرنسية في تلك الأيام الكئيبة العصيبة وهو تيار يغلب عليه اليأس اليائس.

وبالنظر إلى اندلاع نيران الحرب فقد أسرع “صلاح” بمغادرة باريس عائداً إلى استديو مصر حيث لم تتح له فرصة العمل كمخرج إلا بعد ستة أعوام.

ومن عبث الأقدار أن يكون أول فيلم يخرجه صلاح وهو “دايماً في قلبي” مقتبساً من قصة فيلم هوليوودي “جسر ووترلو” بطولة ففيان لي نجمة “ذهب مع الريح”.

ولو استمر صلاح في طريق صنع أفلام مقتبسة على هذا الوجه القبيح لما بقى في ذاكرتنا حياً ولكان الآن نسياً منسياً وهنا ولأمر ما في علم الغيب التقى صلاح بنجيب محفوظ في منتصف الأربعينات وإذا به يشجع أديبنا على العمل معه في السينما يوهمه بأن كتابة السيناريو لا تختلف عن كتابة القصة في كثير أو قليل.

وتبدأ بينهما علاقة عمل سينمائية تستمر خمسة عشر عاماً تثمر أفلاماً متصلة بعصرها مثل “ريا وسكينة” “الوحش” و”الفتوة” أفلاماً أكثر وعياً ونضجاً من العزيمة، وما أنتج بعده من أعمال سينمائية معظمها خليق ألا يحفل به ولا يلتفت إليه وهكذا، وبفضل لقاء آخر سعيد ربح الفن السابع موهبتين.

وتبدأ بينهما علاقة عمل سينمائية تستمر خمسة عشر عاماً تثمر أفلاماً متصلة بعصرها مثل “ريا وسكينة” “الوحش” و”الفتوة” أفلاماً أكثر وعياً ونضجاً من العزيمة، وما أنتج بعده من أعمال سينمائية معظمها خليق ألا يحفل به ولا يلتفت إليه وهكذا، وبفضل لقاء آخر سعيد ربح الفن السابع موهبتين.

نجيب محفوظ كاتباً للسيناريو وللقصة السينمائية وصلاح أبو سيف مخرجاً رائداً ثابت الأقدام.