لو اطلعنا على كل من “كتاب الفيلم السنوي-1987″ و”دليل الفيلم العالمي- 1987” لملئنا مما انطويا عليه من معلومات رعبا.

فالأول تقتصر أخبار السينما فيه على الأفلام التي جرى عرضها داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وما دار حولها من حواديت وأخبار أما ماعدا ذلك من أفلام فلا ذكر لها- حتى لو كانت من روائع السينما العالمية- سواء بالخير أو بالشر باختصار جعل أصحاب الكتاب منها نسياً منسياً.

ونظرة طائرة على الأفلام التي عرض الكتاب لها يتبين منها :

أولاً: إن معظمها من انتاج أو توزيع الشركات الأمريكية السبعة الرئيسية، ومعها شركة ثامنة إسرائيلية الهوية، اطلقوا عليها اسم ” كانون “.

ثانياً: أن السينما التي أبدعها صانعو الأطياف في الهند والصين الشعبية وجنوب شرق أسيا– وهي في مجموعها يشكل سكانها أكثر من نصف تعداد سكان العالم- هذه السينما لم تحظ بنصيب– ولو ضئيل – من زمن العروض على الشاشات الأمريكية والإنجليزية.

السود واليهود

ثالثاً: أن القارة السوداء لم يستطع المتفرج الأمريكي أو الإنجليزي أن يراها بعيون أفريقية، فلم يعرض على الشاشات سوى فيلم واحد آت من “مالي” اسمه “الريح ” بل إن أحداً من محرري الكتاب لم يتسع وقته لإلقاء نظرة سريعة عليه والكتابة عنه.

رابعاً: أن الأفلام المعبرة عن هذه القارة المبتلاة بثالوث الفقر والجهل والمرض، إنما عبّرت عنها من خلال عيون يهودية أمريكية “اللون القرمزي” لصاحبه “ستيفن سبيلبرج” و “الخروج من أفريقيا” لصاحبه “سيدني بولاك”.

خامساً: إن سينما الوطن العربي وما حوله من شرق أدنى ممتد من تركيا إلى باكستان مروراً بإيران، هذه السينما لم تُتح لأي من أفلامها فرصة الوصول إلى قلوب وعقول الملايين من الأمريكيين والبريطانيين.

خامساً: إن سينما الوطن العربي وما حوله من شرق أدنى ممتد من تركيا إلى باكستان مروراً بإيران، هذه السينما لم تُتح لأي من أفلامها فرصة الوصول إلى قلوب وعقول الملايين من الأمريكيين والبريطانيين.

سادساً: أن الفيلم الوحيد الذي نجح في التسلل إلى هذه القلوب والعقول بفضل شركة “اخوان وارنر” الأمريكية، فيلم اسمه “فيما وراء الجدران” لصاحبه المخرج الإسرائيلي “يوري بارباش”.

ومما قيل، ولايزال يقال عنه في مجال الإشادة به، أنه يعرض لمعاناة الفلسطينيين والإسرائليين في غيابات سجون أرض الميعاد.

سابعاً: أن أفلام أوروبا الشرقية التي جرى عرضها– وهي قليلة جدا– كان من بينها “عندما كان أبي غائباً في رحلة عمل” لصاحبه المخرج الشاب “امير كوستاريكا” المنحدر من عائلة مسلمة-وهو أول فيلم يوغسلافي يخرج من مهرجان كان متوجاً بجائزة السعفة الذهبية (1985).

ولعله من اللازم هنا أن نذكر ان هذا العرض العالمي قد أتيح له لا لشيء سوى أن شركة “كانون” الإسرائيلية قد بادرت إلى شراء حق توزيعه فور فوزه بالجائزة الثمينة المشتهاة.

رامبو- ريجان

ثامناً: إن الجمهور الذي شاهد أفلام “سيلفستر ستالوني” وحدها– وهي ثلاثة فقط لا غير- فاق بكثير الجمهور المشاهد لجميع الأفلام التي لعب دور البطولة فيها نجوم هوليوود من الرجال “روبرت ردفورد” و”جاك نيكلسون” و”كلينت ايستوود”، فضلاً عن نجومها من النساء الفائزات بجائزة الأوسكار مجتمعات “فستالوني” عارياً إلا من العرق المتصبب من أعلى الخصر في “رامبو 2” و”روكي 4″، مدججاً بالسلاح من أخمص قدميه حتى قمة رأسه في “كوبرا”، متحدياً الجاذبية والممكن كما “طرزان”، هازماً جميع جيوش الأعداء وحده، “ستالوني” هذا هو الذي حدد معايير النجاح والفشل، المكسب والخسارة، تلك المعايير التي خضع لها شباك التذاكر، والتزم بها بالنسبة لجميع الأفلام على مدار العام، مبرهناً بذلك أن أحداً لا يستطيع أن يقهر العضلات الهرقلية الجبارة إذا ما تحركت في عام الغارة الأمريكية على ليبيا.

ثامناً: إن الجمهور الذي شاهد أفلام “سيلفستر ستالوني” وحدها– وهي ثلاثة فقط لا غير- فاق بكثير الجمهور المشاهد لجميع الأفلام التي لعب دور البطولة فيها نجوم هوليوود من الرجال “روبرت ردفورد” و”جاك نيكلسون” و”كلينت ايستوود”، فضلاً عن نجومها من النساء الفائزات بجائزة الأوسكار مجتمعات “فستالوني” عارياً إلا من العرق المتصبب من أعلى الخصر في “رامبو 2” و”روكي 4″، مدججاً بالسلاح من أخمص قدميه حتى قمة رأسه في “كوبرا”، متحدياً الجاذبية والممكن كما “طرزان”، هازماً جميع جيوش الأعداء وحده، “ستالوني” هذا هو الذي حدد معايير النجاح والفشل، المكسب والخسارة، تلك المعايير التي خضع لها شباك التذاكر، والتزم بها بالنسبة لجميع الأفلام على مدار العام، مبرهناً بذلك أن أحداً لا يستطيع أن يقهر العضلات الهرقلية الجبارة إذا ما تحركت في عام الغارة الأمريكية على ليبيا.

تاسعاً: إن الأفلام التي على شاكلة “رامبو” و”كوبرا” مثل “فقد في المعركة” و”غزو الولايات المتحدة الأمريكية” و”كوماندو” و”قوة دلتا” لم تر النور إلا لأنها حسب رأي الناقد “هارلان كينيدي” (ص146) وليدة ذلك الشعور بالفشل الناجم عن الهوة المتزايدة بين المواقف السياسية المعلنة وبين الانجازات في أمريكا المعاصرة.

فلو كان مذهب “ريجان” القائم على مواجهة إمبراطورية الشر بالعنف ناجحاً في العمل كما في القول، لما كان ثمة حاجة لصناعة سوبر أبطال من بنات الخيال كما “رامبو” (ستالوني) ومغاوير (ارنولد شوارزنيجر) و(شك نوريس).

فلو كان مذهب “ريجان” القائم على مواجهة إمبراطورية الشر بالعنف ناجحاً في العمل كما في القول، لما كان ثمة حاجة لصناعة سوبر أبطال من بنات الخيال كما “رامبو” (ستالوني) ومغاوير (ارنولد شوارزنيجر) و(شك نوريس).

وهنا يحلو للناقد أن يذكرنا بدور المعوق المقطوع الرجلين في فيلم “كنجزراو” الذي يعتبر في نظر الكثير أشهر وأحسن دور أسند لرونالد ريجان طيلة الحقبة السينمائية من حياته الحافلة بالتناقضات.

التمييز العنصري

عاشراَ: إن ما عُرض من أفلام بلاد الشمس المشرقة لا يتجاوز في العدد أصابع اليد الواحدة، وذلك رغم أن السينما في تلك البلاد ولئن كانت قد ضلّت طريقها في السبعينات وبدايات الثمانينات، فإنها سرعان ما أستردت أنفاسها، وسرعان ما احتلت مكان الصدارة في ساحة الفن السابع منذ عامين أو يزيد.

ولعل الفضل في ذلك يعود إلى شيخ مخرجيها “اكيرو كوراساوا” مع كوكبة ملهمة من مبدعي الأفلام أمثال “ماساهير شينودا” صاحب “جونزا الرماح” الفيلم المتوج بجائزة مهرجان برلين الأولى (1986) والذي عرض في مهرجان القاهرة الأخير، و”يوشيشيجي يوشيدا” صاحب “وعد” و”يوشيميتز موريتا” صاحب “بعد ذلك” و”الموت في توكيميكي” و”يوجيرتاكيتا” صاحب “مجلة هزلية” و”كايزو هاياش” صاحب “النوم من أجل الحلم”.

وقد يكون من الخير هنا أن نلاحظ أن أصحاب الكتاب قد اعتبروا “فوضى” فيلم “كيروساوا” الأخير واحداً من أهم أفلام العام، أدخلوه ضمن أحسن أربعة عشر عملاً سينمائياً لاقت استحسان النقاد أو الناس أو الإثنين معاً، وهي “حنا وشقيقاتها” (وودي آلن) “اللون القرمزي”، “قبلة المرأة العنكبوت” (هيكتور بابنكو)، “مبتدئون تماما” (جوليان تمبل) “في قاع بيفرلي هيلز” (بول مازورسكي)، “رامبو 2” (جيمس كاميرون)، “روكي 4” (ستالوني)، “شرف بريزي” (جون هوستون)، “بعد ساعات العمل” (مارتين سكورسيزي)، “العودة إلى المستقبل” (روبرت زيمسكي)، “البرازيل” (تيري جيليام)، “حد خشن” (ريتشارد ماركان) ثم “الخروج من أفريقيا”.

والفيلم الأخير كان مرشحاً مع “فوضى” للعديد من جوائز أوسكار (1986).

ومن عجب أنه هو الذي كتب له أن يخرج من مضمار أوسكار الدامي متوجاً بسبع جوائز، من بينها جائزتا أحسن فيلم وأحسن إخراج.

في حين أن فيلم “كيروساوا” لم يقدّر له أن يفوز إلا بجائزة واحدة يتيمة (الملابس) تفضل بها المسنون المتحكمون في شئون أكاديمية السينما الأمريكية تفضلوا بها على المخرج الياباني الكبير.

وهنا قد يكون من المفيد الوقوف قليلاً عند هذين الفيلمين، كيما نرى كيف تخطيء هوليوود الحساب.

وهنا قد يكون من المفيد الوقوف قليلاً عند هذين الفيلمين، كيما نرى كيف تخطيء هوليوود الحساب.

أنفقت عاصمة السينما على “الخروج من أفريقيا” ستة وعشرين مليون دولار. ومع ذلك جاء الفيلم خلواً من السحر والسر اللذين بدونهما لا يمكث العمل الفني في الذاكرة، خلواً من تصوير أفريقيا إبان الربع الأول من القرن العشرين على الوجه الذي نحب.

أما “فوضى” فلم ينفق عليه سوى نصف هذا المبلغ من الدولارات أو ربما أقل قليلاً، ومع ذلك فهو آية من آيات الفن السابع التي نتجمل بها، نحيا بزادها طويلاً.

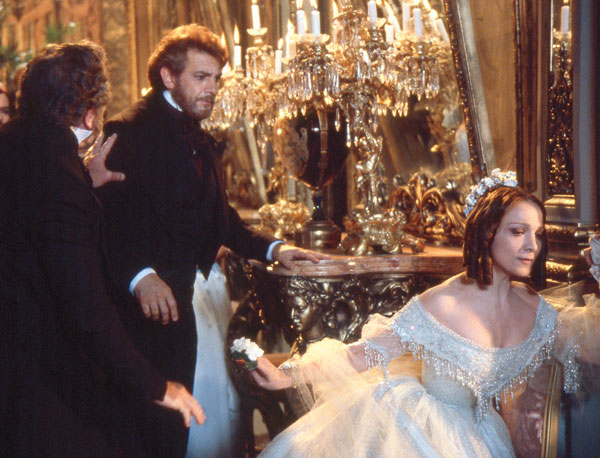

وعلى كُلٍ ففي فيلم “بولاك” تمثيل النجمة اللامعة “ميريل ستريب” دور كاتبة القصة “ايزاك دينيسن” المنحدرة من أصل دانمركي، والتي شدّت الرحال إلى كينيا قبيل إندلاع نيران الحرب العالمية الأولى بأشهر معدودات، لا لشيء سوى أن تبدأ حياة جديدة مع زوجها البارون “براو بليسكن” (كلاوس ماريا برانداور) في ضيعة لزراعة البن اشترياها بغرض الاستقرار والاستعمار.

أغنية البجعة

أغنية البجعة

غير أنه ما إن لمست قدما البارونة “كارين بليسكن” أو “ايزاك دينسن” أرض الضيعة، حتى انتصبت أمام عينيها أفريقيا شامخة في كبرياء، حتى سمعت تغاريد تخرج من فم القارة العذراء، يرددها صوت رخيم انخطفت بحزنه، شعرت به مجهداً، مودعاً الحياة، فأحست بقلبها ينعصر وعينيها تغيمان.

وكان أن أسرعت بتدوين ما سمعت، تحولت به في نهاية المطاف إلى أنشودة تبكي مرارة الفراق والفقدان.

والفيلم مستوحى بتصرف من كتاب “ايزاك دينيسن” الذي أعطته اسم “الخروج من أفريقيا” وهو عبارة عن ذكريات وباقة من الحكايات، ضغطت الزمن فيها وأعادت تشكيله ، دمجت الوقائع بحيث لم تبح فيه إلا بالنزر اليسير من الأسرار. لم تسجل منها إلا مقاطع لا تصلح للدلالة فقط عن أحاسيسها في دورة حياتها التي قضتها في ربوع أفريقا تسمع التغاريد الأخيرة.

ومهما يكن من شيء، فبفضل “كورت بوتكيه” كاتب السيناريو والحاصل على الأوسكار عنه، ملئت الفراغات في هذه الذكريات والحكايات، وبفضل “بولاك” صاحب “إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك” خرج الفيلم في شكل قصة كاملة متكاملة، وفي صورة مشاهد مرسومة رسماً مدهشاً. تنهض على أقل القليل من الحوار.

ومهما يكن من شيء، فبفضل “كورت بوتكيه” كاتب السيناريو والحاصل على الأوسكار عنه، ملئت الفراغات في هذه الذكريات والحكايات، وبفضل “بولاك” صاحب “إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك” خرج الفيلم في شكل قصة كاملة متكاملة، وفي صورة مشاهد مرسومة رسماً مدهشاً. تنهض على أقل القليل من الحوار.

حلاوة زمان

وهو يبدأ بالبطلة وحيدة لا تغمض لها عين، تستعيد حلماً بعيد المنال، تتصور أفريقيا بمروجها وغاباتها، بوديانها وجبالها تناطح بجلالها السحاب، تتصور حبها الأول والأخير.

ثم يلتفت الفيلم إلى الوراء، إلى ماضيها حيث نراها في كينيا تستقبل حياتها الجديدة بوجهها الناعم الهادئ، بعينيها الزرقاوين الواسعتين اللتين لم تفقدا بعد حلاوة الحياء.

ومع ذلك فثمة مسحة من الحزن والألم المكبوت تطفو على سطح هذا الوجه الجميل. لماذا؟

لأن الأقدار قد جمعتها في رباط يعز فكه مع رجل “برانداور” لا يجمع بينها وبينه أي جامع، لا الذوق ولا العقل، ولا المزاج ولا العاطفة.

فما من لذة في الكون تفوق في اعتباره، لذة الاستمتاع بالمال والنساء، وهي من هذه السوقية في جحيم.

ثم كان ماكان، غيّرت أفريقيا مسار حياتها، دفعت نفسها المتعطشة إلى الهدوء والبساطة والصفاء، دفعتها دفعاً إلى حب الأرض والناس.

اعتمدت على إخلاص خادمها الصومالي الأمين “فرح”، وعلى صداقة رائدين لا يستقران، لا يتقبلان الحياة كما هي، يبحثان عن المجهول دوماً.

وكان لأحدهما “فنسن هاتون” (روبرت ردفورد) منزلة خاصة، كان أرستقراطي الطباع، طياراً، بطلاً في الحرب، رياضياً، مولعاً بالصيد.

وكان كلما اقتربت منه زاد من الابتعاد.

ولكن لا دوام لنعيم مقيم على الأرض. فبعد أعوام من السعادة أفلست المزرعة، مات “هاتون” فارس الأحلام أصابها الزوج البارون بالزهري، تركت الفردوس مهزومة، أقرب إلى حطام .

واذا كان فيلم “بولاك” هكذا فهو لا يعدو أن يكون في جوهره حنيناً واشتياقاً إلى أيام كانت فيها أفريقيا فردوساً يسود فيه البيض السود.

الاتحاد قوة

والآن إلى “فوضى” الذي جاءت فكرته “كيروساوا”، وهو يعيش في كوخه المحبب إلى نفسه، والمطل على جبل “فوجي” بمنظره الخلاب بعد أن فقد شريكة حياته الممثلة “بركوياجوش” كيف؟

منذ عشرة أعوام إلا قليلاً، وأثناء شتاء برده قارص شديد، أخذ “كيروساوا” يتذكر حكاية شهيرة من التاريخ الياباني القديم، بطلها لورد محارب اسمه “موري موتوناري”.

وما أن اكتملت في ذهنه صورة هذا اللورد، حتى بدا وكأنه من لحم ودم، وحتي بات لا يفارقه.

فما هي الحكاية؟

كي يوضح لأبنائة الثلاثة مزايا أن يكونوا يداً واحدة، وصوتاً واحداً، أمسك اللورد “موري” بسهم منفرد وشرع في كسره فانكسر، ثم أمسك بثلاثة أسهم مجتمعة محاولاً كسرها، فلم يفلح.

وفهم الأبناء المقصود بالرسالة، عاشوا بحكمتها سعداء ولكن سؤالاً ظل يطارد “كيروساوا” ماذا كان يمكن أن يحدث لأسرة اللورد “موري” فيما لو لم يستمع الأبناء للنداء، فتفرقوا وأصبحوا أعداء؟!

وفهم الأبناء المقصود بالرسالة، عاشوا بحكمتها سعداء ولكن سؤالاً ظل يطارد “كيروساوا” ماذا كان يمكن أن يحدث لأسرة اللورد “موري” فيما لو لم يستمع الأبناء للنداء، فتفرقوا وأصبحوا أعداء؟!

وهنا شرد به خياله إلى العجوز “لير” وبناته “جونريل” و”ريجان” و”كورديليا” في مسرحية شكسبير.

ولادة رائعة

ومن داخل نفسه المولعة بالأديب الإنجليزي الكبير من داخل ما ترسب فيها على مدى السنين تذكر فيلمه “قلعة خيوط العنكبوت” أو “عرش الدم” (1957) المستوحى من مسرحية “ماكبث”.

تذكر كيف ازدادت “ليدي ماكبث” اندفاعاً بجنون الطموح، بقوة تداعي الأحداث، ومنطقها إلى مزيد من القتل والإيغال في الجريمة وأوحالها.

كيف اغتالت النوم بحيث لا تستطيع أن تفلت من حمى الأرق إلا إلى كابوس دائم لا يقتصر عذاب العيش فيه عليها وعلى زوجها بل يشمل الجميع مذنبين كانوا أم أبرياء.

وبفضل هذه الافكار والمؤثرات التي اتصلت بفكره، وبفضل وشوشات لم يكن يحسب لها أي حساب، تحولت بنات “لير” الثلاث إلى أبناء ثلاثة للورد “هيديتورا” وتحولت “ليدي ماكبث” إلى زوجة الابن الأكبر “ليدي كايدي”.

وما أن اكتملت في ذهن المخرج الكبير صورة هذا اللورد، وهذه الليدي، حتى بات من السهل عليه أن يخلق الظروف التي تمكن من كشف ما في نفسيهما ومن فضح ما في الحياة التي تكرّ حواليهما من بشاعة وغثيان.

وفي أقل من شهر انتهى مع معاونية من كتابة سيناريو “فوضى” الذي ظل بأطيافه حبيس الأدراج، أسير الظلام زهاء تسعة أعوام.

وبغتة جاءه الفرج في صورة ممول يحمل في حقيبته المال اللازم للإبداع .

وما أن اكتمل الإعداد للتصوير، وأخذت الكاميرات في الدوران حتى بدأت ملامح اللورد “هيد يتورا- لير” (تاتا سويا ناكا داي) و” الليدي كايدي” ( ميكوهارادا) تبرز كما من خلال الضباب، ثم لم يلبث الضباب أن أنقشع وإذا أمامنا فيلم يعكس كمرآة الفوضى التي تشوب العلاقات الاجتماعية.

عالم يشتعل

عالم يشتعل

فكل أنواع الولاء التي يرتهن بها الاستقرار كولاء الرعية للحاكم، والولد لأبيه، والزوجة لزوجها، والخادم لسيده، ها هي ذا على الشاشة العريضة تتفكك، تتهاوى حتى تذوب وتتلاشى.

فليدي “كايدي” وزوجها “جيرو” وشقيقه “تارو” ابنا اللورد العجوز، إنما هم من عالم بعيد انقطعت صلته بالإنسان، هم أقرب إلى قوى فوضى أطلق لها العنان.

وعكس ذلك الابن الاصغر”سوبارو” والبهلول المتدثر بثياب النساء، فالصلة لم تنقطع بينهما وبين قيم الولاء ولعل خير وصف لهذا الزمن الموغل في القدم الذي أبدع تصويره “كيروساوا” في كل لقطة كبرت أم صغرت من فيلمه الأخاذ! لعله ذلك الوصف الذي جاء على لسان أحد الأبطال: “وإذا الحب يفتر، والأصدقاء يتمردون، والإخوة ينقسمون، الشغب في المدن، والفتنة والخيانة في القصور.

لقد انقضى أفضل ما في زماننا، وراحت المؤامرات والنفاق والغدر وضروب الشغب الهدّام تتعقبنا بضجيجها حتى القبر.

الفلك المترنح

وختاماً فالأكيد أن “كيروساوا” قد اتخذ من”هيديتورا” ترجماناً لأفكاره، فصوّر ما كان من شأنه مع أبنائه الثلاثة وزوجة ابنه الأكبر “ليدي كايدي” خلال الأيام العصيبة التالية لقيامه بتوزيع ما يملك من متاع الحياة الدنيا على الأبناء الثلاثة، جاعلاً منه رجلاً عجوزاً بلغ من العمر ثمانين وزيادة، رجلاً مستبداً، ولكن مستنير الفكر والقلب.

تبدأ مأساته حيث تنتهي عادة المآسي، تبدأ وكأنه في اللحظات الأخيرة من رحلة العمر، في حين أن تلك الرحلة لم تبدأ بعد، وأن أمامه ليالياً سوداء طوالاً، كلها بؤس وعسر.

تبدأ مأساته حيث تنتهي عادة المآسي، تبدأ وكأنه في اللحظات الأخيرة من رحلة العمر، في حين أن تلك الرحلة لم تبدأ بعد، وأن أمامه ليالياً سوداء طوالاً، كلها بؤس وعسر.

وجعل من ابنائه وزوجته الأكبر سناً نماذج لشتى النزعات البشرية من الشهوات الجامحة إلى الطهارة المطمئنة. ومع ذلك فلا أحد منهم مطلق في خيره أو في شره، فحتى “ليدي كايدي” التي تجمع في شخصيتها شر “جونريل و”ريجان” و”ادمون” في ” الملك لير” مضافاً إليها شر “ليدي ماكبث” و”ياجو” المتآمر الحسود في “عطيل” حتى هذه المرأة المتحجرة والتي تعتبر في الفيلم رمزاً للشر، أو هكذا تبدو لنا، نشعر نحوها ببعض التعاطف لأننا نحس أن ما بها من تشويه يدفعها إلى السعي لتدمير كل من كان منها قريب، إنما سببه فوضى أسلوب الحياة في قصور، هي في حقيقة الأمر قبور، تلك الفوضى التي أطلقت أبشع غرائزها، حطمتها جعلت كل ما حولها خراباً يباباً.

لقاء

وبعد، فإذا كان لكل ما تقدم مغزى، فهو أن السينما عند مصنع الأحلام في هوليوود موظفة لخدمة السياسة، ومن هنا غلو أصحابه في تقدير “الخروج من أفريقيا” وغلوهم في عدم تقدير “فوضى” غلواً شديداً.

والآن، وقد طال الكلام عن “الكتاب” إلى حد الإملال، فلا مفر من الاعتذار، وتأجيل الكلام عن “الدليل” إلى لقاء قريب.