“في الحب” كتاب ألفه الأديب الفرنسي “ستندال” منذ مائة وخمسة وستين عاماً أو يزيد، وقال على صفحاته ضمن ما قال إن هناك أنواعاً أربعة من الحب أولها الحب الجامح الذي يملك على النفس أهواءها وعواطفها وحسّها وشعورها، والذي يندفع كالسيل لا يلوي على شيء، ولا يترك حظاً من أناة أو رويّة أو تفكير.

فهل ثمة وجود لهذا الحب الذي تفنى فيه النفس فيما نرى من أفلام عربية، وبخاصة ما كان منها مصنوعاً على أرض مصر؟

أجاب عن هذا السؤال المخرج “عمر أميرآلاي” (سوريا) بفيلمه التسجيلي “تابوت الحب” أو في تسميته العربية “الحب الموءود”.. وكانت إجابته بلا.

وقد اعتمد للوصول إلى هذه النتيجة على عدد غير قليل من نماذج لنساء ورجال، اختارها بعناية من بين أناس، البعض منهم كتبت له شهرة واسعة، والبعض الآخر لم يكتب له منها شيء.

كما اعتمد على قطع باتر، وتوليف ماكر بين المشاهد التي ظهر فيها من وقع عليهم الاختيار.

وهو في فيلمه يبدأ– وقبل ظهور العناوين– بفرح في سرادق.. عروس وعريس يرتديان ثياب الزفاف البيضاء، مطربة تتلوى وهي تغني “يا قمر”، منادي يصيح بأحلى السلام للضيوف الكرام.

وصوت من خارج إطار الفيلم يقول أن البيت هو الاستقرار والراحة الكاملة، وأن المرأة اليابانية تمثل المرأة كما أنزلت، أما المرأة المصرية فمتخلفة “خالص”، لأن الإنسان المصري يحمل في أعماقه تخلفاً دام أربعة آلاف عام.

وبعد انتهاء هذا الكلام، تبدأ عناوين الفيلم التي ما تكاد تنتهي، حتى تظهر امرأة مثقفة تقدمت بها السن قليلاً، قليلاً حتى بلغت الأربعين دون أن تورط نفسها في زواج.. لماذا؟

لأن شخصيتها قوية، والرجال في مصر لا يشغفهم حب النساء الجريئات، المقدامات.

حديث الجوزة

وفجأة نلتقي بشاب مضت به الأيام حتى أصبحت خمسة وثلاثين عاماً. ولقد فاته القطار، فلم يستطع الزواج حتى الآن. وها هو ذا يتعاطى الحشيش متصاعداً دخانه من جوزة، وها هو ذا مثقل بقيود التقاليد والعادات، مقصوص الجناح، ليس في وسعه أن يمارس الحب، أن يبادل من يحب هياماً بهيام. فإذا ما انتهى حديث هذا الشاب الضائع في الأوهام خرج بنا صاحب الفيلم إلى شوارع القاهرة، كي يطوف بنا من حي الموسكي الشعبي إلى فوضي ميدان رمسيس المعروف بباب الحديد، وأخيراً إلى عمارة غير شعبية تطل على النيل شاهقة، شامخة، ليصعد بنا من داخلها إلى نجمة الجماهير “نادية الجندي”.

وها هي “الفنانة التي حققت جزءاً من ذاتها، ولايزال أمامها طريق طويلة لتحقيق أحلامها” ها هي تتحدث عن الإغراء وماهيته شارحة بعينيها وبشفتيها ثم بفخذيها ما لم تستطع شرحه بالكلمات “مفهومي للإغراء يختلف تماماً.. مش لازم الإغراء إني أعري رجلي، ممكن عمل الإغراء بنظرة تدي تأثير أكثر من لو لبست مثلاً مايوه.

وها هي “الفنانة التي حققت جزءاً من ذاتها، ولايزال أمامها طريق طويلة لتحقيق أحلامها” ها هي تتحدث عن الإغراء وماهيته شارحة بعينيها وبشفتيها ثم بفخذيها ما لم تستطع شرحه بالكلمات “مفهومي للإغراء يختلف تماماً.. مش لازم الإغراء إني أعري رجلي، ممكن عمل الإغراء بنظرة تدي تأثير أكثر من لو لبست مثلاً مايوه.

ممكن أعمل منظر بشفايفي يبقى يوحي بأنوثة أكثر وأخطر من لو لبست فستان مفتوح.

مفهومي للأنوثة يختلف تماماً عن مفهوم الأنوثة في السينما الأمريكية، يعجب كافة الأذواق والطبقات”.

جبروت خادمة

وما إن انتهت النجمة “الأعظم” من هذا العرض لوسائلها في الإغراء المحتشم– وفيما هي تتحدث عن فيلمها “الخادمة” وموضوعه الذي “يمس البيئة المصرية” لأن بطلته خادمة تسلقت، فسيطرت على مصائر أسرة ثرية من خلال إغراء ولدها الوحيد، والتحريض له بالتمرد على أمه سيدة الأعمال، مما مهد لها طريق الاستيلاء على بيت العائلة وشركتها وحُلي الأم، وغير ذلك من عزيز الأشياء- فيما هي منهمكة في هذا الحديث عن خادمتها أو شيطانتها– تركتها الكاميرا منتقلة بنا خلسة إلى خادمة حقيقية شقية ( أم حماد) نراها صاعدة، وهي تحمل ابنها درجات سلم عمارة سكنية- ومعها صوت ملكة أو خادمة الإغراء مصاحباً– إلى حيث تسكن أسرة من تلك الأسر التي تنتسب إلى الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة.

وهنا نكتشف بعيداً عن خيالات وخادمات السينما– أن “أم حماد” قد عقد قرانها على رجل مسن وهي صبية، بل قل طفلة لم تتهيأ بعد للزواج لا جسدياً، ولا نفسياً، وبالتالي لم تكن تعرف من أسرار الرباط المقدس شيئاً.

وأن حياتها كانت جحيماً ذاقت فيه مرارة الحرمان من القروش القليلة التي كانت تكسبها بكدها وكدحها؛ فقد كان زوجها، بل– قل– أبوها، دائم الاستيلاء عليها ليصرفها على هواه.

فإذا ما ثابت إلى الرشد والحريه والتمست الطلاق، عذبها في المحاكم، لم يرد إليها حريتها إلا بعد أن حصل منها على تنازل عن كل مستحق لها.

على أنها– بعد الطلاق– لم تلبث أن تزوجت مرة ثانية.. لماذا؟

خوفاً من كلام الناس. وفي بعض حديثها عن زيجتها الثانية قالت ما مفاده أنه لا فائدة، وأنها لن تنعم بحياة هادئة سواء أكانت داخل جنة الزواج أم خارجها.

الفن والإيمان

وبعد هذه الكلمات التي تقطر بؤساً ويأساً تعود بنا الكاميرا إلى ملكة الإغراء أو خادمة السينما بين فساتينها الفاخرة لنسمعها تقول أن “الفن فيه كثيرمن الأنانية.. عشان أوصل للنجاح لازم اتنازل عن نادية الجندي كامرأة لأحتفظ بنادية الجندي الفنانة”.

ومع لقطة من فيلمها “وكالة البلح” في أحضان “محمود ياسين” متعرياً من أعلى حتى خصره، مغرياً لها بالقبلات الحارة تواصل النجمة المعبودة حديثها قائلة “حياتي الخاصة بامارسها بطريقة تختلف تماماً.. يعني يمكن أن أقول لك، أني أكثر من متدينة، متطرفة في الدين”

فإذا ما قاطعها صاحب الفيلم متسائلاً “ألا يعتبر هذا انفصاماً في الشخصية؟”

ردت بالإيجاب دون تردد مؤكده كلماته “ده انفصام في الشخصية مائة في المائة.. بس أتعودت على كده”!!

وطبعاً لا تقتصر نماذج “الحب الموءود” على ما تقدم ثمة نماذج أخرى شقية وشائقة بثها “أميرألاي” في كل مشهد من مشاهد فيلمه.

الذبح العظيم

ومع ذلك فليس من المفيد الوقوف حالياً عند أي منها، فيما عدا نموذج مستثنى وحيد.. فما هو؟

قريباً من منتصف الفيلم – وبعد مشهد مع رب أسرة لم يتزوج عن حب، وإنما عن طريق أمه – فلما سئل عن شريكة حياته وحاله معها، أجاب بأنها كانت وديعة، مطيعة، إلا أنها مع مر الزمن أخذت في التمرد، حتى خيل إليه أنها غير صالحة، وأنه لم يبق له فيما لو خير بينها وبين أمه، إلا أن يذبحها هي وأولاده منها- بعد هذا المشهد الغريب حقاً- تتسلل بنا الكاميرا إلى صحن جامع حيث نرى فتى نقياً وسط دائرة من المصلين .

فإذا ما تكلم سمعناه يقول أن الضائقة الاقتصادية تحول دون إشباع الإشتهاء للأنثى بالطريق الحلال، وأن الشاب في هذه المحنة ليس أمامه من سبيل سوى الرحيل إلى الخارج لجمع المال اللازم للزواج أو الامتثال إلى الصبر والصوم الذي هو خير علاج للشهوة.

وما يكاد الفتى ينتهي من قولته الأخيرة “معك قرش تساوي قرشاً، ليس معك شيء لا تساوي شيئاً”! حتى تنطلق الكاميرا بنا إلى موكب مهيب لمشايخ وأتباع الطرق الصوفية– ومنه، وبفضل قطع سريع، إلى حلقات ذكر يشارك فيها فتيان بنشوة فوارة، جذوتها لا سبيل إلى إطفائها.

ثم تستأنف الكاميرا مسيرتها الاستطلاعية، حتى إذا ما اقتربت من نهاية المشوار؛ عادت إلى الشاب الضائع في دخان الأوهام، لنسمعه يقول، والجوزة لاتزال في قبضة يده، أنه غيور جداً، ولن يسمح لخطيبته بالعمل، وأنه سيعقد قرانه عليها بعد العيد الكبير.. لماذا؟

يجيب عن هذا السؤال بهذه الكلمات التي جرت على لسانه- وكانت آخر كلمات الفيلم– “اذبح واذبح، الخروف واذبح” تتبعها ضحكة فيها من الخداع والانخداع الشئ الكثير.

هذا هو حال الحب في الأصل والصورة حسب رؤية “عمر اميرالاي” في فيلمه “الحب الموءود”.

وعلى ما يبدو من معظم الأفلام العربية الهازل منها والجاد على حدٍ سواء، أن الحب فيها كما في “الحب الموءود” مختلف، أو ليس له وجود.

الرجولة.. أين؟

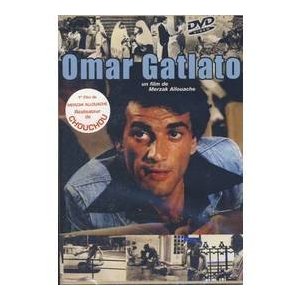

فالبطل في “عمر قتلته الرجولة” لصاحبه “مرزوق علواش” (الجزائر)- وهو أحد أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية وفقاً لاستفتاء أجرته مجلة “اليوم السابع” في عدد 23 من فبراير سنة 1987- هذا البطل موظف صغير مقهور، يعيش على الهامش خارج الحياة كما يعيشها الناس، يحاول أن يملأها بنفر من الزملاء، كلهم وبلا استثناء من صنف الرجال.

فالبطل في “عمر قتلته الرجولة” لصاحبه “مرزوق علواش” (الجزائر)- وهو أحد أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية وفقاً لاستفتاء أجرته مجلة “اليوم السابع” في عدد 23 من فبراير سنة 1987- هذا البطل موظف صغير مقهور، يعيش على الهامش خارج الحياة كما يعيشها الناس، يحاول أن يملأها بنفر من الزملاء، كلهم وبلا استثناء من صنف الرجال.

والغريب في أمره أن الصلة بينه وبين المجتمع منقطعة، وأنه يسعى إلى إعادتها فلا يجد سبيلاً إلى ذلك إلا في كرة القدم والسينما الهندية واقتناء جهاز تسجيل يعيش من خلاله مع الوهم مخدراً تارة بأغان هندية، وتارة أخرى بأغان شبه شعبية لعبد القادر الشاوي أحد مشاهير مطربي الجزائر.

وبينما هو في طريقه إلى منزله عبر حي القصبة، عائداً من عرس سجل فيه لهذا المطرب، إذا بعصابة تنقض عليه، تسلبه جهاز التسجيل. ولا تطول المأساة الصغيرة، فسرعان ما وفر له صديق مسجلاً جديداً بالتقسيط المريح. وفوق هذا أهداه شريطاً فارغاً.

وما يكاد يجرب الشريط، حتى يفاجأ بسماع صوت نسائي مسجل يتحدث في عذوبة ورقة عن آلام الوحدة ومرارة الفراق والحرمان .

فإذا ما استفسر من صديقه عن صاحبة هذا الصوت، وألح في الاستفسار حتي أخبره بأن اسمها “سلمى” وأعطاه رقم هاتفها في المصلحة التي تعمل بها، ويسرع “عمر” بالاتصال بها هاتفياً وأثناء الحديث معها، يعبر لها عن حبه لصوتها، ويتفق معها على موعد للالتقاء، حتى إذا ما حل الموعد، ورآها من بعيد تنتظره قريباً من مدخل المصلحة خانته شجاعته، فظل متسمراً في مكانه لا يتحرك، معلقاً بين اليأس والرجاء، وكأن ثمة قوة خفية تقطع كل سبب بينه وبين صاحبة الصوت الساحر، حتى انصرفت يائسة.

وغني عن البيان أن هذا التهرب من التعارف مع الجنس الآخر، إنما هو وليد العجز عن التجارب والمؤانسة، هذا العجز الذي نراه متجليا في شخصيات “وللحب قصة أخيرة” لصاحبه “رأفت الميهي” والذي يعتبر واحداً من أهم أفلام منتصف الثمانينيات.

ففي جزيرة “الوراق” حيث تدور أحداث الفيلم يعيش الطبيب الشاب “حسين” (عبد العزيز مخيون) خاملاً، هاجراً زوجته وأولاده، لأنه أسير الوفاء لأم في غيبوبة، لا تعي من أمر نفسها شيئا منذ خمسة عشر عاماً.

ففي جزيرة “الوراق” حيث تدور أحداث الفيلم يعيش الطبيب الشاب “حسين” (عبد العزيز مخيون) خاملاً، هاجراً زوجته وأولاده، لأنه أسير الوفاء لأم في غيبوبة، لا تعي من أمر نفسها شيئا منذ خمسة عشر عاماً.

وهو لا يتحرر من هذا الوفاء الزائف الذي هو أقرب إلى الكابوس، إلا بالفسق مع بغي.

أما “رفعت” (يحيى الفخراني) بطل الفيلم، فهو الآخر عاجز لأنه صاحب قلب عليل، يحاول إخفاء علته عن زوجته التي احتملت من مرارة الحرمان الجنسي أهوالاً ثقالاً، بأن يوهمها بالتواطؤ مع الدكتور حسين بأنه ليس مشرفاً على النهاية، بل على العكس في كامل الصحة والعافية.

الحب الغائب

الحب الغائب

وختاماً فلو ألقينا نظرة طائرة على الأفلام المتقدمة لجائزة الدعم السينمائية للأفلام المتميزة، انتاج عام 1986- وعددها اثنان وثلاثون فيلماً– ثم تأملناها قليلاً، لوجدنا أنها في معظمها أفلام بلا حب “كالبداية” “لصلاح أبو سيف” و”الضائعة” “لعاطف سالم” و”قاهر الزمن” لكمال الشيخ، وإما بحب هشّ غير قادر على الصمود للنوائب أو لإغراء الأشياء “كجذور في الهواء” “ليحيى العلمي” و”الورثة” “لأحمد السبعاوي” و”وصمة عار” “لأشرف فهمي” و”انتحار صاحب الشقة” “لأحمد يحيى”؛ وإما الحب فيها مستورد في شخوصه وأحداثه، لأن قصته مستوحاة من فيلم أجنبي لعب دوراً هاماً في تاريخ السينما العالمية، كما “قبل الوداع” لحسين الوكيل، والمأخوذ جملة وتفصيلاً من فيلم “انتصار الظلام” الذي مثلته “بت ديفيز” مع “رونالد ريجان” (رئيس الجمهورية) منذ خمسين عاماً إلا قليلاً، وأخيراً إما الحب وقصته فيها من ذلك النوع المشوه الماجن الذي يدخل بمن أصيب به في مسالك الريبة والعبث لينتهي به إلى مصير بشع بغيض.

الرحيق والحريق

ولعل “بلاغ ضد إمراة” بموضوعه الذي استوحاه كاتب السيناريو “أحمد صالح” من حادثة وقعت بالفعل، خير مثل على هذا النوع الآثم من الحب، أو بمعنى أصح هذا النوع من العلاقات التي تقوم على الشهوات النارية العاجزة عن الارتفاع إلى مستوى الحب الذي قال به “ستندال”؛ فـ”رضوان” (محمود ياسين) بطل هذا الفيلم الذي أخرجه “أحمد السبعاوي” زوج مخدوع. أكتشف مسالك الريبة والعبث التي تسلكها زوجته “كريمة” (بوسي)، تركها وقتاً ما حتى ظنت أنه لا يعلم من أمر خيانتها شيئا.

فإذا ما اطمأنت تماماً إلى جهله بما تقترف، دبّر لها مكيدة تدل على الحزم والعزم وشدة المضاء.

فإذا ما اطمأنت تماماً إلى جهله بما تقترف، دبّر لها مكيدة تدل على الحزم والعزم وشدة المضاء.

طلقها مرتين لأسباب تافهة، ثم ردها إلى عصمته بعد أن كان يبدي لها في كل مرة الندم على فعلته ويجزل لها العطاء هدايا سخية، حتى إذا ما طلقها مرة ثالثة وبات مستحيلاً أن يعيدها شريكة لحياته دون زواجها من آخر، تقدم إليها متضائلاً، متهالكاً، مقترحاً أن تتزوج لليلة واحدة من عشيقها “مجدي” (محمد صبحي).

ومع إشراق شمس الصباح التالي لتلك الليلة، كشف لها ولزوجها أنه كان على علم بما كانا مندفعين فيه، وكشف لهما كذلك عما دبره لهما كيداً في الخفاء. فهي بموجب الزواج الذي اصطنعه لها، قد فقدت حقها في النفقة والحضانة.

وهي لن تملك من حطام الدنيا شيئاً، فالعربة المرسيدس الفارهة، والمجوهرات الثمينة، والفيلا الفخمة التي تحيط بها طبيعة رائعة نسقتها يد الفن أحسن تنسيق؛ كل ذلك قد ضاع عليها لأنه لم يكتبه باسمها كما أوهمها.

وهي لن تملك من حطام الدنيا شيئاً، فالعربة المرسيدس الفارهة، والمجوهرات الثمينة، والفيلا الفخمة التي تحيط بها طبيعة رائعة نسقتها يد الفن أحسن تنسيق؛ كل ذلك قد ضاع عليها لأنه لم يكتبه باسمها كما أوهمها.

ولنا أن نتصور تأثير لحظة الحقيقة هذه على عريس الليلة الواحدة.

فقد كشف عن أن ما كان بينه بين معشوقته ليس حباً وإنما مجرد نزوة عابرة.

وقد كان يمكن “لبلاغ ضد امرأة”– وهو يعرض لعلاقات خطيرة كهذه أن يرتفع إلى مستوى مأساة بطلته، تلك المرأة التي قاومت السقوط، فلم تستطع ثم خادعت نفسها فصورته حباً، فلم يغن الخداع عنها شيئاً.

وأخيراً، وقفت حائرة ممزقة بعد ضياع كل شيء، واكتشفت أن ما قدم لها في الكأس التي شربت منها لم يكن رحيقاً بل حريقاً.

إلا أن شيئاً من هذا لم يعرض له الفيلم، وهذا أمر ولا شك ليس بغريب في سينما تجهل أن الحب أمر خطير.

التجاوز إلى المحتوى

سينما، سينما، وايضا سينما