عجيب أمر مهرجان القاهرة السينمائي فله من العمر سنين طوال. ومع ذلك فثمه لعنة تطارده كل سنة.. لعنة أن يكون أو لا يكون.

فدائماً، ومع اقتراب الموعد المحدد لاقامته يثير غير المستفيدين منه حملة شعواء ضده، تشكك في جدواه، تقيم أمامه العراقيل تفتعل أسباباً لإلغائه لو اقتنع بها حماة المصلحة العامة لانتهت بهم إلي إراحة بالهم بالتضحية به خلاصاً من مسئولية لا تحمل لصاحبها إلا كل همّ وغمّ.

وأسباب التي افتعلها دعاة الإلغاء تنحصر فى:

أولاً: أن فكرة المهرجانات لا تتناسب مع نداءات التقشف وشد الأحزمة سداداً للديون.

ثانياً: أن المهرجان بهرجة لا تليق مع ما نحن فيه من حزن على من مات ومن سيموت فيما هو آتٍ من الأيام.

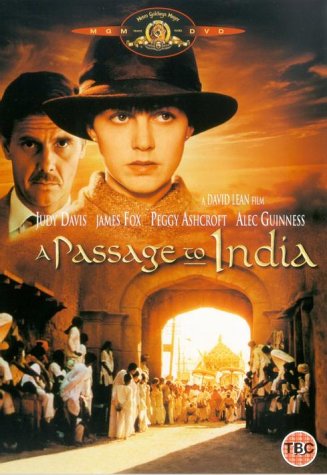

فلما أسقط فى يدهم، وبدا أن المهرجان على وشك أن يُقام، أطلقوا وابلاً من الشائعات حول طبيعة الأفلام لعل أهمها الزعم بأن “طريق إلى الهند” فيلم الافتتاح مُعادٍ للإسلام، و”شاهد” الذي اشتركت به هوليوود- بعد مقاطعة للمهرجان دامت سنوات- فيلم يمجد شعب الله المختار.

ولولا هاتين الشائعتين لكان معظم الكلام عن الروائع السينمائية التي عرضت خلال المهرجان- وما أكثرها- وأذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:

ولولا هاتين الشائعتين لكان معظم الكلام عن الروائع السينمائية التي عرضت خلال المهرجان- وما أكثرها- وأذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:

1ـ “الروح.. السيمفونية الخيالية” “لتيتوس ليبر”- نمساوي-.

2ـ “المرآة والغريب” لرينو سيمون- ألمانيا الديمقراطية-.

3ـ “ويزربي” لدافيد هير- إنجيزي- وكلاهما حاصل علي الجائزة الأولي لمهرجان برلين “1985”.

4ـ “أحلام المدينة” لمحمد ملص “سوري” وحاصل على الجائزة الأولي لمهرجاني قرطاج وفالنسيا “1984”.

5ـ “تعالى وانظر” “لكليموف”- “سوفييتي” وحاصل على الجائزة الأولي لمهرجان موسكو “1985”.

6ـ “برلين علي الشاطئ” لايريك رومير “فرنسي”.

7ـ “بلاد يحلم فيها النمل الأخضر” لفيرنر هرتزوج “ألمانيا الاتحادية”.

8ـ “البرازيل ” لتيرى جيليام “انجليزى”.

9ـ “الدواء” لشريف جونن وحاصل على الجائزة الأولى لمهرجان دمشق 1985.

10ـ “يرما” عن مسرحية الشاعر الأسباني “جارسيا لوركا”- مجري ـ.

11ـ “المرأة” للمخرج التركي “ايردن كيرال” “ألمانيا الاتحادية”.

الاستثناء.. لماذا؟

وعند الفليم الأخير، وقبل الكلام عن الفيلمين المتهمين- أتوقف قليلاً.. لماذا؟

لأنه ينتسب إلى سينما بلد محسوب ضمن بلدان العالم الثالث المتخلف. ولأنه يُعتبر، ورغم فقر الامكانيات واحداً من أجمل الأفلام التي ازدان بها المهرجان وأخيراً لأنه لو كانت الرياح تجري بما تشتهي السفن لوقع الاختيار عليه دون “طريق الي الهند” ليكون فيلم الافتتاح.

والمرآة فيلم يتميز بأسلوب يذكرنا بعباقرة السينما العالمية أمثال “ميزو جوش” الياباني و”روبرت بريسون” الفرنسي و”بيير باولو بازوليني” الإيطالي، مع قدرة على الاحتفاظ بأصالة تستطيع أن تستخرج من الأشياء العادية أشعاراً وأقماراً.

وفكرة المرآة بسيطة كل البساطة.. أبطالها ثلاثة: فلاحة “زيليهان” وفلاح زوجها وفارس “الاغا الصغير” الذي هو في حبها ولهان.

والفيلم يبدأ بلقطة مكبرة لورقة مالية تسقط فى الحقل حتى تراها عينا “زيليهان” التي ترفض الإغراء.

يلقي الاغا الممشوق القوام بباقة من الزهور في دلو مليء بالماء تحمله “زيليهان” التي تفرغه من كل ما فيه دون أن تطرح الفارس التحية.

يقترب الاغا حذراً ومعه مرآة صغيرة من زيليهان إلى أن تبصر وجهها ثم وجهه فيها. وعندما تشكو “زيليهان” أفاعيل الفارس إلى زوجها تبدأ المأساة.

فبقوة جذب هائلة وليدة ليل طويل من الهوان يأمر الفلاح زيليهان، بأن تقبل الهدية وتطرح التحية. فإذا ماعاد إلى الكوخ ووجد ورقة مالية تأكد أن الاغا طامع في زوجته، فقرّ قراره على إعداد كمين له ينهي به دهراً من الحرمان.

الموت والتحول

ومع قتل الاغا ودفن جثته في الكوخ ثم سفر الزوج القاتل إلى المدينة في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة، تنعطف الحكاية انعطافاً شديداً.

فها هي”زيليهان” وحيدة، خائفة، حزينة مع جثة في مملكة الموت.

وعندما يعود الزوج ترفضه، تنشغل عنه بطيف القتيل العاشق الذى تبصره في كل مكان، تبصره في الوديان فارساً ملء الأرض والفضاء ممتطياً آلامه، حاملاً في كفيه مرآة كبيرة تتوحد معه فيها في لقطة نادرة ساحرة.

وتزداد هوة الصمت بين الزوجين اتساعاً، تملأ القاتل خوفاً يمتد في كل الجهات، ينحسر بالإنسان الذي فيه. كل ذلك بأقل القليل من الكلمات، بلا موسيقى تصويرية في أغلب المشاهد اكتفاء بالمؤثرات الصوتية، تاكيداً للغة سينما راقية تصعد بالإنسان ليبصر.

والآن إلى الفيلمين المشبوهين..

“طريق أو ممر إلى الهند” أجمل قصة أبدعها خيال الأديب الإنجليزي “فورستر”. وعن حكايته معها يقول صاحب الفيلم “دافيد لين” “جزء من كيان صانع الفيلم هو سعياً بحثاً عن قصة يقع فى حبها”.

رحلة عذاب

ولقد حدث اللقاء السعيد مع “طريق إلى الهند” التي تعلق بحبها، عندما وقع بصره علي شخصياتها تتحرك على المسرح بفضل “سانتا راما راو” الذي حول القصة الي عمل مسرحي.

حاول أن يشتري حق التحول بها إلى فيلم، ولكن عبثاً، فمؤلفها عبس وأبى لا لسبب سوى أنه كان لا يثق فى السينما، متخوفاً مما قد تُلحقه بقصته من تشويه يفقدها تماسكها القائم علي توازن حساس دقيق في رسم حدود العلاقة بين الإنجليز والهنود وما يحيط بها من مآخذ بسبب التسلط والاحتلال.

ولم يلبث أن ودَّع “فورستر” الحياة ومضت أعوام والحلم لا يتحقق منه شيء إلى أن اتصل المنتج “جون برابورن” قريباً من نهاية سنة 1981 بالمخرج الكبير المعتزل الإخراج منذ فشل فيلمه “ابنه ريان”- 1970- طالباً إليه أن يصنع فيلماً من قصة “فورستر”.

ولم يكد يتم الاتفاق حتي كتب “لين” السيناريو، اختار لورد “ستودن” مصوراً للفيلم، يمم شطر أرض الغرائب والعجائب بحثاً عن موقع لالتقاط المناظر، وعن ممثل هندي “فيكتور بانرجي” يتقمص شخصيه الدكتور “أحمد عزيز” تلك الشخصية التي أراد “فورستر” لها أن تكون محوراً لقصته، تبدأ بها وصاحبها حائر متردد، فاقد للكيان الموحد.

فإذا ما عبر إلى بر الأمان متغلباً على محنة الاتهام له بالشروع فى الاغتصاب، انتهى الأمر به متجاوزاً التجربة، مسترداً الثقة بالنفس والاعتبار صائحاً في أنفة وكبرياء صائحاً قريباً من نهاية الفيلم “أخيراً أنا هندي”.

الإمبراطورية صدى

والظاهر أن تخوف “فورستر” على مصير درّته فى السينما كان له ما يبرره. فـ”لين” مال إلى شخصية الآنسة “اديلا كويستد” “جودي دافيز”.

بدأ الفيلم بها وهي فى انجلترا تحجز تذكرتي سفر إلى الهند ثم بها مع السيدة “مور بيجي اشكروفت” أم خطيبها، وهما معاً في القطار المتجه إلى “شاندرابور” حيث يشغل الخطيب منصب رئيس محكمة. إنها فتاة في حيرة من أمرها، ساقها الفضول إلى بلاد تركب الأفيال، هيأ لها التردد أن بالإمكان اكتشاف الهند الحقيقية.

فإذا ما دخلت أحد كهوف”مارابار” في محاولة منها للغوص في الأعماق، اضمحلت الهند التي سعت إلى اكتشافها حتي غدت لا شيء.. مجرد صدى يتردد يذهب أثر كل نداء.

كيد النساء

كيد النساء

وهنا قد يكون من المناسب التساؤل: لماذا مال “لين” إلى العنصر النسائي، لماذا جعل من “اديلا” محوراً للفيلم بدلاً من الدكتور”عزيز”؟

“في آخر حوار أجرته معه مجلة “بريمير” الفرنسية أبريل 1985 حول فيلمه قال: “في انجلترا دائماً ما نردد الاتهام بأن الإمبراطورية قد فقدت بسبب النساء”.

وفي اعتقادي أن هذا الاتهام لا يجافيه الصواب، فالرجال الذين بعثت انجلترا بهم إلى الهند قاموا بأداء ما كُلّفوا به من واجبات. وهذا الأداء كان في بعض الأحيان رائعاً وفي أحيان أخرى بشعاً.

أما النساء فموقفهن بشكل عام كان محل استهجان، كان مثيراً للاشمئزاز.

و”فورستر” في كتابه قد وجَّه الاتهام إلى جميع البريطانيين الرجال منهم والنساء علي حد سواء. ولكني آثرت التفرقة واضعاً التعبيرات الأكثر بلاهة علي لسان النساء”.

حساسية الانحياز

واضح إذن أن “لين” قد انحاز الى جانب رجال الإمبراطورية الذين خدموا في “جوهرة التاج” ميزهم بالفعل والقول علي الجنس اللطيف”.

ومن هنا فقدان الفيلم للتوازن الحميد، فالرجال رسمت شخصياتهم على وجه أوشكت أن تختفي معه رذائل التدخل والاحتلال وعيوب العنصرية والتعال.

وهذا التجميل لغزاة الشمال كان لابد وأن يصاحبه انحدار في رسم شخصية الرجال الهنود.

فعلى سبيل المثال شخصية الأستاذ “جود بول” “اليك جينيس”- وهي هندوسية براهمية- تناولها “لين” بسطحية كادت تصل بها الي حافه الكاريكاتورية المقيتة.

سحر الأبهة

ومهما يكن من أمر هذه المآخذ، فالقدر المتيقن أن الفيلم أخذ ينساب من خلال لقطات أجاد “لين” توليفها فأشّعت سحراً على مدى ثلاث ساعات إلا قليلا.

ومع ذلك فلا ملل أو سأم يُصاب به المشاهد ولو لثوان.

وهو يبدأ بمدينة بومباي في العشرينات. فرقة تعزف موسيقى عسكرية، فرسان يمتطون جياداً مطهمة، حشود من البشر علي امتداد البصر، نائب الملك وحاكم الهند مع قرينته عائدين من انجلترا.

هاهما يمران تحت بوابة ضخمة تملأ الشاشة فإذا بهما يتضاءلان، يتحولان إلى رمز لا غير، لأبهة إمبراطورية غابرة، يذوبان في شبه القارة التي تبدو وكأنها لا أول لها ولا انتهاء.

الهائمون

وفجاة ينتقل بنا صاحب الفليم الي ليل وقطار يتلوى كالثعبان بين الوديان تستقله انجليزيتان أكثر تواضعاً “اديلا” والسيدة “مور” في طريقهما إلى “شاندرا بور”.

وها هو القطار يظهر وكأنه لعبة صغيرة تائهة تحت أقدام أرض الهند، تطل علينا بمعابدها وقصورها فنحس دواراً يأخذنا أخذاً شديداً.

وكيف لا.. وأمامنا تتلاحق أطياف ثقافات وأديان وتاريخ عجيب يشبه المعجزة لا يملك الغرباء له تفسيراً أو تأويلاً.

وفي صباح يوم، وبعد أسابيع من الاستقرار في ساندرا بور عثرت أديلا علي مغامراتها، التقت أو ظنت أنها التقت بالواقع الهندي، ألقت عليه نظرة قصيرة ولكن مريرة.. كيف ؟

وفي صباح يوم، وبعد أسابيع من الاستقرار في ساندرا بور عثرت أديلا علي مغامراتها، التقت أو ظنت أنها التقت بالواقع الهندي، ألقت عليه نظرة قصيرة ولكن مريرة.. كيف ؟

تعرفت علي الدكتور”عزيز”- وهو طبيب أرمل وأب لثلاثة أطفال- تعرفت عليه بفضل المدرس “ريتشارد فيلدنج” “جيمس فوكس” أنبل أفراد الجالية البريطانية في “شاندرا بور” وأكثرهم تبرماً بكل ما حوله، لا يروقه من سلوك مواطنيه العجرفة واحتقار الهنود.

واحتفالا بها رتّب الدكتور لها هي والسيدة “مور” رحلة مكلفة علي حسابه إلى كهوف” مارابار” الواقعة فى التلال القريبة من شاندرا بور.

وها هما معاً علي ظهر فيل مهول.

ومع ذلك فهذا الحيوان الضخم القديم قدم الدهر وطابور الخدم والحشم الذى من خلفه يسير، هذا كله تقلصت به الصخور الوحشية المطلة من التلال المحيطة بطريق القافلة، فإذا به يضيع فيما حوله، وإذا به كأن لم يكن شيئا.

وفي فوضى الكهوف وحشود الزوار ضلّت “اديلا” الطريق، وجدت نفسها فى كهف يحيط بها الظلام ولا تسمع سوى لسان الصدى.

اندفعت إلى الخارج فزعة، عادت إلى شاندرابور حيث نسبت إلى الدكتور” عزيز” تهمة الشروع في الاغتصاب. وطبعاً أسرع ضابط الأمن البريطاني فألقى القبض علي الدكتور المتهم وزجّ به في مهاوى السجون لا يخرج منها حتي يوم الحساب أمام القضاء.

انقسمت شاندرابور إلى فئتين متخاصمتين.. أقلية أجنبية تقف وراء “اديلا” دفاعاً عن الشرف الانجليزى المُهان وأغلبية أهل البلد تساند الدكتور المسجون إيماناً منها بأنه برئ مما يصفون.

القول الفصل

القول الفصل

وقبل بدء المحاكمة بقليل غادرت السيدة “مور” الهند وقد فقدت إيمانها بابنها وخطيبته، غادرتها دون أن تعرف عن جوهرة التاج شيئاً.

وفي الطريق إلى عدن فارقت الحياة، دُفن جسدها في مياة المحيط حيث ألقى مجهول باقة من ورود.

ويوم المحاكمة المشهود، وأثناء الجلسة الأولى والأخيرة حدث أمر لم يكن في الحسبان.

نطقت”اديلا” بالحق، اعترفت بأن الدكتور لم يقتف أثرها في الكهف وسحبت الاتهام.

بعد هذه الجلسة الفريدة، وبعد أن ثبت أن الدكتور مسلم برئ لم تمكث “اديلا” في شاندرابور إلا أيام ثم غادرت شبه القارة منبوذة من الانجليز، ملعونه من الهنود غادرتها وليس في ذاكراتها من جوهرة التاج سوى صدى يلقي الرعب في القلوب.

الفردوس المفقود

والفيلم الآخر المتهم “شاهد” تدور معظم أحداثه في ريف ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة حيث يوجد قوم بيض يعيشون كما كان يعيش أجدادهم في سويسرا وأجزاء من ألمانيا منذ حوالي مائتي سنة، أي بدون راديو أو تليفون، سينما أو تليفزيون ولا يستعملون داخل مملكتهم الصغيرة السيارات أو القاطرات أو الطائرات.

بأختصار يمارسون الحياة، وكأن ساعة الزمن قد توقفت عند بداية القرن الثامن عشر، يمارسونها متحررين من رق الأشياء التي ابتدعها خيال انسان القرنين التاسع عشر والعشرين، وذلك لأنهم أصحاب ملة تؤمن بفلاحة الأرض وقدسية العمل اليدوي، تعتقد في جمال البساطة وسحر البراءة، ترى الخير كل الخير في الطيبة والحب ومسالمة الغير.

بأختصار يمارسون الحياة، وكأن ساعة الزمن قد توقفت عند بداية القرن الثامن عشر، يمارسونها متحررين من رق الأشياء التي ابتدعها خيال انسان القرنين التاسع عشر والعشرين، وذلك لأنهم أصحاب ملة تؤمن بفلاحة الأرض وقدسية العمل اليدوي، تعتقد في جمال البساطة وسحر البراءة، ترى الخير كل الخير في الطيبة والحب ومسالمة الغير.

وعلى كُلٍ، فما علاقة هذه الجماعة واسمها “الأميش” التي تعيش في الماضي بالسينما؟

من المعروف عن مخرج الفيلم “بيتر فير”- وهو استرالي- أنه مولع بتناول موضوعات تعرض لشخصيات يتنازعها عالمان، و”جون يوك” “هاريسون فورد” في “شاهد” نراه مضطراً للذهاب إلى عالم “الأميش” هرباً من أيام سود، بحثاً عن مأوى يلوذ به من رفاق سوء خشية جبروتهم، ومخافة بأسهم.

حتى إذا ما استقر به المقام وشعر بالأمن والأمان أحسّ بأن ثمة أسلوباً آخر للمعيشة والحياة لم يعهده من قبل، فنراه، وقد أصبح ممزقاً بين دنياه ودنيا “الأميش” التي تبدو معلقة في الزمن، ثابتة بلا حراك.

العزاء للجميع

والفيلم لا يبدأ به في فيلادلفيا حيث يعمل شرطياً، إنه يبدأ بلقطات رعوية في ربوع ريف أخضر لجمع من طائفة “الأميش” مرتد السواد حداداً علي”يعقوب لاب”، في وداعه حتى مثواه الأخير.

وها هي أمراة المتوفي “راشيل” “كيللي ماكجيليس” تتقبل العزاء في الفقيد العزيز مع ولدها الوحيد “صاموئيل” “لوكاس هامس” البالغ من العمر ثماينة أعوام والأب “ايلي” “بان روبيس” بلحيته الوقور.

ومن خلال هذه اللقطات الأولي بما فيها من عربات عتيقة تجرها جياد خشنة وأردية وعادات وتقاليد عفا عليها الزمن، يذهب بنا الظن أن أحداث الفيلم مستوحاة من عصور موغلة في التاريخ البعيد.

ومن خلال هذه اللقطات الأولي بما فيها من عربات عتيقة تجرها جياد خشنة وأردية وعادات وتقاليد عفا عليها الزمن، يذهب بنا الظن أن أحداث الفيلم مستوحاة من عصور موغلة في التاريخ البعيد.

أما كيف ومتي نكتشف حقيقة تلك الأحداث، وأنها قريبة وليست موغلة في القدم، فهذا ما يحكيه “شاهد” بطريقة جذابة خلابة.

المصير المجهول

بعد مدة من رحيل زوجها إلى دارالموتى، أسودت الدنيا في قلبها وعينيها، حاولت الخلاص من قسوة وحدتها، قررت أن تشد الرحال مع صغيرها إلى “بالتيمور” حيث تقيم شقيقتها.

وها هي الآن مع الصغير داخل محطة في انتظار القطار السريع المتجه الي فيلادلفيا.

أذن نحن لسنا في زمن قديم، نحن في قرن غزو الفضاء.

وبينما هي في محطة فيلادلفيا تنتظر قطار “بالتيمور” المتأخر ثلاث ساعات عن الميعاد كان الصغير يلهو ويلعب مشدوهاً بالسلالم المتحركة، بالتليفونات ألاوتوماتيكية وما إلى ذلك من أعاجيب وألاعيب ليس لها في دنيا “الأميش” مثيل.

طبعاً، وهو هكذا منبهر، لم يكن ليتصور أنه مقبل خلال ثوان، علي أمر خطير به تتغير حياته هو وأمه الثكلى من حال الي حال.

جرائم شرطة

جرائم شرطة

فقد ذهب إلى دورة مياه الرجال حيث رأي منظراً لن ينساه ما دام حياً.

رأى فيما رأى رجلاً أسود يذبح رجلاً أبيضاً ذبح الشاه.

ولا يكاد يخرج مذهولاً من مخبئه ويلقي نظرة مذعورة علي جثة القتيل التي انطفأ من عينيها نور الحياة، حتى يتأكد أن صاحبها قد أسلم الروح.

وهنا، وبطبيعة الحال، يتدخل ضابط الشرطة الرائد “يوك” إنه يحتاج للصغير باعتباره الشاهد الوحيد.

وتتوالى الأحداث سريعة نشاهد من خلالها صراعاً دموياً بين نقيضين عجيبين.. بين البراءة في أروع مظاهرها والوحشية في أبشع صورها.

وتتوالى الأحداث سريعة نشاهد من خلالها صراعاً دموياً بين نقيضين عجيبين.. بين البراءة في أروع مظاهرها والوحشية في أبشع صورها.

ففي رحلة البحث يكتشف الرائد بفضل الشاهد الصغير أن القاتل واحد من الرفاق حماة القوانين.

وفوق هذا يكتشف- بعد أن أصابه طلق ناري بجرح خطير- أن رئيس الشرطة في المدينة هو العقل المدبر لجريمة محطة السكة الحديدية، والسبب أحراز كوكايين تقدر قيمتها بالملايين.

وتمضي اللقطات كالطلقات، فها هي الأرملة الملتاعة يحيط الشر بها وبصغيرها يطاردهما في غير رحمة، يستبد بهما في غير عطف.. فما العمل؟

لم يضع”يوك” الفرصة، رأى من الحق عليه أن يعود بالأرملة والصغير من حيث جاءا حماية لهما، انطلق بهما في سيارته إلى أكناف السهل والجبل حيث فردوسهما المفقود.

وبحكم أن الفيلم أمريكي وبطله “فورد” فارس “انديانا جونز” ومسلسلها الذي لا ينتهي، فقد كان لابد أن نراه في الختام وقد هزم الأشرار وحده، نراه وقد خرج من الفردوس منتصراً وحيداً.

لا علينا من هذه النهاية، ولننظر إلى جماعة “الأميش” وقد قال عنها مطلقو الشائعات إنها من جنس اليهود.

فما هو نصيب هذه الشائعة من الصحة؟

فما هو نصيب هذه الشائعة من الصحة؟

بالرجوع إلى الموسوعة البريطانية تبين أن “الأميش” جماعة تنحدر من طائفة مسيحية اسمها المينونية نسبة إلى الأب”مينو سيمونس” “1496 ـ 1561” وهو من المحتجين علي كنيسة روما.

ومهما يكن من الأمر فلا ذكر لليهود، ولا إسرائيل في “شاهد” اللهم لقطة خاطفة لمسافر ملتح في محطة فيلادلفيا ممسك بجريدة “الجيروساليم بوست” فهل تكفي دليلاً على الاتهام؟