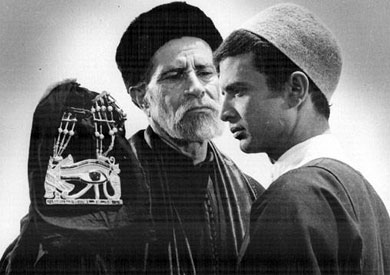

كان أمرا مدهشا، جديرا بان يثلج صدري، ذلك النبأ الذي جاءنى من حيث لا احتسب. ومفاده خروج فيلم “ليلة حساب السنين”، المعروف لعامة الناس تحت اسم “المومياء”، فائزا بالمرتبة الأولي، بين جميع الأفلام العربية، نتيجة استفتاء جرى الأعداد له، انطلاقا من مبادرة خليجية، انفرد بها مهرجان دبى السينمائى الدولي.

وكان الهدف المرسوم له اختيار أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما العربية بموجب تصويت مقصور على نقد من كبار النقاد يشاركهم فى ذلك نقد اخر من صانعى الأفلام، ومبدعيها على اوتداد الوطن العربى من الخليج الى المحيط.

أما لماذا كان نبأ فوز “المومياء”، بتلك المرتبة امرا مثيرا للدهشة، فذلك يرجع الى مناصبة الفيلم وصاحبه الكراهية والعداء، زمنا طويلا، على نحو أدى فى نهاية المطاف الى الحيلولة بين “شادي” وبين ابداع فيلمه الروائى الثانى “البيت الكبير” عن مأساة الفرعون الملعون “اخناتون”، حتى يصيبه الاحباط، فيجيئه الموت، ولما يكن له من العمر سوى ستة وخمسين عاما وهنا، لايفوتنى ان أذكر انه منذ العرض الأول للمومياء فى القاهرة، مر نحو نصف قرن من عمر الزمان والفيلم يعرض دوما على شاشات التلفاز فى الدول المتقدمة مثل فرنسا واليابان وسط شبه اجماع على الاشادة به من جمهرة النقاد. هذا فى نفس الوقت الذى كان يهمل شأنه فى مصر، وغيرها من الديار العربية.

فلا تتاح له فرصة أى عرض عام، ولا حتى فرصة أى تسجيل على شريط، أو اسطوانة مدمجة تليق بمستوى فيلم رفيع، حظى بالاستحسان شرقا وغربا.وكان من نتيجة ان كاد الفيلم ان يكون نسيا منسيا بين ركام هائل من أفلام لا تتقدم بها الدنيا قيد أنملة. ولولا حماس “مارتين سكورسيزي” المخرج المهموم بالتراث السينمائى العالمي، والحفاظ عليه من الغناء للمومياء والاشراف على ترميمه حتى عاد الى مستواه الفنى المبهر السابق على التدهور الذى اصابه بحكم الاهمال البشع الذى تركه عرضة دون حماية، لعاديات الزمان.

فلا تتاح له فرصة أى عرض عام، ولا حتى فرصة أى تسجيل على شريط، أو اسطوانة مدمجة تليق بمستوى فيلم رفيع، حظى بالاستحسان شرقا وغربا.وكان من نتيجة ان كاد الفيلم ان يكون نسيا منسيا بين ركام هائل من أفلام لا تتقدم بها الدنيا قيد أنملة. ولولا حماس “مارتين سكورسيزي” المخرج المهموم بالتراث السينمائى العالمي، والحفاظ عليه من الغناء للمومياء والاشراف على ترميمه حتى عاد الى مستواه الفنى المبهر السابق على التدهور الذى اصابه بحكم الاهمال البشع الذى تركه عرضة دون حماية، لعاديات الزمان.

لولا ذلك اى الحماس والترميم للفيلم لانتهى به الأمر، وكأن لم يكن، فيلما مجرد ذكرى من بين ذكريات تاريخ السينما ليس فى وسع أحد أن يراه منتشيا بعطر التاريخ.

والسؤال المطروح، بعد كل هذا لماذا عانى الفيلم وصاحبه كل ذلك العناء، دون جميع الأفلام المصرية الأخري.

وعندى أن تلك المعاناة منقطعة النظير انما ترجع الى ان المومياء فيلم مختلف خارج التيار السائد فى السينما المصرية، حتى يومنا هذا “فشادي” بحكم تميزه على غيره من صانعى الأفلام فى ربوع مصر بشيء جعله مخرجا فريدا ذلك الشيء هو اتقاء شرارة الشغف بتاريخ مصر القديم فى قلبه، لاسيما ما كان من ذلك التاريخ متصلا بعصور الفراعين.

وجد نفسه بفيلمه “المومياء”، مغردا وحيدا خارج سرب خساس الطير، المتحكم فى مسار صناعة السينما وحتى هذه الساعة لايزال بضراوة متحكما.