التصنيف: السينما والناس

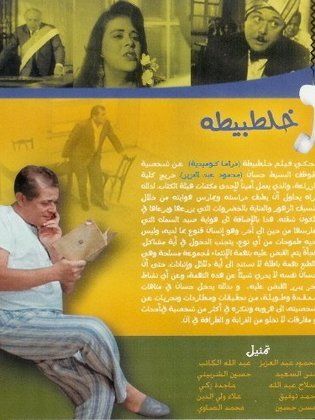

خلطبيطة

هذا الفيلم بدأ ظريفاً، وانتهى سخيفاً والحق أنه عمل سينمائي في إجماله خفيف الدم، يحمل من المفاجآت والوان الترفية الشيء الكثير.

بطله “محمود عبد العزيز” واسمه في الفيلم “حسان ضرغام النمر”، تخرج في كلية الزراعة، ومع ذلك يعمل في إحدى مكتبات وزارة الثقافة.

يعيش وحيداً في بيت عتيق وهو رجل قنوع، لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، ولا يريد الزواج، حتى ممن تحبه إلى درجة الهيام “منى زكي” ولا يهوى سوى تنسيق الأزهار وصيد الأسماك.

باختصار إنه إنسان مسالم، لا يملك لأحد لا ضراً، ولا نفعاً.

عبث الأقدار

وذات مساء، وبلا مقدمات، انقض عليه في شقته ثلاثة رجال، بغرض القبض عليه. لماذا؟

لأنه متهم بارتكاب جريمة خطيرة، لا يعرف عنها شيئاً.

وعندما يمثل أمام المحقق “أحمد توفيق” لا يواجهه بتهمة محددة علي وجه اليقين، وإنما يستفسر منه عن سهرة حضرها قبل أيام في بيت أحد أصدقائه، احتفالاً بسبوع طفل ذلك الصديق.

التيه الكبير

وما هي إلا لحظات، حتي فاجأه المحقق باستفسار أكثر سخافة “لماذا جمع الصديق المحتفي بطفله بين سبوعه وطهوره في حفل واحد”؟

وبعد ساعات قضاها داخل ما يشبه الزنزانة، افرج عنه، لكن ليس قبل أن قيل له أنه سيجري استدعاؤه للمحاكمة أمام القضاء عما هو منسوب إليه من اتهام.

وبدءًا من ذلك الافراج، يزج بنا المخرج “مدحت السباعي” الذي هو في نفس الوقت مؤلف القصة المبني عليها الفيلم، فضلاً عن السيناريو والحوار، يزج بنا، نحن المتفرجين في متاهات أو خلطبيطة ليس لها أول من آخر.

وبطبيعة الحال لن أقف عند تفاصيل تلك الخلطبيطة، لا لسبب سوى ضيق المجال.

ومن ثم أقصر قولي على أن السباعي، بوصفه المؤلف، قد استوحى قصة فيلمه من “المحاكمة” رائعة “فرانز كافكا” الروائي التشيكي الذائع الصيت.

اختلاف النهايات

وبطل “المحاكمة”، عكس بطل “خلطبيطة”، لا تعرف من اسمه سوى حرفه الأول “كاف”.

وهو الآخر يقبض عليه مثل “حسان ضرغام النمر”.

ويواجه مثله بتهمة لا يعرف ماهيتها، وينفق حياته في محاولة معرفتها، وتبرئة نفسه منها.

ولكن هناك فرق جوهري بين البطلين “كاف” و”حسان”.

فالأول يطرحه المحققان أرضاً في نهاية القصة، ويذبحانه كما تذبح الشاة.

وبينما يجري ذبحه، يقول عن نفسه هذه الجملة “كما يموت الكلب”.

أما الثاني، أي “حسان” فينجو في ختام الفيلم من الإعدام.

وفي لقطات الختام، نراه يخرج من الصحراء، حيث كان معتقلاً، متجهاً إلى العمران، وكلمات أغنية “سيد درويش” “أنا المصري كريم العنصرين” ترن في الآذان.

والأكيد أن هذه النهاية السعيدة مفتعلة كل الافتعال؛ ولولاها، ولولا اختيار”السباعي” “مني السعيد” نجمة لفيلمه، لكان لخلطبيطة شأن كبير.

الحب الغائب في آيس كريم

لو اكتفينا بإلقاء نظرة طائرة على فيلم خيري بشارة الأخير، لانتهينا إلى مثل ما انتهى إليه الكثير، وهو أنه عمل سينمائي مداره كفاح شاب طروب يسعى إلى الصعود والإرتقاء في عالم الغناء ابتغاء الشهرة والثراء.

أما إذا لم نكتف بذلك، وغصنا في أعماق “آيس كريم في جليم”، لوجدنا دعوة صريحة بأن نغنم من الحاضر لذاته .. لماذا؟

لأنه كما قال الشاعر عمر الخيام في سالف الزمان “ليس في طبع الليالي الأمان”.

فبطل الفيلم “سيف” عمرو دياب عندما تمرد، فغنى “أنا حر .. وطز في الفلوس” أمام الخدم والحشم في قصر أحد الأغنياء، انتهى به الأمر مقبوضاً عليه، مفترشاً الغبراء في أحد أقسام الشرطة جنباً إلى جنب مع المساجين.

وكانت الحال كذلك، عندما غنى “رصيف نمرة خمسة” وهي أغنية رقيقة عن المعذبين في الأرض بالأعداء الثلاثة الققر والجهل والمرض، ألفها “نور” أشرف عبد الباقي كاتب الأغاني الثوري الناصري الذي ضيع عمره في الأوهام، ولحنها “زرياب” على حسنين، الموسيقار العجوز البوهيمي المؤمن، لا يزال، بمبادئ ماركس ولينين.

النعيم المقيم

غير أنه عندما غنى، والفيلم يقترب من الختام السعيد، “آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم” وبحر اسكندرية وراءه، والفتيان والحسان أمامه يصفقون فرحين مهللين، كان ذلك إيذاناً بفجر جديد يفتح له أبواب النعيم.

والمقصود بالنعيم هنا الحب والشهرة والمال.

ومن عجب أن الحب أقل أشياء النعيم هذه مرتبة في الأهمية عند صاحب الفيلم.

“فسيف” أو عمرو دياب لا يثور لحبه، ولا لشرفه عندما يكتشف أن خطيبته “سيمون” قد أصبحت بغيا ولا يهتم ولا يهتز، عندما يلتقي أخيراً بفتاة أحلامه التي مرت بحياته قبل سنوات كالطيف، فإذا بها مخلوقة من صخر، بقلب من حديد.

وحتى “آية” (جيهان فاضل) التي ينتهي بها الفيلم وهي في أحضانه، حبه لها، نحس به وكأنه حب عابر، سطحي، سريع الذوبان كالآيس كريم، وليس من ذلك النوع الأصيل الذي لا يكاد يبلغ القلوب، حتى يستقر ويدوم.

ممنوع الحب

وبطبيعة الحال، ليس للحب مكان داخل جحيم القاهرة المدينة البدينة.

فالعلاقة التي نشأت بين سيمون والثري العائد من أمريكا “د. عزت أبو عوف” قوامها الحُلي والمجوهرات، وإذاً فهي ليست من الحب في شيء.

وكذلك الحال بالنسبة لتلك العلاقات التي قامت بين “سيف” والمرأة العابثة التي التقطته صيداً ثميناً، تغيظ به عشيقاً ثرياً.

وبين الموسيقار العجوز المنهار والمومس التي بادلته غراماً مفتعلاً، انتهى به ميتاً في مكان عام.

القديم والجديد

وليس من الغريب أن يكون الفيلم بلا حب، وإنما الغريب ألا يتعلم صاحبه من فيلم له سابق، ومن فيلم آخر اسمه “الهجّامة” أن “سيمون” لا تملك القدرة على التعبيرعن العواطف، وأن أحداً ليس في استطاعته أن يجعل منها نجمة سينما، تحبها الكاميرا، فتعشقها الجماهير.

يبقي أن أقول أنه من مزايا الفيلم، كثرة الوجوه الشابة الجديدة والجميلة معاً.

وهو أمر نادر في أفلامنا ولعله ببدء تحققه في آيس كريمِ يساعد في أن يضئ للسينما المصرية ظلام الطريق.