ما أكثر المفارقات في حياتنا.

قبل ثلاثة أيام اشتريت العدد الأخير من مجلة سايت آند ساوند “مايو” وهي مجلة سينمائية شهرية، تصدر عن معهد الفيلم البريطاني في لندن، ودفعت ثمناً له سبعة وعشرين جنيهاً.

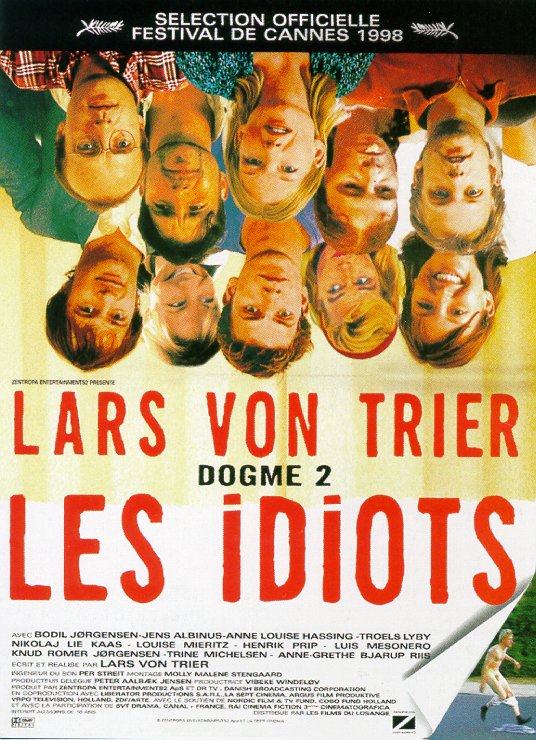

وطبعاً بدأت بقراءة فهرس ذلك العدد، حيث تبين لي أن الفيلم الذي وقع عليه اختيار هيئة تحرير المجلة، كي يكون فيلم الشهر هو “البلهاء” لصاحبه المخرج الدنمركي “لارس فون ترير” الذي سبق وأن شاهدنا فيلمه الرائع “تكسير الأمواج” في مهرجان القاهرة السينمائي، قبل ثلاثة أعوام.

وأن ثمة مقالاً يحتل صفحتي 35،34 من العدد يعرض فيه كاتبه للفيلم المختار بإفاضة، ويحلله بالتفصيل.

وبداية ، فقد يكون من المفيد أن أعرف بصاحب “البلهاء” في كلمات.

بيان وتبيين

اشتهر عن “فون ترير” أنه أصدر مع سينمائيين آخرين بيانا عُرف بـ”دوجما 95″ وهو بيان أُريد به تمهيد الطريق نحو سينما جديدة، بسيطة متحررة من معوقات الإبداع.

وقد بينها على سبيل التمثيل أذكر الحيل السينمائية والمؤثرات الخاصة، وما إلى ذلك، من ابتكارات واختراعات كبّلت الفن السابع بأغلال، أفقدته الكثير من البراءة والعفوية.

وكان فيلمه “البلهاء” مع “احتفال العائلة” للمخرج الدنمركي “توماس ڨينتربرج” أحد محرري بيان “دوجما95” أهم حدث في مهرجان كان (98) وكلاهما كان ضمن أفلام المسابقة في ذلك المهرجان.

ولأنني كنت على موعد مع صديقة سويدية، انتظر مجيئها، ومعها نسخة من “البلهاء” مسجلة على شريط ڨيديو، لذلك أسرعت بتصفح مجلة “سايت آند ساوند” بحثاً عن المقال المكتوب عن الفيلم، كي ألم بموضوعه، وأكون على بينة بما قيل عنه، قبل مشاهدته.

الغريب والقريب

وكانت المفاجأة المريرة، عندما اكتشفت أن مشيئة الرقيب قد تدخلت لتفسد على قراءة المقال بتمزيق الصفحة الأولى منه (ص34 ومعها بحكم الضرورة الصفحة السابقة).

وهكذا، وهنا المفارقة، شاء لي شخص غريب أن أرى “البلهاء”، وشاء لي شخص قريب، ولكنه رقيب، ألا أقرأ ما كتبه عنه قلم ناقد في واحدة من أعرق وأشهر المجلات السينمائية، وأكثرها رسوخاً وسعياً إلى عرض ونقد الأفلام بموضوعية وجدّية قلّ أن يكون لهما مثيل في غيرها من المجلات.

ومن المفارقات الأخرى التي أرى الوقوف عندها، ولو قليلاً، ما حدث لبضعة أفلام رفعية المستوى، وهي تتنافس مع أفلام أقل منها شأناً.

وابدأ بالرائعة “شكسبير عاشقاً” لأقول أن عرضها عندنا هنا في مصر، جرى مصحوباً بدعاية مكثفة، جوهرها فوزها بسبع جوائز أوسكار.

غرائب وعجائب

وكان المتوقع بعد حملة الدعاية هذه أن يقبل المثقفون على مشاهدة “شكسبير عاشقاً”. ولا غرابة في هذا، فلا أحد منهم إلا وقد سمع بشكسبير كاتباً مسرحياً وشاعراً، ولا أحد منهم إلا وقد قرأ عن الفيلم ونجاح مخرجه “جون مادن” مع كاتبي السيناريو “توم ستوبارد” و “مارك نورمان” في صنع عمل سينمائي يتناول سيرة شكسبيرفي أثناء معاناة الإبداع، وبالذات إبداع مسرحية كان يزمع أن تكون ملهاة، فإذا بها تتحول بفضل قصة حب مستحيل إلى مأساة، اسمها “روميو وجولييت”.

وفعلاً تحقق ما كان متوقعاً، وأقبل عدد لا بأس به من المثقفين على مشاهدة الرائعة المتوجة بأكثر من أوسكار.

ولكن أمراً آخر شديد الغرابة حدث في نفس الوقت. ذلك الأمر هو نجاح فيلم من نوع الملهاة السوداء اسمه “الساحرات”، فلقد فاقت إيراداته عندنا ما حققه “شكسبير عاشقاً” من إيرادات، رغم أنه من الناحية الفنية أقل منزلة من فيلم متوّج بسبع جوائز أوسكار، ويتفوق في عدد تلك الجوائز على فيلم سبييلبرج الأخير “انقاذ النفر رايان”.

والآن، وأنا اقترب من الختام، لا يفوتني أن أشير إلى فيلمين آخرين رفيعي المستوى. ومع ذلك لم يحققا نجاحاً، أو بمعنى أصح باءا في الشباك بفشل ذريع.

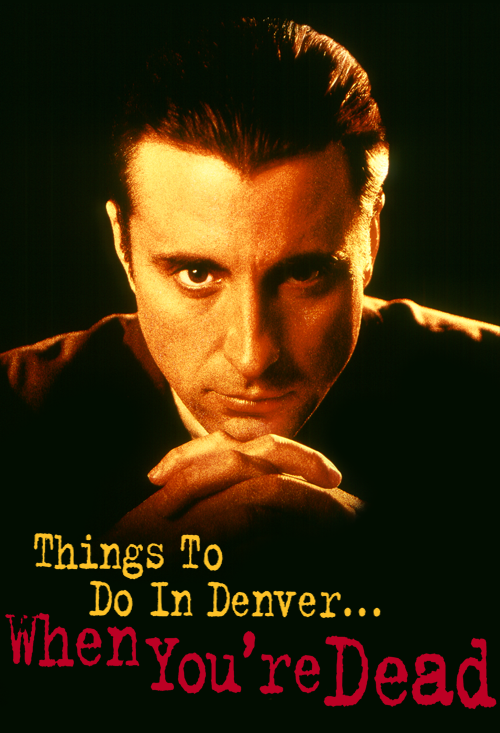

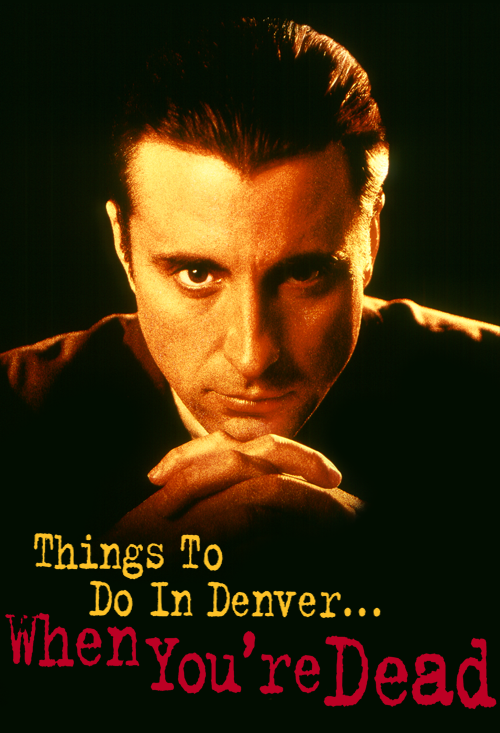

وهذان الفيلمان هما “بنت حلوة جداً” و “مهام تقوم بها في دنڨر” (اسم مدينة أمريكية)، و “أنت مع الأموات”.

الآباء والأبناء

وكلاهما أول فيلم روائي طويل لمخرجه. ومما يعرف عن الفيلم الأول أن صاحبه “نك كازاڨاتس” ابن المخرج والممثل الراحل “جون كازاڨاتس” والممثلة الرائعة “جينا رولاند”.

وقد أسند لها ابنها في الفيلم دوراً صغيراً. والفيلم مأخوذ عن سيناريو مبتكر كتبه الأب، قبل رحيله عن عالمنا بقليل. ويتقاسم بطولته النجمان “شين بن” و “جون تراڨولتا”.

وهو من الأفلام الأمريكية النادرة التي تعرض لحياة المهمشين في الولايات المتحدة، أرض الأحلام.

أما الفيلم الثاني فمخرجه “جاري ڨليدر” ويلعب الدور الرئيسي فيه النجم “اندي جارسيا” متقمصاً شخصية نصاب معتزل، يدير متجراً لأشرطة الفديو، ويريد أن يعيش حياة آمنة، مطمئنة. ولكن سرعان ما تثبت به الأيام أن هذه الحياة بعيدة المنال.

المهمة المستحيلة

فها هو ذا رئيسة السابق في عالم الإجرام يستدعيه، طالباً إليه، أو بمعنى أصح آمراً له، أن ينفذ مهمة ما، هي إثارة الرعب في قلب فتى أقام علاقة حب مع الفتاة التي كان ابنه الوحيد متيماً بها.

وتنفيذاً لهذا الأمر جمع “جيمي” (جارسيا) أربعة من رفاقه القدامى، المتمرسين في الإجرام، وطلب إليهم القيام بمهمة تخويف ذلك الفتى، مقابل مبلغ يغنيهم عن الإجرام في مستقبل الأيام.

ولكن حدث أمر بينهم وبين الفتى والفتاة حبيبة ابن الأب الروحي الوحيد، أمر جلل لم يكن في الحسبان.

أما ما هو ذلك الأمر، وما ترتب عليه من آثار، فذلك ما يحكيه سيناريو مبتكر، محكم البناء، ترجمه إلى لغة السينما مخرج يجيد الكتابة بالكاميرا.

ومن راعني ألا يشاهد فيلمه من المثقفين إلا عدداً أقل من القليل.