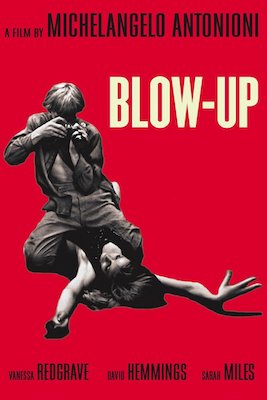

ثلاثة أفلام جنسية أعطيتها الضوء الأخضر عندما كنت رقيباً.. وكان من رأيي أنها تُضيف إلى السينما أشياء جديدة، فسبب لي هذا الرأي متاعب شخصية لا تُحصى. هذه الأفلام هي:

– انفجار: وهو انتاج أنجلوساكسوني

– رجل وامرأة: وهو انتاج فرنسي

– رجل وامرأة: وهو انتاج فرنسي

– دوسيه الحب: وهو انتاج يوغوسلافي، أي من مجتمع اشتراكي

– دوسيه الحب: وهو انتاج يوغوسلافي، أي من مجتمع اشتراكي

هذه الأفلام في رأيي كانت علامة من علامات العصر الذي نعيشه. فالتحرر الفني لا يقف أمامه حواجز أو مذاهب أو جمود.. وحينما طُلب إليَّ أن أقول الكلمة الأخيرة في هل تُعرض هذه الأفلام أو لا تُعرض.. كان من رأيي أن عدم إجازتها خطأ ثقافي لا يُغتفر، فقد كانت معالجة القصة فنياً من طراز ممتاز، وكانت معالجة الجنس فيها عملاً ذا مستوى فني رفيع، غير رخيص، غير مُثير، غير تجاري!

هذه الأفلام في رأيي كانت علامة من علامات العصر الذي نعيشه. فالتحرر الفني لا يقف أمامه حواجز أو مذاهب أو جمود.. وحينما طُلب إليَّ أن أقول الكلمة الأخيرة في هل تُعرض هذه الأفلام أو لا تُعرض.. كان من رأيي أن عدم إجازتها خطأ ثقافي لا يُغتفر، فقد كانت معالجة القصة فنياً من طراز ممتاز، وكانت معالجة الجنس فيها عملاً ذا مستوى فني رفيع، غير رخيص، غير مُثير، غير تجاري!

البحث عن المستتر

إن من طبيعة الإنسان المعاصر.. البحث عن الأشياء المستترة وراء المألوف.. هذه هي الميزة الرئيسية في فيلم “انفجار”.. والتجديد في هذا الفيلم لا يقتصر على المعالجة المتحررة من الناحية الشكلية، الأمر الذي ظهر في المناظر العارية وخاصة في منظر الاغتصاب الشهير الذي تغتصب فيه الفتاتان المصور، بل إن الثورة “اللونية” التي ميزت الفيلم جعلت السينما تدخل في مرحلة منافسة للفن التشكيلي.. ولهذا لم يكن من محض المصادفة أن يحصل هذا الفيلم على جائزة مهرجان كان الأولى في عام 1967.

إن من طبيعة الإنسان المعاصر.. البحث عن الأشياء المستترة وراء المألوف.. هذه هي الميزة الرئيسية في فيلم “انفجار”.. والتجديد في هذا الفيلم لا يقتصر على المعالجة المتحررة من الناحية الشكلية، الأمر الذي ظهر في المناظر العارية وخاصة في منظر الاغتصاب الشهير الذي تغتصب فيه الفتاتان المصور، بل إن الثورة “اللونية” التي ميزت الفيلم جعلت السينما تدخل في مرحلة منافسة للفن التشكيلي.. ولهذا لم يكن من محض المصادفة أن يحصل هذا الفيلم على جائزة مهرجان كان الأولى في عام 1967.

جنس يدعو للفضيلة

وفي فيلم رجل وامرأة كان منظر الفراش مع العودة للماضي في لقطات سريعة ” لما يمارسانه” حدثاً فنياً مُبتكراً هو الآخر.

وفي فيلم رجل وامرأة كان منظر الفراش مع العودة للماضي في لقطات سريعة ” لما يمارسانه” حدثاً فنياً مُبتكراً هو الآخر.

والذي يُبهر العقل والوجدان حقاً، أنه رغم كونه منظراً جنسياً بين رجل وامرأة، إلا أنه كان ينطوي على دعوة للوفاء الذي هو من أهم القيم الخلقية. والذي يدعو إلى التفاؤل أن هذا الفيلم دل على امكانية استعمال الجنس في الدعوة إلى قيم خلقية.. فهو في ذاته لا يجوز أن يُعتبر عملاً غير خلقي لا يُعرض على الشاشة.. ولا أدل على ذلك من أن مركز الكاثوليك العالمي للسينما منحه جائزة أحسن فيلم إلى جانب حصوله على جائزة مهرجان كان لعام 1966.

أما فيلم “دوسيه الحب” فقد تناول بطريقة سينمائية مُبتكرة وشبه وثائقية عيوب بناة مجتمع اشتراكي لا يقدمون أي تنازلات، مستعملاً الجنس في الكشف عن هذه العيوب..

جنس غير رخيص

لماذا أجزت هذه الأفلام؟ لأنني تأثرت بها شخصياً من الناحية الفنية، ولأن الجنس لا يكون رديئاً إلا إذا كان مثيراً.. وبعبارة أخرى من الممكن أن يكون الجنس على الشاشة غير مثير ولا رخيص إذا كان يهدف إلى فكرة..

وأنا أومن دائماً بالقول المأثور عن أبي حنيفة “العلم هو الرخصة عن ثقة.. أما المنع فكل واحد يُحسنه”.

أول قبلة

ولكن ما هو تاريخ الجنس في السينما؟

مع بداية ظهور صناعة السينما في العالم.. كانت جميع الأفلام خالية من الإثارة الجنسية. وأول من أدخل القبلة على الشاشة “الدانمارك” وقد أثارت- في حينها- ضجة كبيرة.. وكانت الرقابة تمنع عرض هذه اللقطة.. حدث ذلك خلال الحرب العالمية الأولى. وتدريجياً بدأت عملية التفنن في لقطة القبلة من قصيرة وسريعة على الوجنة والشفة إلى طويلة وفي أماكن أخرى.. وأذكر أنني عندما رأيت في فيلم “الملكة كريستينا” جون جيلبرت يُقبل جريتا جاربو في رقبتها.. كان ذلك أول قبلة أراها على الشاشة. ولا أُنكر أنني أُصبت بدهشة كبيرة عندما شاهدت قبلات كلارك جيبل الطويلة لفيفيان لي في فيلم “ذهب مع الريح” وكان ذلك في عام 1940. ولا أستطيع أن أنسى قصة ناظر المدرسة الذي اصطحب ابنته لمشاهدة هذا الفيلم فكان يضع كلتا يديه على عيني ابنته كلما حانت لقطة القبلة.

الجسد العاري

الجسد العاري

ثم بدأت هوليوود تُركز الإثارة في تعرية الجسد. فاتجهت إلى المايوه الذي بدأ قطعة واحدة، ثم تطور إلى قطعتين حتى وصل إلى البيكيني عام 1946، ثم انتهى الأمر في الستينات إلى تعرية الصدر. وكان أول فيلم أشاهد فيه الصدر عارياً هو “السماء من فوقنا والطين من تحتنا” عام 1962 عندما كنت رقيباً.. وهو فيلم وثائقي عن غينيا الجديدة. كان مقارنة بين التقدم العلمي والانطلاق إلى السماء بالأقمار الصناعية، والحياة البربرية المتخلفة التي مازال يعيشها قطاع من الإنسانية يتمثل في أهالي غينيا الجديدة شمال أستراليا. في هذا الفيلم ظهرت جميع النساء عاريات الصدر.

وبعدما كانت هوليوود تمنع ظهور رجل وامرأة في سرير واحد، تحولت الأمور وأصبح كل فيلم لا يخلو من سرير فيه رجل وامرأة بل وأكثر من رجل وامرأة!

وقد ظهرت بريجيت باردو عارية تماماً في فيلم “ثم خلق الله المرأة” في عام 1958.

اتهام صريح للمجتمع

اتهام صريح للمجتمع

ومن أجرأ الأفلام التي رأيتها خلال فترة عملي الأولى في الرقابة فيلم “ربيع مسز ستون في روما” عن قصة لتينيسي ويليامز ومَثَّلاه فيفيان لي ووارن بيتي. تناول الفيلم العلاقة المشبوهة بين سيدة عجوز لا تملك إلا المال وشاب لا يملك إلا أن يبيع الحب لمن يشتري، لقد جمع الفيلم بين الجرأة في العرض والجدية في المعالجة من خلال اتهام صريح للمجتمع التجاري الذي تباع فيه كل الأشياء وتُشترى. حتى الحب.. يتحول فيه إلى سلعة. وكان هذا الفيلم ممنوعا من العرض في مصر.

أما الفيلم الذي اعتبره مثيراً حقاً فكان “الخادم” إخراج جوزف لوزييه وتمثيل ديرك بوجارت وجيمس فوكس وساري مايلز.

فقد كان أول فيلم في تاريخ السينما الإنجليزية يعالج الشذوذ الجنسي الذي لابد أن يسود في مجتمع محكوم بامتيازات فئة قليلة غير منتجة فكانت المعالجة بأسلوب اجتماعي ناقد.

لقد كسر هذا الفيلم التقديس الذي كان يُحاط ببعض الموضوعات فحدث بعد ذلك الانفجار والتحرر في معالجة كل الموضوعات فأصبح من الممكن معالجتها فنياً.. وانتهى بذلك عصر النفاق الفيكتوري بانتصار الفن على المفاهيم التي تتسم بالنفاق الاجتماعي.