بعد زلزال الخامس من يونية بقليل، أمر وزير الثقافة إدارة الرقابة بإصدار قرار بحظر عرض أفلام الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا الاتحادية فى ديار مصر، والسبب تواطؤ الدول الثلاثة مع العدو الصهيونى فيما اصطلح على تسميته بحرب الأيام الستة.

وطبعا كان لابد من البحث عن أفلام بديلة من انتاج دول لم تتآمر مع العدو، كي تحل فى دور العرض محل ما مُنِعَ من أفلام.

ومن هنا صدر أمرٌ آخر، بعد أيام من أمر الحظر، بتكليفي بوصفي مديراً للرقابة بالسفر مع واحد من أهل القمة فى مؤسسة السينما إلى “براغ” و”باريس” بحثاً عن بدائل لأفلام المتواطئين.

بدات رحلة البحث بتشيكوسلوفاكيا. كانت براغ العاصمة أول أرض اشتراكية التقي بها، أتنفس هواءها، ألامس أهلها.

كلمات.. لكلمات

وكانت كلمات ستة نطق بها لسان المترجمة التشيكية- وهي سيدة فى خريف العمر- أول ما شغل بالي فى الرحلة، كيف ؟

كانت السيارة منطلقة بنا من المطار إلى براغ، وإذا بالسيدة- المرافقة تتنهد من أعماق قلبها، وهي تُشير إلى قصرٍ عالٍ منيف بيننا وبينه نهرٌ هائج برغم سكون الريح، ثم تقول الكلمات التي كانت أول ما شغل البال.

هنا يقيم رئيس الجمهورية.. وكُلُنا نكرهه

ولم يكد ينقضي على هذه الكلمات عام أو بعض عام حتى كانت ساعة الرئيس المكروه “انطونين نافوتني” قد دنت فإذا به يجد نفسه مضطراً إلى ترك كرسي الحكم، مطارداً بالعار، لا همَّ له إلا الإختفاء عن الأنظار.

وإذا بقوات حلف وارسو تجد نفسها مضطرة الى حشد قواتها على حدود تشيكوسلوفاكيا، والانقضاض بها على براغ محررة فى رأي، غازية فى آراء .

وعلى كُلٍ فقد انتهت رحلة “براغ” باختيار باقة من أفلام قصيرة وطويلة، كان أهمها “غراميات شقراء” لماذا؟

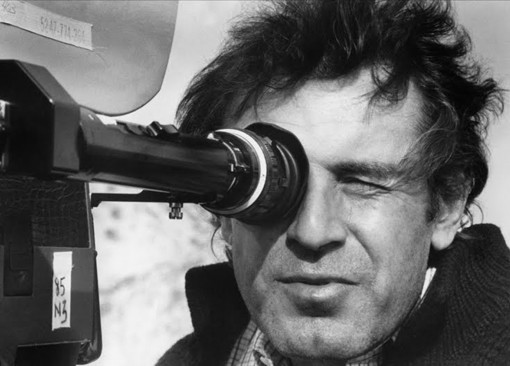

لأنه جديد، بعيد عن التعقيد، يشع سحراً خفياً وليد بساطة تبدو سهلة فى متناول الجميع، ولكنها فى الواقع صعبة، بل قل، ممتنعة المنال، فضلاً عن أن صاحبه مخرج شاب، له أسلوب يتميز فى الظاهر بالعفوية، فيه من سينما الحقيقة ممتزجة بأطياف شابلن وجودار، فيه من كل ذلك الشيء الكثير.

لأنه جديد، بعيد عن التعقيد، يشع سحراً خفياً وليد بساطة تبدو سهلة فى متناول الجميع، ولكنها فى الواقع صعبة، بل قل، ممتنعة المنال، فضلاً عن أن صاحبه مخرج شاب، له أسلوب يتميز فى الظاهر بالعفوية، فيه من سينما الحقيقة ممتزجة بأطياف شابلن وجودار، فيه من كل ذلك الشيء الكثير.

ومضت أيام.. وأيام، ثم قرع سُعاة البريد أبواب وزارة الثقافة فى القاهرة حاملين الأفلام التي اخترناها فى براغ، والتي اشتهينا أن نراها مع الناس على ضفاف النيل.

وغني عن البيان أن “غراميات شقراء” كان من بينها.

ولكن يبدو أن مجيئه كان بعد فوات الأوان فما أن انقضت ثلاثة أشهر على أمر منع أفلام المتواطئين، حتى كانت هوليوود قد فتكت به، وعادت بأفلامها إلى شاشات العرض على امتداد أرض مصر، ثملة بخمر النصر.

ومهما يكن من أمر فالقدر المتيقن أن “غراميات شقراء” وقع عليه الاختيار كي يكون واحداً من أفلام يستهل بها نادي السينما عروض العام الأول من حياته 1968.

ولما انتهيت مع المشرفين على برامج النادي ونشرته من إعداد كل شيء، فوجئنا جميعاً بصدور أمر يمنع عرض “غراميات شقراء”.

رحت أبحث عن السبب، وإذا بي أكتشف أن صاحب ألامر لم يتذوق الفيلم وبكلمه واحدة لم ير فيه فناً.

حاولت الاقناع، عساه يتخلى عن أمر المنع فيسمح “لغراميات شقراء” بعرض واحد.

ولكن الجسور كانت مقطوعة تماما، كان مُصراً على أن الفيلم رديء جداً.

إزاء هذا لم أستطع أن أفعل شيئا سوى الذهاب به إلى نادي سينما دار نقابة الصحفيين حيث كان فتنه للناظرين.

والآن لماذا هذه الذكريات، ما الذى أيقظها من سبات عميق؟

أمران.. الأوسكار يفوز بها صاحب “غراميات شقراء” و”فرانسوا تريفو” رائد الموجة الجديدة يحلم “بأماديوس”.. يريد أن يراه قبل الاختفاء.

خيالات

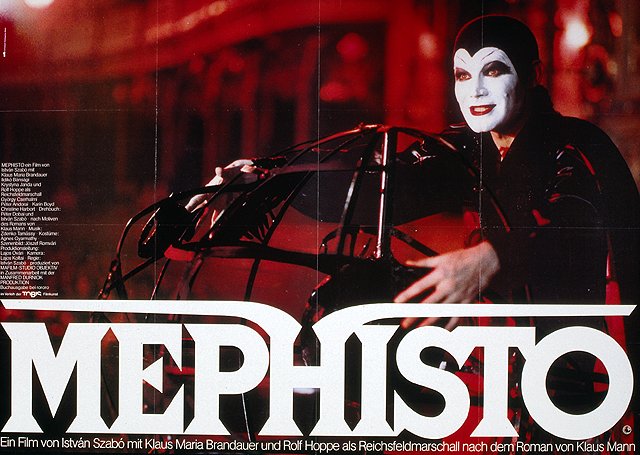

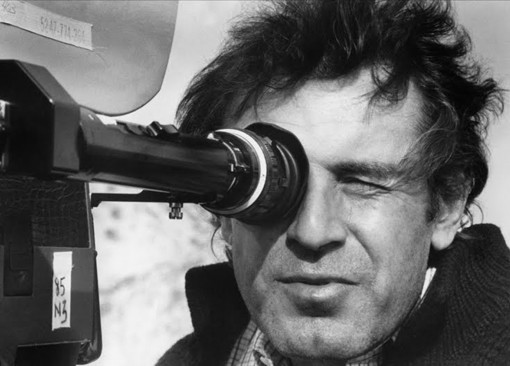

فى صيف حار، بالتحديد فى أغسطس لعام 1968 كان “ميلوش” مقيماً فى باريس عندما زحفت جيوش حلف وارسو متجهة الى براغ تحتلها فى ساعات. لم يستطع العودة الى أرض الأباء، شدَّ الرحال إلى كعبة السينما “هوليوود” حيث أخرج على مدى ستة عشر عاما، ستة أفلام، وحيث جاءه المجد يسعى بفضل “طار فوق عش المجانين” 1975 و”أماديوس” 1984، وهما فليمان حصل أولهما من الاوسكار على خمس جوائز وحصل ثانيهما منها على ثمانية جوائز، كما أنهما قد توجا بأوسكار أحسن فيلم، هذا إلى أن صاحبها خرج من المضمار فائزاً بأوسكار أحسن مخرج مرتين.

وكل هذا ليس بغريب، فالسينما عند “فورمان” سفر إلى الآخرين، لقاء مع بشر حقيقيين.

وكل هذا ليس بغريب، فالسينما عند “فورمان” سفر إلى الآخرين، لقاء مع بشر حقيقيين.

ولأنه كان قطعة من روح تشيكوسلوفاكيا صار قطعة من روح العالم.

منطقياً، وبعد الخروج من الوطن منفياً كان يجب أن يسقط، ولكنه فاز.

ومنطقياً كان يجب أن يتفرق الناس عنه، ولكنهم التفوا من حوله، عادوا به الى براغ بعد خمسة عشر عاماً ليصور (أماديوس).

ومنطقيا كان يجب أن يغادر ساحة الأطياف، ولكنه بعد سبعة عشر عاماً.. لايزال فى عالم الإخراج نجماً أعظم.. ما السر؟

من يشاهد أفلام “فورمان”- لاسيما ما كان منها منتجاً على أرض الأباء- يحس أن صاحبها ليس هارباً من عصره، من زمنه بحثاً عن أزمنة وكواكب وكائنات أخرى.

إنه لصيق بالناس، جزء منهم، يشاركهم أفراحهم، أحزانهم، فى كلمة يشاركهم الحب.

فصل ينتهى

وهذا الحب بينه وبين الجمهور صار صليباً على كتفيه، زاد أعداؤه.

ولعل قصة الخصومة بينه وبين استديوهات “باراندوف” والمنتج “كارلو بونتي” كما حكاها فى مقاله “صديقى فرانسوا تريفو” المنشور فى جريدة الموند 1-11-1984 بمناسبة استسلام صاحب “فهرنهيت 451” للموت فى 21 من أكتوبر لعام 1984- لعلها تُلقي بعض الضوء على القوى التى تعوق إبداع صانع الأطياف، تريد أن تستأصل غدد الرفض فيه.

“لعب “فرانسوا تريفو” مع “كلود بري” دوراً بالغ الأهمية لصالحي وذلك فور انتهائى من تصوير “كرة رجال الحريق” 1967.”

الفليم كان انتاجاً مشتركاً فيما بين استديوهات “باراندوف” فى تشيكوسلوفاكيا و”كارلو بونتي” في إيطاليا. والذي أسهم في المغامرة بمبلغ 56 ألف دولار.

وما كاد “بونتي” يشاهد الفيلم، حتى رفض استلامه مطالباً التشيك برد مبلغ الـ 56 ألف دولار.

وفعلتي هذه كانوا يعتبرونها فى تشيكوسلوفاكيا عملاً إجرامياً.

ومن هنا ذلك الكتاب الرسمي المُرسل إليَّ من استديوهات “باراندوف”- ماأزال محتفظاً به حتى يومنا هذا- والذي حمل إليَّ إنذاراً بالإحالة إلى المحاكمة بتهمة التخريب الاقتصادى.

الواقع أن”بونتي” مقت الفيلم مقتاً شديداً، وإن كان قد تذرع رسمياً بأنه أقصر دقيقتين مما جرى الاتفاق علية فى العقد.

إذن كنت متهما بأنني لم أحترم كلمتى، كنت عُرضة من الناحية النظرية لأن يُلقى بي فى السجن مدة قد تصل إلى خمسة عشر عاما.

وأغلب الظن أن عقوبتي لم تكن لترتفع إلى هذا الحد الأقصى.

ولكن الشئ الأكيد أنني كنت مهدداً بسنة سجن على أقل تقدير.

وفى هذه اللحظة الحرجة شاهد “تريفو” و”بري” الفيلم، قررا شراءه، أنقذانى.

حديث الوداع

وكعادته فى أفلامه انتقل فورمان فجأة فى مقاله إلى الحوار الذى دار بينه وبين “تريفو” قبل شهرين فقط من اندحار صاحب “المترو الأخير” أمام الموت.

فحول ماذا كان حديث الوداع بين الصديقين؟ تناول الحديث الذى دام ثلاث ساعات- وهى مدة مرهقة بالنسبة لشخص يعانى آلام ورم فى المخ ومشرف على الموت- موضوعات وطرائف سينمائية شتى لعل أهمها “أماديوس” الرائعة الأخيرة لصاحب “غراميات شقراء”.

كان”تريفو” مشوقاً إلى “أماديوس”، يريد أن يرى الفليم، يسمع الناي السحري، يُنَفِسُ به عن الصدر المكروب. وعد “فورمان” أن يجيء له “بأماديوس” قبل أن ينتهي مشوار الحياة.

كان”تريفو” مشوقاً إلى “أماديوس”، يريد أن يرى الفليم، يسمع الناي السحري، يُنَفِسُ به عن الصدر المكروب. وعد “فورمان” أن يجيء له “بأماديوس” قبل أن ينتهي مشوار الحياة.

والسؤال الآن لماذا كل هذا الشوق إلى “أماديوس”؟

أتصور أن المخرج الراحل قد شاهد “أماديوس” على خشبة المسرح في باريس.

وأتصور أن موضوع المسرحية قد مَسَّ فيه كما مَسَّ فى صديقه “فورمان” وتراً حساساً.

“فأماديوس” فى رأي مخرجه، بعد أن تحول بالمسرحية الى عمل سينمائي “فيلم موسيقي مثير يدور حول جريمة”.

وفى نظر”بيتر شافر” صاحب مسرحيات “الصيد الملكي للشمس”، “الحصان”، “أماديوس” وكاتب السيناريو “الفيلم روائي وقائعه مستلهمة من سيرة موسيقار كبير، قُدِّرَ له أن يودع الحياة وهو فى ربيع العمر لايزال”.

وعند الدعاة المروجين له فيلم محوره “رجل وموسيقاه.. قتل أحاط به الغموض”.

الطفل المعجزة

فمن هو هذا الموسيقار؟

إنه “أماديوس ولفجانج موزار” الذي أسكب نفسه دموعاً على أوتار القيثار .

ثم ما هي الجريمة الغامضة فى حياته، تلك الحياة التى مرت قصيرة رقيقة كسحابة صيف؟

من المعروف عن “موزار” أنه كموسيقار لا يُشق له غبار.

بدأ حياته 27-1-1756 فى مدينة “سالزبورج” طفلاً معجزة يعزف على البيانو، يؤلف أرق الألحان، وهو في الرابعة من عمره لم يتجاوزها إلا قليلا.

طاف، وهو طفل ثم وهو شاب تارة مع ابيه، وتارة في رفقة أمه، عواصم أوروبا ومدنها الكبرى، يرسل موسيقاه يكلم بها السماء عسى أن ترق له، فترحمه مما يقاسي.

الحب الآخير

عرف الحب معرفة كلها شجون، وكلها حنين حين وقعت عيناه على”كونستانزا ويبر” فى فيينا، ازداد بها هياماً وذاب غراماً، لم يعد يفكر إلا فيها، لم يقو على عذاب البعد عنها، عقد، رغم معارضة أبيه قرانه عليها 4-9-1782.

قاسى من مشاق رحلة العيش مع زوجة مريضة لا ترحم، ومن عذابات التغني بموسيقاه الشاجنة لمجتمع أرستقراطيته غليظة القلب لا تفهم.

لم يسغ ركوع التذلل والضراعة طلباً للرزق، لم يحتمل حياة الشقاء والآلآم.

سقط موهون القوى من الحمى الروماتزمية 1784، زادت أموره تعقيداً وكمداً، ترك دار الغناء مغبوناً محزوناً، ولم يقل أحد مقتولا. متى كان الموت وأين؟

فى تمام الساعة الواحدة من صباح الخامس من يناير لعام 1791 على سريره بمنزل الزوجية الواقع فى قلب “فيينا” المدينة العتيقة، عاصمة أسرة الهابسبورج العريقة. أما الدفن فكان في حضور نفرٌ قليل سرعان ما فرقته ريح صرصر عاتية، بجوار كنيسة القديس ماركوس فى مقابر الصدقة !!

فى تمام الساعة الواحدة من صباح الخامس من يناير لعام 1791 على سريره بمنزل الزوجية الواقع فى قلب “فيينا” المدينة العتيقة، عاصمة أسرة الهابسبورج العريقة. أما الدفن فكان في حضور نفرٌ قليل سرعان ما فرقته ريح صرصر عاتية، بجوار كنيسة القديس ماركوس فى مقابر الصدقة !!

خلاصة الخلاصة أن موزار قد فقد حياته كما يفقدها أغلب الناس.

أذن ما مصدر الشائعة القائلة أنه ذهب إلى دار الموتى مقتولاً؟

هو نفسه كان دائم الترديد لها، ولا أحد سواه.

كيف، وإلى من كان يشير متهماً؟

قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بقليل كان يردد مصراً أن موسيقار البلاط الأول “أنطونيو سالييرى” يتآمر على حياته، يستبيح لنفسه أن يضع السم فيما يُحضر له من نبيذ، للخلاص منه ومن ألحانه التى زلزلت أركانه.

وهذه الأسطورة التقطها الكثير، فمثلاً “ريمسكى كورساكوف” الموسيقار الشهير جعل منها محوراً لأوبرا “موزار وسالييرى” و”سيدريك جلوفر” أدار من حولها موضوع بحثه “المتاريس الغامضة” و”بيتر شافر” اهتدى بها عند تأليف المسرحية.

والفيلم يبدأ وينتهي بالموسيقار”سالييرى” موريي إبراهام.

فهو، والحق يُقال، البطل وليس”موزار” توم هلس .

ففى اللقطات التى يستهل بها الفيلم نراه عجوزاً نزيل مستشفى أمراض عقلية زجّوا به فيها إثر محاولة انتحار.

إنه يعترف بما فعل فى حق العبقرى، بالتسبب فى فاجعة موت موزار، وهو لايزال شاباً مبدعاً.

ومن خلال لقطات تسترجع الماضي، يسافر”سالييرى” الى أزمنة، نتابع فيها ما كان بينه وبين الشاب العبقري منذ لحظة مجيئه إلى”فيينا” وحتى لحظة انطفاء حياته ولما يكمل رائعته الموسيقية الأخيرة ” قداس الراحة”.

ومأساة “سالييرى” كما يصورها الفيلم أنما تكمن فى أن السماء وإن كانت قد منحته قدرة التعرف على العبقرية، العريقة إلا أنها حرمته من مقوماتها من متعة التحلي بها.

إنه الموسيقار الرسمي، ومع ذلك، وهو الذى ليس كمثله موسيقار فى البلاط أحسَّ بأنه أمام عبقرية صافية طاغية، وذلك فى أول لقاء له بـ “موزار” وموسيقاه.

ألحان السماء

فى البدء نظر إليه معجباً، مشدوهاً غير مصدق لما يسمع من ألحان .

إلا أنه سرعان ما أفاق إلى نفسه، سرعان ما أضناه الحقد سهداً، وأعيته الكراهية سهراً، فإذا به يقسم على التخلص من الروح مبعث هذه الألحان.. ولكن كيف؟

بدا له فى غضبه العاجز أنه يستطيع تحطيم ما ليس فى وسعه أن يبدعه.. أعد خطة شيطانية أوقف بموجبها جريان نبع موسيقى “موزار” الساحرة وألحانه الرقيقة، ظن أنه وضع بذلك نهاية لها وإلى الأبد.

ثم حدث ما لم يكن فى الحسبان حقاً، نجحت خطة “سالييرى” فى القضاء على “موزار” جسدياً، ولكنها فشلت فيما كانت تستهدفه على المدى البعيد.

فسالييري- ورغم كل الحقد والخديعة- هو الذي توارى، وأصبحت موسيقاه نسياً منسيا. أما “موزار” الموسيقار، فما زال حياً بفيض ما جاد من ألحان.

والأكيد أن أحداً لم يستطع أن يُعيق رحلة موسيقاه صعوداً نحو الخلود.

مشهد المصعد

وختاماً يبقى سؤال آخير.. هل أحضر “فورمان ” فيلمه “أماديوس” الى المخرج المحتضر؟

فى مقال “الموند” “صديقى تريفو” كتب “فورمان” التالي.

“ثم آن الأوان كي أرحل، ترك فراقنا فى نفسي صورة قد لا أنساها ماحييت. كنا جلوساً فى حجرة يلزم أن تنزل إليها درجات.

لم أشأ أن يودعني حتى الباب لأن ذلك كان يستلزم منه صعود درجات السلم، وهو كان متعباً.

قلت له “فرانسوا.. سأوفر لك فرصة لمشاهدة فيلمي.. أرجو أن أراك قريبا” لسوء الحظ ظهر أن توفير تلك الفرصة أمر غير ممكن. ذكرت له اسم دكتور أعرفه شخصياً مقيم فى سان فرانسيسكو ومتخصص فى أوجاع المخ .

قلت أنه من الأفضل الحصول على تشخيص طبي ثانٍ وأبديت استعدادي لإعداد الترتيبات اللازمة .

ثم صعدت درجات السلم متجهاً إلى الباب الأمامي.

لاحظت أنه كان يتبعني بعينيه.

كانت ابنته وزوجته “مادلين ” بجواره. وعندما اختفيت فى الممر سعياً إلى المصعد، لم يغلق “فرانسوا” الباب الأمامي، حيث ظل واقفاً.

ضغطت على الزر، استغرق مجيء المصعد بعض الوقت.

كان لايزال بالباب، وكأن احساساً ما قد تملكه بأن زواره إنما يرونه للمرة الأخيرة. وحتى الآن أستطيع أن أراه واقفاً هناك بلا حراك، والمصعد يهبط بي. هذه الصورة، أبداً لن أنساها”.

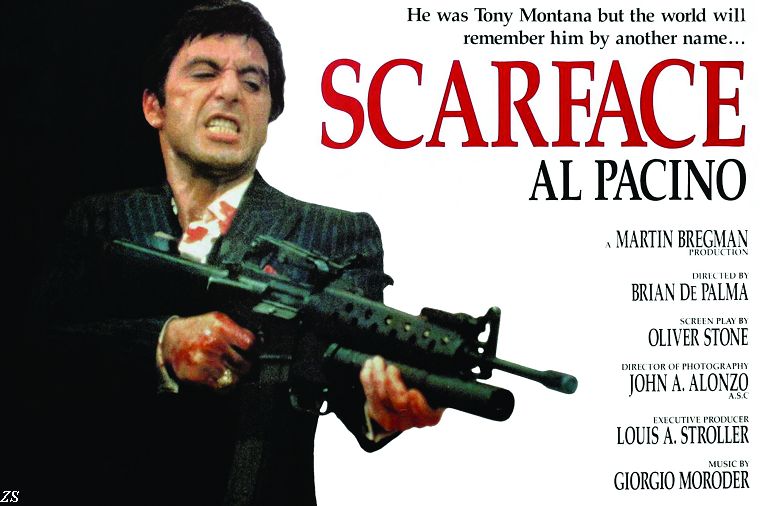

والاثنان يعرضان للمخدرات وسمومها من خلال مشاهد غير مألوفة لشم الكوكايين والحقن بالهيرويين لتثير الفزع في النفوس والرعب في القلوب.

والاثنان يعرضان للمخدرات وسمومها من خلال مشاهد غير مألوفة لشم الكوكايين والحقن بالهيرويين لتثير الفزع في النفوس والرعب في القلوب. السقوط.. لماذا؟

السقوط.. لماذا؟ وفي اعتقادي أن تلك الفكرة بعيدة عن الواقع، أقرب إلى الخيال العلمي وشطحاته منها إلى أي شيء آخر..

وفي اعتقادي أن تلك الفكرة بعيدة عن الواقع، أقرب إلى الخيال العلمي وشطحاته منها إلى أي شيء آخر..