السينما المصرية بين حاضر محبط وغد مغرد

وسنة الاحتفال بمائة سنة سينما في مصر على وشك الرحيل، شب حريق في دار سينما كايروــ وتعني بالعربية القاهرة ــ أتى على كل ما فيها، ومن ثم أدى الى اختفاء واحدة من أكبر دور العرض على أرض مصر.

وهو اختفاء لو طال أجله، لربما تحول بها من دار ذات ماض سينمائي عريق إلى أرض خراب ترعى فيها الماعز، وترتع الجرذان، مثلها في ذلك مثل سينما أستدويو مصر بشارع محمد فريد ــ عماد الدين سابقاً.

ولقد جاءت صدمة حريق سينما القاهرة هذه، ختاماً لمسلسل صدمات على مدار العام، أصابت جمهرة السينمائين والمهتمين بشئون الفن السابع بالإحباط.

ولعل أخر تلك الصدمات الأفلام التى شاركت بها السينما المصرية في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، ذلك المهرجان الذى انتهت دورته العشرون قبل أيام.

وقبل الحديث عن هذه الأفلام، أرى من المناسب أن استرجع على شاشة ذاكرتنا صدمات سابقة، لعل بعضها مر علينا مرور الكرام.

وأبدأ بأخف هذه الصدمات، وأقلها شأناً، صدمة اكتشافنا حقيقة غابت عنا لجهلنا بمتاهات ترسانة التشريعات المتكاثرة كعش الغراب، وهو ــ أى جهلنا ــ ولئن كان يصلح عذر، فإنه والحق يقال، عذر أقبح من ذنب، ذلك أنه من الأمور المسلم بها شرعاً ألا يعذر شخص لجهله بالقوانين.

فما هى حقيقة ذلك الاكتشاف؟

ما أن تولى الدكتور كمال الجنزورى منصب رئاسة الوزراء حتى كان أمامه ملف كامل ينطوي على ما تعانى منه السينما المصرية من مشكلات مزمنة تعوق تطورها، وأن لم تواجه بحزم وعزم، فلربما ينتهى بها الأمر الى اضمحلال، فزوال.

وإثر الانتهاء من الاطلاع على ذلك الملف، بادر رئيس الوزراء إلى عقد لقاء موسع جمع نفراً من الوزراء ورؤساء الاتحادات المتصل نشاطها كله أو بعضه بصناعة السينما، ونفراً آخر من الممثلين والمخرجين والمنتجين، ونفراً ثالثاً من رجال المال والأعمال.

شيخوخة الحضور

وبإستثناء النفر الاخير الذى لا أعلم عنه شيئاً، فلا أحد من كوكبة الوزراء والرؤساء والأدباء والمفكرين وصانعي الأطياف، إلا وكان عمره قد جاوز الخمسين.

بل أن البعض كان على مشارف الثمانين، والممثلة الوحيدة التى شاركت فى اللقاء، ترجع أولى خطواتها فى مشوارها السينمائي إلى فيلم رصاصة فى القلب، الذى أخرجة محمد كريم قبل ستة وخمسين عاماً.

وهكذا جاء اللقاء الذى طال انتظاره زهاء عشرة أعوام، جاء مع نفر أغلبه شاخ، وبالتالي فليس فى وسعه الإحساس بضرورات التغيير.

وعلى كُلٍ، فمن خلال ذلك اللقاء، وما نجم عنه من توصيات، اكتشفنا أن أهم قرار أصدره رئيس الوزراء على هدى تلك التوصيات، كان بإدراج العمل السينمائى ضمن الأنشطة الوارد ذكرها فى قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي يمنح اعفاءات جمركية وضريبية هائلة للمستثمرين فى مشروعاته، لاسيما إذا اتخذت شكل شركات، وذلك باعتبار أن السينما مشروع اقتصادى ذو شقين أحدهما صناعي والآخر تجارى.

ومما عجل بإصدار ذلك القرار أن أي مشروع متصل بالسينما من قريب أو بعيد، أصبح محفوفاً بمخاطر جسام، الأمر الذى أدى الى احجام المنتجين عن انتاج الأفلام، خشية ضياع ما قد يستثمرونه فيها من أموال.

إذن فالسينما، حتى صدور ذلك القرار كانت لا تدخل فى عداد المشروعات الاقتصادية ذات الشقين الصناعي والتجارى، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.

الردة الكبرى

وأغرب ما أعجب له ألا تعتبر السينما صناعة وتجارة فى نظر منفذي قانون الاستثمار، مع أنها معتبرة كذلك فى مشارق الأرض ومغاربها منذ البدايات.

فمعروف أنه فى البدء كان يُشك فى أنها فن، ولكن أحداً لم يساوره أي شك فى أنها ثمرة اختراع لم يُقصد به سوى تحقيق الربح، إذا ما أقبل الجمهور على مشاهدة الصور التى حركها ذلك الاختراع.

ومن البديهي أن أي اختراع إذا ما وضع موضع التطبيق، وحقق لأصحابه ربحاً، إن عاجلاً أو آجلاً لابد أن يتحول الى صناعة يصاحبها الاتجار بالشراء والبيع لمنتجاتها، وهى فى حالة السينما الأفلام.

وقد استوعب هذه البديهية “طلعت حرب” قبل ستين عاماً، عندما أمر بإنشاء استوديو مصر، وعندما أعطى الضوء الأخضر لإنتاج أول فيلم روائى لذلك الاستوديو، ألا وهو “وداد”.

ولأمر ما، يبدو أن هذه البديهية قد غابت عن وعى منفذي قانون الاستثمار.

التخلف لا يتجزأ

وأعود الى صدمة أفلامنا الروائية المشاركة فى مسابقات المهرجان، مستبعداً ولو إلى حين، غيرها من الصدمات، وهى كثير.

تلك الأفلام ثلاثة لا تزيد، اثنان من بينها اشتركا فى المسابقة الرسمية وهما “تفاحة” لرأفت الميهي و”المرأة والساطور” لسعيد مرزوق.

يبقى الفيلم الثالث واسمه كان “الحشري” إلا أنه سرعان ما استبدل به أسم آخر “القبطان”.

وقد اشترك فى مسابقة “نجيب محفوظ” بوصفه الفيلم الأول لصاحبه المخرج “سيد سعيد”.

والمخرجون الثلاثة أصحاب تلك الأفلام لم يكتفوا بالإخراج، وإنما عملوا على أن ينفرد كل واحد منهم بكتابة السيناريو والحوار.

إذن فهم بذلك قد حشروا أنفسهم فى زمرة المخرجين المؤلفين العظام، أمثال فلاهرتي شابلن، ويلز بونويل، فيللينى وعبد السلام.

والغريب أن “سيد سعيد” صاحب القبطان، كان الوحيد من بينهم الذى كاد بفيلمه الأول أن يرتفع إلى مصاف المخرجين المؤلفين.

أقول كاد، لأن التوفيق خانه فى مرحلة التوليف فلو أنه ضحى ببعض المشاهد فى أثناء تلك المرحلة الحاسمة من ابداع الفيلم، فانكمش بقبطانه إلى أقل من ساعتين، أى باقتطاع نصف ساعة أو أكثر قليلاً، لما جاء فيلمه مترهلاً بعض الشيء، فاقداً التركيز والاتجاه في بعض الأحوال.

عنف بلا حدود

أما المخرجان الآخران “الميهى” و”مرزوق”، فكلاهما لسوء الحظ قد انحدر بفيلمه الى مستوى ليس له ما تحته وسط ما أبدع من أفلام.

فأول ما يلفت النظر فيما فعلاه هو الإدعاء، المشوب أحياناً بالابتذال وأحيانا أخرى بالاستغلال، كما هو الحال فى “المرأة والساطور” حيث يعرض “مرزوق” لمآسي النساء القاتلات لأزواجهن، تلك المآسى التى كانت حديث الناس، بتوجيه، بل قل بتحريض من صحافة صفراء، يدور اهتمامها الرئيسى حول الجنس والجريمة، فبطلة فيلمه أرملة ثرية، وأم لبنية فى عمر الزهور، استولى محتال على قلبها بمعسول الكلام فارتضته زوجاً فى الحلال.

وشيئاً فشيئاً سلبها كل ما تملك، ولم يكتف بذلك، بل عمل فى غيابها على اغتصاب وحيدتها.

وها هى ذي وقد استبد بها الغضب، تقتله بعدة طعنات من سكين حاد، وحتى تتخلص من جثته فصلت الرأس، ومزقت ما تبقى الى أجزاء صغيرة وضعتها فى أكياس من النيلون، اتجهت بها الى شاطئ البحر، وأخذت تلقى بها طعاماً للكلاب النابحة، وغيرها من حساس الحيوانات.

أما الرأس فقد وضعته فى حقيبة حمراء، أخفتها تحت الرمال.

كل هذه الافعال السوداء تراها العين، بتفصيل ممل، مثير للاشمئزاز.

وفى محاولة من صاحب الفيلم لتفسير، ولا أقول لتبرير، هذا الغلو فى عرض أدق تفاصيل تنفيذ الجريمة، ومحاولة اخفاء معالمها، قال من بين ما قال “إن كل مكان قامت فيه القاتلة بإلقاء اجزاء من جثة زوجها أتاح له “تقديم رؤية تشكيلية تسهم فى امتاع المشاهد، وبعث الهدوء فى نفسه، بدلاً من بث الذعر والفزع فى حالة التركيز على الاشلاء البشرية.

ومن هنا أقول أن الفيلم يكاد يكون رومانسياً رغم الجريمة التى تسيطر على أجوائه، وهو اسلوب فني جيد، سيثير متعة المشاهد، ولن يجعله يمل الرؤية أو يتقزز من بعض المشاهد الدموية”!!

والأمر الذى غاب عن ذهن “مرزوق” أن استغلاله لجرائم قتل الأزواج بهذا الاسلوب المباشر، المسرف فى بشاعته وفجاجته ليس فيه من الرومانسية، ولا من التجديد شيء.

الحل النهائي

ففيلمه فى حقيقة الأمر، لا يعدو أن يكون تكراراً وتجسيماً لأسوأ ما فى السينما المصرية من عيوب، أى السكوت عن تعريتها، الى استفحالها، مما كان سبباً فى أزمتها الراهنه، تلك الأزمة التى عجلت بالتقاء رئيس الوزراء بنفر من الوزراء والرؤساء، وكبار الكتاب والسينمائيين ورجال المال والأعمال.

وليس من شك أن ذلك اللقاء، وأن كان قد جاء مرتجلاً بعض الشيء، إلا أنه ينبئ عن رغبة فى إعادة الروح إلى السينما المصرية، حتى تستطيع الصمود أمام المنافسة، لاسيما ما كان منها متصلاً بهيمنة هوليوود التى تزداد شراسة على مر الأيام، وحتى نستطيع بها مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

ومما يؤيد ذلك ويؤكده قيام رئيس الوزراء، منذ ذلك اللقاء بإصدار أكثر من قرار، الغرض منها التخلص من عوامل الضعف فى كيان السينما المصرية، ليُنشئ لنا فن سابع، مُعبر عن همومنا الحضارية والثقافية، وكذلك منجزاتنا وأمجادنا، وما أكثرها فى تاريخنا القديم والحديث.

ولعل من أخطر ما يغيب عنا إدراكه إدراكاً واضحا فى هذا الخصوص، أن الطريق الى النهوض بالسينما وازدهارها ليس مفروشا بالرياحين.

العصر الجديد

فالعصر الذي نعيش فيه، عصر الانسان الآلى والحاسبات الالكترونية، حيث يمكن تعبئة المعلومات بملاين الملايين، ثم استرجاع ما هو مطلوب منها فى عشر عشر الثانية.

وعصر السرعة فى المواصلات، حيث يمكن التواصل بالراديو والتلفزيون والأقمار الصناعية.

وهم الآن فى الولايات المتحدة ومعها غرب أوروبا واليابان، على وشك الانتقال بأفلامهم الى دور مجهزة بشاشات عريضة يجرى العرض عليها بواسطة الإرسال عن طريق تلك الاقمار.

وبفضل ذلك النوع من الارسال، يكفى أن تعرض نسخة واحدة من فيلم جديد فى مدينة واحدة، ولتكن نيويورك أو لندن أو برلين، ثم يجرى ارسال معلومات تلك النسخة الى قمر صناعى، يكون همزة الوصل بين الفيلم وبين شاشات العرض أينما كانت، وفى وقت واحد، يكفى ذلك حتى نراه على تلك الشاشات بوضوح غير مشوب بأى عيب.

والآن هم يُكثرون من تشييد دور سينما أخرى، بمواصفات تقنية، متينة الصلة بالمواصفات التى يجرى بموجبها تشييد دور السينما العادية.

فتلك الدور الخارجة عن المألوف مبنية لعرض أفلام تصور بطريقة “آيماكس” أى الصورة فى أقصى مداها، بل تلك الدور ليس فى وسعها أن تعرض إلا مثل ذلك النوع المبتكر من الأفلام.

وأغرب ما يعجب له كل من شاهد واحداً من تلك الأفلام، هو الشعور بنفس الدهشة التى شعر بها المشاهدون الأوائل وقطار الأخوة لوميير يدخل محطة سييوتا بمدينة ليون، قبل مائه عام.

سر النكسة

ولأننا لسنا مبدعين لهذه الابتكارات، وأنما مجرد ناقلين لها، منتفعين بها فقد أحدثت فينا تلك الكثرة فى المفردات وتعددها، صدمة ثقافية، عطلتنا عن السير مع السائرين.

فخلال الربع الرابع من القرن العشرين، تخلفت السينما عندنا عن ركب التقدم فى أكثر من مجال فعلى سبيل المثال الصوت فى الأفلام قفز به الاختراع عندهم فى الغرب على وجه جعل منه صوتاً نقياً مجسماً، ترتاح لسماعة الآذان.

فالآن، ومنذ أكثر من عشرة أعوام لا يجري انتاج أى فيلم فى الغرب، بدون الصوت “الدولبي” بل إنه حالياً، يعتبر متخلفاً بالنسبة لاختراعات أخرى ، اذكر من بينها “تى أس أكس” احد ابتكارات جورج لوكاس مخرج فيلم “حرب النجوم”.

وفضلاً عن ذلك، فثمة دور عرض كثيرة جرى تجهيزها بأنظمة صوت متعددة القنوات، مستوحاة من ذلك الابتكار.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يجر استعمال الصوت الدولبي فى أى فيلم مصري، بما فى ذلك الانتاج المشترك المنفرد بها يوسف شاهين.

ونتيجة لافتقارنا الى معلومات نستنير بها فى هذا الخصوص، فما من أحد من صانعى الأفلام عندنا تبنى تلك الوثبة الكبرى فى الصوت، وعمل على إدخالها فى أفلامنا.

وأضرب مثلاً آخر بالرقابة، دليلاً على تخلفنا.

معروف عن فن السينما أنه فقد حرية التعبير قبل تسعين عاماً، وأين؟

فى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة حيث أُخضع للرقابة لأول مرة .

ومن تلك المدينة امتدت العدوى الى جميع بلاد العالم ــ بما فيها مصر بطبيعة الحال، حيث كان الاستعمار البريطانى يعيث على أرضها فساداً.

وبدئاً من عقد الستينات، أطلت على عالمنا تباشير فجر جديد، فجر انطلاق فن السينما متحرراً من نير الرقابة.

وما لبثت بعض دول أوروبا الغربية أن تخلصت من الرقابة على الراشدين.

وما لبثت غيرها من دول العالم أن تخلصت بدورها من نير الرقابة، وذلك تحت تأثير ثورة المعلومات. وشيء كهذا لم يحدث فى مصر حيث استمرت الرقابة قوية، عفية راسخة كالجبال والمؤسف حقا أن يجري وبالمخالفة لروح العصر تعديل قانون الرقابة على المصنفات الفنية، قبل خمسة أعوام، لا بغرض التيسير على المبدعين وإنما لسوء الحظ بغرض التشديد.

عودة الروح

وعدم التجانس مع روح العصر، أمر ناجم، ولا شك عن فساد الموازين.

ومع ازدياد الرقابة قوة وتحكماً، فلا عجب إذن إذا ما انحدرت السينما عندنا الى مستوى من فقر الفكر، ندر أن يكون له مثيل.

وأن يمتنع الجمهور عن مشاهدة أفلامها لأنها فى مجموعها زائفة، عاجزة عن أن تكون مرآة لحياتنا.

والآن والقرن العشرين على وشك الرحيل، لم يبق منه سوى ثلاثة أعوام، فبقاء السينما عندنا إنما يرتهن بالتخلص من عوامل الضعف فى كيانها وذلك ولئن كان ليس بالأمر الهين اليسير، فإن فى وسعنا أن نحققه، فيما لو استطعنا أن نساير روح العصر، وانتصرنا للجديد على القديم!!

هيمنة هوليوود توابعها الاقتباس فالافلاس

كثر ترددي على “دسلدورف” و”باريس”، ففي أقل من شهرين زرت هاتين المدينتين مرتين، في كلتيهما كنت أبحث عن الأفلام الألمانية والفرنسية، وسط زحام أفلام هوليوود، فلا أعثر عليها إلا بعد جهد جهيد.

وهذه الهيمنة اللافتة للنظر ليست مقصورة على هاتين المدينتين، فآثارهما رأيتها واضحة على طول الطريق من شمال ألمانيا، حتى مدينة “بيزا” في وسط ايطاليا، مروراً “بزيوريخ” و”لوسيرن” في ربوع سويسرا.

فنادراً ما كنت أعثر على ضالتي في فيلم الماني أو ايطالي أو سويسري معروضاً في دور السينما المنتشرة بطول وعرض تلك البلدان.

فمثلا دور السينما في “زيوريخ” بما في ذلك دار “البل ڨو” (المنظر الجميل) المطلة على بحيرة تلك المدينة، يسبح البجع على سطح مائها العذب الرقراق متهادياً في أمن وأمان، تلك الدور لم يكن بين أفلامها المعروضة أو المعلن عنها لأجل قريب أي فيلم أمريكي.

ولعل الملصقات الثمانية على واجهة تلك الدار العريقة تؤيد وتؤكد تلك الهيمنة، فكلها، والحق يُقال، كانت لأفلام امريكية من ببينها بطبيعة الحال الأفلام الثلاثة التي حقق عرضها خلال الصيف في الولايات المتحدة أعلى الايرادات، وهي بترتيب نجاحها في الشباك “يوم الاستقلال”، “مهمة مستحيلة” و”الاعصار”.

دعاية داهمة

والحق أن الدعاية لهذه الأفلام كانت على أشدها، فما من دار سينما دخلتها في “دسلدورف” و”باريس” إلا وطاردتني مقدمة أحدها، تنشب أنيابها في ذاكرتي عنها لا تنمحي إلا بعد حين.

وما أكثر المرات، لعلها لا تعد ولا تحصى، التي رأيت فيها مشهد تدمير البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بواسطة صواريخ منطلقة من سفينة فضاء تحجب السماء، وذلك المشهد من يوم الاستقلال، يقال عنه من بين ما يقال أنه في كل مرة كان يدمر مبنيا البيت الأبيض والكونجرس أمام الجمهور الأمريكي ! كانت دار العرض تدوي بتصفيق حاد.

الغريب من أمر الدعاية للأفلام الثلاثة إنها لم تقتصر على جمهور الدول المقول بأنها تدور في الفلك الأمريكي خاصة، أو الفلك الغربي عامة. بل أمتدت إلى دول لا شبهة في استقلالها عن أفلاك الآخرين.

ففي بكين على سبيل المثال، فاقت تلك الدعاية، كل ما سبقها من دعايات للسينما الأمريكية، وانتهت بعرض الأفلام الثلاثة بنجاح كبير، في جو مشبع بهيمنة هوليوود، خاصة وأن السينما الصينية، تعاني من أزمة حادة، أخذت بخناقها، بدءًا من الثورة الثقافية، ولا أقول الردَة الثقافية، وما اختلف على الصين أثناءهما، وبعدها من خطوب كثيرة متباينة، وجهت السينما في الصين الشعبية ألواناً من التوجيه لم تكن في صالحها بأي حال من الأحوال.

صمود الصفوة

وعلى كُلٍ، ففي مواجهة هيمنة هوليوود، جنحت الصفوة السينمائية في أوروبا، وغيرها من القارات، لا إلى تقليد أفلام مصنع الأحلام، تقليداً أعمى، باسم الاقتباس، وغير ذلك من مسميات، تخفي عجزاً في الإبداع، وإنما إلى العمل بلا كلل أو ملل من أجل ابتكار أفلام مستوحاة من واقع الحياة كما يعيشها الناس دون تزويق، الصفة الحاسمة المميزة لها هو التحرر من بهرجة وزيف أغلب ما ينتجه مصنع الأحلام.

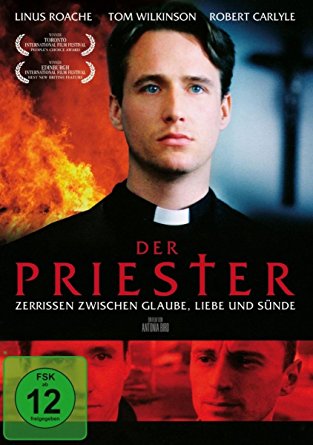

وتحضرني هنا روائع بريطانية ثلاث “القسيس” للمخرجة “أنطونيا بيرد”، “كار ينجتون” للمخرج “كريستوفر هامبتون” و”مراقبة القطارات” للمخرج “داني بويل”.

فهذة الأفلام أصبحت روائع، لأن مبدعيها قد التفتوا لما يعتمل داخل المجتمع البريطاني من صراعات بين القديم والجديد، بإقدام وجرأة، قلّ أن يكون لهما نظير.

فقد خرجت الروائع الثلاث إلى النور، دون شبهة أي تنازل من قبل مبدعيها أمام ضغوط الفئات المحافظة في المجتمع، تلك الفئات التي ترى في صدق التناول، وفي فتح النوافذ على السبل التي تمكن المشاهد من تقبل الانتقال إلى العصر الجديد، ترى فيه خطراً يتهدد أمنها الاجتماعي ونظامها العام.

وإذا كان الأمر كذلك، هكذا سألت نفسي، فكيف يكون الأمر في مصر؟

الصدمة الكبرى

ما أن لمست قدماي أرض الأباء حتى جاء الجواب سريعاً.

وجدت حال السينما عندنا لا يختلف كثيراً؛ نفس الهيمنة، نفس الضجة الكبرى حول الأفلام الثلاثة، وفي مقدمتها بطبيعة الحال “يوم الاستقلال”.

وهكذا بدا لي الأمر، للوهلة الأولى غير أنني ما أن قرأت ما كتب عن أفلامنا المصرية التي جرى عرضها في أثناء غيابي الطويل، حتى استشعرت أن ثمة اختلافا.

وما أن شاهدتها، هي وغيرها من الأفلام التي جرى عرضها أثر عودتي حتى تحول استشعاري إلى يقين.

الاستسلام التام

فأول ما لفت نظري، وأنا أشاهدها، أنها مقتبسة من أفلام أمريكية، بل أن بعضها يكاد يكون منقولاً بلا حياء من أول لقطاته لآخرها.

ولعل أهمها “اغتيال” و”نزوة”؛ فالأول منقول نقلاً فاضحاً عن فيلم “المطارد” مع تغيير طفيف، انحصر في التحول بجنس البطل من رجل مطارد إلى امرأة مطاردة تقمصتها “نادية الجندي” نجمة الجماهير.

أما “نزوة” فمنقول عن فيلم أمريكي أخر “الفتنة القاتلة” مع تغيير طفيف معظمة انحصر في استبدال “أحمد ذكي” بمايكل دوجلاس، واستبدال “يسرا” بـ”جلين كلوز”.

وأقف عند نزوة قليلاً، لا لسبب سوى أنه قائم على سيناريو لبشير الديك، ترجمه إلى لغة السينما المخرج “علي بدرخان”.

فكلاهما ينتمي إلى صفوة السينمائين عندنا، “الديك” بفضل سيناريو “سواق الاوتوبيس”، وعدد آخر من السيناريوهات، و”بدرخان” بفضل فيلمه الأول “الحب الذي كان”، وعدد أخر من الأفلام، جد قليل.

حكم الضرورة

ومع ذلك، فكلاهما ارتضى أن ينحدر بفنه إلى مستوى ليس له ما تحته، عندما بعث فيلماً تجارياً امريكياً من قبره، وجر حوادثه إلى واقع مجتمعنا المصري، ضارباً عرض الحائط بالضرورة الخطيرة، ضرورة أن تكون أفلامنا مرآة لواقعنا، لا لواقع غيرنا، مهما كان.

وأمام هذا الاستسلام الذي يدعو إلى العجب حقاً، أرى لزاماً عليّ أن أذكر بما كنا نعتبره إلى عهد قريب من البديهات.

إن طبيعة السينما الوطنية أن تمتاز، وتأبى الفناء في أي قوة، حتى وأن كانت هذه القوة هوليوود ذات الجلال.