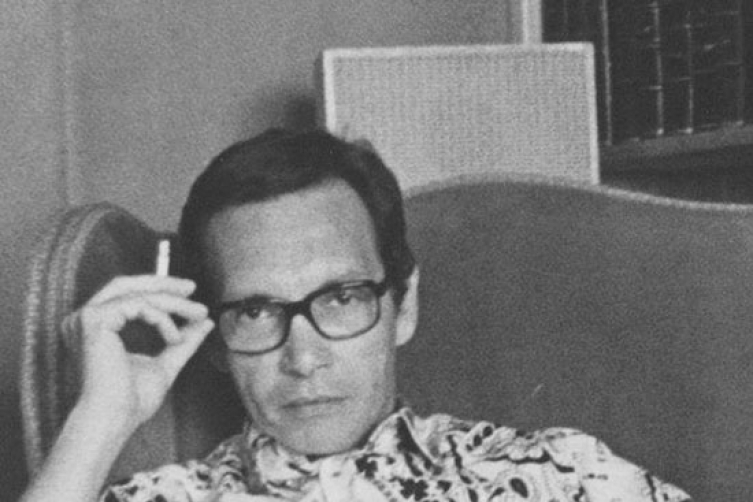

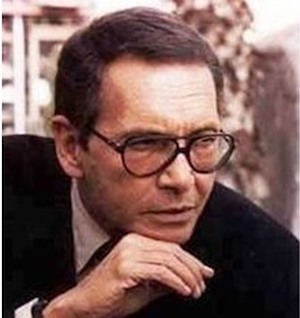

قبل أن يلملم عام 1986 أطرافه ويختفي في العدم جاء “شادي عبد السلام” الموت في الثامن من أكتوبر، وهو في الستة والخمسين من سنيه، ليغادر الأرض مخلفاً فيلماً روائياً طويلاً واحداً من إخراجه على امتداد عشرين عاماً إلا قليلا، ومشروعاً لفيلم ثان يحكي مأساة عمرها ثلاثة آلاف عام أو يزيد.. حياة اخناتون الفرعون الكافر.

هذا المشروع الذي استهلك خمسة عشر عاماً قضاها صاحب “ليلة حساب السنين” في صنع المجوهرات، الصولاجانات، الملابس، الأثاث، عربات الحرب والمراكب الملكية، في إعادة البناء والرسم للمعابد التي لم يعد لها وجود، وللمقابر التي اغتصبت، جردت من محتوياتها الشيقة النفيسة منذ أمد بعيد.

هذا المشروع الذي استهلك خمسة عشر عاماً قضاها صاحب “ليلة حساب السنين” في صنع المجوهرات، الصولاجانات، الملابس، الأثاث، عربات الحرب والمراكب الملكية، في إعادة البناء والرسم للمعابد التي لم يعد لها وجود، وللمقابر التي اغتصبت، جردت من محتوياتها الشيقة النفيسة منذ أمد بعيد.

كل ذلك جرى من أجل أن يبعث اخناتون الفرعون الذي خرج على دين الآباء والأجداد، كي يقيم عبادة جديدة عمادها تقديس قرص الشمس، وتكريسه إلهاً واحداً لا شريك له.

كل ذلك بُذل من عرق ودم وهمّ ليرتطم بجدار الأفق المسدود.

الجريمة لا تفيد

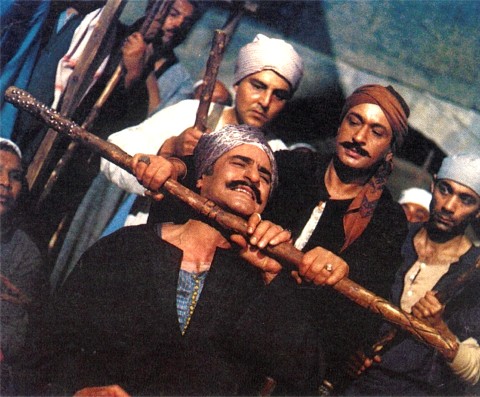

وما كادت تنقضي عشرة أيام على رحيل حكيم السينما عنا في هدوء كما عاش في وادينا هادئاً رقيقاً كالنسيم، حتى روع الوسط الفني بخبر مقتل نيازي مصطفى رائد السينما في مصر وشيخ مخرجيها، وهو في الخامسة والسبعين من العمر، ليترك المعترك مخلفاً مائة واثنين وخمسين فيلماً آخرها “التوت والنبوت” المأخوذ عن الحكاية التي تنتهي بها حرافيش “نجيب محفوظ” والتي نراها في الفيلم، وقد تحولت إلى زعيق وخناقات وضرب بالنبابيت، وامرأة يلهث وراءها رجالات الحارة وفتواتها، وغانية وخواجة يلهثان صباح مساء وراء زين الفتوات “سمير صبري” !!، وكذلك مشروعاً لفيلم اسمه “القرداتي” (فاروق الفيشاوي) شاءت الأقدار للمخرج القتيل ألا يرحل دون أن يكمله بتصوير آخر لقطاته، تاركاً أمر التوليف للخلف المستفيد من كل الضجيج والعجيج والأضواء الذي لابد أن يصاحب حادث قتل وتمثيل بجسم نجم له في سماء سينما الشباك شأن كبير.

حيرة وضياع

حيرة وضياع

ولو حاولنا أن نسترجع ما جرى للفن السابع في ديار مصر قبل الثامن من أكتوبر وبعده، لوجدناه في حالة جزر يثير القلق.

فأي متأمل لحصاد 1986من الأفلام المتسمة بالجدية أو المصطنعة لها يلاحظ عليها:

أولاً: أنها بالنسبة لرقم الأفلام التي عرضت خلال العام- وهو قياسي- قليلة جداً، فهي لا تزيد على عشرة أفلام بدأت بفيلم “للحب قصة أخيرة” لرأفت الميهي ثم “سعد اليتم” لأشرف فهمي “فقفص الحريم” لحسين كمال و”الطوق والأسورة” لخيري بشارة ” و”مشوار عمر” لمحمد خان و”البداية” لصلاح أبو سيف و”الجوع” لعلي بدرخان و”اليوم السادس” ليوسف شاهين” و”عودة مواطن” لمحمد خان وأنتهت “بآه يا بلد آه” لحسين كمال.

ثانياً: إنها في معظمها تتعامل بأسلوب بال عفا عليه الزمن، ومع موضوعات قديمة طرقت من قبل كالضياع والفساد والاستبداد وشقاء المرأة والفقراء إلى غير حد، وانتشار التنافس والتباغض والاحتيال إلى آخر هذه الرذائل التي تتكشف عنها الطبيعة الإنسانية حين تلم بها الخطوب، وتلح عليها الكوارث باختصار لم تسع بحثاً عن آفاق جديدة عن أحلام ترفض الاستسلام، تصعد بنا قليلاً لنبصر.

ثالثاً: أنها، فيما كان منها مأخوذاً عن أعمال أدبية كـ”قفص الحريم” والطوق والأسورة” و”الجوع” و”اليوم السادس”، إما قد خانت أمانة الرؤية الصادقة لهذه الأعمال، أو أسرفت في الاصطناع والتعقيد لتفاصيلها، أو تحولت بها من مرآة للحياة إلى كاريكاتور زائف لها.

رابعاً: إنها في غالبيتها لم تشف غليلاً، لم تطفئ ناراً ملتهبة في القلوب لم تثر اهتماماً ولو كان قليلاً، لم تظفر بنجاح جماهيري ولو كان ضئيلاً، وكما جاءت ذهبت دون أن تترك أثراً له وزن على مسار السينما في الوطن العربي.

الطوفان.. لماذا؟

ولعل الفشل المذهل الذي كان من نصيب الجوع يستلزم وقفة قصيرة عنده بالذات، في محاولة منا لإلقاء بعض الضوء على أسباب الفشل المزلزل الذي واجه أفلام العام بوجه عام.

في اعتقادي أن “الجوع” فيلم أتيح له من فرص النجاح ما لم يتح لفيلم آخر جاد منذ أعوام.

فمخرجه “علي بدرخان” صاحب “الحب الذي كان” وأفلام أخرى ظفر بعضها بإعجاب الكثير. ونجمته “سعاد حسني” مشهود لها بحضور على الشاشة آسر ساحر للقلوب. ونجمه “محمود عبد العزيز” له في التمثيل منزلة رفيعة لا يرقى إليها إلا القليل الموعود. ومصمم ديكوراته وأزيائه “صلاح مرعي” ذلك الفنان المرموق الذي لعب دوراً كبيراً في النهوض بالمومياء.

فمخرجه “علي بدرخان” صاحب “الحب الذي كان” وأفلام أخرى ظفر بعضها بإعجاب الكثير. ونجمته “سعاد حسني” مشهود لها بحضور على الشاشة آسر ساحر للقلوب. ونجمه “محمود عبد العزيز” له في التمثيل منزلة رفيعة لا يرقى إليها إلا القليل الموعود. ومصمم ديكوراته وأزيائه “صلاح مرعي” ذلك الفنان المرموق الذي لعب دوراً كبيراً في النهوض بالمومياء.

وفوق هذا فهو مستوحى من إحدى حكايات “الحرافيش” للأديب “نجيب محفوظ” وبالتحديد الحكاية التاسعة.

ومع ذلك، فما نكاد نمضي في مشاهدته، حتي يدركنا شيء من خيبة الأمل.. لماذا؟

الأصل والصورة

من المعروف عن حرافيش الأديب الكبير أنها ميلودراما صارخة من عشر حكايات، أولاها “عاشور الناجي” تنتهي به فتوة للحارة دون منازع، مقيماً فتوته على الأصول، ناشراً العدل والكرامة والطمأنينة.

فإذا ما اختفى ولم يعثر له على أثر في بداية الحكاية الثانية “شمس الدين” لم يتوقف الزمن.

فها هي عائلته في الحكايات التالية تمر بحياة محصورة في الحارة، كثرت فيها الفتن والمحن والكوارث، وصرخت فيها النفوس عن مكنونها، فظهر الضعف والقوة، والإخلاص والجبن.

ظهر كل ذلك وأكثر، وإذا الأيام تكشف عن أنيابها الحادة القاسية، ففيضان النيل شحيح، وشبح الجوع يتضخم، ويشيع أن الناس يأكلون الخيل والحمير والكلاب والقطط، وأنهم عما قريب سيأكل بعضهم بعضا.

في هذا الظلام الذي يسود الحكاية التاسعة “سارق النعمة” تخلقت معجزة، فثمة صرة حاوية لطعام تُدَس في أيدي المعذبين بالجوع ، تعقبها همسة تقول من “عاشور الناجي”، وفي الحق كان صاحب صرة الرحمة والهمسة هو “فتح الباب” حفيد الجد المختفي.

لقد كان فتى يرى جده “عاشور” في كل مكان، ينبض في قلبه وخياله، يشتعل في أشواقه وآماله.

ويرى في أجولة الغلال المكتنزة في مخزن أخيه “سماحة” ذي الوجه القبيح حقاً للسائل والمحروم.

وإذن فالصراع الدرامي في “سارق النعمة” إنما يدور بين الأخوين “فتح الباب” و”سماحة”.

وهو في الحكاية ينتهي بانتصار الأول على الأخير عندما سيطر الحرافيش على الحارة تحت قيادة الأخ الأصغر، اقتحموا مخزن “سماحة” الفتوة، نهبوا ما فيه من غلال حتى آخر حبة.

ولم يكتفوا بذلك، بل انهالوا بالطوب على الأخ الأكبر”سماحة” حتى انهار فوق عتبة الدار مسلماً الروح.

وسرعان ما عرف دور “فتح الباب” في المعركة، فتجسد أسطورة ونودي به فتوة للحارة.

ولكنه لسوء الحظ لم يكن يملك قوة جده “عاشور”، فلم يكد يتولى أمور أهل الحارة بالعدل، حتى حدد الأشرار إقامته في مسكنه حيث امتد به الزمن بلا حياة تنصف، ولا موت يسعف.

وذات صباح عُثر على جثته مهشمة في أسفل المئذنة، وقيل أنه آثر التخلص من الحياة بالانتحار وهكذا أنتهت سيرته وجهاده.

التحوير والتدوير

وهنا قد يكون من المناسب بيان كيف تناولت المعالجة السينمائية تلك الحكاية.

بادئ ذي بدء، يُلاحظ أن عنوانها “سارق النعمة” قد تغيّر في الفليم إلى عنوان أبشع هو “الجوع”.

والأغرب أن المؤلف قد أُغفل ذكر اسمه تماماً في عناوين الفيلم وملصقاته، وكأن الحرافيش لقيط بلا مبدع اسمه “نجيب محفوظ”.

والأكثر غرابة أن أسماء أبطال الحكاية قد أدخل عليها هي الأخرى التغيير والتبديل.

فكان أن تحول “عاشورالناجي” إلى “فضل الجبالي” و”سماحة” إلى “فرج” (محمود عبد العزيز) و”فتح الباب” إلى “جابر” (عبد العزيز مخيون) و”فردوس” إلى “ملك” (يسرا).

ومهما يكن من أمر كل هذا التحوير والتدوير في الأسماء الذي يصل إلى حد تعمد الإخفاء، فالأدهى والأمر هو تكليف الحكاية ما لا تطيق بإقحام شخصيات وبافتعال مواقف ونهايات.

عدوى الشباك

ولعل شخصيتي الزوجة الأولى الدميمة (سناء يونس) و”زبيدة” بائعة البطاطا (سعاد حسني) هما أهم شخصيتين جرى إقحامهما على سياق الحكاية بشكل مخل زاد الفيلم تعقيداً وترهلاً.. كيف؟

“ففرج” ذو الوجه القبيح في حكاية “نجيب محفوظ” لم يتزوج سوى مرة واحدة من الجميلة الصغيرة الغنية “ملك” بنت الحسب والنسب، مالكة محل الغلال التي وهبته “عطايا من العذوبة والنضارة، ورغداً من حياة القصور وأساليب المعيشة الرفيعة” أنساه ماضي الفقر والقهر الذي كان يحيط بالحرافيش في الحارة، ولايزال.

“ففرج” ذو الوجه القبيح في حكاية “نجيب محفوظ” لم يتزوج سوى مرة واحدة من الجميلة الصغيرة الغنية “ملك” بنت الحسب والنسب، مالكة محل الغلال التي وهبته “عطايا من العذوبة والنضارة، ورغداً من حياة القصور وأساليب المعيشة الرفيعة” أنساه ماضي الفقر والقهر الذي كان يحيط بالحرافيش في الحارة، ولايزال.

أما زوجة أيام الذل والهوان الأولى فهي شخصية مختلفة أتاح لها صاحب الفيلم وجوداً لم يكن لها في الحكاية.

ويبدو أنه أريد بها استغلال الإمكانيات الكوميدية عند الممثلة التي أدت دورها (سناء يونس) لانتزاع الضحكات.

إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، لأن تمثيلها كان قوامه المبالغة، والافتعال على وجه انحدر بالمشاهد التي ظهرت فيها إلى مستوى مشوب بالابتذال.

ومن المعلوم أن أبغض الضحك ما يقوم على الحط من شأن المرأة بالسخرية السوقية منها.

وجابر”سارق النعمة” لم يٌكتب له في الحكاية أن يتزوج إلى يوم العثور عليه منتحراً.

بطاطا وثورة

إلا أنه في الفيلم وقع منذ البداية في حب بائعة البطاطا “زبيدة” التي تعترف له بأن أحد الفتوات قد اعتدى عليها، فيذهب إلى المعتدي الآثم: مطالباً إياه بإصلاح غلطته في حقها بالزواج منها دون جدوى.

ويمضي الفيلم فإذا بهذا المعتدي يُقتل في معركة بين الفتوات تصادمت فيها النبابيت وسالت الدماء، حتى انتهت “بفرج” منتصباً بين الحرافيش زعيماً بلا منافس.

وإذا بسارق النعمة يصلح غلطة الفتوة المقتول، فيتزوج من حبيبة العمر بائعة البطاطا الحامل سفاحاً غير حافل ولا مكترث.

ويمضي الفيلم هكذا على شر حال حتى يضبط متلبسا بانتحال شخصية جده “الجبالي” وبسرقة النعمة، فيأمر أخوه “فرج” بتعليقه من قدميه في السقف حتى تُصفى روحه نقطة بعد نقطة.

وهنا تتحول “زبيدة” بائعة البطاطا إلى امرأة ثورية، تحرض الحرافيش على العصف بقصر الذي طغى حيث تعثر على زوجها معلقاً، مدلي الذراعين، مغمى عليه بين الحياة والموت.

الطريق إلى جهنم

الطريق إلى جهنم

وطبعاً لا ينتهي الفيلم بسارق النعمة ميتاً كما في الحكاية، وإنما حيٌّ يُرزق في أحضان بائعة البطاطا التي استحالت داعية لإعداد النبابيت والاستعداد لمواجهة قوى الاستغلال الباغية.

وقد يكون من الخير هنا أن نلاحظ أخيراً أن الفيلم لا هو بالواقعي ولا هو بالمتجاوز لها، تحليقاً في آفاق الخيال وإنما هو شيء بين الإثنين يملأ النفس حيرةً وسأماً.

وأن شخصياته كثيراً ما ابتذلت من قبل في أفلام مدارها عالم الفتوات، آخرها حرافيش حسام الدين مصطفى والتوت والنبوت.

ولربما هذا- مع أزمة السينما- هو الذي أوقع “الجوع” في هاوية إعراض الناس عنه.

ورغم ذلك فالفيلم يستحق المشاهدة لأمرين، أولهما ديكورات الحارة والملابس التي أبدعها خيال صلاح مرعي.

والثاني.. ولعله الأمر الأهم- هو تأمل كيف ترتطم النوايا الحسنة في السينما بجدار الأفق المسدود.