إذا كانت 1984 سنة “اورويل” ونبؤته السوداء، فهي بالنسبة للسينما المصرية سنة الكلام عن “فاطمة” وساحات القضاء، وبالنسبة للسينما العالمية سنة “كارمن” المرأة الحرة المرة ومأساة الرجال معها.

الثابت أن الأحداث السينمائية عندنا قد بدأت في ساحة القضاء بطعن “لنادية الجندي” ضد حكم لمحكمة القضاء الإداري رفعته أمام المحكمة الإدارية العليا طالبة فيه الحكم بالافراج عن درّتها الحبيسة “خمسة باب”.

ومن بعده بادرت نقابة السينمائيين إلى إقامة دعوى أمام محكمة جنح عابدين طالبة فيها الحكم بمصادرة فيلم أمريكي عن “السادات” أينما كان ومعاقبة المسئولين عن إنتاجه في هوليوود أشدّ عقاب.

ثم بادر نفر من المحامين إلى إقامة دعاوي كثيرة أمام القضاء الجنائي بطول مصر وعرضها طالبين في غضب الحكم بالقبض على “الافوكاتو” حياً أو ميتاً ومجازاة كل من أسهم في تمويله وإنتاجه وإخراجه وتمثيله ولو بنصيب قليل.

زوبعة الفنجان

وما أن هدأت هوجة التقاضي هذه أو كادت إلا وكانت السحب تتجمع داكنة منذرة بزوبعة قد يطلق عليها المؤرخون “زوبعة الخادمة ” (نادية الجندي).

إذن فالسينما على أرض مصر كانت مشغولة طوال 1984 بالكرّ والفرّ في ساحات القضاء وبزوابع نادية الجندي وجبروتها (يلاحظ أن السنة تنتهي بفيلم لها اسمه “جبروت امرأة” وأن سنة 1985 قد تبدأ بفيلم آخر لها أطلقت عليه اسم “طماطم والبلطجي”.

وعلى كُلٍ، فما تقدم ذكره من أحداث غريبة لم يكن وليد صدفة، فليس في عالم السينما شيء اسمه المصادفة.

ذلك أنه من المسلمات أن كل سبب مسبب وأن لكل معلول علة.

ومن ثم فهذه المشاحنات والزوابع إن هي إلا إفراز السينما المصرية وثمرة مصدرها وعجزها عن مسايرة روح العصر.

حكمة مجرب

ورغم ما تقدم فثمة ظواهر إيجابية في رحلة السينما عبر 1984 لعل أهمها أن تعود “فاتن حمامة” إلى الشاشة في فيلم “ليلة القبض على فاطمة”.

وعن تمثيلها في هذا الفيلم والجهد الذي بذلته – وهو جهد عظيم – لتغطية ثغرات الضعف والركاكة في القصة والسيناريو والحوار نذّكرها بما كان يقوله المخرج الراحل “عبد الرحيم الزرقاني” للممثل إذا ما أحسن أداء نص لا قيمة له.

كان يقول له ناصحا: “احسنت.. إلا أنك نفخت رئتيك في باطل”. وأن تتاح الفرصة لسمير سيف أكثر مخرجي الجيل الأول المتخرج في معهد السينما عشقاً للفن السابع ومعرفة بقواعده وأصوله كي يخرج ثلاثة أفلام أهمها ولاشك “آخر الرجال المحترمين”.

وحكاية آخر أفلام “سيف” – وهو فيلمه التاسع – مستوحاة مما يحدث كل يوم في القاهرة بعد أن تضخمت فتحولت إلى مدينة بدينة مترهلة تسقط فيها الأحلام وتغتال الزهور.

فلا يمرّ يوم أو بعض يوم إلا ونقرأ نبأ اختفاء طفل أو نسمع خبر العثور على جثة طفلة مشوهة بين الخرائب والأطلال.

وتمرّ الأيام ويصبح الطفل المفقود أو الطفلة المقتولة نسياً منسياً.. يهمل شأنها وكأن شيئاً لم يحدث.

من هذا المخزون الهائل من الفواجع المنسية اختار كاتب السيناريو “وحيد حامد” مادته، تفتق ذهنه عن فكرة نسج من حولها موضوعاً ساحراً ساخراً دبج له حواراً لاذعاً يقطر رقة ومرارة.

ومن خلال مشاهد قصيرة سريعة الايقاع، وبفضل خبرته في التشويق وفي تحريك الممثلين وفي اختيار مواقع الأحداث استطاع المخرج “سيف” أن يقول في نقد المجتمع وأمراضه الشيء الكثير.

حصاد العواصف

ومن اللازم هنا – ونحن في مجال الكلام عن الايجابيات – التنوية بفيلم المخرج “محمد خان” (الحريف) تمثيل “عادل إمام” و”فردوس عبد الحميد” وذلك لطابعه المتميز وأسلوبه الخاص جداً.

وبفيلمه الآخر “خرج ولم يعد” لخروجه من مهرجان قرطاج متوجاً بالجائزة الثانية ولحصول بطله “يحيي الفخراني” من نفس المهرجان على جائزة أحسن ممثل.

ومن أفلام “1984” التي يجدر الإشارة إليها “بيت القاضي” لجرأة موضوعه بفضل سيناريو مأخوذ عن قصة لإسماعيل ولي الدين أحسن كتابته “عبد الحيي أديب” وأساء إخراجه “أحمد السبعاوي”.

و “أيوب” لنجاح مخرجه “هاني لاشين” في توظيف “عمر الشريف” – وقد دخل مرحلة الكهولة – لأداء دور رجل أعمال يتجرع عبودية الشلل ومرارة الفشل.

و”الأفوكاتو” لابتعاد صاحبه “رأفت الميهي” به كل البعد عن الشكل التقليدي للفيلم الكوميدي ففيه كسر لكثير من مفرداته، هروب من لغة سينما لا تقول شيئاً.. لا تعني شيئاً.. لا تنقل حرارة ولا رطوبة.. هو أقرب إلى الكوميديا المجنونة التي ابتدعها “ميل بروكس” في “الأسرجة الملتهبة” و”فرانكشتين الصغير” و “وودي آلن” في “اخطف الفلوس واجري” و”موز” و”الحب والموت”.

وهذا النوع من الكوميديا يتسم بانفراط مسبحة الحبكة الروائية وبافتقاد الرسم العميق للشخصيات، فضلاً عن الدوران حول شخصية واحدة عدوانية لابد أن ينتهي الفيلم بها فائزة منتصرة.

وهي في “الأفوكاتو” شخصية “حسن سبانخ” يؤديها “عادل إمام”.

فسبانخ وحده دون شريك يطلق النكات والقفشات وبه وحده دون القصة، تتحدد معالم الفيلم بناءً وايقاعاً.

ونظرة سريعة على فيلم “رأفت الميهي” تؤكد أن الخيال حلّق به إلى عالم اختلط فيه الواقع بالحلم.. والممكن بالمستحيل، عالم عجيب وقائعه الغريبة اتخذت وسيلة – ليس إلا – لكشف عالم مجنون.. مجنون.. وتخفيف وطأته بالتعرية له..

المخرج الغائب

وفوق كل هذا يلزم الوقوف قليلاً عند الفيلم التسجيلي “انقاذ” لصاحبه المخرج الشاب “مختار أحمد حسن”.. لماذا؟

لأنه عندي الفيلم الذي أنقذ سمعة السينما المصرية في مهرجان قرطاج من عارالسقوط. فلولاه لما فازت أقدم وأقوى سينما في الوطن العربي بأية جائزة كبرى ذات قيمة. ولخرجت من المولد تجر أذيال خيبة الدخان الذي لا يطير.

ومع ذلك فعندما نودي على المخرج الشاب كي يسلم جائزة “التانيت الذهبي” لم يصعد إلى المنصة أحد. ساد صمت الانتظار طويلاً. وإذ بموظف إداري من العاملين بوزارة الثقافة يصعد الدرجات مزهواً لاستلام الجائزة نيابة عن المخرج الغائب وتساءل الحضور لماذا؟

وكانت الإجابة أن صاحب “انقاذ” متخرج في معهد السينما حديثاً. وأن أمثاله لا مكان لهم في المهرجانات.

وقد تبين بعد ذلك أن المخرج الغائب ذهب إلى المسئولين الإداريين بالوزارة المذكورة مشاغباً مطالباً بحقه في مرافقة فيلمه إلى قرطاج.

ولكن أحداً لم يعره التفاتاً وبدلاً منه ونيابة عنه سافروا وأضاعوا عليه فرصة العمر أن يتلقى بيديه الجائزة الذهبية. أن يندهش – ومن شدة الفرح – يحتضن المستقبل.

والمخرج الغائب يعرض فيلمه لمأساة انهيار المباني القديمة وتوفير السكن لمن أصبحوا معذبين بلا مأوى.

و “إنقاذ” يبدأ بانهيار منزلين ثم القطع على عناوين الصحف تشير إلى عدد الضحايا. ومع خلفية موسيقية تتحرك الكاميرا صامته تتجول بين أنقاض المنازل المنهارة وأطلال الوجوه المشردة. ومنها تنتقل إلى الخيام التي أصبحت لهم مأوى بل قل جهنم وبئس المصير.

وفي الدقائق العشر التالية الباقية من “انقاذ” تطرق آذاننا أصوات آتية من خارج الكادر تحمل شكاوى النساء والرجال ممن تم ترحيلهم إلى منازل أقرب إلى الكهوف شيدت في منطقة جبلية نائية تتقطع أنفاس الناس كلما تسلقوها صعوداً إلى حيث المستقر الأخير.

خلاصة الخلاصة أذن أن السينما المصرية سنة 1984 في وضع مهزوز، الجيد من أفلامها قليل يعد على أصابع اليد الواحدة لم ينقذ سمعتها سوى فيلم قصير من أربع عشرة دقيقة فقط لا غير.

والأفق خال من أيه مؤشرات على أنها بمستطيعة في المستقبل القريب على تجاوز الغوغائية والتحرر من داء الاستسهال وبكل تأكيد فهي بدون هذا التجاوز والتحرر لا تستطيع أن تفتح فتحاً عظيماً أو تنجز إنجازاً يترك أثراً…

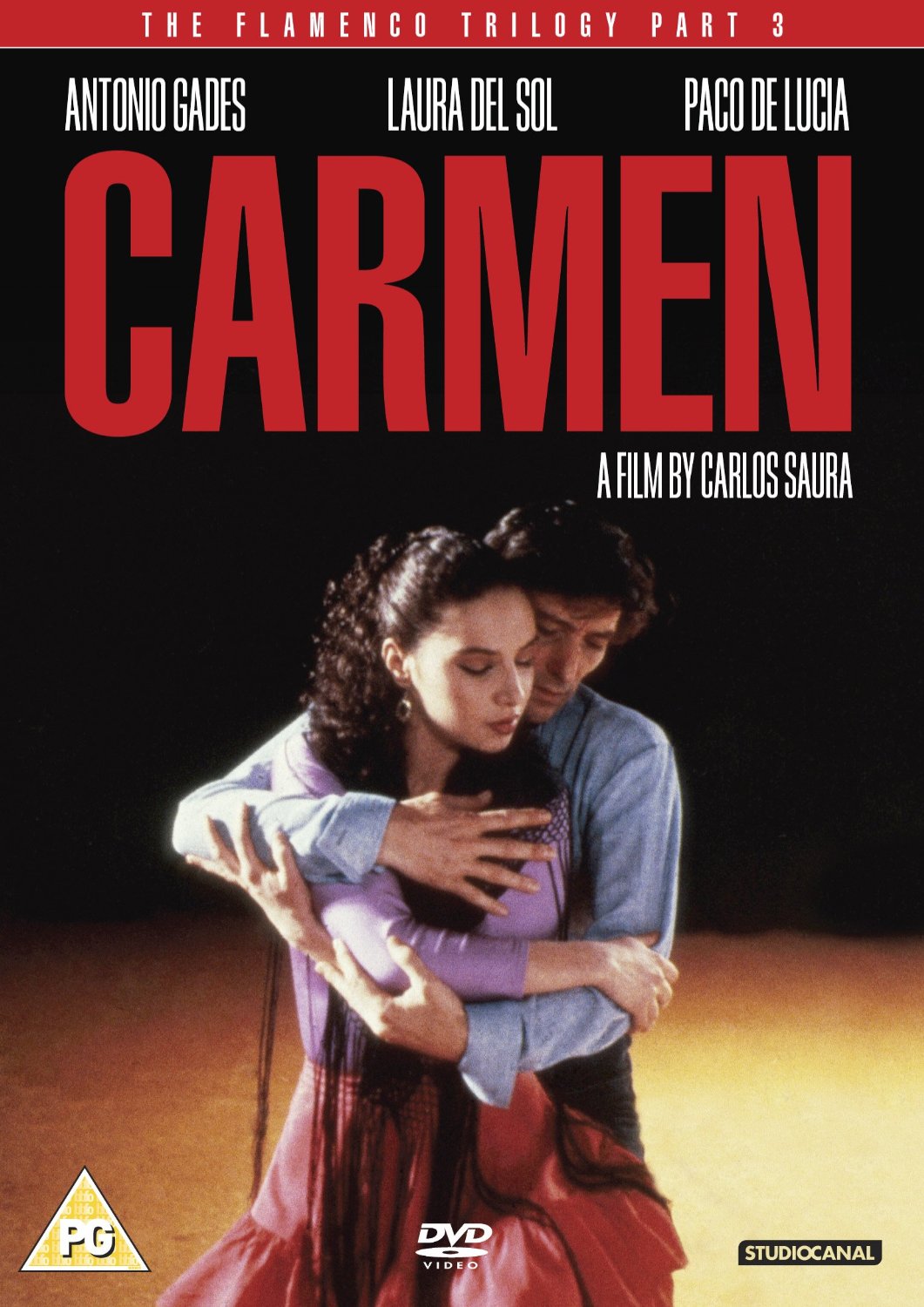

ظاهرة كارمن

فإذا ما انتقلنا إلى السينما العالمية فسنجد أنفسنا أمام ظاهرة عجيبة تستوجب الوقوف والتأمل.

مع بدايات 1984عرض للمخرج السويسري “جان لوك جودار” فيلم “الاسم الأول.. كارمن” بعد ذلك بأسابيع قليلة عرض للمخرج الأيطالي “فرانشسكو روزي” فيلم تحت اسم “كارمن” فإذا ما تذكرنا إنه – قبل ذلك بأشهر معدودة – عرضت أربعة أفلام تدور حول كارمن لوصل عدد الأفلام المستوحاه من مأساتها خلال أقل من عام إلى ستة أفلام.

ومن هنا لا يملك المرء إلا أن يتساءل لماذا كارمن؟ لماذا هذا التهافت من قبل السينما العالمية على حكاية هذه المرأة بالذات؟

لماذا يقبل أربعة من ألمع مخرجي أوروبا وأكثرهم موهبة “كارلوس ساورا” من أسبانيا و “روزي” من إيطاليا و “جودار” من سويسرا و “بيتر بروك” من “انجلترا” على سيرة هذه الغجرية من الأندلس يستلهمون وحي الابداع؟

بل لماذا يصل الأمر بأحدهم “بروك” إلى حد أن تشتبك حياته بحياة غانية اشبيلية، فتذهب به الخيالات مذاهب شتى تدفعه إلى أن يخرج في وقت واحد ثلاثة أفلام عن سحرها كيف يستحوذ على الرجال؟

هل كل هذا لأنها امرأة حرة تسمع صوت القلب، لا تحيد عما يرغب ويريد. ومن هنا وقفة الاعجاب بها والتأييد؟ أم لأنها امرأة مرة تندفع وراء نداء الجسد بشهواته ولذاته. ومن هنا الخوف من بهيج السموم وضرورة التحذير؟ أم لأسباب أخرى لا علاقة لها لا بذاك ولا بهذا؟

بداءة من هي هذه الغانية اللاهية ملهمة المخرجين الأربعة الكبار؟ ما حكايتها؟

الحب والموت

لو رجعنا إلى ما كتبه عنها الأديب الفرنسي “برسبير ميراميه” في أقصوصة تحمل اسم “كارمن” لما وجدنا أنفسنا أمام شيء كثير جدير بالذكر، فالأقصوصة تدور حول غجرية ساحرة أو فاجرة تدفع عسكرياً “دون جوزيه” إلى أن يجرع مرارة حبها معصورة من قلبه، تمتلكه حتى تكاد تسلخه عن نفسه، تثير فيه الغيرة إلى مدى يدفعه إلى حد اختيار الخلاص منها قتلاً.

فإذا ما انتقلنا إلى الأوبرا المستوحاه من الأقصوصة كما كتب كلماتها “هنري ميلهاك” و “لود فيك مالفر” وأبدع ألحانها الموسيقار الفرنسي “جورج بيزيه” لصادفنا عملاً فنياً كبيراً بفضله تحولت “كارمن” إلى رمز مزدوج للحب والموت ثم إلى أسطورة غرام وانتقام.

سحر الأصالة

نحن في “اشبيليه” بأزقتها البيضاء الضيقة الملتوية، شذاها تتشربه المسام الجدران تشع أصالة وقدماً، الجو مشبع بأنغام الفلامنجو والحب وحطام الأحلام.

أمام مصنع تبغ، العاملات يتسكعن مستعرضات المفاتن، يدخن، يتبادلن عبارات الغزل مع فتية لا حديث لهم ولا سؤال إلا عن أكثرهن صيتاً، الكارمنسيتا “الغجرية”.

وما أن تظهر إلا ويتدافع من حولها الفتية اشتياقاً واشتهاءً.

ولكن أحداً منهم لا يثير، لا يطير بها هياماً إنها جميلة تعرف أنها جميلة.. مرغوبة تعرف أنها مرغوبة إلا من العسكري “دون جوزيه” الوحيد المتعالي الذي لا يسعى إلى جمالها يحييه.

إذن لابد من إشعال النار في قلبه، من جعل أنفاسه ملتهبة راقصة مع أنفاسها .. كيف؟

هنا تنطلق حنجرتها بكلمات أغنية “الهابانيرا” الشهيرة – وهي المفتاح لفهم شخصيتها – “الحب طير متمرد، ما يعرف الحدود ولا القيود، إن كنت ما بتحبني، باحبك، وإن حبيتك ياويلك”.

ومع نهاية هذه الكلمات الطلقات تلقي إليه بوردة حمراء تغري بها القلب، تجعله يهيم ويستسلم، يشتعل ويذوب.

مجنون كارمن

وتبدأ المحنة فبعد أن قطف “دون جوزيه” الثمرة المحرمة، تذوق حلاوتها، يريد من التي ألهته عن واجبه، صرعته، يريد منها أن تبقى رفيقة الحياة حتى نهاية العمر.

ولكن هيهات لقد غاب عنه أنها امرأة متقلبة، لا تستقر على حب واحد، تستبدل الرجال كما تستبدل حذاء بحذاء.

وفي ختام الأوبرا يصل به الهوان إلى حد استعطافها، تسول حبها بعد اتهامه لها بخيانته مع مصارع الثيران “اسكاميللو”.

فإذا ما تهدّدها بالموت، سخرت منه غير مبالية متحدية. “كارمن لا تركع أبداً.. كارمن ولدت حرة، وحرة تموت”.

ثم اندفعت إلى حيث عشيقها الجديد في حلبة المصارعة ينازل الثور منتصراً.

يغلي الدم في عروق العاشق المهووس، يقطع الطريق عليها، يغمد خنجره في قلبها، يلقي بنفسه على جسدها الذي تبخرت منه الحياة منتحباً صائحاً: “آه كارمن.. كارمن حبيبتي”. باختصار هذه هي الحكاية.

وعندما ووجه “ساورا” المخرج الأسباني الذي بدأت به حمى “كامن” في السينما بنفس السؤال السابق طرحه في البداية “لماذا كارمن”؟ جاءت إجابته سريعة قاطعة “ولم لا؟”

“أنها حكاية تقطر جمالاً، يمتزج فيها سحر الأندلس بعطر الفن.”

الأسطورة والواقع

فمنذ أن كنت صغيراً واسم كارمن له عندي دلالة خاصة، لا أعرف لماذا كنت أتخيله مرتبطاً بصورة فتاة أندلسية شعرها الفاحم ينسدل محيطاً بوجه خمري تزينه شفاه ممتلئة وعيون كعيون المها.

كنت وأنا تلميذ عندما أسمع “كارمن” أتصورها فتاة رائعة الجمال، قوية الإرادة.

الآن كبرت الفتاة، أصبحت امرأة كاملة الأنوثة، تسكن عالم الأساطير.. لها فيه ما “لفاوست” من منزلة ومقام وما “لدون جوان من سلطان”.

أما المخرج الايطالي “روزي” فقد تصورها امرأة جمالها لا يلفت الأنظار. تفيض أنوثة، تشع سحراً غامضاً، تغير على حريتها، تعتبر أي مساس بها مساساً بكرامتها. وفوق هذا فهي بحكم طبعها الشرس المتميز، تدفع بالرجل الذي يهيم بها إلى الثأر لكرامته الجريحة بقتلها.

وللمخرج العبقري “جودار” رؤية لكارمن خاصة جداً إنها عنده أسطورة أنثوية كبرى.

وعنها يقول: “أشعر أن كل واحد منا يعرف حدوته “كارمن” ولكن أحداً لا يعرف ما حدث بين “دون جوزيه” و “كارمن” بالتفصيل.

الكل يعرف كيف بدأت الحدوتة وكيف انتهت ولكن أحداً لا يعرف الوقائع متسلسة من البداية وحتى النهاية بحدثها الفاجع.. إذا كانا في المطبخ معاً فماذا قالا، وإذا كانا في السيارة فماذا دار بينهما من حديث.

ومهما يكن من أمر فالمشهور المذكور عن كارمن في فيلم “جودار” الحاصل على الجائزة الكبرى لمهرجان فينيسيا، إنها فتاة عصرية تلبس البلوجينز، تغري من يسكر بنشوة حبها بسرقة المصارف، بارتكاب أشياء أخرى تسحبه إلى طريق تحف بها المهالك.

الحيرة والخوف

يبقى المخرج الانجليزي “بروك” لقد ذهب مع كارمن بعيداً… فصنع لها أفلاماً ثلاثة لأنه كان حائراً كيف يرسم شخصيتها، أي وجه لها يختار، أيرسمها امرأة مدنسة بالجنس تعيش به وله، أم امرأة تعشق حريتها لا تقبل لها بديلاً، أم امرأة ترمز إلى القدر المحتوم.. استسلام الحب للموت على الدوام.

والآن عود إلى نفس السؤال الذي مازال يبحث عن إجابة.. لماذا كارمن؟

في اعتقادي أننا لو تأملنا الجو الفكري والنفسي العام الذي جرى فيه إخراج أفلام “كارمن” الستة وغصنا في الأعماق لتكشف لنا أنه جو مشحون بالتخوف من تحرر المرأة، بالشعور إن خطأً أو صواباً بأن هذا التحرر إيذان بأن وقت أفول مملكة الرجل قد حان.

فكارمن، كما هو معروف، نموذج بارز للمرأة المتحررة المميتة.

رمز يرتكز على مبدأ أساسي هو أن الرجل ضحية المرأة. أسطورة تشير إلى الجحيم القديم الذي ينتظر أدم فيما لو عاد الميزان فمال لصالح حواء.

وأغلب الظن أن المخرجين الأربعة – وكلهم رجال – يعانون من عقدة الخوف هذه.

ومن هنا هوس كارمن !!