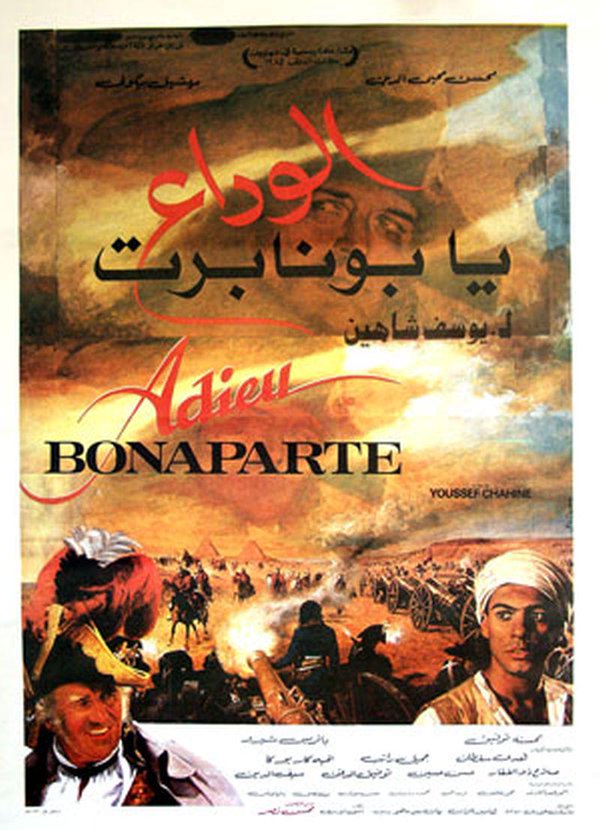

لو كان عنوان فيلم “يوسف شاهين” القادم “إلى الجحيم يا بونابرت” بدلاً من “الوداع يا بونابرت” لاطمأن القلب فالوداع كلمة لا تُقال عادة إلا لمن كان عزيزاً على النفس، فراقه يُعذب القلب ويُضني الفؤاد.

وبونابرت لم يُفلح في كسب حب العرب.. لا عرب مصر، ولا عرب الشام.

توقع الترحاب.. أن تتكرر مشاهد الأفراح في إيطاليا التي احتفلت به غازياً مُحرراً. أن يُقابل هو وجنده وعلماؤه من الشعب العربي في القطرين بالأحضان والورد والريحان. ولكن ما أن نزلت قواته على الساحل المصري إلا وخاب ظنه وتبخرت أحلامه.

توقع الترحاب.. أن تتكرر مشاهد الأفراح في إيطاليا التي احتفلت به غازياً مُحرراً. أن يُقابل هو وجنده وعلماؤه من الشعب العربي في القطرين بالأحضان والورد والريحان. ولكن ما أن نزلت قواته على الساحل المصري إلا وخاب ظنه وتبخرت أحلامه.

قاومت الإسكندرية وعَبّرت عن مقاومتها تحت قيادة حاكمها السيد/ محمد كريم- وهو من الأشراف- كتب بونابرت في تقرير مرفوع منه إلى حكومة الإدارة، “أن كل بيت كان قلعة” و”أن هذه الأمة تختلف كل الاختلاف عن الفكرة التي أخذناها من رحلاتنا. إنها أمة هادئة، باسلة، مُعتزة بنفسها”.

وكتب “ميييه”- وهو جندي اشترك في الهجوم على المدينة- في مذكراته: “ظننا أن المدينة استسلمت وشدّ ما أدهشنا أن ينهال علينا رصاص البنادق ونحن نمر أمام أحد المساجد، فأمرنا قائد اتفق وجوده هناك أن نقتحم باب المسجد ولا نُبقي على أحد فيه. وهكذا هلك الرجال والنساء والأطفال بحد السناكي”.

قصة المدينتين

قاومت القاهرة. وعن مقاومتها يقول “الجبرتي”: صعد “عمر مكرم” إلى القلعة فأنزل منها بيرقاً كبيراً سماه العامة البيرق النبوي، فنشره بين يديه من القلعة إلى بولاق، وأمامه وحوله الآلاف من العامة بأسلحتهم التي هبّوا ليقاوموا بها الغزاة.

وكتب “مالو” أحد أعضاء اللجنة الخماسية التي أناط بها بونابرت مهمة الإستيلاء على المدينة “أنه لما هبط الليل دخل الضباط الخمسة القاهرة تحرسهم سريتان من المشاة على عزف الموسيقى. وكان سكانها 300.000 نسمة. ولم نلتق إنساناً واحداً في طريقنا.. ولم يدلنا على وجود الأهالي غير صرخات النساء المتصاعدة من جميع المنازل”.

وكتب “مالو” أحد أعضاء اللجنة الخماسية التي أناط بها بونابرت مهمة الإستيلاء على المدينة “أنه لما هبط الليل دخل الضباط الخمسة القاهرة تحرسهم سريتان من المشاة على عزف الموسيقى. وكان سكانها 300.000 نسمة. ولم نلتق إنساناً واحداً في طريقنا.. ولم يدلنا على وجود الأهالي غير صرخات النساء المتصاعدة من جميع المنازل”.

بداية النهاية

قاومت عكا.. أمام أسوارها كان الاندحار الأول بداية نهاية الطاغية في سهول روسيا وتحت ثلوجها، تتقلص بها إمبراطورية الاستبداد إلى جزيرة صغيرة نائية في المحيط يتذكر منها الإمبراطور الأسير جرائمه، يجتر أحزانه وأشجانه إلى أن يجيئه الموت وحيداً.

تحت أسوار قلاعها الباسلة تهشمت ذراع الجنرال “كفاريللي” اثر إصابتها بقذيفة مدفع تركي.. ما لبث بعد بتره أن أصيب بحمّى شديدة وبدأ يعالج سكرات الموت.

وعندما سأل بونابرت سكرتيره “كيف حال كفاريللي” أجاب “لقد أشرف على نهايته”.

وعندما سأل بونابرت سكرتيره “كيف حال كفاريللي” أجاب “لقد أشرف على نهايته”.

وفي وصف كفاريللي كتب “الجبرتي” “كفرلي المُسّمى بأبي خشبة.. وهو يمشي بها بدون معين ويصعد الدرج ويهبط منها أسرع من الصحيح، ويركب الفرس ويرمحه وهو على هذه الحالة، وكان من جملة المُشار إليهم فيهم، والمدبر لأمور القلاع وصفوف الحروب، ولهم به عناية عظيمة واهتمام زايد..”

الأعرج والأعور

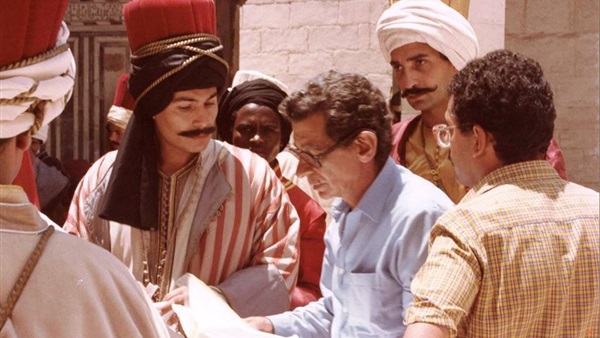

وحول هذا الجنرال العالم الأعرج تدور أحداث فيلم يوسف شاهين وجوداً وعدماً. وهنا- ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين- لا يسعني إلا أن أتذكر جنرالاً عالماً أعوراً لعب هو الآخر- وبعد مُضي زُهاء قرنين من عمر الزمن على حملة بونابرت- دوراً مُشابهاً كدور كافاريللي في بر مصر والشام.. هذا الجنرال العالم اسمه موسي ديان.

ويوسف شاهين في فيلمه يحاول أن يرد الاعتبار إلى هذا الجنرال الذي كان موته بعد بتر يده تحت أسوار عكا إيذاناً باندحاره وتراجعه مع فلول جيشه المهزوم من الشام إلى القاهرة، وبانحسار مد الاستعمار الفرنسي في المشرق العربي- ولو إلى حين.

أهلاً بالاستعمار

ومما يؤيد أن رد الاعتبار هو القصد من الفيلم الذي هو انتاج فرنسي مصري مشترك ذلك الحديث الخاص المنشور في مجلة “اليوم السابع” “الإثنين 10 أيلول- سبتمبر 1984”.

ففي هذا الحديث وجّه “خميس الخياطي” إلى “يوسف شاهين” السؤال الآتي: “عنوان فيلمك هو “الوداع يا بونابرت” ولكن عند قراءة السيناريو كان بالإمكان تسميته “أهلاً بكافاريللي” لماذا أهملت قليلاً شخصية بونابرت؟”

ففي هذا الحديث وجّه “خميس الخياطي” إلى “يوسف شاهين” السؤال الآتي: “عنوان فيلمك هو “الوداع يا بونابرت” ولكن عند قراءة السيناريو كان بالإمكان تسميته “أهلاً بكافاريللي” لماذا أهملت قليلاً شخصية بونابرت؟”

وعلى غير عادته جاءت إجابته واضحة صريحة إذ قال “هذا طبيعي.. فالاستقبال الحسن ليس موجهاً لكافاريللي فقط بل لكل إنسان لا يأتي إلى بلدي بنية احتلاله، اغتصاب فكره أو استعماره، بل يأتي ليُقيم معي علاقة شاملة، علاقة عطاء وأخذ.

أرى أن العلاقة المستحسنة بين بلدين هي القائمة على هذه النظرة حتى وإن مرا في مرحلة المُستَعمَر والمُستَعْمِر.. علاقة التَسّلط هذه قصيرة.. فالشيء الذي لا يأتي عليه الزمن هو التفاهم القائم على الحب. فعندما تنظر إلى الحروب القائمة حولنا والكراهية المهيمنة على العالم تعرف ما هي قيمة الحب الحقيقية”.

العطاء الكبير

إذن هذا الجنرال المُدبر لأمور القلاع وصنوف الحروب، والذي تعتني به الحملة عناية عظيمة وتهتم به اهتماماً زائداً. والذي بدأ بموته تحرر العرب شواماً ومصريين من رقة الاحتلال الفرنسي- هذا الجنرال في رأي يوسف شاهين قد جاء إلى الوطن العربي لا بنية الاحتلال، وإنما بنية إقامة علاقة شاملة.. علاقة عطاء وأخذ مع العرب.

وعطاء كافاريللي أو بمعنى أصح الحملة الفرنسية لنا هو العلم.. رفع المُعاناة عنّا نحن العرب الأجلاف بنشر المعرفة وفلسفة التنوير بين صفوفنا بإدخال المخابز.. المطابع.. طواحين الهواء.. وما إلى ذلك من عجائب الغرب وغرائبه.

ومقابل هذا العطاء لا يريد كافاريللي سوى الحب. فهو وفقاً لسيناريو الفيلم كما قرأته في نسخته الفرنسية التي لم يجر تسليمها إلى الرقابة المصرية إلا بعد الإنتهاء من تصوير المشاهد الخارجية.. رجل عاشق لمصر.. متغزل بها وبسواد عيون غلمانها.

وبينما هو يحتضر أمام قلعة عكا قريباً من نهاية الفيلم تنفك عقدة لسانه بكلمات أخيرة تقطر بحب مصر.. وحب الوسيم “علي” أحد أبنائها المتفرنسين.

وطبعاً الحقيقة التاريخية عكس هذا الهراء تماماً- فكافاريللي- وهو يُشرف على النهاية- طلب إلى “يوريين” سكرتير “بونابرت” أن يقرأ عليه مقدمة “فولتير” لكتاب “مونتسكييه” “روح القوانين” ثم أدركه النُعاس.

وعندما سمع بونابرت هذه الرواية على لسان سكرتيره عقب “عجباً! أراد أن يسمع هذه المقدمة هذا مضحك”!!

التاريخ المُفترى عليه

وافتراء سيناريو “يوسف شاهين” على التاريخ لا يقف عند حد. فهو في الوقت الذي يُركز الأضواء على “كافاريللي” باعتباره إنساناً وهاباً لخير المعرفة والعلم، كارهاً للحرب، صانعاً للسلام. لا يخشى أن يُفصح عن حبه حتى ولو كان من نوع الحب الشاذ المستحيل.

نجده لا يهتم بمشايخ الأزهر الذين تزعموا ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي.

نجده لا يهتم بمشايخ الأزهر الذين تزعموا ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي.

فإذا ما استفسر منه خميس الخياطي في محاوراته عن السر في هذا الإهمال لشأن هؤلاء القادة البواسل رغم أن كتب التاريخ تقول أن تلك الثورة نشبت تحت قيادة مشايخ الأزهر مثل الشرقاوي والسادات. إذا به ينسى أو يتناسى أنه اختار بطلاً لفيلمه واحداً من أهم جنرالات الحملة الفرنسية وأكثرهم خطورة في مجال المعارك..

وإذا به يقول: “إننا نبحث دائماً عن البطل. لماذا يجب أن يكون قواد ثورة كاملة وحملة عجيبة أسماء أشخاص مُعينين؟ لماذا لا تكون هذه القيادة جماعية؟

إذا كان لي أن أجيب عن هذا السؤال الآتي من الذي كان نابغة تلك الأيام؟ أقول: لا أحد بالتحديد، كل الناس غرقت نوعاً ما في الخداع.

ولكن الذين خرجوا من ديارهم بدون سبب وماتوا هؤلاء هم الأبطال.

لا يمكن أن أحكي قصة مشوار حضاري من خلال علاقة بين قائدين. بالنسبة لي المسألة أكبر بكثير من كل هذا.. الشعوب التي دفعت الثمن هي التي تهمني.

والجندي المجهول أهم من أكبر قائد.

هؤلاء القادة كانوا مجانين، لذا أدير وجهي عنهم وأهتم بأبطال الحياة اليومية الذين يتحملون شجاعة كل يوم.

فيلمي هو لقاء بين حضارتين لذا عنوانه هو الوداع يا بونابرت.

والتوديع هنا لشخص بونابرت.

إن تبادل العطاء بين المصريين والفرنسيين أهم من شخصيات بونابرت والمشايخ. حصيلة فيلمي هي من أعطى لمن؟.. وماذا أعطاه؟

لقد تغير كافاريللي في الفيلم وعرف أن ما يقدمه قد يخلده. قدّم معرفته لشاب في سن السابعة عشرة ولكنه مُتحضر ويحب معدات علم الفلك.

وعندما يعرف “علي” أن كافاريللي قدّم له شيئاً ثميناً يشكره بقوله “لقد كنت أستاذاً طيباً” فَيُجِيبُه كافاريللي “سيدي أنت متواضع” ذلك لأن كل واحد قدّم شيئاً للآخر.

الشيء الذي أريد أن أقوله هو ليس في إمكان أحد أن يعيش في معزل عن الآخر. وأول ما يلاحظ على هذه الإجابة الطويلة جداً أنها جاءت منطوية على تناقض صارخ. فهو فيها يعترف بأهمية دور الفرد “كافاريللي” وينكرها في آن واحد.

نوم العقل

وهذا التناقض يرجع إلى كون عقل يوسف شاهين يتعامل مع الممكنات الذهنية لا مع المعطيات الواقعية.

ففي تصوره، ومن منطلق مفهوم فوضوي، أن التاريخ إنما يتحرك بفعل الجماهير وحدها ودون أن يكون للفرد أدنى دور.

وعلى كُلٍ، ودون الدخول في تيه عقل صاحب “الوداع يا بونابرت”- وهو عقل غير قادر على تدشين قطيعة مع نموذج الاستعمار الغربي وبالذات النموذج الفرنسي المعاصر، فالقدر المتيقن من خلال الاطلاع على كل من حوار “اليوم السابع” وسيناريو الفيلم المطبوع بلغة الفرنسيس أن يوسف شاهين يحاول في فيلمه أن يلتمس للحملة الفرنسية وجهاً حضارياً.

فهو يعتبرها مشواراً حضارياً تم أثناءه تبادل العطاء بين المصريين والفرنسيين. ولست أدري كيف تحولت الحملة الفرنسية إلى مشوار حضاري؟ ما هي العصا السحرية التي أدت إلى هذا التحول المُعجز؟

من المعروف أن الحملة الفرنسية على المشرق العربي لا تختلف من ناحية أهدافها الاستعمارية عن حملات فرنسية مماثلة على الهند الصينية.. الجزائر.. تونس.. المغرب.. وموريتانيا..

فحكومة الإدارة في فرنسا التي أعدت الحملة لم تَقُم بارسال بونابرت وجنده إلى مصر بغرض تحرير المُعذبين على أرضها من نير المماليك أو العثمانيين.. ولا من أجل نشر العلم وفلسفة التنوير.

فأمر هؤلاء المُعذبين ما كان ليدور في خُلد هذه الحكومة الفاسدة المنهارة التي انتكست بالثورة الفرنسية.

الفراغ الحيوي

الذي كان يدور في خلدها ويثير اهتمامها هو أن تحقق بفضل احتلال بونابرت لمصر ومن بعدها المشرق العربي أهدافها التي أفصح عنها “تاليران” في إحدى رسائله السرية إلى سفير فرنسا المعتمد لدى الباب العالي.

“إن جميع تجارة البحر المتوسط يجب أن تنتقل إلى أيدي الفرنسيين”. تلك هي الرغبة الخفية لحكومة الإدارة ثم إنها ستكون النتيجة المحتومة لمركزنا في ذلك البحر. ومصر التي كانت فرنسا تتمنى على الدوام الاستيلاء عليها هي بالضرورة من نصيب الجمهورية. وهذا المشروع الاستعماري كان ثمرة تخمر استمر عشرات السنوات.

نادى به في القرن السابع عشر الفيلسوف الألماني “ليبنز” عرضه على الملك الشمس “لويس الرابع عشر” ودعاه إلى غزو مصر.

ولم تكن هذه الدعوة مُنبته الصلة بالمصالح الاقتصادية. فالدوائر ذات النفوذ داخل البرجوازية الفرنسية وبخاصة كبار التجار وأصحاب السفن في مارسيليا والموانئ الفرنسية الأخرى المطلة على البحر المتوسط كانت- ومنذ زمن بعيد- على صلة قوية بمصر وبساحل الشام.

وفي تقدير “شارل رو” صاحب المؤلف الضخم “أصول الحملة المصرية” “1910” أن حجم التجارة السنوية بين فرنسا ومصر بلغ في منتصف القرن الثامن عشر حوالي خمسة ملايين من الجنيهات.

رواد صهيونية

وليس محض صدفة أن تكون فرنسا أول من طرح بشكل جدي الفكرة الاستعمارية الداعية إلى توطين اليهود في فلسطين. فإبان عام غزو مصر “1798” أعدت حكومة الإدارة خطة سرية لإقامة كومنولث يهودي في فلسطين حال نجاح الحملة الفرنسية في احتلال مصر والمشرق العربي.

وما أن نجح بونابرت في النزول بقواته على أرض مصر إلا وكان قد أصدر بياناً حثّ فيه يهود آسيا وأفريقيا على الالتفاف حول رايته من أجل إعادة مجدهم الغابر وإعادة بناء “مملكة القدس القديمة”.

ثم ما لبث أن وجه نداء آخر أثناء حصار عكا كان مما ورد فيه: “أن العناية الآلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش إلى هنا قد جعلت العدل رائدي وكفلتني بالظفر. وجعلت من القدس مقري العام، وهي التي ستجعله بعد قليل في دمشق التي يضيرها جوارها لبلد داود”.

وتابع بونابرت نداءه مُخاطباً اليهود باعتبارهم ورثة فلسطين الشرعيين. طالباً منهم مؤازرته والعمل على “إعادة احتلال وطنهم” ودعم “أمتهم والمحافظة عليها بعيداً عن أطماع الطامعين لكي يصبحوا أسياد بلادهم الحقيقين”.

خراب مصر

وقد يكون من المفيد في هذا الخصوص الرجوع إلى ما كتبه المؤرخ الأمريكي “كريستوفر هيرولد” في ختام مؤلفه النفيس “بونابرت في مصر”.

هو يعتقد أن الحملة الفرنسية لم تحقق سوى خسارة الأرواح والخراب. ومصر في رأيه كان مآلها إلى التغيير حتى ولو لم يظهر بونابرت في سمائها.

فآيات الفن وروائعه في الكرنك وما حوله كان مصيرها إلى الكشف حتى لو لم يزحف “ديزيه” “أحد جنرالات الحملة” على الصعيد.

والرموز الهيروغليفية كانت ستفك حتى ولو لم يٌكتشف حجر رشيد إلا بعد الحملة بسنوات. وقناة السويس كانت ستحفر حتى ولو لم يأمر بونابرت بمسح البرزخ.

إذن فالحملة كانت حماقة كبرى ارتكبها بونابرت أو حكومة الإدارة أو الإثنان معاً. ولو نجحت لما كان لها من نفع سوى زيادة ثراء أغنياء فرنسا على حساب فقراء مصر.

ولكن صاحب السيناريو يكابر فيعتبرها مشواراً حضارياً، شراً جلب لمصر خيراً كثيراً.

خلط مقصود

ومن افتراءات صاحب السيناريو على التاريخ أنه يبدأه بأكذوبة كبرى. ففي المشاهد الأولى من السيناريو نرى الأبطال من المصريين- وهم ثلاثة أشقاء أبناء خباز السيد “محمد كريم” حاكم الإسكندرية- نراهم وقد قرروا الهجرة بالعائلة إلى القاهرة وذلك لأن حاكم الإسكندرية كاره للنضال، راغب في الاستسلام.

والواقع أن ما حدث تاريخياً كان عكس ذلك تماماً، محمد كريم قد ناضل ولم يستسلم. وفي النهاية أصدر بونابرت حكماً بإعدامه مع إعطائه فرصة افتداء نفسه بمبلغ 150 ألف شلن. ولكنه أبى أن يدفع الفدية ومن ثَمّ جرى إعدامه رمياً بالرصاص وحُمِل رأسه في الشوارع ليُعرض على الملأ.

والحديث عن الإفتراءات الأخرى على التاريخ لا ينتهي. ولعل أكثرها غرابة وإثارة للدهشة الإيحاء بأن كبار علماء ومشايخ الأزهر قد ذهبوا في التعاون مع بونابرت إلى أبعد الحدود. وبأن ثورة القاهرة في 21 من أكتوبر سنة 1798 قد أخذتهم كما الفرنسيين على غرة وذلك لأنها كانت بقيادة شباب الأزهر والوطنيين من الأقباط “فلتاؤوس” واليهود “إسحاق” صاحب الفندق.

والحق يُقال أن هذه الإفتراءات تُكذبها وقائع التاريخ. فمحاولات بونابرت التقرب من العلماء والمشايخ باءت كلها بالفشل.

فالسيد عمر مكرم انسحب مع المماليك والعثمانيين إلى يافا بفلسطين حيث ظل يرقب الموقف رافضاً عضوية الديوان المعاون لجيش الاحتلال، مفضلاً النفي على مهادنة الغزاة غير عابئ بنهب الفرنسيس داره واستيلائهم على أملاكه وفصله من نقابة الأشراف حيث أحلوا محله خليل البكري أحد الشيوخ المتعاونين.

والفرمان الذي أذاعه السلطان خليفة المسلمين على الشعب ضد الفرنسيين قرأه كل إمام ومؤذن في جميع مساجد مصر. والاحتفالات بالمولد النبوي أقيمت بأمر بونابرت بعد أن قرر الزعماء الدينيون العدول عن الاحتفالات العامة في عام الغزو بسبب تعطيل الأمور وتوقف الأحوال.

شهداء.. لماذا؟

وخلافاً لما توقعه بونابرت شبّت ثورة القاهرة بقيادة الفقهاء المتقين. وقد خص التاريخ بالذكر منهم ستة شيوخ على رأسهم العلامة الفاضل الفقيه الشيخ أحمد الشرقاوي.

اعتقلوا في بيت الشيخ البكري ومنه نقلوا إلى القلعة ليلة الثاني من نوفمبر سنة 1798. وفي صباح اليوم التالي- وبعد أن أدانهم مجلس عسكري في محاكمة صورية- قُطعت رقابهم وماتوا شهداء.

وأخيراً وليس آخراً فالأكيد أن الاستعمار الفرنسي قد عمل كل ما في وسعه لقمع الثقافة الوطنية العربية الإسلامية وتقزيم نموها، محاولاً فرض ثقافته وبخاصة على شعوب المغرب العربي. وكان رد الفعل هو الاتجاه نحو إحياء الثقافة الوطنية تثبيتاً للهوية وحفاظاً على مقومات الشخصية.

والأكيد.. الأكيد أن محاولته هذه قد باءت بالفشل، فلم يستطع تدمير الثقافة الوطنية العربية الإسلامية، ولا طمس معالمها.. لماذا؟

لأنها كانت ولا تزال ثقافة حية لغةً وأدباً وديناً وفكراً، متغلغلة في العقل والشعور.. في الفكر والسلوك.

وفوق ذلك كانت ولا تزال ثقافة الماضي الممجد الحاضر دوماً في الذاكرة مع كل مشاعر الاعتزاز والشجن والحنين المتخذ ملجأ وحمى ضد تهديد الآخر وتسلل الغريب.

وسيناريو فيلم “الوداع يا بونابرت” بحكم جنوحه إلى الإنبهار بالثقافة الفرنسية وتعظيمه لها في مرحلة غزوها الوطن العربي إنما يُضعف من مقاومة الثقافة الوطنية لمظاهر الاستلاب إزاء الغرب.. وهذا أمر ولا شك كريه.