قدّم لسيرته الذاتية “اعترفات ممثل” بتمهيد مشوق كل التشويق. التمس فيه من قارئ الاعترافات المباركة.. لماذا؟ “لأني أخطأت منذ اعترافي الأخير قبل أكثر من خمسين عاماً، قد أرتكبت الخطايا الآتية”.

وبهذا التمهيد أفلح صاحب الاعترافات في أن يتحقق له ما يريد . في أن يثير في مشتري السيرة حب الاستطلاع، أن يسحبه إلى قراءة نهمة لكتاب ضخم (348 صفحة من القطع الكبير) بحثاً عن الخطايا في حياة نجم فنان جمع بين التمثيل والاخراج على مدى خمسين عاماً أو يزيد.

والحق يقال أن الاعترافات فيها من توابل الخطايا الممتعة الشيء الكثير يحكيها صاحبها – وهو واحد من أساطين فن المسرح والسينما – بأسلوب آسر أخّاذ يليق بشيخ مجرب لا يزال يعيش بقلب شاب يفيض حماساً.

ولو راعينا في عرض السيرة ترتيب وقائعها كما جاءت في الاعترافات لوجدنا صاحبها يستهلها بفصل أول تحت عنوان “كيف بدأت”.

علل البخيل

وهو في هذا الفصل لا يكتب عن رحلة المجئ إلى العالم كيف ولد وكيف عاش في المهد صبياً، لا إنه يكتب عن انسان آخر عن أبيه القسيس كيف كان بخيلاً مقتراً في كل شيء بما في ذلك الماء.. أي ماء ساخناً كان أم بارداً.

“كنت أقسم دائماً أنه يستطيع أن يقسم الدجاجة بحيث تشبع حاجة ستة ثم يبقي منها ما يكفي وجبة الغذاء البارد في الغد، ودبابيس وجبة إفطار صباح اليوم التالي”.

فإذا ما انتهى الفصل – وهو يدور وجوداً وعدماً حول بخل الأب أصنافاً وألواناً – انتقل صاحب السيرة باعترافاته مسافراً داخل نفسه.

وكعادته معنا وقبل أن يبدأ الرحلة نراه يستهل الفصل الثاني “من المهد إلى فتى جوقة غناء” بكلام عن مشهد ليس ثمة صلة في الظاهر بينه وبين المهد.. مشهد من “ذهب مع الريح” ذلك الفيلم الذي لعبت لعنته دوراً في تدمير حبه الذي ذهب فيه مع معشوقته “ڨيڨيان لي” إلى آخر الشوط، تحولت بجمراته إلى رماد تذروه الريح.

الدقات والصرخات

ما هو هذا المشهد؟ وحول أي موضوع يدور؟

أنه لجنود الشمال الامريكي المنتصرين في الحرب الأهلية يقتحمون منزلاً في الجنوب حيث لا يوجد سوى سيدات مرفهات ومربية سوداء اشتعل رأسها شيباً.

يفتشون عن وثائق سرية أو أسلاب يخرجون بها فائزين.

في هذا الجو المرعب تحاول السيدات الصمود للخطر في برود.. الظهور بمظهر وكأن شيئاً أمامهن لا يحدث.

إحداهن وهي أكثرهن شجاعة “ميلاني” (اوليڨيادي هاڨيلند) تتناول أقرب كتاب لها تفتحه تقرأ منه كلمات بصوت جميل عال لا يرتعش. إنها تقرأ فقرة الافتتاح الشهيرة من “داڨيد كوبر فيلد”.

سواء أصبحت بطل حياتي أو سواء احتل هذه المنزلة أي شخص آخر.. هذا ما لابدّ وأن تكشف عنه هذه الصفحات. حتى ابدأ حياتي ببداية حياتي أسجل أني ولدت (كما قيل لي وأصدق) يوم الجمعة الساعة الثانية عشر مساء. وقد لوحظ أن الساعة بدأت تدق وأنا بدأت أصرخ كلانا في وقت واحد.

وهنا يؤكد صاحب الاعترافات أن هذا الوصف لبداية حياة بطل قصة “شارلز ديكنز” إنما ينطبق حرفياً على مولده في الثاني والعشرين من مايو سنة 1907، وذلك فيما عدا تفصيلة واحدة صغيرة هي أن دقات الساعة وصرخات الحياة لم يسمعا معاً في منتصف الليل، وأنما في الخامسة صباحا مع الشروق!

فجر أكبر أهمية

وبكتلة اللحم والدم التي انحدرت من أم صاحب الاعترافات توجه الدكتور رولنجز إلى باب المطبخ حيث كان الأب يقلي بعضاً من السجق له وللدكتور، فترك الكتلة الصغيرة المتمتعة بالصحة والعافية بين ذراعيه، وبدا على وجهة شيء من التقزز.

“هذا التقزز اليسير الذي أحس به عند أول مرة التقت عيناه بي بدا لي ولأمي أمراً قائماً مستمراً طيلة أيام صباي إلى أن حدث لجنّتي، أملي، دنياي المعبودة أمي أن توفيت وأنا في سن الثانية عشر”.

وعن واقعة اختفاء الأم هذه وما دار حولها من أسرار قالت له أخته الوحيدة “سيبيل” أنها كانت بجوار أمه لحظة اقترابها من النهاية وسمعتها توصي زوجها بطفلها خيراً. كما سمعت أباها يعدها أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إطاعة رغبتها الأخيرة.

وعلي مرّ الأيام أخذ الفتى الصغير يتلقى اشارات تدلّ على ما يبذله الأب من مجهود في سبيل البرّ بوعده إلى الأم وهي على فراش الموت. ولكن هيهات فجميع المحاولات باءت بالفشل، وظل طوفان الكراهية بين الأب وابنه أبداً لا ينحسر.

فيوم أن استسلم الأول لمشيئة الموت قريباً من بداية سنة 1939 كان صاحب الاعترافات يمثل مسرحية “لا وقت للهزل” في انديانا بوليس بالولايات المتحدة حيث تلقى مكالمة تليفونية من وراء المحيط، إنها زوجة أبيه تخطره بأكبر خبر مفجع في حياتها، تطمئنه أنها قد أعدت لكل شيء عُدّته وأنها في غنى عن خدماته.

وبالنظر إلى أنه كان يحمل لها كل الحب والتقدير فقد استطاع أن يصدقها ولم يحاول العودة إلى انجلترا لحضور الجنازة أو لتلقي العزاء.

عتاب النفس

ومع ذلك فخبر الوفاة هزه هزاً أحدث في نفسه فزعاً. فباختفاء الأب سقط جدار الوهم الذي كان يشعر معه بالحماية. فجأة وجد نفسه أمام الموت وجهاً لوجه.

وفي وجود شبح الموت بدأ شريط الذكريات. تساءل صاحب الاعترافات متعجباً لماذا لم يواجه ولو مرة واحدة، الفقيد؟ لماذا ضعف فلم يستطع أن يقول له؟!

“أن تصرفاته كانت غبية، طفلية خاطئة وأحياناً أقرب بتحاملها وجهلها إلى الشر.”

أتذكره ذات مرة وهو يعلن واثقاً من منطلق الإيمان الأعمى أن برنارد شو تقمصه الشيطان (كنت وقت اعلانه هذا قد مثلت مسرحيتين لشو وتظاهرت بأني لم أسمع). “وانصرف فكري باعجاب مشوب بالغيرة إلى شقيقتي كيف تحررت من الخوف، كيف كانت تقف له بالمرصاد معارضة وعيونها الذكية تحملق فيه، تكاد تطّق شرراً وأي من شقيقيها أضعف منها لا يسانداها”.

هكذا كانت ذكريات الابن الأولى حول الأب لحظة سماع خبر انتهاء رحلة عمره.

الدهشة..لماذا؟

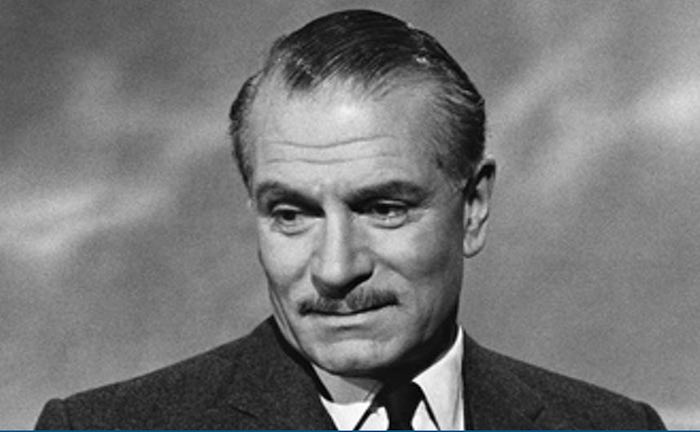

وعلي كُلٍ، فلو كان للأخير أن يبصر الصلة التي بين كتلة اللحم والدم التي أثارت تقززه وبين اللورد “أوليڨييه” المعروف في عالم المسرح تحت اسم “لورنس أوليڨييه” الواقف في العشرين من يولية سنة 1971 أمام مجلس اللوردات يلقي خطابه الأول – لتحوّل تقزّزه إلى بهجة. ولو كان له أن يرى ابنه الكذوب الفاشل المتعلق بالمسرح ومسوخه التي هي من صنع الشيطان، يعظ لوردات المملكة مبيناً أهمية المسرح ودوره الحضاري، والحضور يصفقون له استحساناً – لكذّب عينيه وأذنيه ولظل في حيرة لا يعي من أمر نجاح ابنه شيئاً.

ومهما يكن من أمر فما هو سرّ تحول لورنس أوليڨييه إلى نجم مسرح وسينما يدوم ساطعاً أكثر من أربعين عاماً. ما سرّ حصوله على لقب فارس “سير” ثم لورد وهو المطلق مرتين، المتزوج من نجمة أعظم كانت هي الأخرى مطلقة؟

باختصار ما سر نجاحه كل هذا النجاح؟

منطقياً كان يجب أن يسقط.. فأبوه قس قاس متقزز منه ومن أعماله من هوايته ورغبته في أن يكون ممثلاً، وأمه الحبيبة تركت الأقدار تفعل بها ما تشاء، انقطعت انجابها وهو لا يزال صغيراً.

وزوجته الأولى – وقبل عقد القرآن بأسابيع قليلة – تعترف له بأنها كانت تحب آخر ولا تستطيع أن تبادله الحب كما يهوى.

ورحلته إلى هوليوود قريباً من بداية الثلاثينات تخيب، فجريتا جاربو ترفضه، تحرمه شرف الوقوف أمام “الملكة كريستينا” عاشقاً.

ولكنه رغم هذه المحن، ومحن أخرى تكون أشدّ هولاً لم يسقط. لماذا؟

خادم القوم

لأسباب ثلاثة الموهبة.. الحظ.. العمل

وعند السبب الأخير أقف قليلاً لا لسبب سوى أن “لورنس أوليڨييه” هو الآخر وقف عنده طويلاً.

فمن يقرأ الاعترافات بامعان لابد وأن يلاحظ أن “أوليڨييه” ليس هارباً من عصره وأن مكانه الطبيعي خشبة المسرح، وأن الحب بينه وبين الجمهور صار أقوى من أي حب آخر. وأن العمل وحده المخلّص، بدونه تصبح الحياة لا معنى لها.

وفيما قاله “أوليڨييه” في اعترافاته يقول: “كثيراً ما يسألني الناس ما هي هواياتي، ما الذي أفعله من أجل المتعة؟ .. لم أفكر أبداً في شيء من هذا القبيل، أشعر شعوراً قوياً بالذنب عندما أحصل على أجازة، أحس بعدم الراحة فيما لو قمت بأي شيء خلاف العمل.

العمل بالنسبة لي هو الحياة، إنه القصد الوحيد من الحياة، ومصاحباً له ايمان يكاد يكون دينياً بأن الخدمة هي كل شيء.

أحيانا أجدني مع أناس حزانى يسألونني ما هو الشيء الذي من أجله أعيش، ما هو القصد من حياتي؟

والإجابة بأني أعيش من أجل العمل.. ليست دائما بالإجابة المناسبة.

بدلاً منها أجيب على الفور وباختصار مفيد “الخدمة” “فلو كنت تستطيع أن تنشد بها مثلاً أعلى وتدركه ولو استطعت ذلك الجمع، إذن فلا أحد ابتداء من الملكة وحتى أضعف السيدات وأكثرهن تواضعاً، لا أحد يستطيع أن يقطع الطريق وهو يعاني الاحساس بأنه يعيش لا لشيء.. يعيش عبثاً.