ما يلفت النظر فيما عرض من أعمال سينمائية خلال الأشهر الأخيرة من مسيرة الزمان تكفي لتبيان أننا أمام أفلام ظاهرها اليأس كل اليأس من الحاضر ومن المستقبل، ولا ترى في أيهما بارقة أمل.

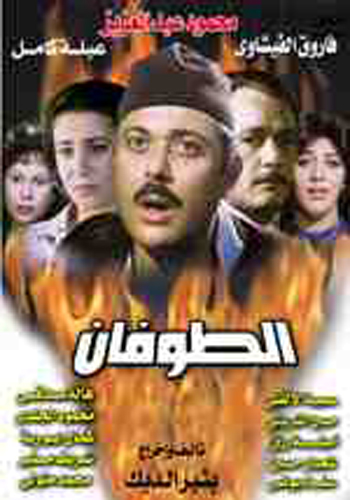

والعجب كل العجب أنه رغم انعدم التجانس بين صانعيها في الروح والهدف، ورغم الاختلاف بينهم في كل شيء، فإنهم يتفقون في النظر إلى ما يدورحولهم بمنظار أسود متشائم كل التشائم يعتبرون الحياة من حولنا كلها نكر وشر، وبؤس ويأس “فبشير الديك” يرى المجتمع في “الطوفان” أول فيلم من إخراجه- وقد تحول إلى دغل يسيطر عليه المال، فينقلب بالانسان إلى كائن شائه أشبه بالوحوش الكاسرة، بل أشد هولاً.

فالأبناء في فيلمه “فاروق الفيشاوي” و”عبد الرحيم أبو ريه” و”ليلى يسرى” يتآمرون للتخلص من أمهم “أمينة رزق” لا لشئ سوى أنهم لو تركوها تشهد بالحق أمام المحكمة لضاعت عليهم أرض زراعية موروثة، أصبحت بالفساد أرض مبان، ولتبدد حلم الثراء بغير حساب وفي ختام مفجع، ينتهي بهم صاحب “الطوفان” إلى قتل الأم بالسم.

فالأبناء في فيلمه “فاروق الفيشاوي” و”عبد الرحيم أبو ريه” و”ليلى يسرى” يتآمرون للتخلص من أمهم “أمينة رزق” لا لشئ سوى أنهم لو تركوها تشهد بالحق أمام المحكمة لضاعت عليهم أرض زراعية موروثة، أصبحت بالفساد أرض مبان، ولتبدد حلم الثراء بغير حساب وفي ختام مفجع، ينتهي بهم صاحب “الطوفان” إلى قتل الأم بالسم.

القتل الحلال

القتل الحلال

وقد يبدو للعين البريئة أن فيلمي “الحكم آخر الجلسة” لصاحبه المخرج “محمد عبدالعزيز” و”عفواً أيها القانون” لصاحبته المخرجة “إيناس الدغيدي” أقل هولاً.

ولكن لو دخلنا في الأعماق، وأمعنا النظر لتبين لنا أن بهما ضروباً وضروباً أشد من الطوفان هولاً.

ولكن لو دخلنا في الأعماق، وأمعنا النظر لتبين لنا أن بهما ضروباً وضروباً أشد من الطوفان هولاً.

فكلاهما يتناول مشكله الإنسان في مواجهة القانون، وكلاهما يعرض لها من منطلق حق المرأة في أن تتساوى مع الرجل فيما له، وفيما عليه.

فالمرأة سواء أكانت “أوصاف” (بوسي) الحاصلة علي الدكتوراة في علم الأجنة ووراثة الجنون أو “هدى” (نجلاء فتحي) الأستاذة الجامعية في النفس، وما يصيبها من اضطرابات، المرأة في كلا الفيلمين مهددة في حريتها بقانون لا يرحم.. القانون المكتوب.

وهي دفاعاً عن الذات، إنما تستلهم قانوناً آخر قانون السماء.

. الموت للحياة.

وللحق فموقف المرأة إزاء القانون الظالم في الفيلمين إنما يذكرنا بـ”أنتيجون” بطلة مسرحية “سوفوكليس”.. تلك البطلة التي تقف وحدها متحدية قانون المدينة.

وهنا قد يكون مفيداً من باب المقارنة أن نسترجع أحداث تلك المسرحية التي اعتبرها كل من “جوته” و”هيجل” أعظم عمل فني كُتِب للناس.

شبّت حروب دموية اقتتل فيها شقيقا “انتيجون” وكلاهما وارث للعرش، وانتهت بإنقاذ طيبة وموت الشقيقين المتناحرين أثناء المعركة.

وبعد ذلك أصدر الملك الجديد “كريون” فرماناً مقتضاه التمييز بين الشقيقين في الدفن، فأحدهما، وهو الذي دافع عن تراب طيبة، يوارى جثمانه الثرى بمراعاة طقوس الدفن بما تنطوي عليه من خشوع وإجلال للأبطال.

أما الآخر، وهو الذي تحالف مع العدو، فقد تركت جثته نهباً لخساس الطير والكلاب تنهشها في العراء.

وهنا تتدخل “انتيجون”.. لماذا؟ لأنها تعتبر أن من الحق عليها نحو شقيقها الميت أن ترتكب جريمة دفن جثته حسب الطقوس إنزالاً لحكم السماء.

وطبعا يلقى القبض عليها، ويصدر “كريون” فرماناً يعاقبها فيه بالإعدام. ويحتج خطيبها “هايمون” محاولاً دون جدوى، تبصير أبيه الملك إلى عاقبة الظالمين.

وبعد فوات الآوان- وتحت تأثير الرائي “تيريسياس” وشيوخ المدينة يتوب “كريون” يُبدي ندمه على فعلته في حق “انتيجون” وشقيقها غير المدفون.

أقول بعد فوات الآوان لأن “انتيجون” كانت قد فارقت الحياة.. و”هايمون”خطيبها كان قد انتحر حزناً عليها.. و”اوريديس” أمه كانت هي الأخرى قد اختارت من بعده الانتحار طريقاً للخلاص.

وها هو ذا “كريون” وحيدا محاصار بالموت أو بمعنى أصح بالحياة لأن انتيجون، وهي تقوم بدفن جثمان شقيقها متحدية القانون الظالم إنما كانت تسعى بذلك إلى إعداد أخيها بعد الموت لحياة أخرى، لأنه بدون دفن فلا بعث ولاحياة.

أما أوصاف وهدى في فيلمي “الحكم آخر الجلسة” و”عفواً أيها القانون” ففاجعتهما ذات طابع آخر مخالف تماماً.

فهما تقاومان الطغيان لا من أجل استمرار الحياة وإنما من أجل حق غريب كل الغرابة، شاذ كل الشذوذ، حقهما في تسليم الحياة للموت بالقتل العمد.

فهما تقاومان الطغيان لا من أجل استمرار الحياة وإنما من أجل حق غريب كل الغرابة، شاذ كل الشذوذ، حقهما في تسليم الحياة للموت بالقتل العمد.

فالأولي تتعمد قتل الجنين في أحشائها خوفاً من أن يكون ملوثاً بجنون موروث عن زوجها “نور الشريف” لا أمل في علاج منه أو شفاء.

والثانية تقتل زوجها “محمود عبد العزيز” بوابل من رصاص، وهوفي الفراش، وأثناء المحاكمة يطلب الدفاع البراءة لها لأنها ضبطت القتيل متلبساً بخيانتها.

وغني عن البيان أنه في كلتا الحالتين ثمة افتعال لمآس تبريراً لقتل الأطفال والرجال.

فإذا ما انتقلنا إلى فيلمي “للحب قصة أخيرة” لصاحبه المخرج رأفت الميهي و”مشوار عمر” لصاحبه المخرج محمد خان لوجدناهما في كل مشهد، بل في كل لقطة يقطران يأساً أو ضياعاً.

جزيرة ورمز

جزيرة ورمز

فأحداث أولهما تجري على ضفاف النيل أمام القاهرة في أرض خراب اسمها جزيرة الوراق، حيث يختلط الريف بالحضر وحيث توجد صناعة طوب بناء في طريقها إلى الزوال.

وبفضل لقطات سريعة يبدأ بها الفيلم تعرف أن بطله “رفعت” (يحيى الفخراني) مدرس إبتدائي وصاحب قلب عليل، يماطل الداء، لا يحسبه رجفة في القلب تزول بالحماية والوقاية، ومع ذلك فهو يعيش ما تبقى له من أيام غير متذمر مقبلاً على الحياة، لا يكبل خوف الموت خياله واستمتاعه.

وإذا كان “رفعت”- ورغم مرض الموت، يرى الحياة جمالاً وسلاماً ومحبة، فزوجته (معإلى زايد) لا تواجه المأساة هكذا بروح متفائلة، إنها تكوى بأوجاع الخوف عليه من هذا الموت القريب الذي يعكر صفو الحياة.

وكذلك حال أمه (تحية كاريوكا) التي يعتصر الألم قلبها لأن ابنها الوحيد قد تزوج بالتحدي لإرادتها.

وفوق هذا لأنه لو جاءه الموت فثروة العائلة من صناعة الطوب- وهي ثروة طائلة- يتهددها الضياع.. لماذا؟

لأن امرأة ابنها عاقر، ولا أمل في أن ترزق بولد يرث أرض الجزيرة ومن عليها.

.عذابات وخزعبلات.

ولو اقتصر خطر الموت على “رفعت” لهان الأمر، فأغلب الأفلام يتشابك فيها الموت بالحياة دون أن يطغى عليها، ولكن للموت شأناً آخر في فيلم “رأفت الميهي” الأخير، إنه أقوى من الحياة التي تبدو بجواره ظلالاً باهتة.

فطبيب الجزيرة الشاب (عبد العزيز مخيون) يعيش أسير أم عجوز بلغت من الكبر عتياً (95عاماً)، تعاني سكرات الموت منذ سنوات، وهي في غيبوبة لا تعي من أمر نفسها شيئا، حتي إذا ما كتب لها أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، رأينا ولدها الطبيب يمارس الجنس مع عاهرة مرتاح البال منشرحاً، يكاد لموتها يطير فرحاً.

و (عبد الحفيظ التطاوي ) وزوجته (روحية جمال) يعيشان على شاطئ الجزيرة الملعونة بالموت والخزعبلات (عودة الشيخ التلآوي) أزمة انقطاع أخبار وحيدهما “سامي”، هو يخفي عنها أنه هارب من الأيام مع مطاريد العدالة في متاهات الجبال، وهي تخفي عنه ما نُشر في الجرائد من أن دمه قد سُفِك، وأن وهدة الموت تفصل بينه وبينهما إلى الأبد.

والخالة “دميانه” هي الأخرى تستسلم للموت فجأة بعد أن غارت قطرات حياتها في مسار الزمان.

وها هو ذا جثمانها محمول في موكب جنائزي حافل مهيب ما عرفت الجزيرة نظيره، منقولاً عبر النيل إلى المقابر شرقي القاهرة الساهرة بعيون لا تنام.

ولعلي لست بعيداً عن الصواب إذا ما قلت أنه ليس لمشهد الموكب الجنائزي هذا مثيل في تاريخ السينما علي أرض مصر، بل هو من ناحية امتداد عرضه زهاء ربع الساعة يكاد يكون وحيداً في نوعه خلال عمر السينما وهو مائة عام إلا قليلاً.

وإذا كنا لا نسمع في ” للحب قصة اخيرة” سوى صوت واحد.. صوت الموت، فإن الصوت الوحيد الذي نسمعه في مشوار “مشوار عمر” هو صوت الضياع.

مونت كارلو .. لماذا؟

وأول مفاجآت هذا الفيلم المأخوذ عن سيناريو مبتكر كتبه الناقد “رءوف توفيق” مع المخرج هو شريط الصوت، فلا موسيقى تصويرية تصاحب المشاهد بضوضاء حمقاء كما المعتاد في معظم الأفلام المتكلمة بلغة الآباء.

فمنذ لحظة ظهور العناوين تحمل أسماء مبدعي مشوار الضياع، ونحن لا نسمع مع متابعة اللقطات سوى صوت راديو مونت كارلو منطلقاً تارة بالأخبار، وتارة بالحوار مع نجوم المجتمع في التافه والجليل، وفي أكثر الأحوال منطلقاً بموسيقى الروك والديسكو حارة صاخبة تشد السامع إلى أسفل سافلين، ولا تعطي الفكر راحة، تتركه مضطرباً، متوتراً.

فعمر “فاروق الفيشاوي” بطل المشوار، وإن كان متخرجاً في كلية الحقوق، إلا أنه شاب مدلل لا يعمل، حياته مدارها اللهو واللعب إنه يمتلك سيارة فارهة إلكترونية اشتراها له أبوه الثري “محمد رضا” تاجر المصوغات بأربعين ألف جنيه فقط لا غير، وهو أسير هذه السيارة اللعبة مسلوب الإرادة إزاء سحرها، لا يعيش إلا بها ولها، لا يتركها إلا ليعود لها.

فعمر “فاروق الفيشاوي” بطل المشوار، وإن كان متخرجاً في كلية الحقوق، إلا أنه شاب مدلل لا يعمل، حياته مدارها اللهو واللعب إنه يمتلك سيارة فارهة إلكترونية اشتراها له أبوه الثري “محمد رضا” تاجر المصوغات بأربعين ألف جنيه فقط لا غير، وهو أسير هذه السيارة اللعبة مسلوب الإرادة إزاء سحرها، لا يعيش إلا بها ولها، لا يتركها إلا ليعود لها.

وطبعا صوت مونت كارلو من لزوم الانحباس فيها.

والمشوار يبدأ به في سيارته يطارح فيها إحدى الفتيات الغرام.. إنه إذن شاب مستهتر، تستبد به إمبراطورية الحواس، يحركه سلطان الغرائز، لا يستطيع أن يفرق بين ما هو صواب، وما هو خطأ، بين ما يجوز فعله وما لا يجوز.

.سكة الضياع.

وبعد هذه الفاتحة يكلفه أبوه بتسليم كمية من الذهب الثمين إلى أحد التجار في طنطا.

ومن هنا المشوار مع نماذج بشرية، وصور من حياة مضطربة متنافرة بعيدة كل البعد عن الاستقرار.

وأول انحراف عن سكة السيد البدوي يقع عندما يتجه “عمر” بسيارته أو معشوقته إلى مطار القاهرة حيث يستقبل صديقاً عائداً من انجلترا، لم يجن من سنوات الغربة سوى بعض حقائب طويت علي ملابس، وبعض ذكريات لمغامرات مع نساء ساقطات، وقارورة ويسكي هدية “لعمر” صديق العُمْر.

وتتابع الأحداث من خلال لقاءات مع أنماط غريبة أولها شاب ريفي ساذج (أحمد بدير) يريد العودة إلى “بنها” يشير إلى السيارة بالتوقف، يسمح له “عمر” بالركوب إلى جانبه من منطلق التفاخر والإبهار.

ولكنه تخوفاً من جنون السرعة وحرصاً علي حياته سرعان ما يغادر السيارة فزعاً، بعد أن يكون “عمر” قد انعطف بها في سكك زراعية جانبية تهرباً من مطاردة شرطة المرور.

وهنا يبدأ مسلسل من مفاجأت تتحول بالمشوار إلى فيلم آخاذ مثير، يريد أن يقول في الضياع الشيء الكثير.

فها هو عمر نراه، وقد أطلت عليه جاموسة من وراء زجاج نافذة السيارة.

وها نحن نكتشف أنه قد بات الليل بطوله داخلها، وأنه يواجه معضلة كيف يحصل لها علي وقود.

وما أن ينتهي هذا المشهد المدهش الذي أبدع تصويره الفنان الصاعد “طارق التلمساني” حتى يبدأ مشهد مدهش ثان لسيارة لوري تحمل عمال تراحيل، فيستقلها “عمر” إلى أقرب محطة بنزين حيث يلتقي بنقيضه، فلاح ضائع من المعذبين في الأرض يعمل في المحطة، ويحمل بدوره اسم “عمر” (ممدوح عبدالعليم).

.الخسران المبين.

وعلي قارعة الطريق، فيما بين السيارة والمحطة، تجري الوقائع لاهثة حتى ينتهي الأمر بعمر القرية منقذاً لعمر المدينة من جريمة نكراء كان سائق اللوري (أحمد عبد الوارث) قد أوشك على اقترافها.

وبصرف النظر عن التفاصيل الشيقة اللاحقة لمشهد الجاموسة وعمال التراحيل فالفيلم- بعد أن يقبل “عمر” المسكين عرض “عمر” الغني العمل في محل أبيه- ينتقل بهما إلى سكة كلها بشاعة وعبث فقريباً من القرية يلتقطان غانية من بورسعيد “نجاح” (مديحة كامل) ومرة آخري ينحرف “عمر”: يتغلب الحيوان الذي فيه.. ينصاع إلى الجوع الذي في دمه، ينقاد إلى نداء الجسد بجواره يشتري لذة لحظة بندامة عمر.

فعلى نغمات موسيقى مونت كارلو، يعربد العمران والغانية يحتسون خمر قارورة الويسكي حتى الثمالة حتى إذا ما أفاقوا لم يجدوا من متاع الحياة شيئاً، فقد اختفت السيارة، واختفى معها ذهب الأب، وتفرّق الجميع بعضهم لبعض عدو.

ويجئ الختام مناسباً منطلقاً من شريط الصوت. إنه سعر الدولار نسمعه مع “عمر” خبراً مذاعاً من راديو السيارة بعد العثور عليها حطاماً فوق صخرة بارزة من صخور شاطئ البحر الأحمر.

ومع صوت الدولار نرى “عمر” حبيس السيارة وحيداً، ضائعاً عاجزاً، معلقاً لا يدري إلى أين يمضى..