يكفي إلقاء نظرة على الواقع الفعلي في حياتنا الثقافية السينمائية، لنلحظ ندرة البحوث القائمة على أساس استطلاع أراء الجمهور في مصر فيما يشاهد من أفلام وعلى كل، فرغم هذا الاهمال، ثمة بحث في العوامل التي تجذب هذا الجمهور إلى الأفلام. أو تصرفه عنها نشرته المجلة الاجتماعية القومية في عددها الصادر في مايو 1974.

وأنواع الأفلام المصرية التي يرتادها المشاهدون وفقاً لما جاء في هذا البحث: قد جرى ترتيبها على النحو التالي:

الأفلام المؤثرة (بنسبة 60%)

أفلام المشكلات الاجتماعية (بنسبة 50.9%)

الأفلام الفكاهية (بنسبة 50.3%))

الأفلام التاريخة والدينية (بنسبة28.5%).

ومن الحق علينا أن نستخلص من هذه النتيجة أن الحاجة إلى الأفلام الدينية كبيرة، لاتنقضي، فأكثر من ربع المشاهدين يميل إليها، يقبل عليها، ويقول هل من مزيد.

ومما يدخل في باب العجب العجاب، أنه، ورغم هذا الاحتياج الشديد، فحتى بداية السبعينيات، كان عدد ما أخرج للناس على أرض مصر من أفلام عن الإسلام ستة أفلام لا تزيد.

الاختفاء لماذا؟

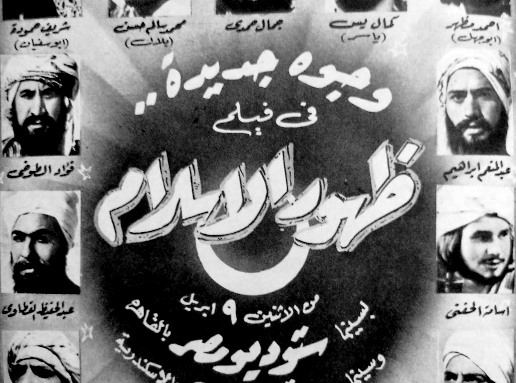

والأعجب أن الإسلام لم يدخل السينما عندنا إلا بفضل فيلم “ظهور الإسلام” (1951) المأخوذ عن قصة الوعد الحق للأديب “طه حسين”، أي بعد أن انقضى على صنع أول فيلم روائي طويل في مصر (ليلى 1927) خمسة وعشرون عاماً إلا قليلاً.

والأعجب من هذا العجب أيضاً أنه ولئن كان ظهور الإسلام قد حقق لمخرجه ومنتجه “إبراهيم عز الدين” من النجاح والأرباح ما كان سبباً في استغنائه نهائياً عن السينما وسيرتها– لئن كان ذلك كذلك- إلا أن أحداً من صانعي الأفلام عندنا لم ير في أحداث التاريخ العربي الإسلامي ما يستطيع أن يلهمه حين يكتب بلغة السينما.

والأعجب من هذا العجب أيضاً أنه ولئن كان ظهور الإسلام قد حقق لمخرجه ومنتجه “إبراهيم عز الدين” من النجاح والأرباح ما كان سبباً في استغنائه نهائياً عن السينما وسيرتها– لئن كان ذلك كذلك- إلا أن أحداً من صانعي الأفلام عندنا لم ير في أحداث التاريخ العربي الإسلامي ما يستطيع أن يلهمه حين يكتب بلغة السينما.

حقاً نظر نفر منهم بين حين وحين إلى هذه الأحداث، واستخرج منها أفلاماً “كبلال مؤذن الرسول” لأحمد الطوخي (1953)، و”السيد أحمد البدوي” لبهاء شرف الدين (1954) و”خالد بن الوليد” لحسين صدقي (1958) و”شهيدة الحب الإلهي ” لعباس كامل (1962) و”رابعة العدوية” لنيازي مصطفى (1963) و”هجرة الرسول” لإبراهيم عمارة ( 1964) و”فجر الإسلام” لصلاح أبو سيف (1971) و”الشيماء أخت الرسول” لحسام الدين مصطفى (1972).

ولكن نظرتهم هذه كانت نظرة سطحية أضاعت ما لتلك الأحداث من جلال وتأثير.

ولكن نظرتهم هذه كانت نظرة سطحية أضاعت ما لتلك الأحداث من جلال وتأثير.

الواقع والشعار

والغريب هنا أنه منذ عام 1972 وحتى يومنا هذا، توقف انتاج أي أفلام مستوحاة من أحداث الإسلام، وذلك رغم كثرة الكلام عن الأصالة والعلم والإيمان.

والأكثر غرابة هو جنوح رقابتنا في ظل هذه الازدواجية الخبيثة إلى منع فيلم “الرسالة” لصاحبه “مصطفى العقاد”، وجنوح أحد وزراء الثقافة والإعلام إلى تقليد السلف أيام الملكية بكل قلبه.. كيف؟

بأن قام بإصدار قرار وزاري تحت رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات حدد فيه المشروع والممنوع.

وكان من بين الممنوع بطبيعة الحال اظهار صورة الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة أو رمزاً أو صور أحد من الخلفاء الراشدين وأهل البيت أو سماع صوت أي منهم.

ولم يقتصر الممنوع على ما سلف بل انصرف كذلك إلى العشرة المبشرين بالجنة، حاظراً اظهار صورة أو سماع صوت أي واحد منهم.

عهد وميثاق

وهنا، قد يكون من اللازم والمفيد من باب المقارنة لا غير، أن نقف عند السينما في الغرب وتناولها للدين متى بدأ، وكيف؟

لو رجعنا إلى كتابي “الدين في السينما” للناقد “أيفان بتلر” و”فيما وراء الصورة.. اجتهادات حول البعد الديني في السينما” للناقد “رونالد هولودبي” لوجدنا أن الدين عند السينما في الغرب، وعند المتكلمين عنها هو إما العهد القديم أو العهد الجديد، ولا شيء آخر.

وأن عمر الدين في الفن السابع مواكب لعمر السينما، فما أن تحركت الصورة بفضل الأخوة “لوميير” على شاشة بيضاء بأحد مقاهي مدينة النور في الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1985، حتى بدأ تهافت صانعي الأفلام على القصص الديني، بحيث اتسعت بحور السينما لكل ما هو مستوحى من التوراة، ومن عذابات السيد المسيح، ومن المعجزات وأساطير الأولين، إلى سير الوعاظ والمبشرين والرهبان والقديسين والقديسات الأحياء منهم والأموات.

عذراء الشاشة

وقصة الدين في السينما بدأت عام 1897 بالسيد المسيح وسيرته مستوحاة من مسرحية عن عذاباته، صورها “ماركو كلو” و”إبراهام ايرلانجر”.

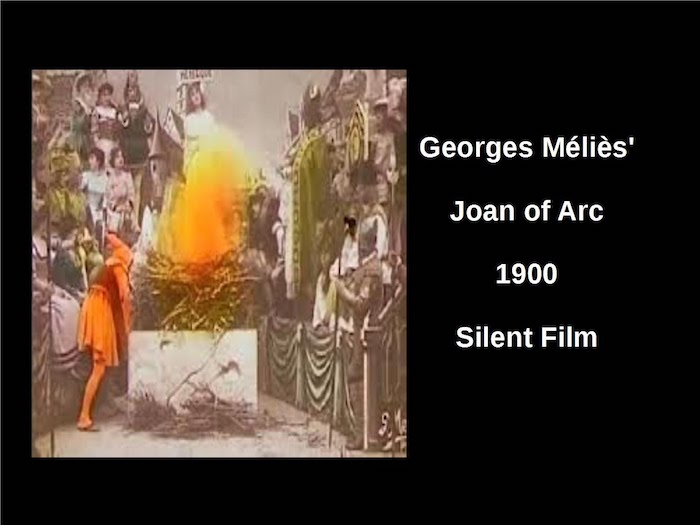

ثم “بجان دارك” في العام التالي يخرجها “جورج هانو” ومن ملاحظات صاحب “الدين في السينما” أن حظ “عذراء اللورين” من الأفلام يفوق حظ أي شخصية تاريخية أخرى.

فلا أحد من مشاهير التاريخ ينافسها في عالم الأطياف سوى نابليون وراسبوتين الملعون.

وقد يكون من المناسب هنا أن أسوق سرداً تفصيلياً مستمداً من هذا الكتاب لأفلام القديسة الفرنسية، وأفلام الراهب الروسي، لعله يوضح مدى استغلال السير الدينية سينمائياً وحكمته سياسياً.

فمع بداية القرن العشرين (1900) أخرج “جورج ميلييس” فيلماً عن “جان دارك” عبارة عن “استعراض ضخم من اثنتي عشرة لوحة وخمسمائة ممثل يرتدون ملابس رائعة”.

وبعد ثمانية أعوام أنتجت كل من شركة “باتي” الفرنسية وشركة “شيني” الإيطالية فيلماً عن العذراء البتول.

وبعد ثمانية أعوام أنتجت كل من شركة “باتي” الفرنسية وشركة “شيني” الإيطالية فيلماً عن العذراء البتول.

وفي عام 1913 أعادت إيطاليا التجربة بفيلم من إخراج “نينو اوكسيليا” أدت فيه “ماريا جاكو بيتي” دور عذراء اللورين.

ثم تتقدم الأعوام شيئاً، وها هي الولايات المتحدة تعد شعبها لصدمة الزج به في أتون الحرب العالمية الأولى إلى جانب فرنسا، فتنتج هوليوود فيلماً عن العذراء المحاربة أخرجه “سيسيل. ب . دي ميل”. ومن بعد هذا الفيلم الذي أنتجه مصنع الأحلام في عاصمة السينما، مكثت العذراء بعيدة عن الشاشة البيضاء زهاء أحد عشر عاماً.

وذلك إلى أن كتب لها خلال عام 1928 أن تعود في واحد من أجمل أفلام الفن السابع بفضل “كارل دراير” المخرج الدنمركي الكبير ووجه “فالكونيتي” الممثلة الإيطالية التي أبدعت فخلدت طيفاً.

وما كاد يمر عامان على رائعة “دراير- فالكونيتي” حتى ظهرت العذراء من جديد في فيلم تحت اسم “القديسة جوان العذراء”.

ثم جاء دور الألمان، فانتجوا حول سيرتها فيلماً أسموه “جوان العذراء” (1935).

وتعيد هوليوود الكرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فتنتج هذه المرة فيلماً ملوناً فاشلاً عنها من إخراج “فيكتور فليمنج” وتمثيل “انجريد برجمان” التي قامت بأداء الدور في فيلم ثان من إخراج عشيقها رائد الواقعية الجديدة “روبرتو روسوليني” (1954).

وقبل ذلك بعام كان الفرنسي “جان ديلنوا” قد أخرج فيلماً من أجزاء ثلاثة ظهرت العذراء في الجزء الأول منها تمثلها نجمة فرنسا الأولى “ميشيل مورجان”.

فإذا ما مرت على عذراء “روسيلليني- برجمان” ثلاثة أعوام. اختار المخرج الأمريكي “اوتو برمنجر” الممثلة الناشئة “جان سيبرج” والتي جاءها الموت (1979) بالانتحار، اختارها لتؤدي دور “القديسة جوان” عن سيناريو كتبه الأديب الإنجليزي الشهير “جراهام جرين” مأخوذاً عن مسرحية الأديب الأيرلندي الساخر “جورج برناردشو” التي بنفس الاسم.

ثم جاء عام 1962 ليخرج “روبير بريسون”– وهو واحد من عمالقة الإبداع السينمائي في العالم– الفيلم الرابع عشر عن العذراء الشهيدة “محاكمة جان دارك”.

وكان خروج الفيلم الأخير إلى الناس إيذاناً باختفاء العذراء.

فمن بعده لم تظهر على الشاشات البيضاء.

أما “راسبوتين، جنس ودين” فقد بدأ ظهوره في السينما متأخراً عن “جان دارك” لأن العالم لم ينتبه إلى الراهب الفاسد إلا عام 1917، عام سقوط إمبراطورية آل رومانوف، وافتضاح الدور الذي لعبه راسبوتين بمجونه، وباسم الدين في هذا السقوط المدوي.

ففي عام السقوط هذا أخرج فيلم عنه تحت اسم “راسبوتين الراهب الأسود”.

وظل نسياً منسياً إلى أن تذكرته السينما السوفييتية عام 1929، فأخرجت عنه فيلماً صامتاً… من بعده تصدى الألمان لسيرته فتناولوها في فيلمين خلال عام واحد (1930).

ثم جاء دور هوليوود التي انتجت فيلماً “راسبوتين والقيصرة” مثله الأخوة “باريمور” (1933).

وغاب الراهب المفسد في الأرض عن الشاشات إلى أن أخرج عنه فيلم فرنسي مثله “بيير براسور” (1954).

وبعد ستة أعوام عاد إلى جمهوره في فيلم إيطالي “ليالى راسبوتين” ثم في فيلم أمريكي “راسبوتين الراهب المجنون” (1965) ليعقبه بعد عامين فيلمه التاسع “قتلت راسبوتين” الذي افتتح به مهرجان كان 1967.

ومرة ثانية ظل غائباً زهاء تسعة أعوام إلى أن عاد مع “نيقولا والكسندرا” ومع فيلم للمخرج السوفيتي “اليم كليموف” اسمه “أوجاع” ظل ممنوعاً من العرض داخل الاتحاد السوفييتي وخارجه لسنوات طوال.

فكتابا الناقدين كلاهما حافل بالمعلومات عن الأفلام الستوحاة من العهدين القديم والجديد.

فكتابا الناقدين كلاهما حافل بالمعلومات عن الأفلام الستوحاة من العهدين القديم والجديد.

وهي معلومات يتضح منها أن اهتمام السينما الأمريكية بالعهد الأول يفوق اهتمامها بأي عهد.

وأن هذا الاهتمام زاد قبيل إعلان وعد بلفور وبعده.. وتفاقم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل.

فقبل الوعد بقليل انتجت شركة فيتاجراف الأمريكية “ابنه يفتاح” و”سالومي” و”قضاء سليمان” و”شاءول وداود” و”حياة موسى” وأخرج “دافيد جريفيت” فيلمه “جوديث” الذي يعتبر باكورة الأفلام الضخمة المستوحاة من التوراة.

وكما انتجت شركتا “تنهاوزر” و”يونيفرسال” فيلمي “يوسف في أرض مصر” و”شمشون”.

وبعد الوعد انتجت السينما الأمريكية “سالومي” مرتين وفيلم الوصايا العشر من إخراج “دي ميل” (1923) و”سفينة نوح” (1930) و”المراعي الخضر” (1936).

وما أن ظهرت دولة إسرائيل إلى الوجود حتى أسرعت هوليوود إلى انتاج فيلم “شمشون ودليلة” للمخرج “دي ميل” (1949) وفيلم “داود وبتشيبا” (1951) و”خطايا جيزابيل” (1953) ومرة ثانية “الوصايا العشر” (1956) لنفس مخرجها أيام السينما الصامته وفيلم “سليمان وملكة سبأ” للمخرج “كنج فيدور” وفيلم “استر والملك” للمخرج راءول والش (1960) و”سدوم وعامورة” للمخرج روبرت الدرش (1961) و”التوراة في البداية” للمخرج جون هوستون (1966) و”الملك داود” (1985).

ولعل أخطر هذه الأفلام المستوحاة من العهد القديم هما “التوراة.. في البداية” و”الوصايا العشر”.

فالأول فيلم طموح يبدأ بالتكوين، وبطرد أدم وحواء من الجنة، ثم يمر مروراً عابراً على قتل “قابيل” لأخيه “هابيل” وعلى نمرود وهو يبني برج بابل متحدياً به السماء.. ثم على سفينة نوح، وهي تحمل من كل زوجين اثنين ليقف عقب انتهاء الطوفان وظهور حمامة السلام وقفة طويلة نهائية عند إبراهيم.. وقفة مليئة بالإيماءات إلى أن أرض إسرائيل تمتد وعداً إلى النيل.. بالتصريح والتلميح إلى أن هاجر أم إسماعيل أمة.. وأن سارة أم اسحق أميرة.. وهذا كله ابتغاء أن يترسب في عقل المتفرج أن العرب عبيد بلا أصل.. وأن اليهود أسياد اختارهم الله لتكون لهم الأرض ومن عليها.

فالأول فيلم طموح يبدأ بالتكوين، وبطرد أدم وحواء من الجنة، ثم يمر مروراً عابراً على قتل “قابيل” لأخيه “هابيل” وعلى نمرود وهو يبني برج بابل متحدياً به السماء.. ثم على سفينة نوح، وهي تحمل من كل زوجين اثنين ليقف عقب انتهاء الطوفان وظهور حمامة السلام وقفة طويلة نهائية عند إبراهيم.. وقفة مليئة بالإيماءات إلى أن أرض إسرائيل تمتد وعداً إلى النيل.. بالتصريح والتلميح إلى أن هاجر أم إسماعيل أمة.. وأن سارة أم اسحق أميرة.. وهذا كله ابتغاء أن يترسب في عقل المتفرج أن العرب عبيد بلا أصل.. وأن اليهود أسياد اختارهم الله لتكون لهم الأرض ومن عليها.

أما الفيلم الثاني فيعتبر مكملاً لفيلم “التوراة” رغم أنه سابق عليه في الانتاج بحوالي عشرين عاماً.

أما الفيلم الثاني فيعتبر مكملاً لفيلم “التوراة” رغم أنه سابق عليه في الانتاج بحوالي عشرين عاماً.

و”دي ميل” مخرج “الوصايا العشر” صامتاً ثم متكلماً ملوناً، قد تناول قصة موسى وبني إسرائيل أثناء وجودهم على أرض مصر، ثم أثناء خروجهم منها– تناوله على وجه مشوه يراد به باطل، هو تصوير أهل مصر وكأنهم شعب منبوذ كتب عليه ذل العيش في أغلال العبودية لفرعون وقومه الظالمين إلى يوم الدين.

وهذا السبيل الذي سلكه “دي ميل” لا يثير دهشة أحد، فالتاريخ ليس من الأمور التي يهتم بها ويهتز لها، آية ذلك أنه لما اعترض النقاد على استعمال اسم الأميرة “نفرتيري” أو “نفرتيتي” في “الوصايا العشر” رغم أن التاريخ يقول أن هذه الأميرة عاشت في غير عصر “موسى”، لم يعر اعتراضهم التفاتاً.

وزاد من حيرة نقاده حين قال في استهتار فاضح أن ثمة أميرتين بهذين الاسمين، يفصل بينهما قرن ونصف من عمر مصر القديمة، وأن الأميرة العاشقة “آن باكستر” لنبي فيلمه “شارلتون هستون” هي نفرتيري ونفرتيتي في آن واحد.

وهذا التحريف والتشوية ليس بغريب على صاحب الوصايا العشر فإن من يقرأ سيرته ليدهش لغروره وجرأته على الحق ونفاقه الظاهر.

فهو دائم الزهو والتباهي بالحيل السينمائية التي استعملها مرة أيام السينما الصامتة في جواد لوب، ومرة ثانية أيام السينما المتكلمة من “أبي رواش” بالبحر الأحمر لتصوير هذا البحر، وهو ينفلق كالطود العظيم لينجو موسى ومن معه أجمعين ثم يغرق الله الآخرين أي فرعون ومن معه من الجنود المصريين، ممتنع عن افشاء سر هذه الحيل، وكأنها سر إلهي أوحى به إليه، ولن يوحى به إلى أحد سواه.

مجمع الأديان

وهو ممتنع كذلك عن ذكر اسم الممثل الذي نطق كلمات الرب إلى موسى بالوصايا العشر في سيناء، لا لشيء إلا لاحساسه بما يجب لهذه الكلمات من توقير وتبجيل.

وهذا النفاق له أصول تاريخية تبين من قراءة الباب الذي خصصه صاحب “الدين في السينما” للمسيح في دنيا الأطياف.

فـ”دي ميل” يقوم خلال عام 1927 بإخراج فيلمه عن المسيح “ملك الملوك”.

وهو كعادته ينظم حملة دعائية يزعم فيها ضمن ما يزعم أن اليوم الأول للتصوير بدأ بصلوات أداها ممثلون للمسيحية واليهودية والإسلام والبوذية!!

وأن الفيلم يجري تصويره في حضور رجال من “الجيزويت” واتحاد مجلس الكنائس لأخذ رأيهم في كل صغيرة وكبيرة.

وأن مسئولية موت المسيح قد ألقيت على “كايفاس” بدلاً من “يهوذا” مراعاة لشعور اليهود.

فضلاً عن أن “وارنر” ممثل دور المسيح لا يكلم– وهو مرتدياً ثوب المسيح- أحداً سوى المخرج ولا يتناول وجباته في حضور أحد.

هذا إلى أن صلوات أقيمت أمام مشهد الصلب الذي روعي أن يكون تصويره ليلة عيد الميلاد.

ورداً على هذا النفاق الأمريكي الزائد– وبعد حوالي أربعين عاماً– أخرج الفنان الإيطالي “بيير باولو بازوليني” الذي مات مقتولاً (1975) فيلماً روائياً قصيراً اسمه “جبنة بيضاء” (1963) عرض فيه لحقيقة تصوير مشهد الصلب في السينما… وهي حقيقة بعيدة كل البعد عن ادعاءات صاحب “ملك الملوك”.

فأدوار القديسين والقديسات يقوم بأدائها ناس من الناس يأكلون ويشربون.. يلهون ويهرجون أثناء التصوير.

ودور اللص التائب المصلوب إلى جوار المسيح “اذكرني يا رب إذا جئت في ملكوتك” يقوم بأدائه في “جبنه بيضاء” ممثل “كومبارس” عاطل جائع يداعبه زملاؤه المشتركين معه في تمثيل المشهد الحزين مداعبات غليظة.

وهو من فقره وجوعه يلتهم خلسة كميات هائلة من الجبن تؤدي إلى تخمة، تنتهي به إلى الموت على الصليب أمام المخرج “اورسون ويلز” داخل الفيلم.. وبجوار المسيح الذي لا يموت.

ولما في هذا الفيلم من قسوة كاشفة منع عرضه في إيطاليا، وهدد مخرجه بالسجن، وأخيراً عوقب بأربعة شهور حبس مع وقف التنفيذ. وهذه العقوبة ثم مصرع “بازوليني” بعدها بأحد عشر عاماً دليل ما بعده دليل على أن الدين في السينما باق كما هو.. باق كما يريده مصنع الأحلام.. ولأجلٍ طويل.. طويل .

الحب له قصة أخري في السينما العربية

“في الحب” كتاب ألفه الأديب الفرنسي “ستندال” منذ مائة وخمسة وستين عاماً أو يزيد، وقال على صفحاته ضمن ما قال إن هناك أنواعاً أربعة من الحب أولها الحب الجامح الذي يملك على النفس أهواءها وعواطفها وحسّها وشعورها، والذي يندفع كالسيل لا يلوي على شيء، ولا يترك حظاً من أناة أو رويّة أو تفكير.

فهل ثمة وجود لهذا الحب الذي تفنى فيه النفس فيما نرى من أفلام عربية، وبخاصة ما كان منها مصنوعاً على أرض مصر؟

أجاب عن هذا السؤال المخرج “عمر أميرآلاي” (سوريا) بفيلمه التسجيلي “تابوت الحب” أو في تسميته العربية “الحب الموءود”.. وكانت إجابته بلا.

وقد اعتمد للوصول إلى هذه النتيجة على عدد غير قليل من نماذج لنساء ورجال، اختارها بعناية من بين أناس، البعض منهم كتبت له شهرة واسعة، والبعض الآخر لم يكتب له منها شيء.

كما اعتمد على قطع باتر، وتوليف ماكر بين المشاهد التي ظهر فيها من وقع عليهم الاختيار.

وهو في فيلمه يبدأ– وقبل ظهور العناوين– بفرح في سرادق.. عروس وعريس يرتديان ثياب الزفاف البيضاء، مطربة تتلوى وهي تغني “يا قمر”، منادي يصيح بأحلى السلام للضيوف الكرام.

وصوت من خارج إطار الفيلم يقول أن البيت هو الاستقرار والراحة الكاملة، وأن المرأة اليابانية تمثل المرأة كما أنزلت، أما المرأة المصرية فمتخلفة “خالص”، لأن الإنسان المصري يحمل في أعماقه تخلفاً دام أربعة آلاف عام.

وبعد انتهاء هذا الكلام، تبدأ عناوين الفيلم التي ما تكاد تنتهي، حتى تظهر امرأة مثقفة تقدمت بها السن قليلاً، قليلاً حتى بلغت الأربعين دون أن تورط نفسها في زواج.. لماذا؟

لأن شخصيتها قوية، والرجال في مصر لا يشغفهم حب النساء الجريئات، المقدامات.

حديث الجوزة

وفجأة نلتقي بشاب مضت به الأيام حتى أصبحت خمسة وثلاثين عاماً. ولقد فاته القطار، فلم يستطع الزواج حتى الآن. وها هو ذا يتعاطى الحشيش متصاعداً دخانه من جوزة، وها هو ذا مثقل بقيود التقاليد والعادات، مقصوص الجناح، ليس في وسعه أن يمارس الحب، أن يبادل من يحب هياماً بهيام. فإذا ما انتهى حديث هذا الشاب الضائع في الأوهام خرج بنا صاحب الفيلم إلى شوارع القاهرة، كي يطوف بنا من حي الموسكي الشعبي إلى فوضي ميدان رمسيس المعروف بباب الحديد، وأخيراً إلى عمارة غير شعبية تطل على النيل شاهقة، شامخة، ليصعد بنا من داخلها إلى نجمة الجماهير “نادية الجندي”.

وها هي “الفنانة التي حققت جزءاً من ذاتها، ولايزال أمامها طريق طويلة لتحقيق أحلامها” ها هي تتحدث عن الإغراء وماهيته شارحة بعينيها وبشفتيها ثم بفخذيها ما لم تستطع شرحه بالكلمات “مفهومي للإغراء يختلف تماماً.. مش لازم الإغراء إني أعري رجلي، ممكن عمل الإغراء بنظرة تدي تأثير أكثر من لو لبست مثلاً مايوه.

وها هي “الفنانة التي حققت جزءاً من ذاتها، ولايزال أمامها طريق طويلة لتحقيق أحلامها” ها هي تتحدث عن الإغراء وماهيته شارحة بعينيها وبشفتيها ثم بفخذيها ما لم تستطع شرحه بالكلمات “مفهومي للإغراء يختلف تماماً.. مش لازم الإغراء إني أعري رجلي، ممكن عمل الإغراء بنظرة تدي تأثير أكثر من لو لبست مثلاً مايوه.

ممكن أعمل منظر بشفايفي يبقى يوحي بأنوثة أكثر وأخطر من لو لبست فستان مفتوح.

مفهومي للأنوثة يختلف تماماً عن مفهوم الأنوثة في السينما الأمريكية، يعجب كافة الأذواق والطبقات”.

جبروت خادمة

وما إن انتهت النجمة “الأعظم” من هذا العرض لوسائلها في الإغراء المحتشم– وفيما هي تتحدث عن فيلمها “الخادمة” وموضوعه الذي “يمس البيئة المصرية” لأن بطلته خادمة تسلقت، فسيطرت على مصائر أسرة ثرية من خلال إغراء ولدها الوحيد، والتحريض له بالتمرد على أمه سيدة الأعمال، مما مهد لها طريق الاستيلاء على بيت العائلة وشركتها وحُلي الأم، وغير ذلك من عزيز الأشياء- فيما هي منهمكة في هذا الحديث عن خادمتها أو شيطانتها– تركتها الكاميرا منتقلة بنا خلسة إلى خادمة حقيقية شقية ( أم حماد) نراها صاعدة، وهي تحمل ابنها درجات سلم عمارة سكنية- ومعها صوت ملكة أو خادمة الإغراء مصاحباً– إلى حيث تسكن أسرة من تلك الأسر التي تنتسب إلى الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة.

وهنا نكتشف بعيداً عن خيالات وخادمات السينما– أن “أم حماد” قد عقد قرانها على رجل مسن وهي صبية، بل قل طفلة لم تتهيأ بعد للزواج لا جسدياً، ولا نفسياً، وبالتالي لم تكن تعرف من أسرار الرباط المقدس شيئاً.

وأن حياتها كانت جحيماً ذاقت فيه مرارة الحرمان من القروش القليلة التي كانت تكسبها بكدها وكدحها؛ فقد كان زوجها، بل– قل– أبوها، دائم الاستيلاء عليها ليصرفها على هواه.

فإذا ما ثابت إلى الرشد والحريه والتمست الطلاق، عذبها في المحاكم، لم يرد إليها حريتها إلا بعد أن حصل منها على تنازل عن كل مستحق لها.

على أنها– بعد الطلاق– لم تلبث أن تزوجت مرة ثانية.. لماذا؟

خوفاً من كلام الناس. وفي بعض حديثها عن زيجتها الثانية قالت ما مفاده أنه لا فائدة، وأنها لن تنعم بحياة هادئة سواء أكانت داخل جنة الزواج أم خارجها.

الفن والإيمان

وبعد هذه الكلمات التي تقطر بؤساً ويأساً تعود بنا الكاميرا إلى ملكة الإغراء أو خادمة السينما بين فساتينها الفاخرة لنسمعها تقول أن “الفن فيه كثيرمن الأنانية.. عشان أوصل للنجاح لازم اتنازل عن نادية الجندي كامرأة لأحتفظ بنادية الجندي الفنانة”.

ومع لقطة من فيلمها “وكالة البلح” في أحضان “محمود ياسين” متعرياً من أعلى حتى خصره، مغرياً لها بالقبلات الحارة تواصل النجمة المعبودة حديثها قائلة “حياتي الخاصة بامارسها بطريقة تختلف تماماً.. يعني يمكن أن أقول لك، أني أكثر من متدينة، متطرفة في الدين”

فإذا ما قاطعها صاحب الفيلم متسائلاً “ألا يعتبر هذا انفصاماً في الشخصية؟”

ردت بالإيجاب دون تردد مؤكده كلماته “ده انفصام في الشخصية مائة في المائة.. بس أتعودت على كده”!!

وطبعاً لا تقتصر نماذج “الحب الموءود” على ما تقدم ثمة نماذج أخرى شقية وشائقة بثها “أميرألاي” في كل مشهد من مشاهد فيلمه.

الذبح العظيم

ومع ذلك فليس من المفيد الوقوف حالياً عند أي منها، فيما عدا نموذج مستثنى وحيد.. فما هو؟

قريباً من منتصف الفيلم – وبعد مشهد مع رب أسرة لم يتزوج عن حب، وإنما عن طريق أمه – فلما سئل عن شريكة حياته وحاله معها، أجاب بأنها كانت وديعة، مطيعة، إلا أنها مع مر الزمن أخذت في التمرد، حتى خيل إليه أنها غير صالحة، وأنه لم يبق له فيما لو خير بينها وبين أمه، إلا أن يذبحها هي وأولاده منها- بعد هذا المشهد الغريب حقاً- تتسلل بنا الكاميرا إلى صحن جامع حيث نرى فتى نقياً وسط دائرة من المصلين .

فإذا ما تكلم سمعناه يقول أن الضائقة الاقتصادية تحول دون إشباع الإشتهاء للأنثى بالطريق الحلال، وأن الشاب في هذه المحنة ليس أمامه من سبيل سوى الرحيل إلى الخارج لجمع المال اللازم للزواج أو الامتثال إلى الصبر والصوم الذي هو خير علاج للشهوة.

وما يكاد الفتى ينتهي من قولته الأخيرة “معك قرش تساوي قرشاً، ليس معك شيء لا تساوي شيئاً”! حتى تنطلق الكاميرا بنا إلى موكب مهيب لمشايخ وأتباع الطرق الصوفية– ومنه، وبفضل قطع سريع، إلى حلقات ذكر يشارك فيها فتيان بنشوة فوارة، جذوتها لا سبيل إلى إطفائها.

ثم تستأنف الكاميرا مسيرتها الاستطلاعية، حتى إذا ما اقتربت من نهاية المشوار؛ عادت إلى الشاب الضائع في دخان الأوهام، لنسمعه يقول، والجوزة لاتزال في قبضة يده، أنه غيور جداً، ولن يسمح لخطيبته بالعمل، وأنه سيعقد قرانه عليها بعد العيد الكبير.. لماذا؟

يجيب عن هذا السؤال بهذه الكلمات التي جرت على لسانه- وكانت آخر كلمات الفيلم– “اذبح واذبح، الخروف واذبح” تتبعها ضحكة فيها من الخداع والانخداع الشئ الكثير.

هذا هو حال الحب في الأصل والصورة حسب رؤية “عمر اميرالاي” في فيلمه “الحب الموءود”.

وعلى ما يبدو من معظم الأفلام العربية الهازل منها والجاد على حدٍ سواء، أن الحب فيها كما في “الحب الموءود” مختلف، أو ليس له وجود.

الرجولة.. أين؟

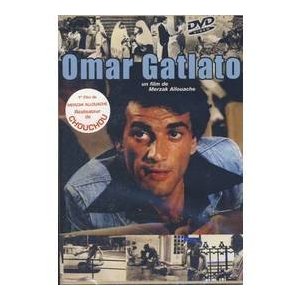

فالبطل في “عمر قتلته الرجولة” لصاحبه “مرزوق علواش” (الجزائر)- وهو أحد أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية وفقاً لاستفتاء أجرته مجلة “اليوم السابع” في عدد 23 من فبراير سنة 1987- هذا البطل موظف صغير مقهور، يعيش على الهامش خارج الحياة كما يعيشها الناس، يحاول أن يملأها بنفر من الزملاء، كلهم وبلا استثناء من صنف الرجال.

فالبطل في “عمر قتلته الرجولة” لصاحبه “مرزوق علواش” (الجزائر)- وهو أحد أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية وفقاً لاستفتاء أجرته مجلة “اليوم السابع” في عدد 23 من فبراير سنة 1987- هذا البطل موظف صغير مقهور، يعيش على الهامش خارج الحياة كما يعيشها الناس، يحاول أن يملأها بنفر من الزملاء، كلهم وبلا استثناء من صنف الرجال.

والغريب في أمره أن الصلة بينه وبين المجتمع منقطعة، وأنه يسعى إلى إعادتها فلا يجد سبيلاً إلى ذلك إلا في كرة القدم والسينما الهندية واقتناء جهاز تسجيل يعيش من خلاله مع الوهم مخدراً تارة بأغان هندية، وتارة أخرى بأغان شبه شعبية لعبد القادر الشاوي أحد مشاهير مطربي الجزائر.

وبينما هو في طريقه إلى منزله عبر حي القصبة، عائداً من عرس سجل فيه لهذا المطرب، إذا بعصابة تنقض عليه، تسلبه جهاز التسجيل. ولا تطول المأساة الصغيرة، فسرعان ما وفر له صديق مسجلاً جديداً بالتقسيط المريح. وفوق هذا أهداه شريطاً فارغاً.

وما يكاد يجرب الشريط، حتى يفاجأ بسماع صوت نسائي مسجل يتحدث في عذوبة ورقة عن آلام الوحدة ومرارة الفراق والحرمان .

فإذا ما استفسر من صديقه عن صاحبة هذا الصوت، وألح في الاستفسار حتي أخبره بأن اسمها “سلمى” وأعطاه رقم هاتفها في المصلحة التي تعمل بها، ويسرع “عمر” بالاتصال بها هاتفياً وأثناء الحديث معها، يعبر لها عن حبه لصوتها، ويتفق معها على موعد للالتقاء، حتى إذا ما حل الموعد، ورآها من بعيد تنتظره قريباً من مدخل المصلحة خانته شجاعته، فظل متسمراً في مكانه لا يتحرك، معلقاً بين اليأس والرجاء، وكأن ثمة قوة خفية تقطع كل سبب بينه وبين صاحبة الصوت الساحر، حتى انصرفت يائسة.

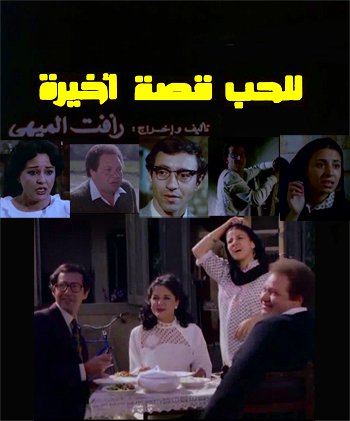

وغني عن البيان أن هذا التهرب من التعارف مع الجنس الآخر، إنما هو وليد العجز عن التجارب والمؤانسة، هذا العجز الذي نراه متجليا في شخصيات “وللحب قصة أخيرة” لصاحبه “رأفت الميهي” والذي يعتبر واحداً من أهم أفلام منتصف الثمانينيات.

ففي جزيرة “الوراق” حيث تدور أحداث الفيلم يعيش الطبيب الشاب “حسين” (عبد العزيز مخيون) خاملاً، هاجراً زوجته وأولاده، لأنه أسير الوفاء لأم في غيبوبة، لا تعي من أمر نفسها شيئا منذ خمسة عشر عاماً.

ففي جزيرة “الوراق” حيث تدور أحداث الفيلم يعيش الطبيب الشاب “حسين” (عبد العزيز مخيون) خاملاً، هاجراً زوجته وأولاده، لأنه أسير الوفاء لأم في غيبوبة، لا تعي من أمر نفسها شيئا منذ خمسة عشر عاماً.

وهو لا يتحرر من هذا الوفاء الزائف الذي هو أقرب إلى الكابوس، إلا بالفسق مع بغي.

أما “رفعت” (يحيى الفخراني) بطل الفيلم، فهو الآخر عاجز لأنه صاحب قلب عليل، يحاول إخفاء علته عن زوجته التي احتملت من مرارة الحرمان الجنسي أهوالاً ثقالاً، بأن يوهمها بالتواطؤ مع الدكتور حسين بأنه ليس مشرفاً على النهاية، بل على العكس في كامل الصحة والعافية.

الحب الغائب

الحب الغائب

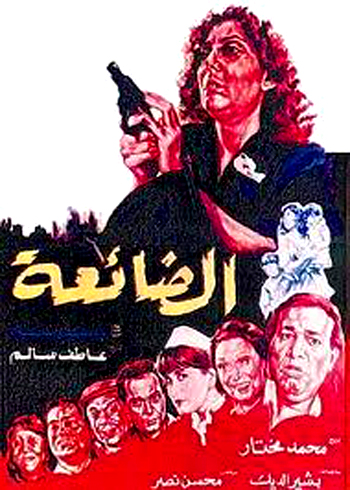

وختاماً فلو ألقينا نظرة طائرة على الأفلام المتقدمة لجائزة الدعم السينمائية للأفلام المتميزة، انتاج عام 1986- وعددها اثنان وثلاثون فيلماً– ثم تأملناها قليلاً، لوجدنا أنها في معظمها أفلام بلا حب “كالبداية” “لصلاح أبو سيف” و”الضائعة” “لعاطف سالم” و”قاهر الزمن” لكمال الشيخ، وإما بحب هشّ غير قادر على الصمود للنوائب أو لإغراء الأشياء “كجذور في الهواء” “ليحيى العلمي” و”الورثة” “لأحمد السبعاوي” و”وصمة عار” “لأشرف فهمي” و”انتحار صاحب الشقة” “لأحمد يحيى”؛ وإما الحب فيها مستورد في شخوصه وأحداثه، لأن قصته مستوحاة من فيلم أجنبي لعب دوراً هاماً في تاريخ السينما العالمية، كما “قبل الوداع” لحسين الوكيل، والمأخوذ جملة وتفصيلاً من فيلم “انتصار الظلام” الذي مثلته “بت ديفيز” مع “رونالد ريجان” (رئيس الجمهورية) منذ خمسين عاماً إلا قليلاً، وأخيراً إما الحب وقصته فيها من ذلك النوع المشوه الماجن الذي يدخل بمن أصيب به في مسالك الريبة والعبث لينتهي به إلى مصير بشع بغيض.

الرحيق والحريق

ولعل “بلاغ ضد إمراة” بموضوعه الذي استوحاه كاتب السيناريو “أحمد صالح” من حادثة وقعت بالفعل، خير مثل على هذا النوع الآثم من الحب، أو بمعنى أصح هذا النوع من العلاقات التي تقوم على الشهوات النارية العاجزة عن الارتفاع إلى مستوى الحب الذي قال به “ستندال”؛ فـ”رضوان” (محمود ياسين) بطل هذا الفيلم الذي أخرجه “أحمد السبعاوي” زوج مخدوع. أكتشف مسالك الريبة والعبث التي تسلكها زوجته “كريمة” (بوسي)، تركها وقتاً ما حتى ظنت أنه لا يعلم من أمر خيانتها شيئا.

فإذا ما اطمأنت تماماً إلى جهله بما تقترف، دبّر لها مكيدة تدل على الحزم والعزم وشدة المضاء.

فإذا ما اطمأنت تماماً إلى جهله بما تقترف، دبّر لها مكيدة تدل على الحزم والعزم وشدة المضاء.

طلقها مرتين لأسباب تافهة، ثم ردها إلى عصمته بعد أن كان يبدي لها في كل مرة الندم على فعلته ويجزل لها العطاء هدايا سخية، حتى إذا ما طلقها مرة ثالثة وبات مستحيلاً أن يعيدها شريكة لحياته دون زواجها من آخر، تقدم إليها متضائلاً، متهالكاً، مقترحاً أن تتزوج لليلة واحدة من عشيقها “مجدي” (محمد صبحي).

ومع إشراق شمس الصباح التالي لتلك الليلة، كشف لها ولزوجها أنه كان على علم بما كانا مندفعين فيه، وكشف لهما كذلك عما دبره لهما كيداً في الخفاء. فهي بموجب الزواج الذي اصطنعه لها، قد فقدت حقها في النفقة والحضانة.

وهي لن تملك من حطام الدنيا شيئاً، فالعربة المرسيدس الفارهة، والمجوهرات الثمينة، والفيلا الفخمة التي تحيط بها طبيعة رائعة نسقتها يد الفن أحسن تنسيق؛ كل ذلك قد ضاع عليها لأنه لم يكتبه باسمها كما أوهمها.

وهي لن تملك من حطام الدنيا شيئاً، فالعربة المرسيدس الفارهة، والمجوهرات الثمينة، والفيلا الفخمة التي تحيط بها طبيعة رائعة نسقتها يد الفن أحسن تنسيق؛ كل ذلك قد ضاع عليها لأنه لم يكتبه باسمها كما أوهمها.

ولنا أن نتصور تأثير لحظة الحقيقة هذه على عريس الليلة الواحدة.

فقد كشف عن أن ما كان بينه بين معشوقته ليس حباً وإنما مجرد نزوة عابرة.

وقد كان يمكن “لبلاغ ضد امرأة”– وهو يعرض لعلاقات خطيرة كهذه أن يرتفع إلى مستوى مأساة بطلته، تلك المرأة التي قاومت السقوط، فلم تستطع ثم خادعت نفسها فصورته حباً، فلم يغن الخداع عنها شيئاً.

وأخيراً، وقفت حائرة ممزقة بعد ضياع كل شيء، واكتشفت أن ما قدم لها في الكأس التي شربت منها لم يكن رحيقاً بل حريقاً.

إلا أن شيئاً من هذا لم يعرض له الفيلم، وهذا أمر ولا شك ليس بغريب في سينما تجهل أن الحب أمر خطير.

سينما الضياع إلي أين تمضي بنا؟

كان في نيتي أن أدبر جانباً من حديث السينما في شهر مارس حول “دليل الفيلم العالمي 1987” لصاحبه الناقد الإنجليزي “بيتر كووي” لما احتوى على معلومات عن السينما داخل بعض أقطار الوطن العربي وإسرائيل، تقول فيما تقول إن الفن السابع عندنا في واد، والحياة السياسية بنزفها الرتيب في واد آخر، أما عندهم ففن يحتج، يصرخ، يشهر الرايات.

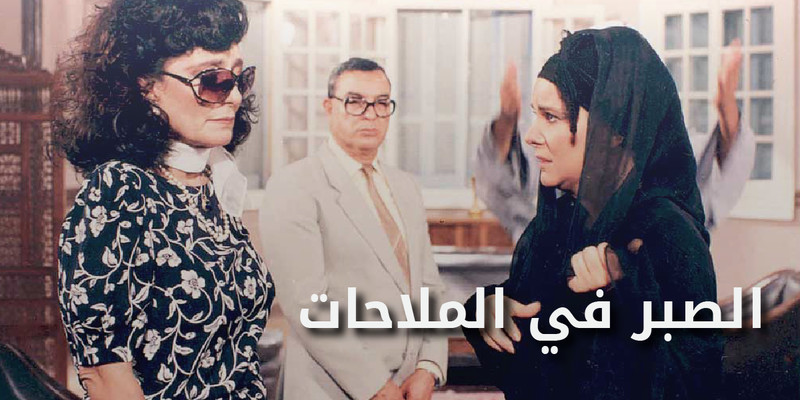

كان في نيتي لولا أنني وقبل أن أحمل القلم لأكتب، شاهدت “الضائعة” و”سكة سفر” فكان أن قفزت إلى ذهني من ظلمات الماضي غير البعيد صورة من أفلام أخرى، لعل أهمها “عودة مواطن” و”وصمة عار” و”الصبر في الملاحات” وكان أن تركت جانباً – خطأً أو صواباً – ما كنت قد هممت بكتابته مستوحي من ذلك الدليل وما سجل على صفحاته من معلومات.. لماذا؟

لوجود ظاهرتين أولاهما: أن هذه الأفلام الخمسة تقوم على الميلودراما، ذلك النوع من الفن الراسخ رسوخ الجبال في السينما منذ ولدت في الوطن العربي على أرض مصر قريباً من نهاية العشرينيات، لم تتزحزح عنه أبداً طوال عمرها البالغ ستين عاماً بعد أشهر معدودات.

لوجود ظاهرتين أولاهما: أن هذه الأفلام الخمسة تقوم على الميلودراما، ذلك النوع من الفن الراسخ رسوخ الجبال في السينما منذ ولدت في الوطن العربي على أرض مصر قريباً من نهاية العشرينيات، لم تتزحزح عنه أبداً طوال عمرها البالغ ستين عاماً بعد أشهر معدودات.

فنظرة طائرة على “الضائعة” و”الصبر في الملاحات” و”وصمة عار” تؤكد أن الميلودراما في أبشع صورها، لايزال لها التسلط على السينما عندنا، ولاتزال من ثوابت الجبال.

وأن المعركة التي دارت حول الميلودراما في المسرح أواخر عام 1926، أي قبل يوم ميلاد السينما بأشهر قلائل، وكان فارسها “سعيد عبده” الذي أعمل قلمه الحاد في جسم الميلودراما بقوله عن مسرحية “الصحراء” من تأليف “يوسف وهبي” وهو يخلط الجد بالفكاهة.

وأن المعركة التي دارت حول الميلودراما في المسرح أواخر عام 1926، أي قبل يوم ميلاد السينما بأشهر قلائل، وكان فارسها “سعيد عبده” الذي أعمل قلمه الحاد في جسم الميلودراما بقوله عن مسرحية “الصحراء” من تأليف “يوسف وهبي” وهو يخلط الجد بالفكاهة.

“غاب جحا عن أهله أعواما، ثم عاد وقد برح به الشوق إليهم، فسأل أول من طالعه على مدرجة الطريق، قال: أهم جميعاً بخير؟

قال: نعم، اللهم إلا كلبك الأمين، قال: ما خطبه؟ قال: أصابه سعر، فعض أخاك، فقتلوه. قال: وما فعل الله بأخي؟ قال: هلك، فماتت أمك حزناً عليه. قال :وارحمتاه لوالدي المسكين. قال: هوّن على نفسك، فأبوك قد أراحه الله من زمن، فقد قتله الحزن على أخيه الذي ذبحه اللصوص.

ولولا أن حجا المسكين أدرك غراب البين بضربة صرعته لزف له مصارع أهله أجمعين!”

(مسرح الدم والدموع. دراسة في الميلودراما المصرية والعالمية د. على الراعي (ص6) مطبوعات الجديد. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973)

تلك المعركة لاتزال دائرة لم تحسم بعد لصالح أعداء ذلك الفرع من الميلودراما الذي يدور وجوداً وعدماً حول فواجع متراكمة متزاحمة في غير صدق، بل المحزن أنها لاتزال دائرة، وكأن أحداً لم ينطق ضد الميودراما المتردية في العقد الثالث وما بعده بشيء.

مذبحة الضائعة

آية ذلك أول الأفلام الثلاثة “الضائعة” لصاحبه المخرج “عاطف سالم”، فأبطاله وهم أربعة، “زينب” (نادية الجندي) تنتهي بها الخطوب إلى إدمان الهيروين ثم القتل بالجملة، أما الباقون: مطلقها وأبو عيالها (سعيد صالح) وزوجته الثانية وأمها الشريرة (تحية كاريوكا) فجميعاً يموتون برصاصات تنطلق من غدارة الضائعة في لقطات النهايات.

وهكذا وبفضل هذه المذبحة تحققت عدالة السماء كما جاء على لسان ناقد انبهر بالضائعة وفيلمها، فكال لهما المديح والثناء. وثاني الأفلام “الصبر في الملاحات” الذي ألفه وأنتجه “سمير عبد العظيم) وأخرجه له “أحمد يحيى”- هوالآخر إذا ما استبعدنا “فيفي عبده” و”هياتم” و”عزت العلايلي” و”أحمد بدير”- ذو أبطال أربعة، ضابطة متخرجة في كلية الشرطة وتجيد الرقص (نبيلة عبيد)، وأم”مديحة يسري” تتبرع لابنتها الضابطة بإحدى كليتيها إنقاذاً لحياتها، ومجرم (سعيد صالح) سرعان ما نكتشف مع الضابطة التي كانت تجري تحقيقاً معه أنه شقيقها وأن أمها ليست أمها الحقيقية، وإنما سيدة أخرى (تحية كاريوكا مرة ثانية) كان قد ألقي بها وراء القضبان بمكيدة دبرتها لها (مديحة يسري) التي يتبين لنا من جريان الأحداث أنها كانت في سالف الزمان- قبل أن تتوب وتنوب- تاجرة مخدرات تنافس الرجال، ولها شأن كبير في دنيا الكيف والأعمال.

الوفاء والأمل

وأول ما يلفت النظر في فيلم ميلودرامي ساذج كهذا أنه- وعلى عكس الضائعة- افتعل نهايات توفيقية سعيدة، فالضابطة يعقد قرانها على الجراح منقذها، وشقيقها وأمها الحقيقية تكتب لهما النجاة من تيه السجون، وأمها غير الحقيقية تبقى أماً روحية لها من منطلق الوفاء لصنيعها . ولم لا؟

ألم تجدها لقيطة فآوتها وأحسنت تربيتها، ومنحتها كليتها، وفوق هذا جعلت منها ضابطة شرطة وراقصة في نفس واحد.

ولعل تلك النهايات السارة للناظرين، والتي هي تدخل في باب اللغو منها، في باب الفن الذي يحمل في طيه معاني، فيها بعض التفسير لظاهرة إقبال الجمهور العريض على مشاهدة “الصبر في الملاحات”.

فإذا ما انتقلنا إلى ثالثهم “وصمة عار”- وهو أحسنهم- لوجدنا أنفسنا أمام فيلم مأخوذ عن “الطريق” للأديب “نجيب محفوظ”، وهي قصة سبق التحول بها إلى عمل سينمائي من إخراج “حسام الدين مصطفى” وبطولة “رشدي أباظة” و”شادية” و”سعاد حسني”. وبطل الفيلم “مختار سيد الجميعي” (نور الشريف) رجل قد جاوز الشباب شيئا.

وها هو ذا بعد وفاة أمه التي كانت تعوله- هارباً من حياة خاصة في الإسكندرية كلها نكد وشر، مستقلاً القطار السريع إلى القاهرة بحثاً عن أبيه “السيد السيد الجميعي” الذي اختفى من ثلاثين عاماً أو يزيد، ولا دليل على سابقة وجوده على قيد الحياة سوى قسيمة زواجه من أمه وصورة عائلية قديمة.

وسرعان ما يتبين لنا بعد وصول “مختار” إلى المدينة البدينة، ونزوله في لوكاندة “القاهرة” المتواضعة، أن الشيء الأكيد بالنسبة له أنه حائر، قلق، مهموم. والسبب أنه لا يملك شهادة، ولا مهنة. ومن هنا سعيه إلى العثور على أبيه المختفي ابتغاء استرداد بعض ثقته بنفسه.

ميتة كلب

ولكن أحداً لا يدله على مكان أبيه، ولا يُلمح له بطريقة ترشد إليه، وإنما هو أمل يتبعه يأس، ويأس يتبعه أمل، وحيرة مهلكة لنفسه البائسة اليائسة، حتى إذا ما انتهت به رحلة العذاب إلى قتل صاحب اللوكاندة “خليل أبو النجا” (محمد توفيق) بتحريض من زوجته الشابة “كريمة” (شهيرة) وإلى اتهامه بقتل هذه الزوجة والاستيلاء على مالها ثم إلى غرفة الإعدام حيث رأى “عشماوي” مقبلاً نحوه ليحيط رقبته بحبل المشنقة، فعرف أنه الموت، قال هذه الكلمة التي ينتهي بها الفيلم “أبويا”.

الرقص على السلالم

ولم أعرض شيئاً من تفاصيل “وصمة عار” وإنما عرضت خلاصته في كثير جداً من الإيجاز، ولو قد عرضت تفاصيله لتنقلنا داخل عالم غريب، لا هو بالواقعي، ولا هو بالوهمي. وإنما هو شيء بينهما مليء بالرموز والغموض، يفاجئنا قربه وتدهشنا غرابته.

وفي الحق فالفيلم، كما القصة متأثر إلى حدٍ كبير بأدب “فرانز كافكا” ذلك الأدب الذي أظهر ما يمتاز به من الخصائص أنه يصورالقلق الذي يوشك أن يبلغ اليأس ويصور الغموض الذي يضطر القارئ إلى حيرة لا تنقضي.

ومن هنا سعى صاحب “وصمة عار” (أشرف فهمي) إلى استعمال لغة سينمائية غير مألوفة في الأفلام عندنا للتعبير عن هذه المعاني.

وعندي أنه كان في إمكان الفيلم أن يعلو شأنه سينمائياً لو أن صاحبه آثر أن يطوّع مشاهده بحيث يرتفع بها إلى مستوى الرموز في القصة، وابتعد عن الجنوح إلى جعله متجانساً مع نسيج الميلودراما السائدة، ذلك النسيج المجدب الذي لا يُجدي شيئاً.

والآن، إلى الظاهرة الثانية، وهي وليدة خيط رفيع يربط بين بعض هذه الأفلام، وهي بالتحديد “عودة مواطن” و”الضائعة” و”سكة سفر”.

ومما يحمل على التفكير العميق في هذا الخيط أن الأفلام الثلاثة قد جرى عرضها في فترة زمنية متقاربة لا تزيد على أربعة شهور، وأن “بشير الديك” كاتب سيناريو وحوار “الضائعة” هو نفسه مخرج وكاتب سيناريو وحوار “سكة سفر”.

فما هو هذا الخيط؟

عودة الابن الضال

قد يكون من المفيد هنا أن نبدأ بـ”عودة مواطن” بحكم أنه بداية الخيط، فنتوقف قليلاً عند وقائعه ونماذجه متأملين.

المواطن في هذا الفيلم هو “شاكر”(يحيى الفخراني) العائد من مدينة عربية في الخليج مع رصيد كبير من العملات الصعبة، هو مفتاح السعادة في الأرض، وسيارة فاخرة مكيفة الهواء محمولة إليه على ظهر عبارة جبارة، وشقة في عمارة شاهقة بحي راق بعيد عن بيت العائلة في حلوان تتحقق به الأحلام. والجهة العائد إليها هي القاهرة التي كان يتوهم أنها القاهرة نفسها التي تركها هارباً من الأيام منذ ثمانية أعوام، فإذا بها مدينة أخرى غيرها الانفتاح، وغيرها السلام، فهي تبدو لناظريه أرحب وأكبر بكثير من القاهرة التي عرفها قبل السفر، إلا أنها على الإجمال ازدادت مع كرّ الأيام ابتعاداً عن النظافة والجمال، عن الهدوء والنظام.

يبدأ الفليم بلقطات لاهثة مكثفة يتسم بها أسلوب المخرج “محمد خان” نتعرف بفضلها على الشخصيات الرئيسية من خلال رسم سريع لملامحها.

فما أن تلامس عجلات الطائرة أرض المطار حتى نتعرف على “شاكر” العائد إلى أرض الآباء بملء إرادته، حنيناً إلى المصدر، وشوقاً إلى الأهل والمنبت.

إنه من المتفائلين، الواثقين، ولم لا؟ والحقائب الكثيرة الكبيرة المنتفخة بالأشياء تحيط به في جمرك المطار مفصحة عن واسع الثراء، والدولارات هي العملة الوحيدة التي يتعامل بها مع مقتنصي الأرزاق من مقدمي الخدمات.

الكل ساقط

ولا نكاد ننتهي من التعرف على “شاكر” حتى تسبقه الكاميرا إلى بيته الكائن بضاحية حلوان، حيث نكتشف المكان الذي كان مسرح الطفولة والصبا والفتوة، فإذا به عبارة عن مبنى قديم من طابق واحد منعزل عن البيوت، مؤثث بأرائك وأسرّة ومرايا عتيقة تدل على أن عائلة العائد متوسطة الحال.

ثم نتعرف على البقية من أفراد العائلة بعد موت الوالدين أثناء غياب العائد، فإذا بهم أربعة أخوة.

وأول ظهور لأي منهم كان في المطبخ حيث نرى الأخت الكبرى “فوزية” (ميرفت أمين) وقد أوشكت على الانتهاء من إعداد فطيرة شهية.

إنها ربة بيت بمعنى الكلمة، تنهض على رعاية شئون أخواتها، تتفانى في حبهم والسهر على راحتهم، ليس لها من هواية في الدنيا سوى التفنن في صنع أحلى الحلويات.

والفيلم يعتمد عليها في مواجهة شقيقها العائد، فهي وهو البطلان، ومن حولهما أشخاص كثيرون لكل مكانه وأثره.

الأخت الصغرى “نجوى” (ماجدة زكي) تخرجت في الجامعة، تعمل مضيفة في أحد الفنادق الكبرى، اختارت بإرادتها الحرة زميلاً لها يعمل معها ليكون زوجها.

بل ذهبت في شق عصا الطاعة إلى حد الاشتراك معه في شراء شقة دون علم أحد من أهلها.

وأخ “إبراهيم” (أحمد عبد العزيز) هو الآخر تخرج في الجامعة، شارك في شرف العبور، ناله ما ناله بسبب ثغرة “الدفرسوار”، ينتظر خاملاً قرارالحكومة بتوزيع القوى العاملة على المصالح والمؤسسات.

وأثناء الانتظار الطويل الممل يحاول قتل الوقت مع الشطرنج وحبوب مهدئة تأتي إليه بنوم عميق، يتحول به إلى إنسان غير حافل ولا مكترث.

وأخ أخير “مهدي” (شريف منير) لايزال طالباً في الجامعة يهوى الحمام الزاجل، بنى له أبراجاً صغيرة فوق سطح البيت، يحنو عليه، يرعاه، يطير حاملاً الرسائل إلى بيت خاله القريب، هذا الخال (عبد المنعم إبراهيم) الذي هرم قبل الأوان، والذي نكتشف أن بينه وبين “مهدي” محب الحمام تواصلاً سياسياً سببه رحلة طويلة نحو آفاق بعيدة قام بها الخال، وانتهت به نهباً لأقسام الشرطة والمحاكم والسجون.

هكذا كان حال كل فرد من أفراد العائلة لحظة عودة عميدها الأخ الأكبر.

وسواء أكان هذا الحال طيباً أم خبيثا،ً فسيظل كما هو لا يطرأ عليه تغيير أو تبديل ذو قيمة بالنسبة للجميع باستثناء الأخت الكبرى “فوزية”.

لعنه الحلال

فقد كان سقوطها هي الأخرى مفاجئاً، لأن مجيئه كان بلا تمهيد من شخصيتها التي صيغت لنا في أول المشاهد واللقطات صياغة جعلت منها ربة بيت مشغولة بأخواتها وما يختلف عليهم من أحداث، مفتونه بشيء واحد يملك عليها حياتها هو صنع الحلويات.

ولو أن كاتب السيناريو، “عاصم توفيق” مضى في سائر الفيلم على النحو الذي مضى عليه في أوله بالنسبة لهذه الأخت، لأهدى إليها شخصية رائعة تجاهد وتضحي، ولا تشعر بأنها تجاهد وتضحي، وإنما تشعر بأنها تؤدي واجبها نحو عائلتها ونحو نفسها في أيسر اليسر.

ولكنه لم يلبث أن تعثر، فمضى بها هي الأخرى ضحية أخيرة للفساد.

فلا يكاد أخوها العائد يهديها مبلغ عشرة آلاف جنيه كي تحقق به حلم أن يكون لها محل تبيع فيه ما تصنع من حلويات، حتى تكشف أخلاقها عن مكنونها. فكانت الأثرة والأنانية والجري وراء المال والرجال.

وكأنه بذلك أراد أن يقول إن المال الناتج عن الجهاد والاجتهاد على امتداد الوطن العربي ليس مدخلاً إلى حياة بسيطة هادئة في أحضان مصر، وإنما إلى جحيم كل ما فيه نكر وشر.

و”زينب الضائعة” كما “شاكر” المواطن العائد تُبتلى بالعمل في أبي ظبي بلاءً شديداً.

العقاب.. لماذا؟

فها هي وحيدة في مستشفى بهذا البلد البعيد محرومة من فلذتي كبدها وزوجها في مصر، لا لشيء سوى أن تجمع قدراً من المال تشتري به شقة تكون لها ولعائلتها الصغيرة ملاذاً أخيراً.

ولكنها في خضم المهجر المتلاطم بشتى الأهواء والشهوات تتعرض لألوان من الشقاء تنتهي بها متهمة زوراً وبهتاناً بالشروع في إغراء طبيب كان قد سعى إلى الاعتداء على شرفها فباء سعيه بالخسران المبين، وثانياً بسرقة أنابيب أفيون مخصص لتسكين آلام المرضى ضبط بعضها مخبأ ضمن ما تملك من أشياء الحياة.

وطبعاً تشتد بها وتمتد أمواج الاضطهاد، فإذا بنا نراها مفصولة من خدمة المستشفى، عائدة إلى مصر لتجد نفسها فاقدة كل ما أدخرت من مال، بل الأدهى والأمر فاقدة الزوج والعيال، ومن بعدهم العافية والعقل.

وكأن صاحب السيناريو والحوار أراد أن يتخذ من “الضائعة” منبراً يقول منه إن من يقدم على مغامرة السفر والعمل في الوطن العربي ليأتي بمال قليل يكفل له حياة شريفة، لن يظفر بشيء، ولن يترصد له كل يوم سوى العار وسوء المصير.

نقطة مضيئة

وهذا نفس ما تغيّاه بفيلمه “سكة سفر” فبطله “زغلول” (نور الشريف) يعود من بلد عربي بعد غياب دام خمس أعوام قضاها بعيداً عن قريته الفقيرة المطلة على البحر، والتي يكدّ ويكدح أهلها في ملاحات وسط ظروف بالغة الصعوبة، لعل خير مثل على قسوتها ومرارتها “مسعود” (عبد السلام محمد) ذلك الأنسان الغلبان بجسمه النحيل المكدود بعمل بائس لا ينتهي، وتسول بائس لا ينقطع، والذي به يستهل الفيلم في أولى لقطاته حيث نراه يتسلل إلى عشة فراخ ظامئاً إلى بطة يتحقق له بسرقتها حلم التلذذ بالتهامها منفرداً. (هنا يلزم التنوية بدقة الرسم لشخصية مسعود وببراعة أداء الفرفور عبد السلام محمد لها)

واقعية أم عبثية

وعل كُلٍ فإذا ما تركنا تلك الشخصية الفرعية الشهية جانباً، وعدنا إلى “زغلول” الشخصية الرئيسية في الفيلم لوجدنا أمامنا كائناً كاريكاتوريا، بل قل مسخاً شائناً رسم بطريقة تتسم بالفكاهة .

ولكنها فكاهة مرة تضحك من حماقة هذا المواطن العائد وسخفه وضعفه وتعلقه بالمنافع العاجلة وانقياده للوهم.

فهو ما إن استقر به المقام في بيته عند أمه الداية “رتيبة”( عايدة عبد العزيز)، حتى خطط شيخ البلد “توفيق” (حسن مصطفي) للاستيلاء عل ثروته التي كسبها بعرق الجبين في الغربة، مستغلاً في ذلك رغبته الجامحة في الصعود والإثراء.

وبسذاجة منقطعة النظير ينساق “زغلول” إلى مصيدة الإغراء، فيسلم الشيخ ثروته، ويخطب ابنته الدميمة متنكراً لابنة عمه “نعيمة” (نورا) التي بادلته حباً بحب، وانتظرت عودته كما “بينيلوب” طويلاً.

وعندما يفيق من كل هذا يكون قد فقد كل شيء فإذا بحياته تمضي على شرّ حال، وإذا به يعد نفسه للسفر من جديد.

هذه هي الخلاصة الظاهرة للأفلام الثلاثة، وهي كما ترى يربط بينها خط فكري واحد، وهي كما ترى لا تدل على عمق الخيال، ولا على براعة في الابتكار، لأنه ليس من العمق، ولا من البراعة في شيء أن يقال إن السعي إلى تحسين الأحوال بالعمل الشريف في أرجاء الوطن العربي، هو السبب فيما فيه الناس الآن من اضطراب عام أدى إلى انتشار وباء التنافس والتباغض والاحتيال، وأن المال ثمرة هذا العمل بعيداً عن أرض مصر إنما هو مال موصوم ملعون مآله الضياع.