موسوعة الفيلم لصاحبها أفراهيم كاتز تسع كل شيء عن فن السينما، أو من المفروض أن تكون كذلك. ومع هذا فإذا ما رجعت إليها بحثاً عن السينما العربية تحت عبارة الفيلم العربي، لكان رجوعك عبثاً لأنك ستجد صاحب الموسوعة وقد اكتفى تحتها بكتابة كلمتين فقط لا غير “انظر مصر”، فإذا ما قلبت صفحات الموسوعة سعياً نحو مصر، لاكتشفت أن نصيب سينما القاهرة من صفحات الموسوعة الضخمة التي يصل عددها إلى 1266 عموداً هو عمود واحد لا يزيد، وأن الوطن العربي بجميع أقطاره الأخرى ليس للسينما فيه نصيب في هذا العمود اليتيم.

حقاً أن بعض أجزاء الوطن العربي كالسودان والصومال وأرض الجزيرة مجدبة من الإبداع السينمائي تماماً أو تكاد. غير أنه إجداب من النوع الذي لا يشكل أزمة للفن السابع داخل الوطن الكبير.

حقاً أن بعض أجزاء الوطن العربي كالسودان والصومال وأرض الجزيرة مجدبة من الإبداع السينمائي تماماً أو تكاد. غير أنه إجداب من النوع الذي لا يشكل أزمة للفن السابع داخل الوطن الكبير.

فليس مطلوباً أن يكون لكل جزء من الوطن الذي تمتد خريطته من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي سينما خاصة به، ذلك أن السينما هي أكثر الكائنات قدرة على السفر والرحيل، وليس بوسع السينما العربية أن تنعزل بين جدران إقليمية ضيقة الأفق.

المطلوب وسط الحضارة الطموح التي نعيش بين أحضانها أن تصب جميع الروافد السينمائية العربية في تيار سينمائي واحد جارف، تيار يعكس أزمات المواطن العربي الخاصة، أزماته الواقعية، ما اتصل منها بصراعه ضد الاستعمار قديمه وجديده، وضد الاستيطان الصهيوني لأرض فلسطين، وما يتصل بكفاحه اليومي من أجل الرغيف والمسكن والعلم.

وعلى كُلٍ فالثابت، ورغم العقبات، أن ثمة سينما تتفجر أصالة وحيوية بعض أفلامها آت من مغرب الوطن العربي، وبخاصة الجزائر، عقب انتزاعها الاستقلال من براثن الاستعمار الفرنسي، والبعض الآخر آت من مشرقه لاسيما الجزء منه المطل على البحر الأبيض المتوسط: وهي مع سينما القاهرة تكون تيار السينما العربية بجميع أبعاده وتناقضاته.

وغني عن البيان أن غلبة تيار سينما القاهرة، أو كما يحلو للبعض أن يسميها هوليوود العرب ليس مدعاة لإغفال ذكر التيارات أو الروافد العربية الأخرى، ومن ثم الانتهاء إلى حصر السينما العربية في التيار الأقوى وبالتنكر لأي تيار أخر.

ففضلاً عن أن هذه النظرة تخالف ما يحدث في حلبة السينما العربية، فإنها لا ترى من واقع تلك السينما إلا ظاهره دون الغوص في أعماقه بحثاً عن التأثير الجدلي المتبادل بين التيارات المتصارعة داخله. فواقع السينما العربية يكشف عنه أنه في الوقت الذي لم تستطع السينما في هوليوود العرب الفوز لأي فيلم من إنتاجها على مدى خمسة وخمسين عاماً من عمر الزمن بالجائزة الكبرى في أي مهرجان سينمائي عالمي، استطاعت سينما الجزائر أن تحصل للسينما العربية على جائزة مهرجان فينيسيا الكبرى الذي توَّج بها فيلم معركة الجزائر، وأن تفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان كان التي فاز بها فيلم سنوات الجمر لصاحبه لخضر حمينه متوجا.

وفي الوقت الذي لم تستطع هوليوود تلك أن تنتج أي فيلم له قيمة فنية أو سياسية عن الصراع العربي- الإسرائيلي وما تفرع عنه من محنة للشعب العربي على أرض فلسطين استطاع مخرجون ثلاثة من سوريا ولبنان وفلسطين (توفيق صالح وبرهان علوية وميشال خليفة) أن يجسدوا هذا الصراع بأبعاده السياسية والإنسانية في ثلاثة من روائع الفن السابع المخدوعون وكفر قاسم وصور من مذكرات خصبة.

وفي الوقت الذي لم تستطع هوليوود تلك أن تنتج أي فيلم له قيمة فنية أو سياسية عن الصراع العربي- الإسرائيلي وما تفرع عنه من محنة للشعب العربي على أرض فلسطين استطاع مخرجون ثلاثة من سوريا ولبنان وفلسطين (توفيق صالح وبرهان علوية وميشال خليفة) أن يجسدوا هذا الصراع بأبعاده السياسية والإنسانية في ثلاثة من روائع الفن السابع المخدوعون وكفر قاسم وصور من مذكرات خصبة.

ومهما يكن من أمرفللاقتراب من فهم الواقع المعاصر للسينما العربية وبالذات ما تعانيه من حالة فصام حاد، لابد من العودة إلى الماضي وإلقاء نظرة على مسار السينما الأقدم والأقوى في القاهرة.

ومهما يكن من أمرفللاقتراب من فهم الواقع المعاصر للسينما العربية وبالذات ما تعانيه من حالة فصام حاد، لابد من العودة إلى الماضي وإلقاء نظرة على مسار السينما الأقدم والأقوى في القاهرة.

كما كان لمصر فضل قيادة الوطن العربي إلى عصر البرجوازية إبان القرن الماضي، فقد كان لها فضل الريادة في حقل السينما. ولا غرابة في هذا فوضعها الجغرافي المركزي الذي يجعلها بمثابة القلب من الوطن العربي، فضلاً عن التقدم النسبي لاقتصادها، ومتعة مدنها الكبرى المشعة ثقافة وبهجة، هذا بالإضافة إلى تعرضها لتأثير الأفكار الحرة السائدة في أوروبا؛ كل ذلك أهلها لأن تكون قاعدة وطليعة للوطن العربي، تتقدم على باقي أجزائه بأكثر من عقد، وبالتالي جعل نتاجها الأدبي والثقافي أكثر تفوقاً على إنجازات سائر العرب.

يؤرخ للانتاج السينمائي الروائي الطويل في مصر بالخامس من آيار- مايو سنة 1927، وهو الذي عُرض فيه فيلم قبلة الصحراء بمدينة الإسكندرية. قبل ذلك- وخلال 1926- شاء القدر أن يصل إلى تلك المدينة شابان فلسطينيان- إبراهيم وبدر لاما- كانا في طريقهما من شيلي إلى فلسطين، ومعهما معدات للتصوير السينمائي بغرض إنشاء صناعة للسينما على أرض الآباء.

غير أنهما- وبعد أن لمسا النشاط الفني الذي كانت تزخر به الإسكندرية وقتئذ- استقر الرأي بهما على البقاء فيها حيث ساهما في تأسيس شركة مينا فيلم، وكانت باكورة إنتاجهما قبلة في الصحراء الذي يعتبر بحق أول فيلم عربي روائي تجاري طويل.

غير أنهما- وبعد أن لمسا النشاط الفني الذي كانت تزخر به الإسكندرية وقتئذ- استقر الرأي بهما على البقاء فيها حيث ساهما في تأسيس شركة مينا فيلم، وكانت باكورة إنتاجهما قبلة في الصحراء الذي يعتبر بحق أول فيلم عربي روائي تجاري طويل.

وبعد ذلك بخمسة شهور، وبالتحديد في 16 من تشرين الثاني- نوفمبر سنة 1927 عُرض في القاهرة- ولأول مرة- فيلم ليلى إخراج استيفان روستي وإنتاج وتمثيل عزيزة أمير، وهو في رأي نفر من مؤرخي السينما الفيلم الذي بدأ به إنتاج الأفلام الروائية الطويلة في مصر. وذلك باعتبار أن منتجته ونجمته تحمل الجنسية المصرية.

وسواء أكان أي من هذين الفلمين هو الأول أم الثاني، فمن المتيقن أن الإنتاج السينمائي بدأ في مصر والوطن العربي، ما عدا المملكة السعودية وإمارة اليمن، ترفرف على جميع ربوعه من المحيط إلى الخليج أعلام الاستعمار الإنكليزي والفرنسي والإيطالي والأسباني، والحكم في مصر يتقاسمه الإنكليز والملك وأحزاب الأقلية وشراذم من المغامرين والأفاقين الأجانب.

في هذا الجو الذي يشيع فيه الذل والخوف بدت السينما في مصر أو بمعنى أصح في الوطن العربي كما لو كانت لا تعزف إلا لحناً واحداً لا يتغير. ونظرة سريعة على موضوع فيلمي قبلة في الصحراء وليلى وكلاهما صامت، تكفي لبيان طبيعة هذا اللحن الواحد.

قصة الفيلم الأول تكشف عن مدى تأثر الأخوين لاما بفيلم ابن الشيخ الذي مثله رودلف فالنتينو، وما لاقاه من نجاح. وهي تدور حول شاب “شفيق” من الأعراب المقيمين في الصحراء، رأته شابة أمريكية “هيلدا” فهامت به من أول نظرة. وكان شفيق مغرماً بسباق الخيل والمراهنة، دائم الشجار مع عمه لهذا السبب، وحدث ذات يوم أن عثر شفيق على عمه قتيلاً. وحامت حوله الشبهات الأمر الذي اضطره إلى الفرار والإختفاء في الصحراء حيث انضم إلى عصابة من قطاع الطرق.

وتشاء الصدف أن تهاجم العصابة قافلة تضم هيلدا ويأمر شفيق رفاقه بإخلاء سبيل القافلة بمجرد تعرفه عليها. وبفضل خنجر مشدود إلى وسطه تتعرف هي الأخرى عليه، فتعود إليه لتعبر عن هيامها به، ويتعانقان، إلا أنه سرعان ما يتذكر أنه طريد العدالة، ولا يستطيع العودة معها إلى المدينة.

وبعد أن تستأنف رحلتها مع القافلة، يُزّف إليه نبأ الحكم ببرائته، فيلاحق القافلة حيث يكتشف أن ثلاثة لصوص قد اختطفوا هيلدا فيطاردهم حيث ينتصر عليهم ويسترد محبوبته. وهذا الهراء نراه قد انتقل في جملته إلى فيلم ليلى الذي تدور قصته حول فتاة جميلة يتيمة يكفلها عمدة قرية صغيرة على مشارف الصحراء.

يزور القرية الثري رءوف بك، فيرى البدوية الحسناء ويراودها عن نفسها، تعرض عنه لأنها وهبت قلبها لجارها الشاب البدوي الشهم أحمد الذي يعمل دليلاً للسائحين. وتشاء الصدف أن تزور القرية سائحة متحررة تهيم بأحمد وتغريه بالرحيل معها بعيداً إلى البرازيل!! تطرد ليلى من القرية بعد اكتشاف أنها حامل من أحمد. وفي الطريق، وبينما هي وحيدة منبوذة يقف لها رءوف بك بعربته ويصطحبها إلى قصره حيث يعقد قرانه عليها.

ولعل المقال الذي نشر في عدد 28 من تشرين الثاني- نوفمبر 1927 في مجلة الصباح خير مثال يساق للتدليل على مستوى هذه الانتقادات: ففيه يأخذ كاتبه على عزيزة أمير جنوحها إلى احتقار الشرق والسخرية من تقاليده بأسلوب امرأة متفرنجة ويعترض على اتخاذ القرية مكاناً لأحداث الفيلم، مستفسراً من المنتجة وهو في أشد حالات الاستياء- عن سبب إصرارها على إظهار مصر وكأنها ما تزال تعيش في القرون الوسطى، هذا في الوقت الذي يوجد فيه الكثير مما نفخر به. وفي ختام مقاله صاح متسائلاً كيف سمح السينمائيون صانعو الفيلم لأنفسهم- وهم من علية القوم في القاهرة- أن يجري تصويرهم داخل عشش الفلاحين. وكرد فعل لهذا النقد أعلنت عزيزة أمير عن توبتها واتجاه نيتها إلى اختيار قصة فيلمها القادم تجري أحداثها وسط الطبقات العليا في مصر.

ولم تكن الفترة الصامتة من حياة السينما العربية طويلة، فبعد فيلم قبلة الصحراء بخمس سنوات أو يزيد وبالتحديد يوم 14 آذار- مارس 1932 أي في عهد إسماعيل صدقي باشا- وهو من أشد العهود سواداً في تاريخ مصر الحديث- عرض أول فيلم عربي ناطق أولاد الذوات للمخرج محمد كريم.

وفي هذا اليوم التاريخي اكتشف جمهور الحفلة أنه كان ضحية غش كبير؛ فقد تبين أثناء العرض أن أولاد الذوات نصفان الأول ناطق عربي اللسان، والثاني أخرس لا ينطق حرفاً واحداً. وإن هذا الاستهتار ليس له من سبب سوى رغبة منتجي الفيلم في الحد من تكاليف جعله ناطقاً بالكامل.. وهي تكاليف باهظة لا قبل لهم بتحمل أعبائها.

وهكذا ولدت السينما المتكلمة مريضة بداء الاستسهال والتسطيح والجري وراء الكسب السريع، وهو داء يرجع إلى الخطيئة الأولى وهي ميلاد السينما العربية أصلاً في مصر. والوطن العربي يئن تحت كعاب جنود الاحتلال الأجنبي.

ولعل هذا الداء هو الذي أدى إلى الانحدار بأفلام تلك السينما إلى درجة أن جيدها أصبح جد ضئيل بالمقارنة مع رديئها الذي هو كم كثير، بل وكثير جداً إلى حد الشذوذ.

بعد ذلك كله فلا عجب إذا ما انصرفت السينما، لا في مصر وحدها، بل في أقطار عربية أخرى كسوريا ولبنان، عن تناول أي موضوع جاد يؤدي إلى صحوة وطنية أو نهضة فكرية. بل العجب أن يكون الأمر على خلاف ذلك في ظل احتلال أجنبي ليس له من هدف سوى حجب المعرفة عن الأمة العربية بمزيد من التشدد في الرقابة على حرية الفكر وبالذات حرية التعبير بلغة السينما.

ومن هنا فليس محض صدفة أن أحداً لم يحاول في جميع الأفلام المنتجة في مصر، بل وفي الوطن العربي بأثره، وحتى سنة 1952 حين بدأ أحمد بدرخان تصوير فيلمه عن حياة الزعيم مصطفى كامل؛ لم يحاول أحد أن يعرض كفاح الشعوب العربية ضد المحتل الأجنبي وضد الظلم الاجتماعي.

وفي مواجهة تصاعد الحركة الوطنية المعادية للاستعمار عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية باندحار الفاشية- وقبل الحرب العربية- الإسرائيلية بقليل- لجأت الدوائر الحاكمة في الوطن العربي إلى سلاح الحد من حرية التعبير، وبخاصة في حقل السينما.

وإذا كانت مصر مرآة الوطن العربي كما يقول بحق فؤاد عجمي في كتابه المأزق العربي، فإن التعليمات التي أصدرتها إدارة الدعاية والإرشاد الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية في شباط- فبراير سنة 1947 بغرض تقنين ما جرى عليه العمل رقابياً في مصر فيما يتعلق بالسينما خلال 26 عاماً، هذه التعليمات المتشددة كان لابد من أن يكون لها انعكاساتها على السينما في الأجزاء الأخرى من الوطن العربي.

ولذلك أرى من اللازم المفيد أن نقف عندها وقفة يسيرة. تنقسم هذه التعليمات إلى شقين أولهما خاص بالناحية الاجتماعية والأخلاقية ويشتمل على ثلاثة وثلاثين محظوراً. والثاني خاص بناحية الأمن والنظام العام ويشتمل على واحد وثلاثين محظوراً.

والمحظورات الخاصة بالناحية الاجتماعية والأخلاقية تبدأ بالدين وتنتهي بالجنس والعنف.. فليس مباحاً أن تمثل قوة الله بأشياء حسية أو أن تظهر صور الأنبياء أو أن يتلى القرآن الكريم على قارعة الطريق أو في مكان غير لائق أو بواسطة مُقرئ مرتد حذاءه أو أن يظهر النعش أو النساء وهن يسرن في الجنازات وراء الموتى وليس مقبولاً أن يُساء إلى سمعة مصر والبلاد الشقيقة باظهار منظر الحارات الظاهرة القذارة والعربات الكارو وعربات اليد والباعة المتجولين ومبيض النحاس وبيوت الفلاحين الفقراء ومحتوياتها إذا كانت حالتها سيئة والتسول والمتسولين.. وليس جائزاً أن تصور الحياة الاجتماعية المصرية على وجه فيه مساس بسمعة الأسرة المصرية أو التعريض بالألقاب أو الرتب أو النياشين أو الحط من قدر هيئات لها أهمية خاصة في نظام الحياة العامة كالوزراء أو البشاوات ومن في حكمهم ورجال الدين ورجال القانون والأطباء.. وليس لائقاً أن تظهر الأجسام العارية سواء بالتصوير أو بالظل أو أجزاء الجسم التي يقضي الحياء بسترها أو أن تذكر الموضوعات أو الحوادث الخاصة بالأمراض التناسلية والولادة وغيرها من الشئون الطبية التي لها صفة السرية أو أن تصور طرق الانتحار وحوادث التعذيب أو الشنق أو الجلد ومناظر العنف والقسوة البالغة.

أما المحظورات الخاصة بناحية الأمن والنظام العام فلها وجوه كثيرة منها منع التعرض لموضوعات فيها مساس بشعور المصريين أو النزلاء الأجانب أو لموضوعات ذات صبغة شيوعية أو تحوي دعاية ضد الملكية أو نظام الحكم القائم أو العدالة الاجتماعية؛ ومنها عدم إجازة اظهار مناظر الإخلال بالنظام الاجتماعي بالثورات أو المظاهرات أو الإضراب أو التعريض بالمبادئ التي يقوم عليها دستور البلاد أو بنظام الحياة النيابية في مصر أو نواب الأمة وشيوخها أو إظهار رجال الدولة بصفة عامة بشكل غير لائق وخاصة رجال القضاء والبوليس والجيش أو التعرض لأنظمة الجيش أو البوليس أو تناول رجاله بالنقد.. ومنها حظر الأحاديث والخطب السياسية المثيرة وتناول الموضوعات التي تعرض بمسائل العمال وعلاقاتهم بأصحاب الأعمال دون حيطة وحذر وإظهار تجمهر العمال أو إضرابهم أو توقفهم عن العمل وبث روح التمرد بينهم كوسيلة للمطالبة بحقوقهم.. ومنها ألا تعرض الأفلام للجرائم التي ترتكب بدافع من اختلاف الرأي فيما يتصل بالنظام الاجتماعي أو السياسي أو للسخرية من القانون باظهار مرتكبي الجرائم بمظهر البطولة بما يُكسبهم عطف المتفرجين والأحداث.

وفي ضوء هذه المحظورات كان أمراً مقضياً على السينما في الوطن العربي أن تنصرف عن معالجة أي موضوع اجتماعي أو سياسي يمس من قريب أو من بعيد صراع المعذبين، في أرض الوطن، ضد الاحتلال والخوف والجوع.

كل ذلك حدث قبل واقعة استيلاء الضباط الأحرار- وهم إجمالاً من البرجوازية الصغيرة- على مقاليد الحكم في مصر اعتباراً من 23 تموز/ يوليو 1952، والتحول بها من ملكية إلى جمهورية مستقلة متحررة من رق الاستعمار.

ومما لا شك فيه أن ثورة الضباط ونمط الحكم الذي أفرزته- وهو نمط انتشر في كثير من أنحاء الوطن العربي- قد فشلت في تهيئة الظروف لإقامة سينما ثورية. وأهم أسباب هذا الفشل أن قادة مصر من الضباط لم يكونوا متجانسين، ولم تكن أهدافهم موحدة لكي يوظفوا السينما للتوعية الجماهيرية.

ومن هنا استمرارية خط سينما ما قبل 23 تموز/ يوليو كاملاً دون تعديل جذري يستحق الذكر. فقد ظلت تعليمات الدعاية والإرشاد الاجتماعي متخلفة- ماعدا ما كان منها متعلقاً بالملك والأمراء والباشاوات- ظلت كما هي قرحة مزمنة تحول بين صانعي الأفلام وبين الإبداع الثوري، وبقيت السينما في مجموعها على حالها لا ترتفع عن مستوى الترفيه.. تعمل على ألا تصعد الجماهير ولو قليلاً لتُبصر.

حقاً ظهر جيل جديد من المخرجين الشبان كهنري بركات وصلاح أبو سيف وتوفيق صالح ويوسف شاهين، حاول في بعض أفلامه كالحرام والفتوة وباب الحديد ودرب المهابيل أن ينتقد الأوضاع الاجتماعية ولكن النقد الذي انطوت عليه أفلام هذا الجيل ظل محصوراً في وصف الأمراض الاجتماعية لا يتجاوزها إلى اقتراح الوسائل السياسية لعلاجها وإحداث التغيير المنشود.

ومع ذلك يظل عدد هذه الأفلام الجادة قليلاً تائهاً في خضم أفلام غريبة عن أرض الوطن، لا تكترث بتراثنا العاطفي والاجتماعي والإنساني، بل قل تستهتر به وتشهر. وبداهة ما كان لهذا الوضع الذي تحول بواقع السينما العربية إلى مستنقع راكد أن يدوم.

فبعد مرور خمس عشرة سنة على 23 تموز/ يوليو انقض كالصاعقة على هذا الواقع المستنقع فيلم معركة الجزائر لصاحبه جيل بونتكورفو (إنتاج جزائري- إيطالي مشترك) فأيقظ سينمائييه من نومة كهف طالت.

ففي مهرجان فينيسيا خرج هذا الفيلم متوجاً بالأسد الذهبي جائزة المهرجان الكبرى، ومتوجاً كذلك بجائزة النقد الدولي، والوقع الصاعقي الذي أحدثه في الوطن العربي حيثما عرض أو سمع عنه- يلاحظ أنه لم يعرض في مصر إلا في أضيق الحدود وحتى الآن لم يشاهده جمهور الشاشة الصغيرة- هذا الواقع، إنما يرجع إلى أنه قادم من أول أرض عربية تتحرر من الاستعمار بفضل ثورة شعبية مسلحة؛ هذا إلى أنه فيلم سياسي من ألفه إلى يائه، ويعرض للثورة في الجزائر العاصمة بأسلوب جمالي يدفع المتلقي إلى الفهم الذي يؤدي إلى العمل على تغيير الواقع.

وقد نال معركة الجزائر استحسان النقاد في القاهرة عاصمة السينما العربية، بل أن حماس أحدهم سعد الدين توفيق أوصله إلى حد وصفه بأنه أجمل وأهم الأفلام التي عرضت في مصر منذ أن عرفت بها السينما.

وفي الحق فمعركة الجزائر يعتبر أول فيلم روائي سياسي ثوري أنتج على أرض عربية، وأول فيلم يتناول قضية كفاح شعب عربي بكل الصدق والعشق، وينال مع ذلك الجائزة الكبرى لواحد من أهم المهرجانات السينمائية العالمية. فتأثره بالواقعية الجديدة وبخاصة روما مدينة مفتوحة رائعة روبرتو روسيلليني أمر واضح نلمسه في أسلوبه التسجيلي لثورة شعب مدينة الجزائر على قوات الاحتلال الفرنسي متمثلة في المظليين.. وفي استبعاده النجوم باختياره أشخاصاً عاديين لا علاقة لهم بالتمثيل لأداء الأدوار الرئيسية (الممثل المحترف الوحيد في الفيلم هو جان مارتان الذي أدى دور الكولونيل ماتيو، أما قائد جبهة التحرير الوطنية فقد مثل دوره يوسف سعدي الذي كان يشغل مركزاً كبيراً داخل جهاز الجبهة، وأحد الذين أشرفوا على تنظيم المقاومة الشعبية بالجزائر العاصمة).

نحن هنا إذن بإزاء فيلم، بل قل وثيقة إنسانية، يعرض لكفاح المعذبين في أرض الوطن العربي.. لخروجهم من ظلام الاحتلال إلى نور الاستقلال.. ومثل هذا الخروج الثوري إلى الشارع للعصف بقلاع الاستبداد لا ترتاح لعرضه، سينمائياً، الطبقة المتوسطة، بل هي ترتعد منه خوفاً.

وعلى كل حال، فالذي لا جدال فيه أنه كان من أثر معركة الجزائر أن اهتزت السينما في الوطن العربي على وجه أدى إلى تدعيم الاتجاه نحو سينما سياسية جادة- ولا أقول ثورية.

ومما ساعد على ذلك هزيمة السادس من حزيران/ يونيو 1967، فمن بعدها تلاحقت الأفلام السياسية داخل مصر وخارجها، وظهر في الحقل السينمائي العربي، ولأول مرة، ما يسمى بالمخرج السياسي، ولعل خير مثل على ذلك برهان علوية صاحب كفر قاسم.

وبحكم البداية، لم تكن جميع الأفلام السياسية ثورية في مضمونها، فبعضها كان ذا أثر سلبي إذ لعب دوراً من خلال كشف أخطاء ونقائص الأجهزة الحاكمة وبخاصة الاتحاد الاشتراكي العربي في التشكيك في ثورية نظام عبد الناصر والنظم المماثلة له في أنحاء الوطن العربي، مما مهد الطريق لنكسة جديدة في مسار حركة التحرر الوطني والاجتماعي أدت إلى تفاقم أمر التشتت العربي، وازدياد خطورة التجزئة العربية.

وعن الدور الذي لعبه أحد هذه الأفلام ميرامار في هذا الخصوص ألقى كمال الشيخ- صاحبه- بعض الضوء بقوله في حديث له أن الفيلم لم يحصل على ترخيص الرقابة بالعرض إلا بعد أن شاهده نائب رئيس الجمهورية آنئذ وأجازة مبدياً إعجابه الشديد به.

فإذا ما انتقلنا إلى الأفلام السياسية التي لعبت دوراً إيجابياً في كشف الواقع ومواجهته بغرض التمرد عليه وتغييره إلى ما هو أفضل لوجدناها ما تزال قليلة، بل قل نادرة. وأهمها عندي، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، المتمردون والمخدوعون وكلاهما للمخرج توفيق صالح. وأولهما تم إخراجه في مصر بفضل القطاع العام؛ أما الثاني- وهو مستوحى من قصة للأديب غسان كنفاني- فلم يستطع إخراجه إلا في سوريا وبفضل القطاع العام فيها وكفر قاسم لبرهان علوية من لبنان وصور من مذكرات خصبة لصاحبه ميشال خليفة من فلسطين المحتلة وعمر قتلته الرجولة لمرزاق علواش من الجزائر وليلة حساب السنين (المومياء) لـ شادي عبد السلام. وعند الفيلمين الآخيرين أقف قليلاً لما فيهما من دلالات انفردا بها دون الأفلام الأخرى.

وقبل الكلام عن عمر قتلته الرجولة أرى من المناسب أن أعرض عرضاً سريعاً لتاريخ السينما في الجزائر.

أعطت سينما الجزائر ضوءها أثناء الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. وانطلاقاً من هذه البداية المناضلة قدر لها- بعد الاستقلال- أن تفرز في المراحل الثلاث التي مرت بها أفلاماً جادة أحيت الأمل في تصحيح مسار السينما في الوطن العربي.

وأولى هذه المراحل بدأت سنة 1963، وانتهت قريباً من نهاية سنة 1971، وأفلامها في مجموعها تدور حول حرب التحرير، ولعل أهمها الليل يخاف الشمس لمصطفى بادي ورياح الأوراس، وديسمبر، وكلاهما من إخراج محمد الأخضر حامينا والأفيون والعصا لأحمد راشدي.

وإرهاصات المرحلة الثانية بدأت بالتحام السينما بالريف ومشاكله، وطوال الفترة ما بين سنتي 1974 و 1976 تشابكت أفلام الحرب والأرض، ولربما أهمها نوه لعبد العزيز طلبة والفحام لمحمد أبو عمارة وذكريات سنوات الجمر لمحمد الأخضر- وهو أول فيلم عربي يحصل على الجائزة الكبرى لمهرجان كان.

أما المرحلة الأخيرة فأفلامها في غالبيتها تعرض لمشاكل الحياة اليومية. وأكثر الأفلام تعبيراً عن هذه المرحلة- ويطلق عليها السينما الجديدة- هو عمر قتلته الرجولة.

وقبل أن أعرض لفيلم مرزاق علواش- باعتباره جزيرة معزولة خارج أسوار السينما العربية، شأنه في ذلك شأن ليلة حساب السنين- أقف قليلاً عند ما يميز السينما الجديدة في الجزائر عما قبلها.

تنفرد تلك السينما بخاصيتين:

الأولى: محاولة إعادة تفسير حرب التحرير، ذلك أنه من المعروف أن الأفلام الأولى عن هذه الحرب المجيدة كانت جميعها تقريباً تعتبر الاستقلال غاية في ذاته. أما صانعو أفلام السينما الجديدة، فهم على خلاف ذلك يعتبرون تلك الحرب مرحلة- وإن كانت حاسمة- في الطريق نحو تحرر آخر ألا وهو التحرر الاجتماعي.

والثانية: تحليل اجتماعي قوامه النظرة العلمية للمجتمع وحركته يستهدف فضح الإقطاع والبيروقراطية.

والآن عود إلى عمر قتلته الرجولة. ففي حديث لصاحبه مع مجلة سينما آكسيون- العدد المُخصص للسينما المغربية- يقول أنه تخرج في المعهد الوطني للسينما بمدينة الجزائر. وأن فيلم الدبلوم الذي بفضله اجتاز امتحان التخرج بنجاح اسمه اللص، وهو عن أربع وعشرين ساعة في حياة صبي يستقل الحافلة إلى المصيف، حيث يقضي وقته في سرقة المصطافين. ونظامه في اختلاس أشياء الآخرين هو أن يدفنها في الرمال ويحدد مكان الدفن بعلامة مميزة يهتدي بها إلى مسروقاته بعد أن يخلو المصيف تماماً من الناس. وآخر غنائمه عجلة الشرطي المُكلّف بالحراسة يعود بها من حيث أتى مُحملاً بما سرق.

وقبل أن يوجه إليه السؤال عن سبب اختياره لموضوع كهذا استطرد قائلاً أنه أخرجه بهدف الاستفزاز والتمرد، فهو مثالي من جيل غاضب.. سلاحه الإضراب.. متأثر بجودار، يحلم بسينما فقيرة متحررة من عيب الضخامة الذي عانت منه السينما في الجزائر في الأفلام الأولى المنتجة بعد الاستقلال، ونراه متجسداً في فيلم سنعود للمخرج سليم رياض، وهو عن اغتصاب الصهاينة لأرض الوطن العربي في فلسطين.

ومما يلاحظ على عمر قتلته الرجولة، أنه فضلاً عن تحرره من عيب الضخامة، فهو متحرر من رق الرقابة الذاتية، وهي رجس أشد هولاً من رجس الضخامة، وعادة تصاحبه.

وفيلم مرزاق مختلف عن أي فيلم في مشرق الوطن العربي ومغربه لأن بطله وهو من البورجوازية الصغيرة، تلك الطبقة التي تفرز حكام معظم الأجزاء المستقلة من الوطن الكبير، قد عرى تماماً، وبلا هوادة، وبأسلوب سينمائي خال من الدعائية والفجاجة، فيه كل عناصر الجمال.

والفيلم يبدأ ببطله عمر جالساً فوق سريره يعرفنا في حوار مباشر مع الكاميرا بنفسه وبأفراد أسرته التي يقيم معها في منزل متواضع بضواحي الجزائر العاصمة.

ومن حواره مع الكاميرا نعرف أنه شاب ضائع ذو أحلام تافهة. فهو موظف له صفة الضبطية القضائية.. ليس له من مهمة في الحياة سوى أن يذهب صباح كل يوم إلى المصلحة حيث يظل حبيس المكتب مع زملاء لا حديث لهم إلا عن النساء والكرة، وما إلى ذلك من اهتمامات فقيرة، لا تترك وراءها ثمراً ولا أثراً، أو أن يخرج مع هؤلاء الزملاء وراء أحد الرؤساء في زفة لضبط الغش التجاري في محلات المجوهرات والبطش بتجار الذهب في السوق السوداء.

والغريب في أمر هذا الشاب أن الصلة بينه وبين المجتمع منقطعة، وأنه يسعى إلى إعادتها فلا يجد سبيلاً إلى ذلك إلا في اقتناء جهاز تسجيل يعيش من خلاله مع الوهم مخدراً بأغان هندية، وأخرى شبه شعبية لعبد القادر الشاوي، أحد مطربي أرض المليون شهيد.

وجهاز التسجيل في البناء الدرامي لقصة عمر بل قل مأساته يلعب دوراً محورياً.. فبفضله استطاع المخرج- وهو كاتب السيناريو- أن يكشف عما بنفوسنا من هزال نحاول أن نعوضه بالانبهار بما اخترعه الغرب من لعب آلية تستلبنا.. تفقدنا حرارة الحياة.. تتحول بنا إلى أشياء هي والعدم سواء.

وعمر في حواره المباشر مع الكاميرا يحاول أن يتسامى بوجوده.. أن يظهر حياته على غير حقيقتها (الفحولة من الصفات التي يدّعي التحلي بها).

ولكن المخرج يتلصص على بطله، يذهب بنا إلى ما وراء الديكور والطلاء ليرينا الهوة السحيقة بين تطلعات عمر وبين الحياة التي يعيشها.. حياة ضاعت في جهود مجدبة لا تُغني صاحبها.. بل تُزيده فقراً على فقر.

إنه يعيش على الهامش.. خارج التاريخ.. حياته خواء.. يحاول أن يملأه بنفر من الزملاء كلهم وبلا استثناء من صنف الرجال، وبالموسيقى وأشرطة التسجيل وكرة القدم والسينما الهندية.

ومشاكل المجتمع الذي هو جزء منه لا تهمه، فهو لا يتساءل أبداً عن أسبابها، ولا يحاول أبداً أن يشارك في إيجاد حل لها، فأزمة المساكن، والمواصلات المزدحمة، والسوق السوداء، وغير ذلك من المشاكل التي تعاني منها الجزائر المعاصرة لا يهتم لها ولا يهتز، فهي عنده وكأنها مشاكل وطن آخر.

وفجأة، وبينما هو عائد من عرس سجل فيه للمطرب (عبد القادر الشاوي)، في طريقه إلى منزله عبر حي القصبة إذا بعصابة تنقض عليه وتسلبه أعز ما يملك.. المسجل! ولا تطول المأساة فواحد من أصدقائه يجمع بين الوظيفة والتهريب، استطاع أن يوفر له مُسجلاً جديداً بالتقسيط المريح.. ولم يكتف بذلك، بل أهداه شريطاً فارغاً ليعيد تسجيل الأغاني المحببة إلى قلبه.

ولدى تجربة الشريط يُفاجأ بسماع صوت نسائي مسجل يتحدث في عذوبة ورقة عن آلام الوحدة ومرارة الفراق والحرمان. ويستفسر من صديقه الموظف المهرب عن صاحبة هذا الصوت الساحر الذي ملك فؤاده. وإزاء إلحاحه يخبره باسمها، سلمى، ويعطيه رقم هاتفها في المصلحة التي تعمل بها.

وفي مشهد سينمائي رائع يتصل عمر بها تليفونياً.. وأثناء الحديث معها يرسل نفسه على سجيتها فيعبر عن حبه لصوتها حباً صريحاً حراً، ويتفق معها على موعد للتلاقي.

فإذا ما حل الموعد ورأى- وهو على الجانب الآخر من الطريق- سلمى تنتظره قريباً من مدخل المصلحة خانته شجاعته فظل واقفاً في مكانه لا يتحرك.. مُعلقاً بين اليأس والرجاء وكأن ثمة قوة خفية تقطع كل سبب بينه وبين صاحبة الصوت الساحر حتى انصرفت يائسة.

وبعد هذا المشهد الدامغ لأخلاقيات المجتمعات التي تقوم على الفصل بين الجنسين ينتقل بنا الفيلم إلى فجر يوم جديد في حياة عمر، فنراه وهو يستعد للذهاب إلى العمل، ونسمعه وهو يُحدث نفسه قائلاً: (هذا الصباح سأكلم سلمى) ثم ينتهي الفيلم الذي أراد المخرج الموهوب من خلاله أن يصور قطاعاً مهماً من الشباب في الجزائر، يراه عبداً للأشياء، مُنفصلاً عن الواقع، مُعلقاً لا يدري ماذا يريد، ولا إلى أين يمضي.

فإذا ما انتقلنا إلى ليلة حساب السنين لوجدنا أنفسنا أمام أول عمل سينمائي يمنح الفيلم العربي ما كان ينقصه من وحدة الشكل والموضوع، فضلاً عن كيان عضوي ملتحم النسيج، يتغذى بموسيقى داخلية مُركبة الإيقاع متعددة النغمات.

في رأي للناقد الأنكليزي جون راسل تايلور ضَمّنه كتاب مخرجون واتجاهات سينما السبعينات، أن ليلة حساب السنين فيلم فريد لا ينتمي إلى تيار السينما في مصر، وإنما هو كالجزيرة المعزولة لا يعكس إلا مواهب المسئول الأول والأخير عنه.

وفيلم شادي في الحقيقه له مقام خاص سواء في السينما العربية، أو بين المدارس الغربية. وإلى حدِ بعيد كان من الممكن اعتباره فيلماً غير عربي لولا أن مصر تقيم بين حناياه بماضيها المجيد، بديكورها الشامخ، بواقعها الآخاذ، بتمزقاتها المفاجئة، تعبر داخله عن تفردها بفضل سرد استطاع أن يتجاوز القصة التي اتخذت ذريعة الفيلم، بل وأن يتفوق عليها.

والقصة خرجت إلى النور بفضل حماس المخرج روبرتو روسيلليني ورعايته لصاحبها وقت أن كان مُشرفاً على إنشاء وحدة تجريبية للسينما بوزارة الثقافة في مصر خلال سنة الهزيمة: ذلك أنه ما إن قرأ مشروع السيناريو الذي كتبه شادي لفيلمه حتى كان من أشد المتحمسين له.

ولولا حماسه هذا لظل سيناريو ليلة حساب السنين مجرد شاردة شقية تبحث عمن يصورها.

والفيلم يقوم على أساس حادثة وقعت فعلاً.. الكشف خلال عام 1882 عن مخبأ يضم موميات ملكية في الدير البحري.. بقايا أربعين فرعوناً من مختلف الأسر أُعيد دفنهم في عجلة منذ ثلاثة آلاف عام أو يزيد، حماية لهم من لصوص القبور.

وقبيل هذا الكشف كان علماء الآثار في القاهرة برئاسة العلامة ماسبيرو في حيرة من أمر ظهور أجزاء متفرقة من كنز قديم بين الحين والحين في السوق السوداء. كانوا على جهل بأن قبيلة جبل الحوربات- مصدر هذه التجارة- تتعيش من موميات ملكية مكانها الخبيء يظل سراً مكتوماً لا يباح به إلا للورثة ساعة وفاة رئيس القبيلة.

والقصة في الفيلم تبدأ بين أطلال وادي الملوك بطيبة، يوم أن مات سليم كبير القبيلة. وهي تحكي من خلال صور تجمع بين الجمال والجلال المأساة التي دفعت بوانيس إلى أحضان أفندية القاهرة القادمين من بعيد.. من المجهول، على مركب مُضيء بأنوار المدينة.

مات سليم ووانيس ثاني أولاده يُبكيه، وجثمانه يوارى التراب. ويوم الدفن مساء يرى عمه يمزق مومياء.. يسلبها ما حولها من حُلي، ويتساءل أهكذا عاش أبوه وأجداده؟ يتمرد أخوه الأكبر على ما رأى وما سمع.. أنه لا يريد أن يشارك في حياة تتعاطى زادها من جثث ملوك مصر وآلهتها الأقدمين.. لا يريد أن ينهب متاع الآخرة الذي هو الطريق الوحيد إلى البعث والخلود.

ويعجب أفراد القبيلة لنفوره.. أوليست هذه الجثث غريبة عليهم؟ أليست بلا آباء، بلا أولاد، وبلا أسماء؟ وأليس أفندية القاهرة يطمعون فيها دون وجه حق؟ والقبيلة التي تعيش في الوادي على أرض القبور، أليست هي أولى بالذهب المُكدس فيها؟ ويحتار وانيس لكل هذه الأسرار الجديدة عليه، حتى يقابل بين جدران المعابد فلاحاً شبيهاً له، وكأنه توأمه، من سكان الوادي يخبره أن تماثيل الموتى ليست أحجاراً صماء، وأن الرسوم التي عليها إنما هي كتابات ذات معنى كبير، وأن الأفندية إنما يبحثون عن قوم نعيش على أطلالهم يسمونهم الجدود ويقرأون على الأحجار نقوشهم، هذه الأحجار التي يتعلق بها قلب وانيس قد لازمته منذ نعومة أظافره، فكيف يترك جثث أصحابها نهباً للصوص؟

إنه الآن- وقد رحل أخوه إلى الآخرة، مقتولاً بأمر من شيوخ القبيلة- الوريث الوحيد؛ وبوضعه هذا فهو مسئول عما يدور في هذا المكان الزاخر بالأسرار وعطر التاريخ.

إنه يشقى بعذاب التمزق، يحاول ما وسعته الحيلة أن ينعتق من رق الشك والحيرة. وفي النهاية لا يجد سبيلاً للخلاص إلا بسماع صوت الهاتف قادماً من ماض بعيد.. والبوح بالسر الكبير إلى أفندية القاهرة: إنني أجد نفسي أمام علامات لا أستطيع قراءتها، وأنتم قادرون على فك رموزها، أن الصور المرسومة على الجدران التي كبرت بينها، تبدو وكأنها تلفظني وتناديكم.

ولو أوغلنا في الفيلم بحثاً عن المحور الذي يتحرك عليه من بدايته إلى نهايته لوجدنا في أعماقه قوى متعددة تتصارع. ومما يساعد على فهم هذه القوى أن أحداث الفيلم تبدأ قبيل الاحتلال البريطاني لمصر بأشهر؛ فإذا ما انتقلنا بها إلى تاريخ عرضه في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1969- أي قبل وفاة جمال عبد الناصر بأقل من سنة- لاتضح لنا أن الفيلم إنما كان يتنبأ بقرب انتهاء الحقبة الناصرية، وبداية الهجمة الأمريكية الشرسة.

ومن العلامات الدالة على ذلك، أولاً: وجود الخبراء الأجانب كمسبيرو وغلبة أفكارهم غير الإنسانية التي تجعل الأولوية للآثار كمقتنيات للمتاحف بالتضحية بالفلاحين ومصيرهم. ثانياً: طبقة أفندية القاهرة (الفئة المتحضرة المتفرنجة)- علماء التنقيب والتجار والشرطة- تعيش في فلك أوروبا متعاونة معها ضد الشعب الذي تستمد منه الحياة. ثالثاً: الأهالي يمارسون حياتهم اليومية، مسلمين حنفاء متمسكين بالتقاليد، ومع ذلك فمعيشتهم قوامها السرقة، والإهدار للتراث. رابعاً: سليم يعي الفرق بين الخطأ والصواب، ولكنه في حيرة من أمره كيف يختار.. أيختار أن يعيش ابناً باراً للقبيلة حافظاً لسرها، وخارجاً على القانون؟.. أم يكشف السر لسلطات القاهرة الكريهة؟

وهكذا.. وهكذا نجد أنفسنا أمام رائعة سينمائية نادرة زاخرة بالرموز والدلالات.. بالأسئلة التي تطرحها حول مشاكل مصر المعاصرة.. حول ماضيها الفرعوني والهوة السحيقة بينه وبين ثقافتها الإسلامية المعاصرة، وهي هوة تجعل من التراث الفرعوني المجيد مجرد حيلة يتاجر بها.. حول إطلالها على أوروبا وهويتها العربية ومعاناة التوفيق والاختيار.

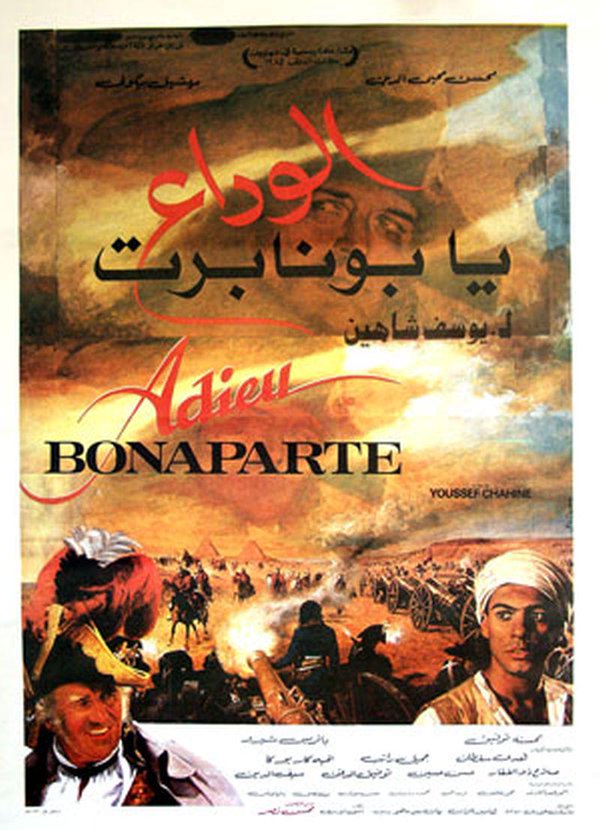

توقع الترحاب.. أن تتكرر مشاهد الأفراح في إيطاليا التي احتفلت به غازياً مُحرراً. أن يُقابل هو وجنده وعلماؤه من الشعب العربي في القطرين بالأحضان والورد والريحان. ولكن ما أن نزلت قواته على الساحل المصري إلا وخاب ظنه وتبخرت أحلامه.

توقع الترحاب.. أن تتكرر مشاهد الأفراح في إيطاليا التي احتفلت به غازياً مُحرراً. أن يُقابل هو وجنده وعلماؤه من الشعب العربي في القطرين بالأحضان والورد والريحان. ولكن ما أن نزلت قواته على الساحل المصري إلا وخاب ظنه وتبخرت أحلامه. وكتب “مالو” أحد أعضاء اللجنة الخماسية التي أناط بها بونابرت مهمة الإستيلاء على المدينة “أنه لما هبط الليل دخل الضباط الخمسة القاهرة تحرسهم سريتان من المشاة على عزف الموسيقى. وكان سكانها 300.000 نسمة. ولم نلتق إنساناً واحداً في طريقنا.. ولم يدلنا على وجود الأهالي غير صرخات النساء المتصاعدة من جميع المنازل”.

وكتب “مالو” أحد أعضاء اللجنة الخماسية التي أناط بها بونابرت مهمة الإستيلاء على المدينة “أنه لما هبط الليل دخل الضباط الخمسة القاهرة تحرسهم سريتان من المشاة على عزف الموسيقى. وكان سكانها 300.000 نسمة. ولم نلتق إنساناً واحداً في طريقنا.. ولم يدلنا على وجود الأهالي غير صرخات النساء المتصاعدة من جميع المنازل”. وعندما سأل بونابرت سكرتيره “كيف حال كفاريللي” أجاب “لقد أشرف على نهايته”.

وعندما سأل بونابرت سكرتيره “كيف حال كفاريللي” أجاب “لقد أشرف على نهايته”. ففي هذا الحديث وجّه “خميس الخياطي” إلى “يوسف شاهين” السؤال الآتي: “عنوان فيلمك هو “الوداع يا بونابرت” ولكن عند قراءة السيناريو كان بالإمكان تسميته “أهلاً بكافاريللي” لماذا أهملت قليلاً شخصية بونابرت؟”

ففي هذا الحديث وجّه “خميس الخياطي” إلى “يوسف شاهين” السؤال الآتي: “عنوان فيلمك هو “الوداع يا بونابرت” ولكن عند قراءة السيناريو كان بالإمكان تسميته “أهلاً بكافاريللي” لماذا أهملت قليلاً شخصية بونابرت؟” نجده لا يهتم بمشايخ الأزهر الذين تزعموا ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي.

نجده لا يهتم بمشايخ الأزهر الذين تزعموا ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي.